研究 | 翁剑青 翁晓雯:沧源佤寨信仰符号的当代转化与启示(一)

在文化人类学、艺术社会学与图像学的交叉视野中,对滇西南沧源翁丁佤寨的地标性寨桩进行系统的田野考察,可知佤寨中的三类符号性物像——女神桩、塔形组合桩与“考筒”高竿桩等具有典型的公共性信仰特征。通过形制、纹饰、仪式、意象与口传创世史诗《司岗里》的叙事互证,发现其由刀耕火种时期的原始崇拜到至今演变成文旅融合场域中公共艺术身份的转化过程,对其他民族寨桩的公共性具有启示性。结合当地民族民间文学遗产史料,采取传统和当代文化的对比方法,拟还原和拓展三个具体问题:其一,以母性生殖、木鼓通天、洪水方舟等核心符号为线索,还原佤族信仰世界中“万物有灵”的世界观;其二,揭示寨桩由祭祀器物向世俗审美与村落认同的功能转换机制;其三,从当代城市社会视角思考生命疗愈与当代的再生产价值,为边疆民族文化遗产的活化利用提供可操作的案例路径。

由于滇西南地区的佤族社会是在20世纪中晚期由原始社会及部分奴隶社会形态直接进入现代社会,从而较为完整而真实地保留了本民族独特的传统艺术样貌和诸多非物质文化遗产。佤族传统艺术形态具有特殊的文化人类学、艺术社会学和艺术史学的宝贵价值。笔者在进行西盟、沧源、澜沧、双江、临沧等地的田野调查后,发现佤族传统艺术在当代文旅融合背景下,在在地公共艺术的传承、演变和发展中,呈现出多样的文化路径;相比较之下,将沧源翁丁佤寨的寨桩作为研究对象,是因为其不仅保留了该民族最具代表性的地标与信仰符号,更鲜活地展现了佤族传统艺术从原始崇拜到当代公共艺术转换的完整样本。虽然,它不能涵盖所有佤族艺术,却足以作为在地民族艺术的一种典型案例。

佤族艺术中的公共文化缘起,与自身的生存、认知和信仰表达紧密相关。同时,在当代村落的再生产发展中,佤族的寨桩并没有仿照许多“非遗”园区那样,普遍采用规模和体量较大的各种雕塑等方式加以商业化造势,而是保留和倚重本民族艺术文化所具有的尺寸、材质与仪式功能等予以呈现和延续。虽然,沧源翁丁村以及澜沧景迈山等地的民族文化景区,大都围绕其民族传统文化遗产和重要自然景观进行发展,他们是随当代自然与人文景观更迭而“顺势生长”,使得传统艺术得以在当代场域中延续其精神内核,而非沦为空洞的民俗展演。这也是它们在当代语境下仍然具有艺术生命力的重要原因。

由此获得的启示是——假如民族艺术要持续参与公共文化生活,须要回到整体性的历史文化环境之中,厘清其精神特征,让形式随时代而发展;更要着眼于当代视角下通过特定的遗产对象形态、意涵和内在精神来解读其现象和本质,以此寻找它们作为全民族社会文化遗产的组成部分。同时,寨桩的当代生命,也是来自这种“不刻意”的传承,即允许传统与当下对话,却拒绝被简化为消费符号。

一、地标神韵与纹饰意象

(一)寨桩历史源流

佤族村寨的寨桩在物理和精神空间中均具有中心地位。早先是用以祭祀和膜拜的对象,具有内部社会共同体的“图腾”意味,尽管信奉万物有灵的佤族并没有选择单一的动物或植物作为其身份象征。寨桩一般设立在寨心广场或祭祀场所附近,通常用木材或竹竿等材料制作而成。在佤族传统村寨的空间结构中,主要由祭祀区、寨心公共活动区、寨民居住区等组成。佤寨由此从寨子中心区逐渐向四周扩散开,早期迁徙至此建房扎寨的人家便成为寨心区域,佤寨中心所见的“女神桩”“木塔桩”“考筒”“牛头桩”等纪念性柱桩便成为寨心的标志。佤族内部社会中一些重要的公共活动,如剽牛仪式、新米节、盖新房等公共性活动,大都围绕寨心及临近居住区的空地举行。

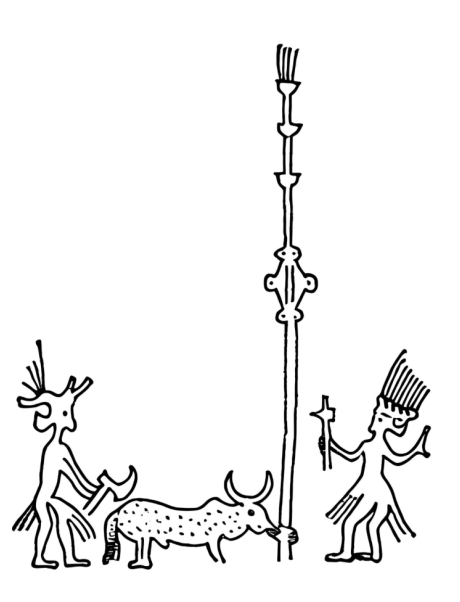

古滇民族围绕寨心为其祭祀仪式的相关图像在古滇铜鼓上也可以发现,如在云南文山广南出土的战国、西汉时期的铜鼓腰部环列的两组图像上便有所刻画。每组画面以高耸的柱子为中心,柱上有纹饰,柱下拴着一头牛,两个戴羽冠和尾饰的人,手执斧子正准备杀牛(如图1),另有一些羽人起舞祭神。这里可见古滇民族剽牛祭神的古老信仰与习俗。与此同时,在新石器时代晚期的沧源班鸽崖画群中也可见到这种源于原始部落的群体祭祀性场景,其中有头部插动物尾羽的化妆人物和众人举行祭祀、猎牧及持牛角祭神等仪式的场景,类似的寨心设计与佤族寨桩的设计形式有相似性。从现今实地观察中可见,佤族不同的村寨均有自己的寨桩。在诸多富有历史的老寨子,大都在寨心广场上用石块和泥土堆砌起一个高于地面的台子,上面竖起木桩或高耸的竹竿等象征物(如原始的祭祀物、宗教性符号或带有原始生殖崇拜等意涵的雕刻等物象)。

公共性是伴随着现代社会发展起来的。“作为当代一个文化概念的‘公共艺术’出现于20世纪60年代的美国,它是随着国家艺术基金会(National Endowment for the Art)和公共服务管理局(National Endowment for the Art)倡导的诸如‘艺术在公共领域’‘艺术在建筑领域’‘艺术百分比’计划等活动而产生的,并与大社会时代(The Great Society)宽容博爱的政府形象紧密结合。所以‘公共艺术’作为一个理论名词,从一开始就是与文化或者行政权力相联系,带有意识形态色彩”。在传统的佤族村寨中,长老或族长的权力是社群认可的,他们的权威是维系村寨文化或者行政权力的代表,同时,也是村寨所承载的“公共性信仰”的权威解释者。而古老的传统民族村落族长的活动与巫术是分不开的,这在英国人类学家爱德华·泰勒(Edward Tylor)《原始文化》一书中就早已提出过艺术起源于巫术仪式这一理论主张。围绕巫术展开的各类公共祭祀活动,如剽牛仪式、群体祭祀性场景等,这些仪式并非随意进行,而是根据民族传统,由族长或巫师作为领导者或执行者来主持。为此,寨桩就成了“公共性信仰”的文化符号,其形制、纹饰、设立地点、祭祀仪式以及相关神话传说(如《司岗里》),都蕴含着深奥的宇宙观和族群历史。

如果说当下寨桩作为旅游资源和文化符号进行展示的公共性,是伴随着现代社会的发展,由外部(如政府、游客、产业等)介入和建构的,是由外向的、市场与政策驱动的,这样的公共性属于“外源性公共性”的话,那么,传统佤族村寨中由长老、族长或巫师主导的,围绕村寨展开的宗教祭祀活动所体现的共同信仰、历史传承和愿望祈祷,由此形成的公共性则是“原生公共性”,其目的在于强化族群认同和维系村寨秩序,并与族群信仰、繁殖、教化等密不可分。

图1 广南铜鼓腰部雕刻图像——剽牛,战国及西汉时期

寨桩在翁丁佤族称为“公姆”(gong mux)或“若姆永”(yo mux rong),意为寨心。记载较多的代表为“女神桩”,佤语称为“司岗耶里”,呈现为一种类似人形与兽形结合(头部带有竖立的双耳)且在桩子表面刻画有各种纹饰符号的特征,在视觉上具有原始和神秘的气质。通过以往的摄影图像资料发现,这种寨桩的形状和纹饰内涵来自久远的佤族信仰及纹饰体系,而演变至今的形貌和样式约来自20世纪50至70年代(如图2)。这类寨桩在沧源地区设有多处,如沧源勐董永和村、羊巩寨以及单甲乡嘎多村等。女神桩在翁丁村佤寨景观中所占面积不大,却与村寨中的“大房子”(长屋,寨主、魔巴等主事的空间)以及木鼓房、神林、寨门等文化特征的节点形成了整体性关系。在学理研究中,女神桩的形貌研究,是伴随着20世纪80年代后对于佤族文化的调研与梳理逐渐形成的,相关的研究成果促进了包括司岗里传说等文化遗产的传播。笔者在实地考察和文献查阅中发现,对寨桩及其纹饰意象的探讨有必要关注典型寨桩符号与佤族历史传说及相关史料之间的隐形关系,并予以多维的互文和延展性解读。

图2 女神桩照片,宋恩常、张晓源摄 摄于20世纪50年代(引自《佤族社会历史调查》,云南人民出版社)

佤族女神桩与“司岗”(葫芦或山洞)之于民族和繁衍的指代关系,突出原始母性生殖崇拜情结的象征及祭祀性艺术的呈现。由于佤族没有形成自己的文字,其历史传说主要依靠世代口传。在佤族地区历经口传而带有某些差异的司岗里版本中,形成了“不仅每个支系都有自己的传说,就是每个村寨和部落都有自己的传说”。其共性指向关于母系氏族社会和母性崇拜的历史传说。在实地调研中得知,当地佤族文化人士有的认为此桩的形意与司岗里传说有着内在联系,如从图案视角把寨桩中纹饰图形与佤族女子传统服饰纹样作形式上的类比,解读出对装饰性元素的模仿。事实上,从内容层面而言,寨桩所蕴含的历史性和精神性意涵,不可能仅是外在形式元素的一般性再现或视觉审美的需求,而是与其民族文化渊源和精神象征有着内在的关联。文化人类学家列维-斯特劳斯认为,对于艺术品的属性分析基本上有两种观点,“一种观点认为艺术品是符号系统,另一种观点主张艺术品是模仿再现。这两种观点为艺术家们指出两条宽泛的进路……第一种观点是原始艺术的典型特征”。对于富有民族气息和祭祀意味的女神桩而言,其明显具有原始性艺术的符号化和象征性特征,其中也可能与佤族服饰纹饰有所关联,然而后者本身同样具有其符号化特性,而非对自然物象的简单模仿。如艺术史学者贡布里希曾强调,所有的纹饰原先设想出来都是作为象征符号的。尽管它们在历史过程中会有消失或挪用,但不存在毫无意义的纹饰。

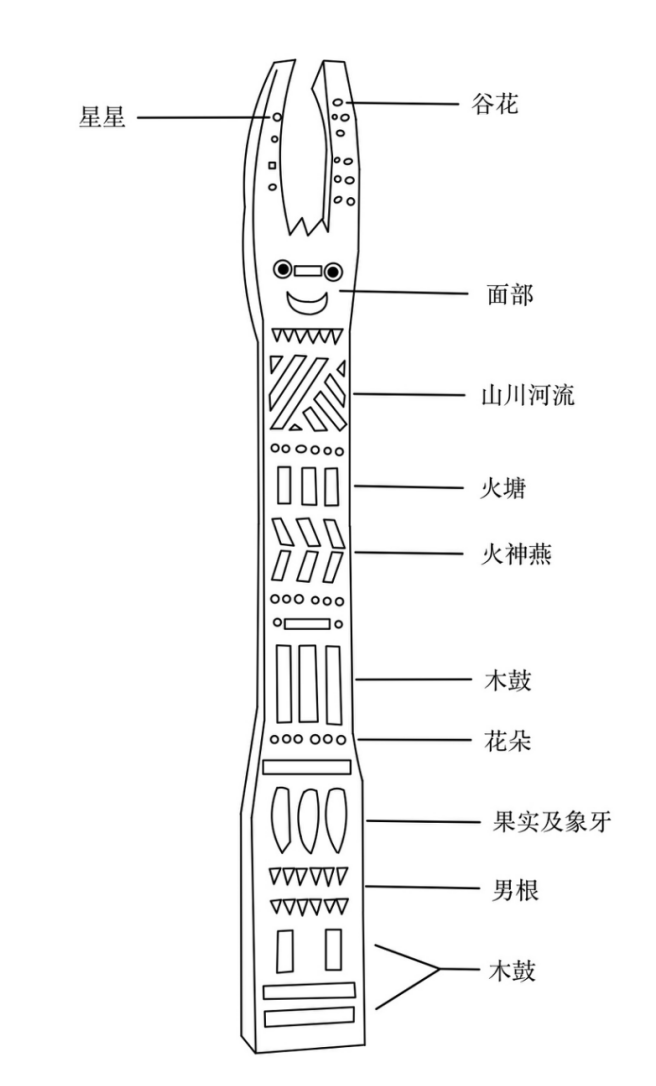

图3 翁丁村女神桩 作者摄于2024年

佤族史诗传说《司岗里》已形成汉字译文的代表有两个版本,一个是在1957年记录、译注和整理后的版本。另一个是在20世纪80年代晚期记录和整理后的版本。此版本是由隋戛、岩扫、岩瑞(有的译成艾瑞)口述,由艾荻、张开达记录和翻译整理,发表在《佤族民间故事选》,上海:上海文艺出版社,1989.两个版本有所差异,但相同的是其基本内容和要点,如女神柱高耸的犄角抑或手臂的形状及纹饰。通过图像对比,再现出翁丁村女神桩线描图,在寨桩的纹饰、形象中,指出翁丁村的这组三根女神桩的上方均雕刻有两只高耸的犄角抑或手臂的形状(如图3),一则形同佤族剽牛仪式上的丫形牛角杈桩造型,另则也类似古滇国雕像中表现舞蹈仪式中的举手礼仪姿态,均显现其祭祀与昭显的形式意涵。更为引人注目的是,这些人形木桩上刻画有一系列纹饰(如图4),它们的形状、位置及秩序的排列,相互间虽有所差异,但基本相同或相似。柱体上方开叉部分有几组点状纹饰,接下来在桩的头部是一组人面纹饰(眼睛、嘴巴等),这是对神灵的人格化表现。

图4 翁丁村女神桩线描图 作者绘

在司岗里传说中,佤族崇敬的最高神灵是木依吉(沧源佤族称达梅吉或梅吉),但其性别没有特别强调,其性格特征的描述则倾向于男性神。莫伟(木依吉的译名)是用男性代词“他”指称的。而此女神是否指“创造天地”并创造人类的大神——“利吉神”(沧源岩帅、团结及西盟一带流行),或是依据司岗里记载的佤族母系氏族社会中女性领袖所做的祭祀和象征。

“请各雷诺(男)和各利托(女)他两个领导我们的人。……各利托是创造道理的,我们从此懂得道理。我们从此才懂得兄弟男女。女子比男子先懂得道理。我们听女子的话。……后来女子不想领导,就叫各雷诺领导。女子领导了三十代,后来男子领导了二十代。”

司岗里涉及佤族“最早的”三位母亲首领及相关情节。她们的名字依次是“妈农”“安木拐”和“牙董”,并描述了她们聪慧、机智和带领族人的能力。显然,漫长的母系氏族社会,给佤族文化留下了难以磨灭的记忆痕迹,其女性原始崇拜的习俗,一直延续到近现代的信仰与文化生活之中。据20世纪50年代的民族考古(西盟马散佤寨)资料记载,当地佤族魔巴(巫师)说,在窝朗(寨主及姓氏头人)管理木鼓房之前,是由司欧布(siop)——女神住在木鼓房,掌握谷子的生长。佤族每年撒过谷子,盖木鼓房时,就要祭女神。此中或可想见,这是佤族历史演化中经由母系社会向父系社会转化过程的某种缩影。

(二)母性叙事下的纹饰意象

从生活资源与信仰行为来看,佤族在历史上除了采摘及狩猎外,主食的来源是种在山区的旱谷,因而猎头、剽牛、祭木鼓、祭女神均与祈求谷子丰收有着重大关系。佤族都认为本族是出自“司岗”里(西盟佤族指司岗为山洞,沧源佤族指葫芦),“并传说是人神一体的女始祖烨奴姆(妈奴姆)在此地生产独女安桂”。从多方面可以显现,司岗里强调在艰苦卓绝的生存条件下,族群的生育繁衍中凸显出女性和母亲的伟大和神圣性。

女神头部下方的颈部位置有一排倒三角形纹饰,在当地的察访中得知,一般认为其可能是装饰性纹饰(或如动物牙齿状的项链),没有明显含义,而腿部下方出现的倒三角纹饰则象征着对男根和族群生殖力量的崇拜。在神女桩胸部的位置,刻有一组斜向排列的条纹状纹饰,当地佤族人士指认为其祖先们生活区域的山川与河流,也有的认为这是祖先们“分吃了星星肉”而分别取得了各支的姓氏后,各自安家和繁衍的地区的象征。笔者由此联系到当地广袤的山川水系地貌,并结合其史诗内容,认为这具有其形象化艺术呈现的合理性。它在特定方面寓意佤族先辈对于自身生存空间的集体记忆和必然的领地意识。

应该说,一个族群的数量与空间是其生存和发展的根本依托。从20世纪50至70年代的社会调查中可见,佤族较为集中分布的地域是滇西南的西盟和沧源等县区,这里居住人口中佤族的数量“约占我国佤族总人口的50%,约占两县总人口的79%”,其余为傣族、拉祜族、汉族、傈僳族等民族。此境内从北到南分布着诸多南北走向及东西走向的山体,其间主要的河谷有澜沧江和萨尔温江两大水系,另有澜沧江水系的诸多河流支脉。神女桩上的象征性纹饰自然成为民族历史记忆的艺术性载体,蕴含着佤族对于历史上族群繁衍、分支、战争及避难中辗转迁徙的艰辛历程的追忆。司岗里的叙事中即有许多关于族群不断跋涉迁徙的表述,如“我们从入呵即寨来到瑞布寨……从老虎寨搬到高不布饶寨,又从那里搬到立克寨,从立克寨搬到莫社寨。在莫社寨商量着分开走路并杀鸡献神……”。

地理空间中,佤族的分布“东西跨澜沧江和萨尔温江,北至德宏傣族景颇族自治州的主要地区,南及缅甸的景栋和泰国的景迈一带”,境内江河密布,如汇入澜沧江的勐董河、小黑江、南览河、南垒河等;汇入怒江(出境后称萨尔温江)的南定河、南滚河、南马河、库杏河、南卡江等。女神桩上多次呈现出寓意山河纵横的纹饰,抽象而生动地象征着佤族人心中的江河意蕴。

在象征山河的纹饰之下与腰部同等位置的长方形纹饰,佤族寨民大都认为是指佤族干栏式建筑内的重要设施——火塘。从建筑构造来看,在传统佤寨民居的室内中央,均有一个(或两至三个)近似矩形的火塘。它们之于寨民的日常起居、饮食及信仰活动均有十分重要的地位。佤族家庭成员或来客依据长幼地位落座火塘周边,烹饪、饮食、取暖,夜晚家人常和衣而卧在火塘近边。从民族信仰和习俗来看,每年的佤历一月(阳历一月至二月)全寨要举行“接新火”仪式,由头人和魔巴在本寨神林中祭鬼(主要祭祀火神),再用原始的方式钻木取火,从而使各家重新打扫后的火塘燃起新接入的火种。由此可见佤族人民对于火塘的情感和敬畏。

位于女神桩中部的是一排形似飞鸟尾羽的纹饰,这被当地佤族后人认为是燕子(即“火神燕”)的符号。在佤族传统信仰中对于燕子具有特殊的感情和想象,它是传说中的火神(佤语“色伟”),是天神与地神的二儿子雷神的使者。“火神”在“司岗里”中即有燕子的身影:“岩燕做房子是好的,我们看了岩燕作的房子便也学着盖了。”佤族文化信奉“万物有灵”,在其民间传说和生活中相信各类动物和植物乃至天上的星宿和地上的石头都是有生命的神灵。由于常见燕子以及蜘蛛在屋檐下筑巢生息,再由于佤寨的干栏式建筑均由木竹和茅草搭建,为免于雷击等引发火灾而祈求火神燕——这位“雷神的使者”和启迪佤族先民筑房的神灵,以保护家园免于火灾。直至当今,沧源翁丁佤寨的民居建筑(尤其是在“大房子”中设有主火塘一端的)屋脊山墙的上方,搭建成分叉相剪的燕尾形状,寓意“火神燕”对居所的护佑。(如图5)

图5 翁丁村大房子屋脊山墙端的燕尾造型及生殖崇拜的雕刻 作者摄 2024年

如上所及,对于女神桩(如图4)上方左边分杈上的点状纹饰的理解,有被解读为天上的星辰之外,对于右边分杈上的点状纹饰,有的则认为是一种多见于生长在西南地区属蔷薇科的栘依花。笔者认为,它们有可能一方面寓意各支佤族族群如花朵般散落在大地;一方面似乎出于佤族所处自然环境和以采摘和农耕为主要生产方式而对植物粮食的敬意。如他们在祭祀文化中对于谷花(云南旱地谷子开花时节的茶叶或山谷间的花朵)、小米花(糯米及红糖蒸熬而成)、金银花(可疏散风热的药花)等植物花种的自然崇拜;对于食物资源丰饶的渴求与向往。然而,它们无论是以“星星肉”、陨石还是以植物花朵为符号的原型,均体现出佤族艺术中丰富的想象力以及与大自然能量相融通的诗意表现。在女神桩的胸部、腰和腿部共刻有三处横向连续的圆点状纹饰,它们与女神桩上方分叉部的点状纹饰相似(佤族传统文身图案中亦有呈现),除了形式节奏上反复的需要之外,应该说它们也与点状的花朵及星星的意涵相关或一致。如有的研究者所言,佤族先人“后来在跨莫一带分星星肉(实际是陨石),分出些以寨名、东西名做姓氏的家族。佤族人越来越发展壮大了”。由于族群生活资源和空间环境的局限,或由于战争和分歧等因素而导致佤族先民的分支迁徙,是其民族发展史上较为自然的情形。从司岗里传说中对于人类“出洞”后族群分支的说法中也可见,他们的区分及其相应的符号化象征也有用植物类型加以标示的:

人从司岗出来后,身上灰扑扑的,面貌模糊不清。老大(岩佤)跑去抱住了一棵大椿树,老二(尼文)跑去抱住了一棵竹子,老三(三木傣)跑去抱住一棵芭蕉树,老四(赛口)跑去抱住一棵大车树。

这些植物的生长地区符合大西南的自然地理范围,而史诗传说中的“走出石洞”的民族依次是佤族、拉祜族、傣族和汉族。如此叙事的内涵和方式也从一个侧面显现了故事的编撰者和传说者的主体意识和本位思维,以及对于花树植物的敬重。

在女神桩的膝部位置,刻有三个纵向粗壮的“牙齿状”纹饰,它们在早先的神女桩(20世纪六七十年代)上的形状则显得较细长而下端尖,形似动物的长牙。当地被采访者中有的认为这是象牙,也有的认为这是象征果实和丰收。客观上随着年代和地点的不同而出现对此形状的刻画和认知上的差异。笔者通过考察后认为,有两种可能形成此纹饰的形状和象征意味。其一是佤族曾使用“象牙芒果”(明清时期由相邻的傣族的景谷地区生产)祭神,其果实形状细长且前端呈尖状,因其形似象牙而得此名,常作为丰美的祭品。其二是由于佤族的宗教祭祀受到傣族文化的影响,资料显示自汉唐前后,傣族即以象牙作为礼佛的祭品或进贡中原王朝。傣族先民用象牙祭神礼佛的方式,以及用大象和象牙作为装饰和崇拜对象的传统也自然影响到与之相邻或混居的佤族的祭祀习俗。此外,也与佤族传统的生产方式及打猎生活不无关系。

作者简介:翁剑青,北京大学艺术学院教授。翁晓雯(通信作者),北京联合大学艺术学院讲师。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民族艺术研究杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会