研究 | 翁剑青 翁晓雯:沧源佤寨信仰符号的当代转化与启示(二)

二、寨桩所承载的信仰谱系与共生形态

(一)刀耕火种下的生存符号

在佤族发展史上,直到20世纪50年代中晚期,其生产方式仍处在刀耕火种的原始农业状态。他们大都生活在平均海拔2000多米的山区,谷物产量因土地肥沃程度差异不同。随着人口的繁衍增长而导致的谷物短缺,使得打猎成为寨民肉食的重要来源。佤族自称“布饶克”,意为“住在山上的人”,这是居住在沧源、双江、耿马地区的佤族自称。而居住在西盟、孟连地区的佤族自称“阿佤”,其意与“布饶克”大致相同。靠山吃山,打猎曾是其生产方式的重要方面。从如今延续下来的打猎工具来看,有弩箭、弓箭、矛、铁镖、长刀、火枪、步枪等工具以及狩猎鸟类、麂、马鹿、野猪等符号便与女神桩的符号相互交错。

在女神桩的中下部和底部均刻画有一些纵向和横向的条块状纹饰,粗壮而醒目,这被当地村民认为是其典型的木鼓及“拉木鼓”文化的象征符号。木鼓被佤族先民认为是可与天地鬼神连接的“通天神器”,木鼓崇拜是佤族对神秘的自然力量、鬼神魂灵的最高敬畏;木鼓崇拜是在祭祀、耕猎、战争等生存需求下孕育的独特传统。它成就了族民祭祀鬼神、祈雨润谷、祛灾降福等重要仪式的内涵,并成为召唤寨人护家御敌的信号。而今已成为世俗娱乐和表演的打击乐器。此中具有特殊意味的是,在佤族的万物有灵信仰下,他们不仅没有把鬼与神的概念严格分开,而且认为神灵虽有大小之别,但互不隶属且各司其职。认为天地自然中各种祸福缘由是由掌握不同职能的鬼神决定的,因而各祭其神,不可随意替代。这种认知体现出佤族传统信仰中存在着对原始神祇世界多元结构的认识,显现其信仰文化中开放而包容的特性。

桩上多处木鼓纹饰的重复出现和强调,似可联系到司岗里传说中的神谕之中。佤族祖先们为逃避洪水等灾难时呈现出对于某种超自然力的想象和渴求:“此后,因为要砍木鼓,所以要挖水、然后再挖木鼓。”在司岗里的另一版本中则以族人喜爱美妙音乐的缘由,并蕴含其母性生殖崇拜的意涵,传说中以其早期氏族社会中的第二个女性领袖安木拐的经历予以表述。

“她做了个梦,莫伟(即大神木依吉)笑眯眯地拍了拍她的肚皮……安木拐刹时明白了。第二天,她指了自己的下身对人们说:‘以后你们就照着它的样子凿木鼓吧’。”

有的研究进而认为“司岗”的所在地巴格岱(“巴拉格岱赫”)不仅是地名,当地祭司指出它意指“人的下身,女人的下身”。从实际生活看,佤族传统村寨的建立都会把木鼓房作为十分重要的信仰与祭祀场所。以往在“猎头”剽牛、砍牛尾以祭鬼神、祭谷神(雨神)、火神、水神等各种“做鬼”或女神及生殖崇拜的仪式中,木鼓成为族人与鬼神天地交流的神圣之物,以至逐渐延伸出木鼓的公母类型,被看作是孕育和护佑族民繁衍的神秘器物。他们在一定时节从神林中选取“神树”,在魔巴主持特定仪轨和祈祷后,砍伐树身的一段,而后由集体拉回村寨挖凿木鼓,将其放置在专门供奉的木鼓房中祭祀,成为佤族信仰的特殊载体和神圣符号。

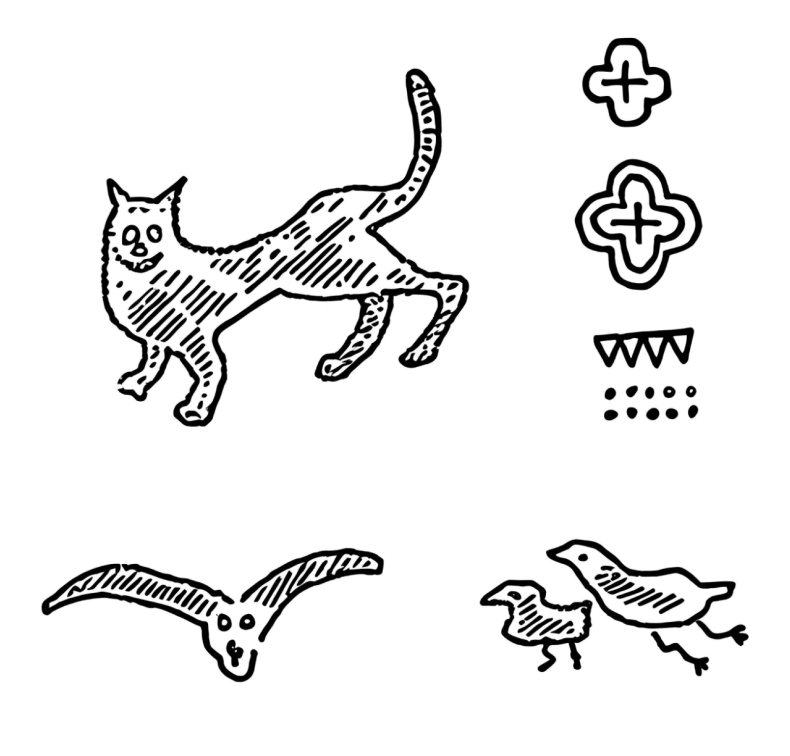

在女神桩的面部的下面部位以及腿部先后出现了三排倒三角形的连续纹饰,佤寨中认为这是“天地(阴阳)结合”的象征;也有的认为它是财富的象征,说法不尽相同。但无论如何,就女神桩本身对于生育之神灵的崇拜和司岗里中凸显人类繁殖的叙事,以及木鼓的性别化及生殖意涵而言,此处纹饰对应于生殖繁衍的解读具有其历史文化的合理性和必然性。倒三角形和三角形纹饰在佤族其他装饰性图案(服饰、雕刻、项圈)或当地的文身之纹样中均有出现,如前人在20世纪50年代中期记录的西盟大马散佤寨的文身图案中也有类似的纹饰(如图6之右侧),其具体寓意和相互关系,尚待进一步探究。

图6 佤族纹身图案(局部)此图引自李仰松,《20世纪50年代佤族社会历史调查》

(二)多元共生的信仰景观

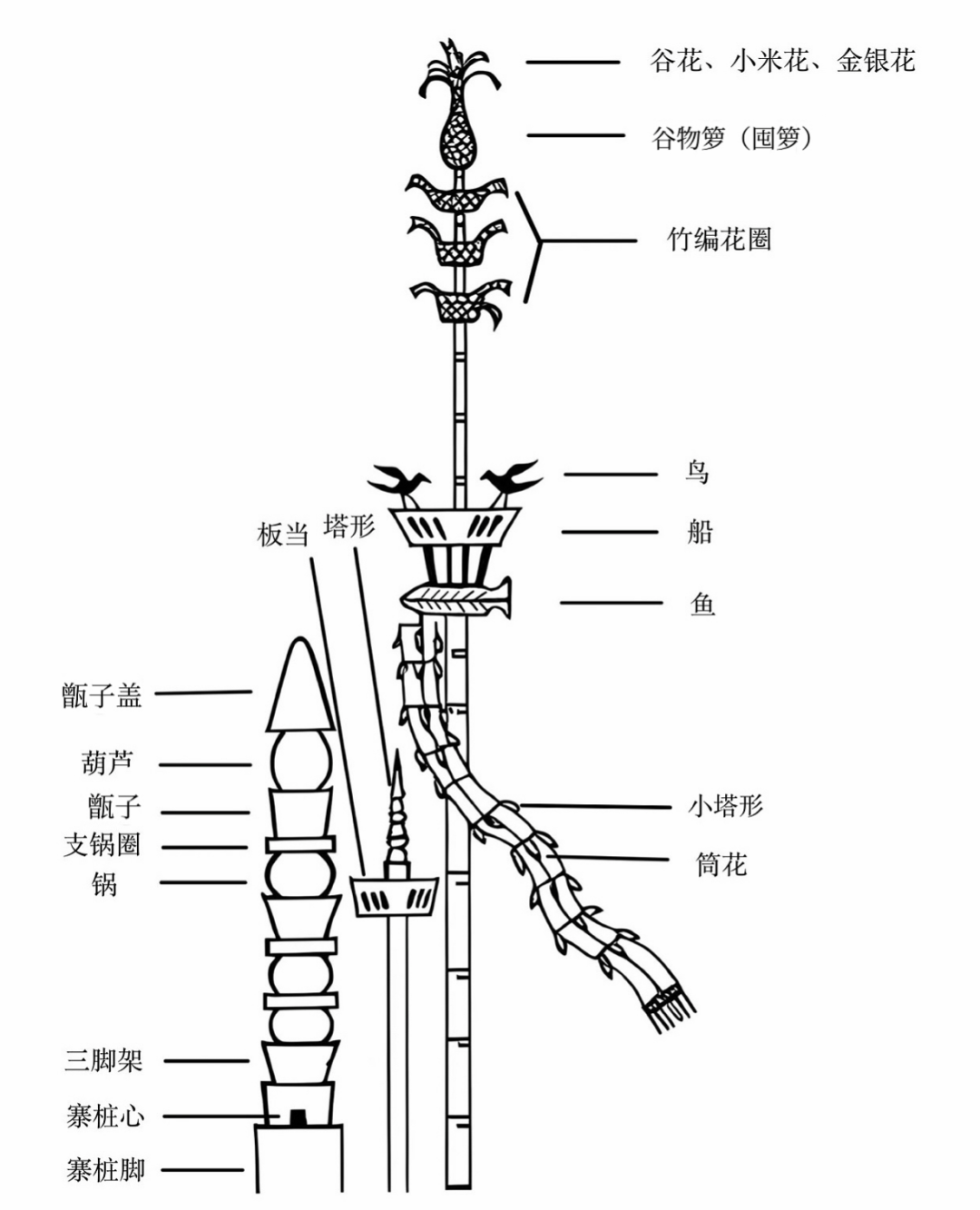

在女神桩之外,翁丁村的另一广场上竖立着近乎“三位一体”的寨桩(如图7),它们出现的历史应更为悠久:其一是“塔”桩,其二是“塔与‘板当’的组合桩”,其三是长竹竿上多种物象符号组合的“考筒”桩(如图8)。

对于由多节构成的木“塔”形寨桩,笔者在调研中得知当地人也有一些不同的观点。较为普遍的观点之一,认为它的顶端寓意着男性崇拜等含义,而另一种观点则认为塔桩是祭祀司岗生命之神和谷神的,故其尖顶意味着当地蒸煮器木甑的盖头,其下部分依次是葫芦(沧源佤族认为“司岗”是葫芦,意为孕育人类的母胎)、甑子、支锅圈、锅以及它们的依次反复形状;再下面是指火塘上用以蒸煮和烧烤的炊具“三脚架”,最下面是塔心(用于放置银器供品)和塔脚部(图8左侧)。笔者了解到由于此木桩的尖状和整体造型,形似傣族寺庙中的佛塔及其顶部的造型,故被称为“塔”形桩(如图9右侧木桩)。

图7 翁丁村的组合性寨桩 作者摄于2024年

图8 翁丁村组合桩(塔、板当、考筒)线描图 作者绘

图9 翁丁村的组合寨桩(局部) 作者摄于2024年

另一种由小塔与“板当”同构的寨桩(图8中间的桩),其下部以一木桩为主干,桩上端形似傣族缅寺塔刹的尖顶,呈现为佛塔层层收放相叠的节次。塔基座连接着板当—— 一个倒梯形的木框,它相当于供桌,供奉以熟食为主的饭菜、糖果及肉类等祭品。此形式及来源,可从当地的宗教历史和传说中知晓。这种寨桩的造型就塔尖形而言,受到与当地佤族混居的傣族信仰的南传上座部佛教影响。

三桩并列中另一种寨桩形式,即“考筒”(佤语)。它由一根高高的竹竿及一连串的物象符号所构成(如图10)。它们从上到下由5个部分组成:最上方是一个由竹篾等编织而成的顶盖,形如含苞待放的花朵。在田野调查中得知它象征谷花、小米花、金银花等花朵,因被认为先有花朵才有丰硕的果实,鼓起的花苞意为谷物的囤箩(粮仓)。在其下方的第二层用竹篾编制的三个筐圈(察访时有自然损坏),它们类似于花苞外的枝叶,实则象征着粮仓(图8右上方)。现实中佤寨的粮仓大都设在住宅区之外的空间,以免被火灾吞噬,可见寨民对粮食的极其重视。

“考筒”的第三层是一个木船雕刻,木船上有小鸟,下面有一条木刻的鱼。此船意味着人类遭遇洪灾时的幸存,而鱼则意味着船下的大水(如图10)。而水指天神惩治首批人类而泄下的天河洪水,这在西盟和沧源等地佤族对木依吉崇拜的叙事中均有类似的传说。由于木依吉看到人类中的许多贪婪、狡诈、买卖不公、不敬神灵且不听劝诫,在愤怒中降下洪水淹没村寨和人畜。这里的船只和小鸟寓意人类重生。我们在不同版本的司岗里传说中均可看到多处叙述人类遭遇洪水袭击进而用包括人头作为祭品的情节;而船上的小鸟在佤族传说中多作为聪明、机灵和勇敢的小神灵,如司岗里中把人类从封闭的石洞口啄开放出的神鸟“小米雀”。在此,小鸟似乎作为护佑村寨风调雨顺的神灵。

图10 翁丁村的“考筒”桩(局部)作者摄于2024年

佤族借助于对鸟类的崇拜形成自身信仰和智慧是其传统文化的组成部分,西盟佤族认为白鹇鸟具有辛勤、自强而谦和的性格而加以崇拜,并留下传统民歌《白鹇鸟》。翁丁村此考筒上的小鸟也有被认为是司岗里中蜜蜂形象的替代,传说中蜜蜂是给族人和动物朋友大聚会时带来甘美水酒的重要伙伴,也是带来吉祥和富裕的一种神灵,“从那以后,蜜蜂就住在屋外。佤族水酒很甜、很好吃就是学蜜蜂酿的”而这里采用小鸟木雕自然比蜜蜂的形象更易于视觉的呈现。从现今佤族的生活和生产内容来看,养蜂采蜜、酿制水酒(小红米发酵酿泡)和制茶等依然是其重要的文化习俗。考筒桩接下来是悬挂的经幡飘带(因自然损毁而常更新),上面挂带着诸多小塔形和筒花形小木雕,以敬神和驱除灾邪。这种长条经幡,也是因佤族受到傣族带来的南传上座部佛教之佛寺经幡艺术的影响,与其周边的傣族、拉祜族、布朗族等民族的佛寺艺术形式互有关联。

在翁丁村除以上所及寨桩之外,另有一些其他类型的桩柱。如用于佤族各种“做鬼”仪式中的剽牛祭神的牛角杈桩、牛尾巴桩(在每次剽牛后加以并列展示以示主人的虔诚和财力),也有用以“猎头”血祭后移入寨子神林中长期供奉的人头桩,以及代替“人头祭祀”的人形木桩。这些木桩也具有厚重而特殊的历史文化内涵,因篇幅所限而不再赘述。

三、艺术精神与公共启示

(一)佤族艺术精神的生命疗愈力

从特定的意义上说,“一切历史皆是当代史”(克罗齐)。我们当今对佤族艺术的探讨,并非沉溺于历史的虚幻或简单的循环。而是在当代文化建设与创新的现实驱动下,探寻其公共性与时代价值。当下的翁丁村被网友称为“最后的原始部落”。结合以上论述中对佤族寨桩形态及意涵的辨析,我们能窥见其作为“非物质文化遗产”的现实价值,在信息时代的大背景下,当代人能从佤族率真、简朴而富有神秘力量的传统寨桩艺术中,感受其共有的生命疗愈力。正是由于翁丁村这一独特的文化场域——“目前翁丁佤族古群居村落保留着最为完整的佤族传统干栏式茅草房,有较为完整的佤族图腾、寨桩、祭祀房、神林、木鼓房及传统家庭式的手工艺作坊,独具特色的佤族原始宗教、生产生活习俗和建筑风格被完整地保留下来,被称为佤族传统历史文化的自然博物馆。”这使我们得以追溯寨桩的本源及其深远影响。

寨桩在早先的原始村落中,显然不完全是后人所特指的“艺术”,而是作为祭祀、信仰和社会内部认同与凝聚的精神性地标,是整个村寨共同体的一面旗帜。它所承载的集体记忆和社群信仰,正是其公共性的原生体现,在维系族群认同和情感联结方面,扮演着核心角色。其后在历史过程中演化为当今的审美对象——翁丁佤族村落以乡土性空间为依托,以独特的佤族生产形态、民族风情、生活方式、乡土风光、乡土居所等为对象,打造一系列乡土性旅游产品,以满足旅游者娱乐、求知和回归自然等方面的旅游消费需求,从而成为当代文旅环境中,尤其是云南文化和旅游村落中特殊类型的公共艺术。寨桩艺术恰是通过其祭祀礼仪的行为过程昭示其社会规范和文化身份的相互认同与协调,同时也由此维系着族群社会与自然之间的宇宙观。这种深植于传统生态智慧与人文情感的生存状态,与德国学者海德格尔在对现代发展批判中所提出的“诗意的栖居”不谋而合。“诗意的栖居”旨在实现人类主体地位的回归,规避“家园”空间迷失提出的正义之举。佤族文化不仅有历史传说、民族典故、乡土风情、独特建筑,而且包含人地关系的生态智慧。这恰恰是寨桩艺术及其历时性文化寓意在当代视角下的文化传承和社会互动中所具有的显在观念性启示,以及促进社会包容与协作的启迪,并具有公共文化遗产中的精神疗愈作用。

我们从翁丁村系列寨桩和与之精神意象密切关联的司岗里传说中,可见佤族艺术所特有的那种天真烂漫的活力和包罗万象的想象力。这种活力与想象力不仅停留在传说与符号之中,更融入佤族人民的日常生活与信仰实践中。例如,“村落定期举行有利于改善生态环境和保护珍稀物种的年节和宗教仪式,这样不仅可以让游客深入了解佤族的宗教祭祀文化,还可以作为一次实地的环保教学活动。生活方式(乡土体验)和精神归属(家园精神)是佤族村落旅游产品设计的核心,因此佤族文化与民宿在文化、生活、精神、体验等层面高度契合”。这一融合生态保护、文化体验和精神归属的模式,正为当代人提供一种独特的疗愈途径。这与处在高度都市化、标准化和效率化趋向的当代人相比,其在反思自身生存状态和叩问解惑之道时,恰可凭借这种来自洪荒旷野和天然本真的生命精神,重获生命的自然气息和心灵的滋养。并给予当代社会和文化中含有某些低迷、颓废、骄奢等形态以必要的反思和疗愈。

综上所述,尽管佤族寨桩的图腾性与符号化内涵在当代解读中可能存在表象的模糊和差异,但其艺术传统与演化过程中透出的精神性和公共性启示是清晰而强烈的。从深层学理角度审视,寨桩作为其原初“万物有灵”世界观的具体载体,构筑了一个人与自然、人与万物平等共存的生命共同体。这种涵盖天地人神、动物植物乃至微小生命体的多元包容视角,不仅体现了对自然的深切敬畏,更奠定了其社会生活中朴素的平等思想与原始社会时期的共同体意识。他们认为大到大象、榕树,水牛、老虎,小到蛇虫、老鼠、小米雀、蜜蜂,都是同属于一个自然世界的生命体,没有贵贱与尊卑之分。在诸多口头文学中可见,为应对共同的大事和困难之时,往往是把天地人神和所有动物世界的成员集聚一堂,进行民主性商议和对话,俨然演绎出一个富有神话和传奇色彩的生命大家庭情形。在佤族先民的认知中,包括石头、泥土、树木、水、花草、蚂蚁、苍蝇都是天地之造化,各有其灵魂及身份。佤族信仰中涉及的天地神灵与各路鬼魂,虽有大小高低之分,但都是各司其职,互不替代而各有所敬、皆有所祭。这种“万物有灵”的信仰体系,使得其艺术传统中透出敬畏自然和多元包容的世界观。这种深邃而富有诗意的世界观,为佤族人民提供了当代意义下的“精神家园”,即他们对生活意义、 生存价值和生命归宿的一种精神与文化认同。寨桩作为其情感寄托和心灵归宿,为族群提供了坚韧不拔的精神支柱。当身处高度异化、物质化倾向的现代社会,当代人普遍面临失意和焦虑时,佤族寨桩所蕴含的这种天人合一、和谐共生的宇宙观,恰如一座活的“精神博物馆”。它不仅是佤族人民的文化根脉,也是全人类生命疗愈和意义的再生产。

(二)文旅融合下的村落景观重塑

正如前文所述,佤族文化展现了一种人与自然和谐共生的精神家园。在当代,随着外来资本及游客的介入,佤族村落景观正经历前所未有的重塑,主要采用“文化保护、景观再造和空间生产、主体性重塑”等路径。这一过程不仅是物理空间的改造,更是对当地文化价值的再发现与再表达。成功的文旅融合并非简单的“传”和“承”,“传”与“承”也并不是一成不变的摹写或机械的复制,而是在历史过程中经由后来者的不断实践促成其变化和出新的。其中必然会产生差异性的认知、“拿来”乃至“误读”,从而得以承接和发展。2023年,被列入世界文化遗产的景迈山古茶林文化景观,便为我们提供了一个“生态景观” “生产景观” “生活景观” “生命景观”四维景观体系重塑的优秀案例。具体做法中,“生态景观”严格遵循“茶在林中,林在茶中”的古老生态景观模式;“生产景观”中以家庭为单位,村委会为管理者,将其设计成“一日茶农”“技艺体验”等体验项目,游客可以亲身参与从身份到技艺的不同过程;“生活景观”中与景迈山傣族、布朗族村寨中的干栏式建筑相似,在文旅融合的景观重塑下,关键在于如何保持其“原真性”;“生命景观”是前三者的精神内核,也是佤族艺术精神的生命治愈力核心,更是维系村寨文化认同和传承的根本。与景迈山的村寨案例相比,沧源佤寨的村落景观重塑是一个系统工程,它通过对生态、生产、生活、生命四个维度的整体性再造,将一个地方的物理空间与精神空间紧密地结合,最终实现民族艺术文化的主体性回归。景迈山通过深度文旅融合的成功案例,无疑可以为同类型的村寨保护与发展提供宝贵经验。然而,放眼全国,民族村寨的重塑实践远非如此单一和静态。“截至2021年,全国有超过230万个自然村落。”每个村落都承载着不一样的地域文化,在这些多方面介入的背景下,我们也必须认识到传统村落的复杂性远超单一经验所能概括,村落间存在多方面的差异,且每个村落的特殊性和复杂性程度千差万别。为此,精准地揭示乡村发展与外部介入之间的矛盾性,尤其是在构建和维护少数民族村民“精神家园”时,其方向性就显得尤为关键。学者巴胜超从艺术乡建的视角对民族古村落提出了“家园权”的概念,他指出在村庄和外来世界的接触、交往过程中,特别是城镇化、乡村旅游、艺术乡建等乡村建设实践,乡村与外面的世界的交往频率、交流形式、交融互动越来越多直至常态化,村民需要在人员、文化、物资的往来中逐渐塑造自己的“家园权”。与此同时,多重身份的外来者应尽量避免带着解放或改造村民的思想介入乡村,在主客位视角的交替观察中,应以当地人和外来观察者的视角更多地学习、发掘乡村的艺术性,帮助村民发现乡村的价值。为此,村寨的村民需要树立自己的“家园权”,外来力量也需要尊重“家园权”。

综上所述,在快速变迁的当下,我们该如何守护我们的“精神家园”?则在于能否真正落实村民的“家园权”。这不意味着一味地封闭,更在于创造并尊重民族村落的文化自主性以及审美自觉性,让传统民族村落在外部力量的协助下,能够自主地发现并彰显当代价值,尤其是在当下文旅大融合的背景下,只有在尊重中共创、理解中共进,才能对民族文化遗产起到活化的保护。

作者简介:翁剑青,北京大学艺术学院教授。翁晓雯(通信作者),北京联合大学艺术学院讲师。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民族艺术研究杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会