研究 | 陈晓莹:磁州窑宋元时期瓷绘艺术于近代之衍变——以两幅“米颠拜石”图为例

磁州窑自北朝创烧以来,窑火千年未息,形成了独特的瓷绘艺术体系,尤以宋元以来的人物故事图著称。通过对比磁州窑元代和民国时期两件瓷器上的“米颠拜石”图,探讨磁州窑瓷绘艺术的衍变。元代瓷枕白地黑绘,构图空旷,笔触迅疾,展现出文人画效果;民国瓷瓶则色彩层次丰富,构图紧凑,世俗气息浓厚。两幅图在边饰、构图、色彩和笔墨上的变化,展示了磁州窑宋元时期瓷绘艺术在近代的衍变,揭示了磁州窑瓷绘艺术在传承与创新中的发展轨迹。

磁州窑位于今河北省邯郸市南部的峰峰矿区、磁县境内,自北朝创烧后,千年窑火至今未息,在悠久的烧造历史中,具备了丰富的技法体系,形成了磁州窑系,对国内外的瓷器发展产生了深远影响。虽说白地黑花是磁州窑的普遍印象,但确切来说,最大的特点当属丰富的瓷绘艺上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会术。自宋元以降,在磁州窑陶瓷绘画中的诸多人物故事图,如文人逸事、历史故事、小说戏剧故事等构成了磁州窑人物题材瓷绘丰富的内容,也展示出磁州窑陶瓷绘画衍变的轨迹。本文以磁州窑元代和民国时期的两件瓷器上的“米颠拜石”图为例,分析磁州窑宋元时期瓷绘艺术在近代的衍变。

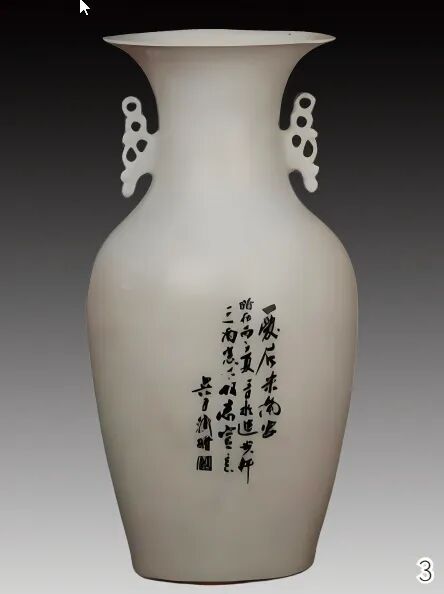

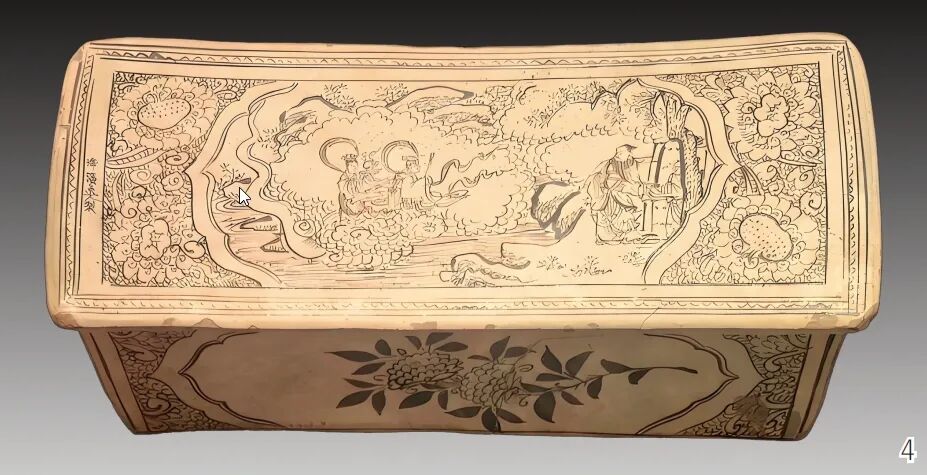

坐落于邯郸市峰峰矿区彭城镇的磁州窑艺术馆有一方元代瓷枕,枕上立面以锦地开光的方式精细地描绘了“米颠拜石”的场面(见图1)。邯郸市博物馆中有一件民国五彩人物纹蝶耳瓶,其上也绘制了“米颠拜石”(见图2、图3)。跨越几百年的历史,选择同一题材,看似相同又有很多不同,其间蕴含了元明清的审美思想及技法转变。

1.元代白地黑绘“米颠拜石”图长方形枕 磁州窑艺术馆/藏

2.民国五彩人物纹蝶耳瓶正面 邯郸市博物馆/藏

3.民国五彩人物纹蝶耳瓶背面 邯郸市博物馆/藏

一、“米颠拜石”的题材内涵

米颠是宋四家之一米芾的别号。叶梦得在《石林燕语》中记载了“米颠拜石”的趣事:“知无为军,初入州廨,见立石颇奇,喜曰:‘此足以当吾拜。’遂命左右取袍笏拜之,每呼曰‘石丈’。”大意是:米芾任无为知军时,刚到州官邸,看到一块立石十分奇异,惊喜地说:“这奇石足以让我祭拜!”于是命令部下取来官袍穿上,并手持笏板拜祭它,一边拜一边喊它“石丈”。这件事在《宋史·米芾传》中得到印证:“无为州治有巨石,状奇丑,芾大喜曰:‘此足以当吾拜!’具衣冠拜之,呼之为兄。”在这里,“石丈”的称呼变为“兄”,袍笏变为衣冠。两则故事在细节上略有不同,但都记载了一件事,即作为当时文人士大夫代表的米芾,对奇石的赏玩以及借赏石表现出的类似荒诞的行为,表现了米芾的与众不同。在当时,赏石是一种时尚,以石德比拟文人士大夫所追求的以石正身、朴实古拙、洁身自好。米芾借赏石表达出自己的内心世界,其不拘常理的行为,被时人戏称为“米颠”,透露出朴素、智慧又狡黠的人生观、价值观。陶瓷绘画取材于此,是对宋以降文人思想的一种展现,也是选取具有教育意义的绘画题材的一种体现。“米颠拜石”不仅在陶瓷绘画中有所表现,也是中国画频频表现的内容。张彦远曾在《历代名画记》中阐述了“夫画者,成教化,助人伦”的观点,点明了绘画的教育功能。在磁州窑陶瓷绘画中,人物故事有很多类型,比如表现隐逸思想的高士图、离家铭志的“相如题桥”、警示清廉为政的“赵卞入蜀”,也有表现仁义、善良、忠孝等中华传统美德的内容,充分体现了工艺美术的潜移默化的审美与教育功能。

磁州窑艺术馆所藏的元代瓷枕上的绘画与邯郸市博物馆所藏的民国时期瓷瓶上的绘画虽然选取的题材一致,都属人物故事画,但是表现出不一样的内涵与外在。

二、两幅“米颠拜石”图的形式比较

(一)边饰的变化

元代瓷枕上的“米颠拜石”图是以锦地开光的形式绘制在瓷枕上立面,周围的锦地中绘以牡丹、菊花、石榴等有吉祥寓意的花卉,并辅以叶,填充成密不透风的效果,搭配直线形、半圆形的边框进行修饰,突出了中间的人物故事画。这种瓷枕上立面的布局,有模仿书画装裱布局之意。“书画装裱在宋代成为风雅之事, 宫廷内设有装裱工场,至徽宗朝形成定式,南宋沿用其制,并影响至今。”当时有影响力的文人也纷纷参与到书画装裱中,往往民间画工会效仿文化精英,于是出现了具有名家书画作品风格的陶瓷绘画,当时流行的书画装裱样式也被引入瓷枕的创作中。在之后的元代,由于科举制度的废除、统治阶层的压迫,文人纷纷转向隐居生活并寻求谋生之路,在此背景下,有文人参与到瓷器绘制中,必然会引入中国传统书画的观念和方法,金宋之际所确立的瓷枕创作样式也被沿用下来。元代人物故事图枕上立面上一般无字,如图4所示,最多有绘制者名字,这点也与宋代绘画相似,图5为南宋李嵩所绘《货郎图》,画面只在最左边下方落款“嘉定辛未李从顺南嵩画”(画面正中的题字系清代乾隆所题)。

4.元代漳滨逸人制白地黑绘“陈抟避诏”图长方形枕 邯郸市博物馆/藏

5.宋代李嵩《货郎图》绢本 故宫博物院/藏

随着中国画内容与形式的丰富与确立,文人画的兴起,诗书画印成为画中不可或缺的部分,写意花鸟、山水逐渐成为主要表现方式,笔墨的变化成为重要的欣赏要素,对于陶瓷装饰的影响也显而易见。在民国五彩人物纹蝶耳瓶上,可以看到与元代瓷器明显的不同,器物非常明确地简化了装饰,减省了所有的辅助纹饰,比如口沿、足沿的边饰省略,元代常见的锦地开光消失了,常见的是器物上直接绘制作品,并配以文字。在民国瓷瓶上,正面颈部楷书“米颠拜石”,落款为行书“丙子夏月中旬三日,于进步轩之南窗下,仿志宣意良斋”,背面只有行书“爱石米南宫。时在丙子夏三日于进步轩之南窗下,仿志宣意,吴良斋绘”(见图3)。文字与画面相得益彰。即使瓷绘画面是开光形式,也常常如图6的民国蓝釉开光五彩戏剧人物纹双蛙耳瓶一样单色涂绘或留白,总体简洁明快,突出重点。

6.民国蓝釉开光五彩戏剧人物纹双蛙耳瓶 邯郸市博物馆/藏

(二)构图的变化

元代瓷枕与民国瓷瓶虽然都选取了米芾拜石的瞬间动作,但构图有明显的变化。

元代瓷枕的构图来源于叶梦得在《石林燕语》所记载的故事情节,地点选取在院落之中,整个画面空旷,人物与空间比例遵照了真实比例,奇石矗立在院中明显的位置,以栅栏围之,石前放置香案,袅袅升起的烟气展示了米芾内心的虔诚,在香案后,米芾手执笏板作揖而拜。米芾身后站立着的两名童子,虽然拱手而立,但明显与米芾的虔诚不同,能感受到两名童子的内心世界。在此画面中,运用了散点式构图,每一个关键的人、物都是独立的,这也是形成孤寂空旷之感的重要原因。

民国瓷瓶画面构图则来源于《宋史·米芾传》,相对布局紧凑而看似随意。在此画面中,作揖而拜的米芾是主体,身后的侍女被遮住大半边,几乎与竹丛融为一体,所有的人、物以竹子连接为一体,虽然没有院墙,但显得紧凑而空间狭小,而且与元代瓷枕所绘的童子不同,画面中的侍女并没有关注米芾的拜石行为,望向相反方向,衣袂飘飘的形象则为画面增添了几分柔美,传达出热闹的世俗气息。

从两幅瓷绘的构图可以感受到传统绘画的影响与发展。在中国传统绘画中,萧疏旷达曾是文人所追求的意境,散点式更是采取的构图方式。南朝宗炳曾提出“卧游”山水,画面多以横幅手卷形式呈现。随着艺术的发展,画面构图形式逐渐完善,竖幅、方形、圆形等丰富了画面构成形式。明以降,外来文化艺术也对中国传统艺术产生了影响,逐渐影响了画家的创作和人们的审美。清末民初,磁州窑匠人受到南田画法、海上画派等影响,作品的构图与色彩产生了巨大变化,特别是海上画派把诗书画一体的文人画与民间美术相结合,形成雅俗共赏的效果,民国瓷瓶上的“米颠拜石”图即是这种风格的体现。

(三)色彩的变化

元代的“米颠拜石”图瓷枕的色彩以黑彩为主,这是当时白地黑绘所用经典色彩,磁州窑匠人选取当地盛产的“斑花石”制作成釉料,绘制在瓷胎上,再罩以透明釉料,入窑二次低温烧制而成,图案呈现出黑色或者褐色,显示出中国传统水墨绘画般的效果,由于胎体材料和技法的限制,黑褐色没有浓淡的变化,明清继续沿用这种以黑彩为主的陶瓷绘画。

民国的“米颠拜石”图瓷瓶属五彩瓷,色彩层次丰富,人物、墨竹、奇石的墨绿彩与侍女身上及扇子上所施鲜艳的红彩形成对比,使画面对比鲜明,给经典的文人故事题材增添了世俗气息,拉近了文人与百姓的距离。而五彩瓷的烧制是有着瓷器发展的历史背景。清末,磁州窑整体呈衰微之势时,在“清末新政”的推动下其进行了“瓷业改良”,派出窑工赴江西学习青花绘制、烧制技法,并引进景德镇的青花釉料,在以往白地黑绘的基础上,转向了青花瓷的制作,并取得了成功。之后磁州窑艺人不断探索,引进了新彩即“洋彩”,起初是新彩釉上彩的烧制,经过不断探索,在20世纪30年代,新彩釉下彩烧制成功,被称为五彩瓷,并迅速大量烧制,打破了青花一统天下的局面。这些五彩瓷器所用釉料主要有青花、绿彩、蓝彩、褐彩、墨彩等,在瓷器上有的用两种色彩,有的用三种色彩,还有的用四种色彩。艺人根据所绘主体物象的实际,搭配了不同的色彩,与单一的青花瓷相比,色彩浓艳,雅俗共存,更符合百姓喜闻乐见的审美风尚。

(四)笔墨的变化

元代“米颠拜石”图瓷枕上的迅疾笔触,一方面是得心应手的用笔结果,另一方面是适应斑花石所制黑彩釉下绘制的特点。如果笔滞,则会洇开,形象模糊不辨。只有快速起落笔,才能烧制成清晰的形象,类似于李公麟的细笔白描成为主要形式,墨色变化几乎没有,只有因毛笔绘制时黑彩的饱满与干涩形成了黑色与褐色的些许细微变化。

而民国“米颠拜石”图瓷瓶较之色彩变化丰富,这得益于磁州窑艺人结合本土实际,改景德镇青花勾勒填彩技法为分水大写意法,以及釉下五彩的成功烧制。瓷瓶中的人物衣服有淡淡的阴影,竹子也有浓淡的层次之分,米芾的头巾、侍女的头发有变化,呈立体之感,石头上也有皴擦点染,“石分三面”得到充分体现,使瓷绘更接近于当时的写意中国画效果。

瓷瓶背面行书“爱石米南宫。时在丙子夏三日于进步轩之南窗下,仿志宣意,吴良斋绘”,意为曾被誉为彭城绘瓷界的“头杆笔”的吴良斋(即吴兴让)模仿王凌云(字志宣)的画意而绘。王凌云是吴良斋的师傅,在磁州窑近代发展中占据着举足轻重的地位。王凌云曾经到天津学艺、北京卖画,有着深厚的绘画功底,后在磁州窑与瓷绘领军人物傅老子等人一起创办“静乐轩”瓷窑画行。王凌云有很多仿名家笔意的作品,作品上曾写有“摹青藤老人之笔法”“摹南田先生之笔法”“摹八大老人之法”“仿海上名人之法”“仿松雪道人笔意”“仿点石斋笔法”等,能看出王凌云对徐渭、恽寿平、朱耷及海上画派的学习,对传统艺术的传承,对时代艺术的关注。他还与磁州窑艺人一起将青花传统勾勒填彩改为分水大写意,形成具有磁州窑特色的青花及五彩瓷绘。他不仅组织瓷绘画友与京津等地的画家进行画艺交流,还改革传统的授徒方式,以“开班授徒”的新式教学方式,影响和培养了一大批绘画技法精湛的瓷绘艺人,如张士彦、吴良斋、赵玉玺、刘道源等,提升了磁州窑整体瓷绘水平,推动了民国时期磁州窑瓷业的发展。

三、两幅“米颠拜石”图给予的启示

石涛曾言“笔墨当随时代”。纵观美术历史长河中的经典之作,无不体现着“当随时代”的思想,而“当随时代”中包含着艺术的传承与创新。文中所展示的两幅“米颠拜石”图虽然相隔元明清三个朝代几百年历史,但是文脉的精神内涵让其成为不同时代创作者共同选用的题材。这其中,有传承,有创新,是磁州窑瓷绘艺术衍变的经典展现。

传统的磁州窑瓷绘技法有白地黄绿褐斑彩、白地黑绘、黑釉铁锈花、绿釉黑绘、红绿彩、孔雀蓝黑绘、立体梅花点纹等,丰富的技法体系为磁州窑陶瓷的蓬勃发展奠定了基础。而磁州窑之所以能发展成磁州窑系,不仅因为创烧时间早,更有陶瓷艺人对制瓷技术和装饰技法的传承,使磁州窑瓷器风格鲜明。在清末民初,磁州窑通过向江西景德镇学习,引入青花装饰技法,并迅速实践,将青花传统勾勒填彩改为分水大写意,形成具有磁州窑特色的青花装饰风格,成功烧制出釉下五彩瓷。在这一过程中,一方面得益于磁州窑本身悠久的历史与成熟的彩绘技法,另一方面由于磁州窑专门的瓷绘行业组织,如养性轩、静乐轩、进步轩、望月轩等,有一批著名的画工进行瓷绘,表明胎体制作与绘画相分离。因此,画工有一定的专业性,熟练掌握瓷绘技法,有丰富的经验,为青花、五彩瓷的发展打下了良好的基础。

同时,元明清累积传承下来的题材与样式,比如表现文人气节的梅兰竹菊、传达传统文化的人物故事、隐逸色彩的山水、为大众所喜爱的吉祥图案等,也与时代相结合,被创新地应用在瓷绘中。比如,在元代人物故事画的基础上,明清的瓷绘内容上戏剧人物大量出现;清末民初,为了表现戏剧舞台效果,还加上时代象征的电灯,让观者产生“在场”之感。而当时期刊、月份牌、广告牌等所展示的形象,也影响了瓷绘艺术,在创作中有所体现——元代的“米颠拜石”图中的童子在民国演变为手执障扇的婉约侍女。两幅“米颠拜石”图在边饰、构图、色彩、笔墨上的变化,更体现了磁州窑瓷绘所蕴含的艺术精神——对传统艺术的传承与创新、与时代精神的承接与外化。