研究 | 蔡花菲:论祭祀瓷器色彩伦理的嬗变(一)

时间:2025-08-31 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

203 分享:

编者按:2024年4月至9月,中国工艺美术学会理论专业委员会发起“物质文化与设计研究青年学者优秀论文评议活动”,向全国青年学子公开征集论文。论文评议工作经初评和终评两个环节,评议出优秀论文25篇,其中一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖10篇。本期推出的是第三组工艺美术和设计理论三等奖——《正色之尚:论祭祀瓷器色彩伦理的嬗变》。全文如下:

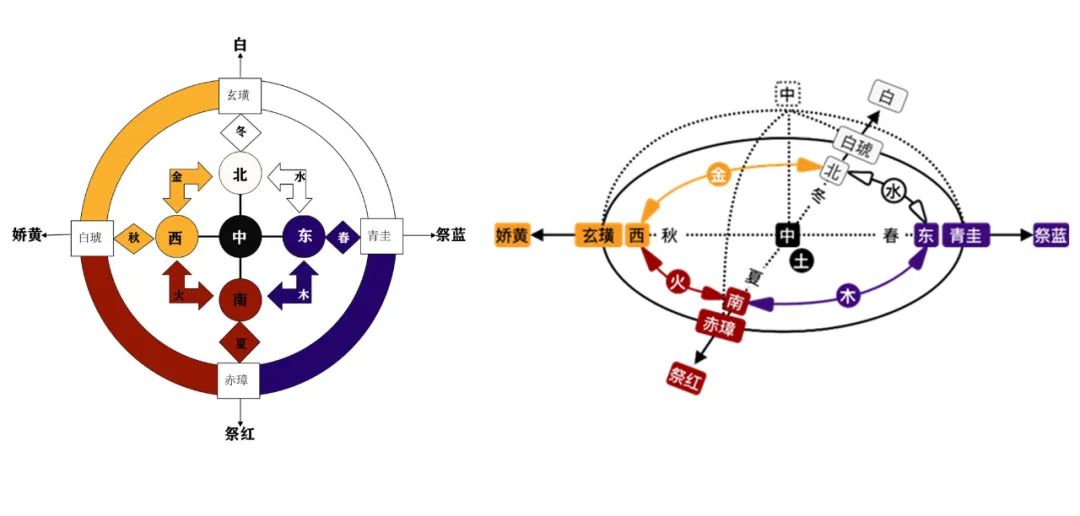

“国之大事,在祀与戎”。自古以来,宗庙之祭与军权国事一样,事关国运。祭祀是古代社会文化的重要组成部分,分为国家祭祀、宫廷祭祀(时令、节庆之祭)、民间祭祀。本文聚焦于祈祷国运昌盛、稳定的国家祭祀,主要指孔子所说的“郊社之礼”[1]。祭祀礼仪以对应、象征为运转机制,表现为祭祀主体的分层,所谓“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀”[2]。用于祭祀的器物也称彝器,历朝典章制度对其材料、形制、色彩、数目、体量等用度各有标准,须恪守法制。作为人伦之道的延伸,器用制度映射了皇家伦理观念。因统治者文化、种族、审美的差异和材料工艺的更迭,汉代原始瓷器历经唐宋的发展,逐渐替代陶、玉、铜等器,至明清成为祭器专属。祭祀瓷器色彩伦理、礼祭范式的演进,深受“五行说”理论的影响。“五行说”[3]以五方、五色[ 4]为核心构建宇宙万物象征体系,“在这个系统中,颜色是为了分类而‘设计’出来的。颜色分类和颜色象征,在古代中国的天人交感体系中占据着重要地位。”[5]不晚于先秦,极具标示性的“五色”成为五行说内核的外在表征,是宫廷典章制度的重要依据,引导着皇家建筑、宫廷祭祀、礼仪服饰、器用典制的色彩法度。周朝的文化体系和礼仪制度基本稳定,《周礼》《礼记》《仪礼》中对周朝皇室礼仪、典章制度的记载,参照后世。“五行说”是周礼的内在指南,祭祀的时节、祭器的色彩和方位主要以阴阳五行体系为依据,并综合皇帝的五行、王朝色尚等因素来确立。《三礼图》记载明堂辟雍祭祀的情况:“明堂者,周制五室。东为木室,南火,西金,北水,土在其中”[6]。四方代表了四季,中堂和四厢象征五行,王莽每一季节着对应色服,在相应的厅堂内举行祭祀。《逸周书·作雒解》记载:“乃设丘兆于南郊,以祀上帝,配以后稷,日月星辰先王皆与食。……乃建大社与国中,其遣东青土,南赤土,西白土,北骊土,中央亹以黄土”。周朝祭祀天地和四方神明时,在祭坛中心放置“方明”,《仪礼·觐礼》记载:“方明者,木也;方四尺,设六色:东方青,南方赤,西方白,北方黑,上玄下黄。设六玉,上圭下璧,南方璋,西方琥,北方璜,东方圭。”[7]木质方明底部之外的五个面分别涂:青、赤、白、黑、黄五色,对应:东、南、西、北、中五个方位,以祭祀各方神明(图1) 。

图1 古代祭祀器物色彩伦理框架图

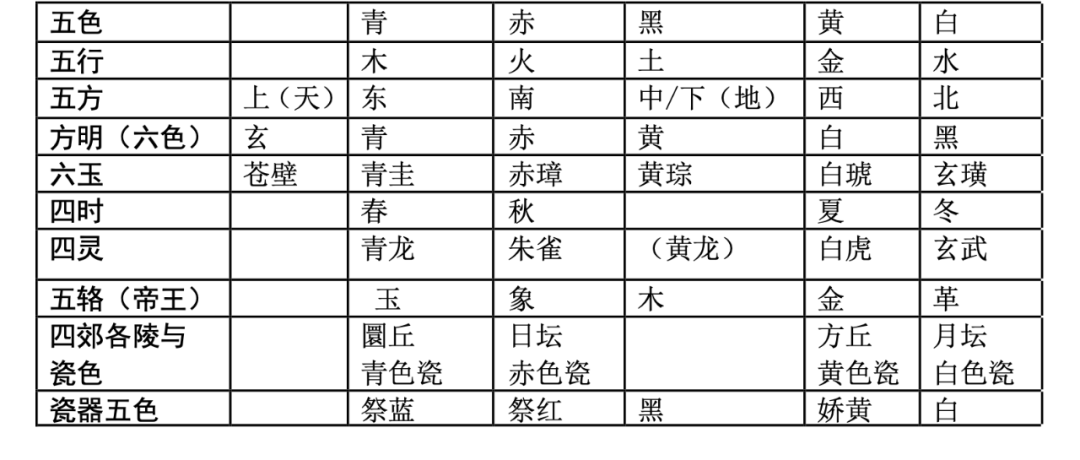

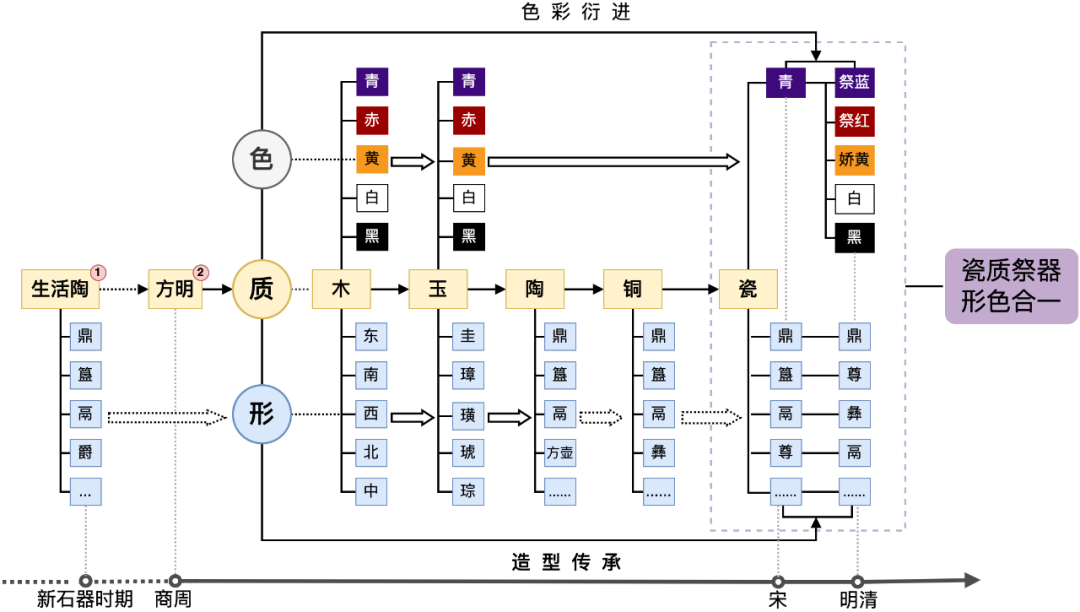

如果说“方明”模范了色彩与方位在现实礼仪中的对照,那么“六玉”则将五色、五方、五帝、四灵等逐一匹配到这个伦理格局中(如表1)。《周礼•春宫•大宗伯》记载:“以玉作六器,礼天地四方:以苍壁礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方,各放其器之色。[8]”玉质六器的“苍壁”“黄琮”与“天”“地”相配,这种“形”“色”相合的祭器形制,拓宽了五方五色“赋义”的维度。清朝宫梦仁的《读书纪数略》阐释六器造型的象征寓意:“苍璧(圆形,象天也),黄琮(琮方,象地也),青圭(圭形说,象出震生物也),赤璋(半圭曰璋,象相见乎离也),白琥(为虎形,象猛兽也),玄璜(半壁曰璜,象物藏于黄泉宫也)”[9]。曲直相合的“六玉”瑞兽形象,似乎含化了天“圆”地“方”的造型法则和宗教意涵。玉器是上古时期常用的祭祀重器,部分学者将甲骨文中的“巫”解读为双手持玉交错的通天之人[10],可见玉的“通灵”性能在古代中国的广泛共识。同样成为皇家祭器的还包括:原始社会的陶器、新石器时代的彩陶、商周时期的青铜器等。不同的是,受限于色彩,陶器、青铜器无法与五色匹配,主要通过造型赋义于祭祀文化(如图2)。自商周而下,陶、铜经典的鼎、尊、鬲等造型成为宋元明清祭祀瓷器的造型之源。纵览周代以降宫廷祭器材料大致经历了:木[11]、玉、陶、青铜、瓷五个阶段。从原始青瓷开始,瓷因类“青玉之色”而备受珍视,色彩成为“瓷”替代“玉”的重要因素之一。宋应星《天工开物•陶埏》写道:“陶成雅器,有素肌玉骨之象焉。”晋潘岳《笙赋》记载:“披黄包以授甘,倾缥瓷以酌酃。”缥,淡青色,通常称碧,可以形容丝绸和石头的颜色[12],缥瓷的命名反映了玉和瓷因“色”相似而关联的思想。英国学者巴尔(A.W.Bahr)在Old Chinese Porcelain and Works of Art in China中写到:“青瓷,指一种如海水样碧绿色的单色釉物品,为当时尝试模仿名贵绿玉的陶瓷。” 综观漫长的祭祀瓷色与五色体系的匹配历程,经过千年青瓷的过渡,直至明清才蜕变为与伦理框架相吻合的五色瓷器。从“形”的传承路径来看,“六器”以“形”“色”相合、陶器、青铜以“形”呼应,宋时青瓷礼器以“形”仿铜、玉,造型呼应方位,又回归以形赋义的伦理框架;明清瓷器兼具“形”“色”两个维度的对应空间。从祭器制作工艺来看,瓷器较之玉器、青铜器具有流程简化、成本低廉的优势,瓷器成为皇家祭祀专用,是生产力发展和社会进步的必然。从瓷器伦理的发展来看,瓷器自原始青瓷时期开始就成为奴隶主、帝王青睐的专属器物,[13]五代钱氏将“秘色瓷”定义为臣庶不可用[14]的君王贡器,明清之际官窑“色禁”[15]的史实,早已展现了瓷器“价比黄金”的阶级符号。“瓷以色贵”的伦理特征,奠定了瓷器成为皇家重器的文化根基。从祭祀心理来看,宫廷祭器是倾国之力对天地神灵、祖宗先辈的“贡品”,需展现虔诚、尊崇、敬畏之心,正色之瓷的工艺难度和珍稀程度与之相符。

可见,祭器材料更迭的背后是亘古不变的五色之伦。色彩伦理成为材料之替的准绳,为明清宫廷祭祀瓷器程式化格局奠定了基础。(二)、瓷色之域:瓷色工艺性、丰富性与祭祀色彩的对应尺度 祭祀瓷色与五色伦理框架对照的滞后,这主要是由瓷色的工艺性、丰富性决定的。不同于西方以色标对应色彩的方式,五色具有中国传统文化意向性、模糊性的特征,给予瓷与五色弹性对应的色域空间。瓷器五色的偏差在青、赤、黄三种瓷色中程度不同,以青色瓷器最为典型。从色相来看,青圭、青瓷并非严格意义的正青色,却能与五色之青相配,位居国家祭器之列,笔者推测,原因有三:1.观念之色,弹性对照。五色体系之“青”较其他四色,色域更为宽广,青包括蓝、绿两色,以及介于蓝绿之间的色调。例如:青、苍[16]、翠[17]都用来形容自然界草木的颜色。色彩观念中“青”的色域之广、色相之丰,为这种有所偏移的色彩对照提供了可能。2.同一色彩,材质替换。自然界正青色(蓝色)玉石本就珍稀,体量达到祭器标准的更是凤毛麟角,而“青圭”之色在传统“青”色的范围之内,进而“青瓷”因类“青圭”而跨入“礼东方”的祭器行列。3. 物序相合,色质序人。二者都具有较高的器物伦理阶层,与祭器的物序相符。玉素来被视为天赐圣物,古代只有品德高尚、德才兼备的人,才能成为琢玉师,以玉“比德”的观念根深蒂固;不晚于汉,青瓷就倍受皇室青眼,五代作为皇家贡器、两宋至发展顶峰,官窑定器成为宫廷祭礼不可或缺之物。青的色域尺度和瓷器色彩的丰富性,是青瓷与“五色之青”匹配的原因之一。汉代许慎《说文解字》:“青,东方色也。木生火,从生丹,丹青之信言象然。”徐灏《说文解字注笺》:“青”字笺:“丹砂,石青之类,凡产在石者皆谓之丹”。古代绘画颜料基本为天然矿物,青是共生的蓝铜矿(石青)和孔雀石(石绿)矿石。不晚于西周,普遍认为“青”包括绿色和蓝色,以及介于蓝绿之间的色调。瓷色之青是五色之青的延展,清代《饮流斋说瓷》写道:“古瓷尚青,凡绿也、蓝也,皆以青括之”,可见二者的色彩范畴基本相同。又“青衍而为绿与蓝三者”,即“青”瓷囊括了蓝绿两大色系:绿瓷色域丰富,包括不同程度的淡绿色调,以及灰青、青黄色等;蓝瓷相对稳定,从唐代彩绘“青花”的蓝色到“祭蓝”,始终保持着的深蓝(类似普蓝)色调,与正青色基本一致。《饮流斋说瓷》列举天青、孔雀绿等34种青瓷色名,对应于蓝绿两大色系。瓷色的丰富性,主要由泥做火烧、矿物原料发色的古代陶瓷工艺特性决定,所谓“入窑一色,出窑万彩”。从烧制工艺来看,烧成温度、气氛、装烧方式综合影响着发色效果。青瓷呈色的核心在于还原过程中气氛浓烈程度。绿瓷(青瓷)系呈色元素铁——Fe,是一种极其敏感的化学元素,蓝瓷系呈色的钴——Co相对稳定。在氧化或弱还原气氛中,Fe元素大部分转化成为Fe3+即FeO,还原比值很低,通常呈淡青、黄绿、黄色;而Fe元素在强还原气氛下发生化学反应时,大部分转化为Fe2+即Fe2O3,还原比值很高,通常呈澄净的绿色、蓝绿色。因此,理想的青瓷色在强还原气氛中才能够实现,反之青瓷会呈蜜蜡黄、芝麻酱、鹅皮黄、黄褐等色。明之前,青瓷祭器对照五色之“青”、五行之“木”,成为青色的实际执行标准。从汉代稀薄的淡青色,到唐代越窑的艾色和湖水绿、五代柴世宗的“雨过天青”、北宋的汝、官、哥窑的天青和冰裂、南宋龙泉青瓷的粉青和梅子青等瓷色,渐进地实现了厚润青翠的玉质感,可以说,“尚青”是青瓷发展和古瓷审美的驱动[18]。赵宋帝王厚爱青器,设官窑[19]以供宫廷礼器所需;明清之际青花、祭蓝等正青色祭祀瓷器的问世,延迟性地满足了正青之瓷地理想追求。随着正青色祭瓷的问世和应用,瓷色之青出现了祭祀之色和审美之色的分野:青瓷回归为唐宋时期审美观照的对象,后世多以一种审美陈设或彰显身份之器而存在;而祭蓝、洒蓝等蓝色瓷器跃居为皇室专用祭器,几乎隔绝于普通民众的视野之外。由此,沿着审美与宗教的两条路径,青瓷和祭蓝的流向各自群体。而姗姗来迟的祭瓷五色附着于伦理框架,确立的宫廷祭器的程式化体系盛行明清数百年。(三)、正色之尚:以正为上的观念与祭瓷五色格局的程式化五色观作为中国传统色彩理论基石,左右着古代社会色彩的分类与应用。清代《饮流斋说瓷》“说彩色第四”以“五色”为序,依据“红(附紫)、青(附蓝绿)、黄、白、黑”对古代瓷色进行了系统、详尽的分类[20]:“五色五章繁杂纷纶,穷极变化。而细为寻绎,又似有系统之可言。通称五色,青、黄、赤、白、黑而已。”五色瓷器结构的完善,关键在于青、赤、黄三色瓷。不晚于商周、东汉,黑、白瓷已问世,祭蓝、祭红、娇黄瓷,直至明代才成功创烧。明代制瓷技艺成熟,瓷色种类激增,清代颜色釉瓷更是五彩斑斓、纷繁竞艳。瓷器祭祀的色用模式依附于五色体系,成为专属之器。《大明会典》记载:“洪武二年定,祭器皆用瓷。洪武九年定,四郊各陵瓷器,圜丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色,行江西饶州府,如式烧造解”[21]。青、黄、赤、白四色瓷器与圜丘、方丘、日坛、月坛对应东西南北四个方位(见表1),是周代以来色彩伦理的历史传衍。五色之青,在祭瓷色彩史上最为悠久。如前所述,青瓷与东方对应的格局拉开了五色祭祀瓷器发展的序幕。唐、五代时期的越器、秘色“贡瓷”以及宋代的青瓷礼器……说明了青瓷祭祀器物的身份。《元史》记载了青瓷牲盘在皇家祭祀中的用法和用途,青瓷与玉币、匏爵同为皇家礼仪中重要的器物符号[22]。《续通典》记载的青瓷礼器,在空间与时间的维度,实现着古代巫术性祭祀之色中的身份转换[23]。明清正青色瓷器——祭蓝(霁蓝)成为“礼东方”当仁不让的唯一代表,青瓷淡出祭祀的历史舞台,体现了华夏礼制维度“正色为尊”的观念。从蓝色彩绘“青花”到“祭蓝”“洒蓝”等高温釉色,那迟到了两千多年的深邃、幽静的蓝,终于实现了瓷上的正色风范,五色之“青”在建筑、服色、器用方面终得统一。五色之赤,呈血红色,比大红色稍暗。上古时期墓葬中的红色矿物粉末,就可见红色与宗教、祭祀密切的关联[24],商周盛行的漆器礼器上繁密的红黑纹饰也传递着浓厚神秘的宗教气息。五色瓷中赤色工艺难度最大,时至今日,依然如此。赤色古瓷,依靠矿物质铁呈色,对窑内气氛极为敏感,温度、气氛稍有偏差就很难如意,即便是技艺高超的老窑工也难以把握。因此,成功率极低,所谓“十窑九不成”,坊间流传着为烧红瓷纵深火海祭窑的传说,[25]也侧面反映了赤色瓷器工艺难度之高。但是宫廷对赤色瓷器的索求从未停止,自宋代钧瓷窑变偶然出现的紫红色为开端,“尚红”成为明清瓷色发展的新趋势,其后一发不可收,“至明宣德‘祭红’则为红色之极轨”[26],清代创烧了“豇豆红”“胭脂水”等一百多种红瓷。渐而形成了一个丰富而庞大的赤色瓷系,与正赤色接近的主要有郎窑红、祭红。宫廷定制常明确规定具体釉色以获得理想赤色瓷,“嘉靖二年,令江西烧造瓷器,内鲜红改作深矾红”[27]。又“明熹靖二十六年二月内,江西布政司呈称,鲜红桌器,拘获高匠,重悬赏格,烧造未成。欲照嘉靖九年日坛赤色器皿改烧矾红”[28]。从色相来说,矾红较之鲜红更为沉稳,视觉上与赤色极为相似。这说明了皇室官窑对瓷色体系的专业水准,也反映了“正色”观念对宫廷瓷器色彩的内在引导。五色之黄是帝王之色,对应五方之“中”,明之前瓷上难见。朱明一代的窑工根据低温、含铁铅的黄陶釉呈色稳定的特点,创造性的通过“高温黄釉+低温黄釉”两次烧成的方式,终于获得了理想的正黄瓷色,其色泽鲜亮、似鸡油,滋润娇嫩,俗称“浇黄”(娇黄)。造价斐然的黄瓷工艺颇难把握,特别是二次黄釉在填画、烧制过程中稍有差池,都会直接破坏理想发色。例如清代同治九年六月初七日,督陶官《刘坤一陶务奏折•窑厂工作不良据情量请补造折》中描述:“前次添造大婚礼瓷器,件数既多,填黄尤非素习,彩画事在釉后,颜色易于鲜明,填黄又在彩画之后,花间隙地,均须密填,轻重难期匀称,花色每为黄釉侵盖。加以窑内火逼烟熏,釉轻则露地,釉重则含包,烧造粗糙,颜色晦暗,胥由于此。委属限于技拙,非敢掉以轻心”[29],黄色祭瓷为皇宫专属,即使在开放民间次色瓷器销售的乾隆时期,仍需“分年开造清册”“交送广储司,按册查收”[30],凸显了技艺与观念的双重作用。作者简介:蔡花菲,长沙理工大学设计艺术学院副教授、博士、硕导、副院长,英国考文垂大学访问学者。 研究方向:陶瓷文化与设计理论。

责任编辑:张书鹏

文章来源:中国工艺美术学会理论专委会

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会