赏读 | 根雕创作的“破”与“立”

“ 破” 与“ 立” 是一组对立的哲学概念和美学概念,“破”是前提,“立”是结果。唐代文学家韩愈说:“不塞不流,不止不行。”(《原道》)意指不把另一种东西堵塞阻止住,某种东西就不能流行、发展。“不破不立”是创作的客观规律,既是互相对立的,又是辩证统一的。无“破”不“立”、无“立”不“破”,“破”与“立”二者相辅相成。根雕创作,就是在不断地破与立的实践中向前发展的。

一、破与立的艺术矛盾

破与立其实是创新的另一种表达方式。创新是当代艺术最为流行的口号,更是各行各业都在炒作的概念。只有敢于创新,有所破,有所立,最后才能达到新一轮的成就。创新的关键,在于破、立二字,所以本文重点探索破、立的艺术思考。

艺术创作,是抒发作者个体情志的过程,最忌与人雷同而步人后尘,所以每个有追求的艺术家,都无一例外地想有所创新,创出自己的独特风格。这个时候,“破”就成为创新最关键的一步,怎么破?在传承中破,破到什么程度?如何在突破后找到新的立足点?这种对立的矛盾将伴随在艺术家的所有创作过程中。

八大山人

二、根雕创作中要破什么?立什么?

根雕与其他雕塑艺术最大的不同,在于根雕师面对已经存在某种形态的根材,因形立意,先有形后有意,尽量保持根材已有的大体形态,顺势雕刻,因此,形成了根雕艺术“七分天然、三分人工”的创作原则。

1.破普通造型,立高雅形象

三分人工,是基于七分天然的基础上延伸开来的。根材的自然形态,包括树根的坚硬度、弯曲度、枯朽度、透漏度、抱石与否等,这些天地造化的形态,适合于创作何种题材的艺术形象,需要突破常规思维。比如有的根材像虎、鸡、鱼,一般而言是顺势创作成虎、鸡、鱼相关的作品,取以谐音民俗的吉祥含义,这就是常规思维。如何在这些常见题材上创作出新的意境,就需要突破。

如“虎”形根材,可以朝“伏虎罗汉”的方向创意,老虎已经很威猛了,而现在居然有人把威猛的老虎都降伏了,此罗汉何其了得!其实“伏虎罗汉”形象中的猛虎,已经不再是普通人理解的老虎了,这个猛虎象征人们内心的欲望、烦恼和戾气,它需要被制服,才能达到心灵的平静。伏虎罗汉作品的意义,表达了人们在修行中需要戒除贪欲、无明等烦恼,修正自己不好的观念和行为,最终达到心灵的超脱升华。

“鸡”形根材,鸡一般表达大吉大利(谐音鸡—吉)或家庭温馨的美好意象,其实可以朝“昴日星官”的方向创意。昴日星官是二十八星宿之一,负责“司晨啼晓”,是一种神位,与普通的鸡相差不止一个天宫的距离,定位孰高孰低,一目了然。

“鱼”形根材,多数采用民俗文化中“鱼—余”的谐音,表达年年有余、喜庆有余、鱼水相洽的吉祥意义,也有“鲤跃龙门”的美好创意,这些都是常人能想象到的。如果引用庄子里的故事,表达“子非鱼”的意境:“子非鱼,安知鱼之乐?”“子非我,安知我不知鱼之乐?”那这件根雕作品,立马上升到了哲学的高度,更加耐人寻味。

正如竹根雕艺术家张德和说:“同一块材料,有人看到的是山,有人发现的是人;就算同样觉得材料可以做人物,可能有人看出的是文人,有人却看出适合做仕女,也许其他人觉得可以做高士、圣人,在有些人眼里却成了山村野老;有人在风化腐蚀的树根中发现了沧桑和悲壮之美,更多人则视为垃圾废料将其抛弃。这一方面也反映了境界高低及格局大小的区别,其中就涉及‘眼光’问题。眼光与学养、胆识、气魄、心境有关,是智慧的综合反映。”

思维是造型的前提,常规思维只能创作普通造型,只有创新立意,才能塑造高雅形象。

创新思维需要一种概括整合的能力,法国艺评家H. A. 丹纳说得很好:“艺术品的品质在于把一个对象的基本特征,多少是重要的特征,表现得越占主导地位越好,越明显越好;艺术家为此特别删节那些遮盖特征的东西,挑出那些表明特征的东西,对于特征变质的部分加以修正,对于特征消失的部分都加以改造。”

把握创意形象的某一个突出的特征,予以放大,我们也能给平凡的素材赋予一种全新的含义。

惠安女

2.破随波逐流,立个性风格

同样题材的根雕作品,为什么有的看上去很俗,有的看上去很雅?这是关乎雕者艺术品位的问题。艺术品位一般通过艺术作品的价值来衡量。艺术作品作用于思想意识,那么有助于提高人的心灵、思想境界的作品,其艺术价值自然就高。

根雕创作的高品位,需要突破随波逐流的大众化创作思路,创立自己独特的艺术风格,实现自己创造的根雕技法价值和作品文化价值。

当代中国工艺美术大师林学善先生创作的根雕达摩系列,在达摩的眉、眼、鼻、胡、髭、须、耳等部位重点进行精细的艺术雕琢,刻画了睿智、神秘、内心强大、风吹不动、稳坐静如山的西来梵僧形象,林先生因此被业内人士誉为“达摩善”。他创作的达摩根雕作品达到了一个新的高度,引领了一众根雕人,同时也通过达摩这一禅宗形象弘扬了中国的传统文化。

竹根雕艺术家张德和论及根雕意境,他认为:“低境界的作品总是以形象的相似来取悦观众,卖弄一些手上的技术;而高境界的作品却用情感思想与生活哲理来打动观众。特别是根雕作品,作者往往通过自然根材的形状、结构和纹理特点,把自己的思想、理念巧妙地结合在一起,不但具有独特、自然的天趣美,并且能净化思想、陶冶情操、启迪哲理。这种破译自然、驾驭自然、升华自然的能力与仅凭心灵、不靠雕琢的本领以及作品所体现出来的质朴、自然、隽永、大气的品格,就是艺术家的理想和追求的境界。而这种品格和境界靠的是‘刀外工夫’,即综合素养。说到底,人品即艺品,心高艺自高。”

根雕创作,应从提升艺术品位的角度,突破平俗的浅识,不断提升雕者的人品、技品、艺品,达到一个思想、文化、哲学的高度,才能磨砺出自己的根雕艺术风格,实现根雕的艺术价值。

3.破形意二元之别,立根我合一之道

根雕是一种造型艺术,通常把“我”与“根”理解为对立的二者,是“我”在雕“根”,“根”是我创作的一个对象。这种对于创作主体与客体的认识本来无可厚非,事实也是如此。根雕创作,首先要做的就是“审曲面势”。根有形,我有意,因形立意,以意造型,形意相融,大功告成。

但是艺无止境,根雕创作要达到一个自我突破的高度,就需要超越这种主、客体的定势思维。把“我”融入“根”中,根我合体,我即根,根即我,我思我想,即通过根形根态传达出来。万物有灵,千百年生长的树根,自有一股常人不易觉察的灵气,人是万灵之长,人与根,必定有某种灵灵相通的方法,找到这种方法,就能突破自己的艺术屏障,打开另一片根雕艺术的新天地。我称之为“根我合一”之道。

“根我合一”也可以理解为另一种形式的“天人合一”,树根,是天地造化的自然产物。根的艺术美,是“天人合一”共同创造出来的美,正如根艺家李蒂所言:“有天无人不成艺,有人无天不为宝。”

“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”(《易经·系词上》)根雕创作,就是通过器形的艺术创造,探索一种形而上的艺术之道。

这种道,需要心无旁骛的静、定功夫。这种功夫,用禅宗祖师达摩的说法,是“即心即佛”,心即佛。没有主体、客体之分,根与我,已经融为一体了。

根雕高手雕刻人物形象,会无意识地雕出与自己相似的面相,就是根我合一的一种体现。

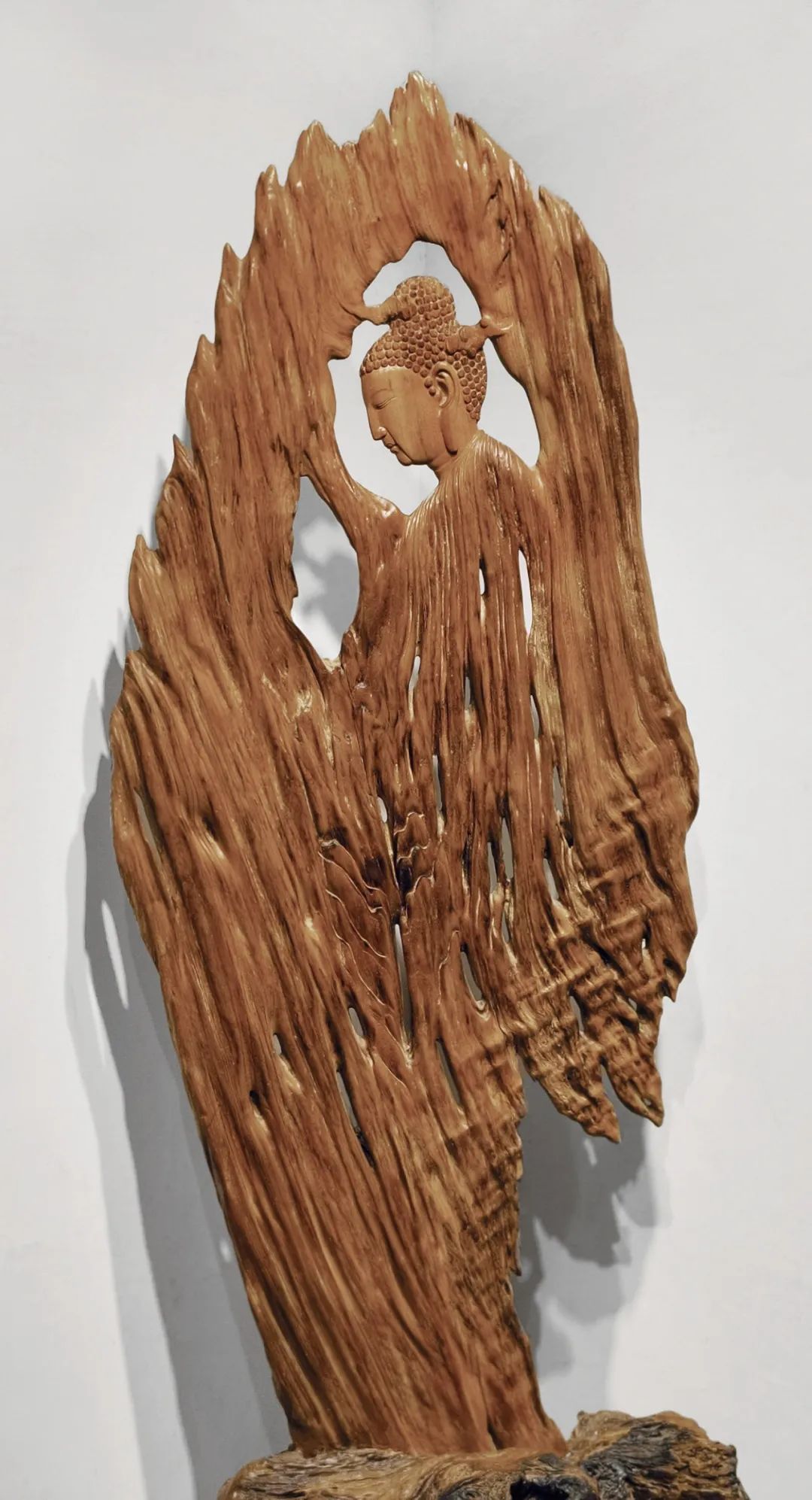

释迦摩尼

三、根雕创作如何实现破与立

根雕创作是一种艺术创作,严格来说,艺术创作主观性很强,基本上是无迹可寻的,如何实现破与立,也是百家争鸣,全在于自己的感悟和实践经验,但是有一些共性的方向,值得参考一下。

1.高屋建瓴

根雕创作也跟高屋建瓴一样,要想突破自身的创作瓶颈,达到一个更高的艺术水平,就需要站在文化、思想、艺术本质甚至哲学的高度,反观当下的根雕创作,会有一种豁然开朗的感觉,之前纠结的一些问题,似乎瞬间都不存在了。例如,当你面对一块毫无特点而且中间空残的根材时,如果能想到著名的心经语句“色即是空、空即是色”,你就会发现,这块残破空漏的根材简直天生就是为你准备用来创作禅意主题根雕的最好材料。

站在高处,可以拓展根雕师的人文视野,提升文化认知的高度,延展同类艺术领域的知识,洞悉人性与社会发展的奥秘,更重要的,是能够看清自己内心的艺术追求和价值体现。

李白与杜甫

2.求异思维

求异思维又称发散思维,类似于跨界思维,是一种创造性思维。天地间没有一块树根是一样的,每一块根都是独一无二的存在。艺术作品更是如此,每一件作品都是世间孤品。根雕创作的创新突破,必须具备求异思维,每一个根雕师都是孤傲的独行者,都希望自己的作品创意不落入前人的窠臼。

“醉根”徐谷青以超巨型根雕和根雕集群横空出世;“根囚”胡月亭以精细的海派风格和孤峰不媚的禅意根雕称名天下;“扁雕”创始人刘小平以“漫雕”“扁雕”和“空雕”的开创性根雕技法,真正做到了化腐朽为神奇;竹根雕艺术家张德和,大胆改变传统的“通体施雕”模式,创新了一套“局部巧雕法”,即根据竹根的自然形状和肌理形象立意,并因势利导地在关键部位作适当的雕刻、修整,使自然美和人工美巧妙地结合于一体,被认为是“竹根雕艺术的大革新”……这些根雕大师们的艺术成就都得益于求异思维的实践。

求异思维的基础是要广泛研究已经存在的作品模式风格,做到知己知彼,不做重复的无用功。

道门

3.量化质变

从量变到质变,是一种普适的规律,根雕创作也不例外。根雕艺术的破与立,是从渐悟到顿悟的过程。渐悟是积累,顿悟是突破。没有足够多的创作实践和广泛学习研究的积累,很难自我进行创新。除非你是天才,可以自信到闭门造车都能独步天下的程度。如果不是天才,那还得遵循量变到质变的创作规律。

就如同烧开水,水温是从较低的温度一度一度地升高,不太可能从30摄氏度突然瞬间就升到100摄氏度的。在升温到99.99摄氏度过程中的每一点提高,都是不可缺少的量化积累。从99.99摄氏度升到100摄氏度的瞬间,是一个顿悟的过程,是积累了之前无数次微小的进步后才发生的质变。

根雕创作,说直白一些,也是一门手艺活,俗话说“拳不离手、曲不离口”,根雕手艺,也是不能离手的。只有经历过无数次的试错、修正,才能内化成属于自己的根雕手艺。

欧阳修笔下的卖油翁为何能把油从一枚铜钱孔中倒入葫芦而铜钱不湿?“无他,惟手熟尔。”根雕亦如是。熟能生巧,巧能生慧,慧而能破,破然后立。如此反复,大师就是这样炼成的。

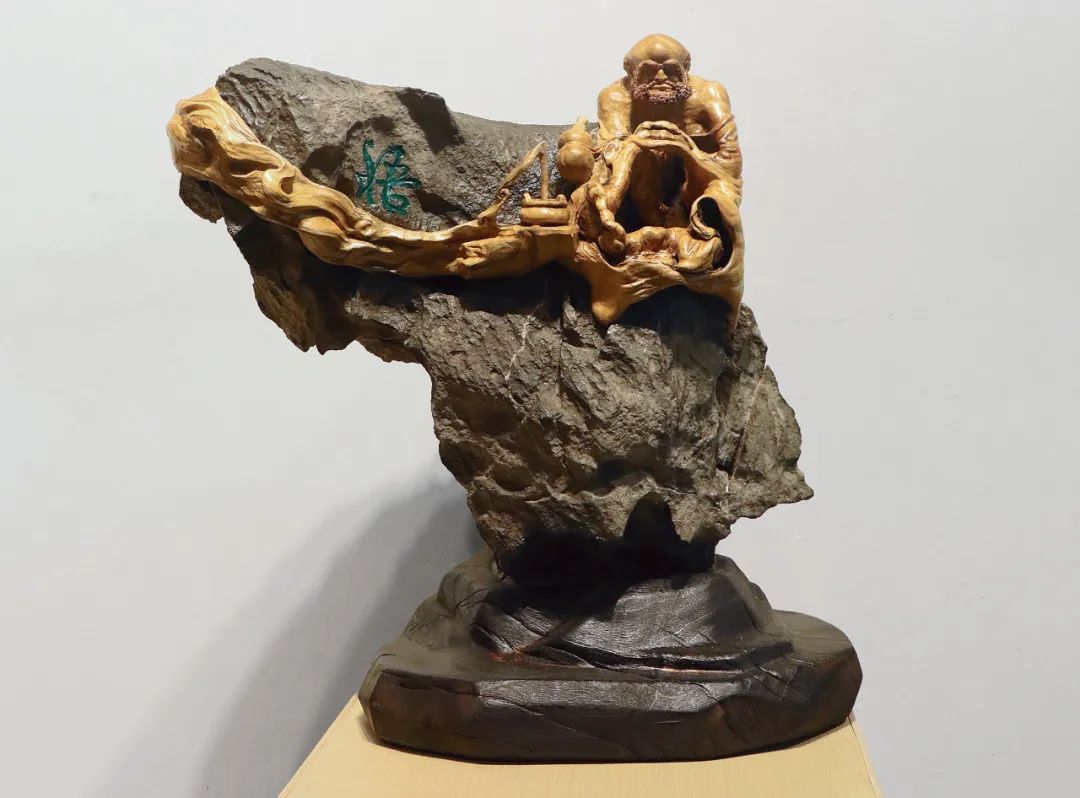

抱石达摩

综上所述,破与立,是根雕创作的开始,也是过程,更是结果。根雕艺术的进步,就是在破与立的交织中促成的。掌握破与立的创作原则,不断精进,终将形成自己的个人风格。在弘扬中国优秀传统文化的时代潮流中,突破与创新,都是一种常态。如今,根雕作品以独特的艺术魅力为世人所喜爱和收藏,生命不息,破立不止,创新不断,应成为根雕人的创作使命之一。

责任编辑:张书鹏