赏读 | 淬薄成脊——俞挺0.5毫米薄胎玉雕的3大行业启示

当指尖触碰的是薄至0.5毫米的玉璧,当普通青玉在他手中幻化为无价珍宝,当玉雕大师拒绝量产、直播拒谈销售——俞挺,这位以薄胎玉雕器皿惊艳世界的中国工艺美术大师,正以其独特的艺术理念,重新定义着这门古老技艺的当代价值。

“不趋同”的极致美学

——追求设计创新,坚持个性风格

玉器皿的器物精神,是中国传统文化的精髓体现,它不仅是实用品或装饰品,更是文化的载体和心灵的映射。俞挺对中国古代器皿文化深有研究,尤其着迷于探索玉器皿在实用性与艺术性之间的边界,经数十年的持续实验与突破,已经形成兼具设计创新与个性风格的艺术范式。

神兽朱雀

神兽白泽

线条细节《青玉薄胎“三兽”尊》作品及细节

在俞挺工作室,最令人惊叹的不是昂贵玉料,而是那份游走于极限边缘的“薄”。他手中的薄胎玉器皿,胎壁稳定在0.5至0.8毫米之间,挑战着玉石物理特性的极限,这绝非炫技,而是他在用青玉料制作薄胎时对色泽与光感的极致掌控。在造型塑造上,他融合传统器型的气韵与现代的审美,赋予作品空灵通透的独特气质;对线条一丝不苟的精准把握,更令其作品呈现出简约而富有张力的美感。他的作品《青玉薄胎大吉祥宝瓶》《青玉薄胎荷塘清趣花插》《青玉薄胎“三兽”尊》等线条刻画流畅而充满韵律,皆为深刻领悟中国传统艺术弧线与器型之美的力作。

“不妥协”的艺术信条

——决不允许自己雷同,也不承诺工期

“慢工出细活”是俞挺信奉的哲理,在追求效率与商业回报的时代,他的创作态度近乎“执拗”。他决不允许自己雷同,将“不自我重复”奉为铁律。即使这意味着拒绝高额订单、损失可观商业利益,甚至为保证作品效果无法向客户承诺具体工期,他也绝不妥协。

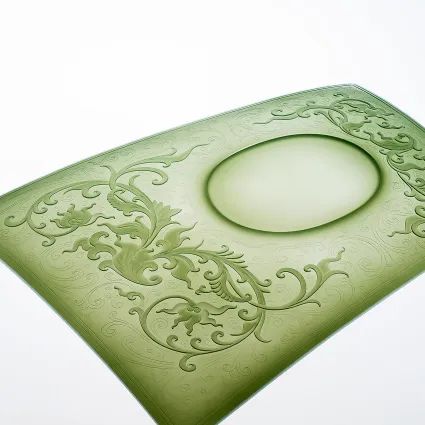

整体造型

花纹细节

花纹细节《和田玉青玉“碟”》作品及细节

曾有藏家看中他的随形玉作,欲求复刻仿品,却遭断然谢绝,他推拒的此类订单难以计数。他也从不做量产直播,在直播间面对“这个多少钱”的追问,回应永远是“我不谈销售”。他选择用质量而非数量说话,用时间和心血打磨每一件作品,以艺术家的定力对抗着市场的浮躁。缘此,他的薄胎绝技迅速在网络中被转化为粉丝流量的密码。

“不普通”的独到眼光

——从来没有所谓的普通料,只看你会不会用

在玉雕行业,青海青玉一度被视为难登大雅之堂的普通材料,色泽深沉、杂质较多,价值远低于和田白玉。然而,俞挺却独具慧眼,看到了它被掩盖的油性、细度、净度、匀度俱佳的潜力。

迎|春|宝|相|花|纹|瓶

2003年,他对青海青玉进行多次尝试后,创作了第一件薄胎玉雕作品,并将青玉薄胎器皿作为往后的主攻方向,陆续完成了《薄胎双耳瓶》《天官双耳炉》《碧玉十件套对碗》《青玉薄胎天禄尊》《青玉薄胎迎春宝相花纹瓶》等。随着他的作品被广泛关注,青玉与薄胎的契合逐渐受到行业内专家的认可,不少擅长做精工细活的玉雕师也积极投入到青玉薄胎玉器的探索领域之中。

正如俞挺以“不普通”的独到眼光深挖普通材料的潜力,大胆挑战常规构思、探索新技法,用作品引领潮流,而非迎合现时需求,这才是激活行业创造力、实现突破性发展的正道路径。

“不彷徨”的艺匠之心

——做艺匠,一要热爱二要多做三要心无旁骛

时代发展敦促我们不断进步,唯有学习各种新知识,创作出融合传统文化的作品才更具内涵、更具时代性。俞挺视传承与创新为工艺美术从业者的天命,他以“向内求、向外看、向前走”的行为哲学,走出独属己身的琢玉之道。

青玉薄胎双瑞瓶

向内求匠心。俞挺多年来积极探寻其他材料器皿制作的奥秘,努力发掘和研究各门类器皿的内涵和艺术特点。广泛涉猎紫砂、铜炉、书法、绘画等,这些跨界探索并非玩票,而是为了反哺玉雕,滋养创作。紫砂的丰富器型启发他做出更好的玉壶,书画线条为玉雕纹饰线条的创作带来更多灵感,使其在婉转流动、虚实相生中承载起更为深邃的意境。

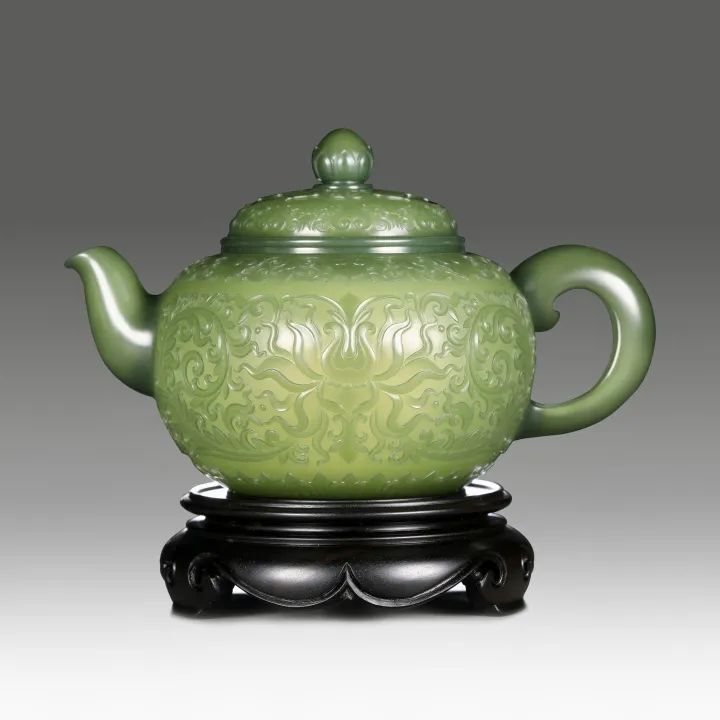

茶壶

茶具

茶具

《青玉薄胎缠枝纹壶》一套

向外传器道。俞挺注重世界性文化元素的融合,他对清代痕都斯坦玉器所涉及的欧洲、中亚传统工艺元素领悟深刻,也多融合于作品创作之中。作为国大师,也承载着向世界传播中国玉石文化的重要使命,2017年他的《青玉薄胎茶壶》被大英博物馆收藏,后因网剧《逃出大英博物馆》爆火,由此以该壶为原型的“中华缠枝纹薄胎玉壶”遂成热门文化符号。

向前立新境。未来,在条件许可的情况下他计划开设博物馆,以器载道,传续千年玉魂。对他而言,做个真正的“艺匠”,不仅需要“热爱、多做、心无旁骛”的本心,更要肩负起守护文脉、启迪未来的重任。

“淬薄成脊”

——俞挺薄胎玉雕带来的3大启示

0.5毫米的薄胎,承载的是千钧文化份量。俞挺的薄胎玉雕,不仅是技艺的巅峰,更是中国当代一个玉雕大师文化自信与担当的生动注脚。他的艺术成就,同样也给我们带来了深刻启示:

给工匠—不趋同、不妥协、追求极致技艺,才是核心竞争力;

给行业—顶尖技艺乘以普通材料,亦能创造极高艺术价值;

给大众—最脆弱的薄胎壁,淬炼着文明的最硬脊梁与至高美学。

责任编辑:张书鹏

文章来源:苏州市玉石雕刻行业协会

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会