欣赏 | 传统工艺美术 璀璨华夏文明——珐琅器

珐琅器是以金属作胎,以石英、长石、硼砂,铅丹等原料按一定比例混合,加入各种呈色的金属氧化物,经焙烧磨研成粉末状彩釉后,根据不同的做法,填嵌或绘画于金属胎的器体上,经焙烧而成为珐琅制品。

珐琅器的种类,可分为掐丝珐琅,画珐琅和錾胎珐琅等几个品种。

掐丝珐琅的制作方法是:在已制成的金属胎上,描绘图案纹样的轮廓线,然后用细而薄的铜丝掐成纹样,粘合在纹样轮廓线上,再在纹样的空白处,填上各种颜色釉,经过多次焙烧,磨光,镀金等工艺后完成,成为金碧辉煌的作品。

画珐琅,俗称“洋瓷”,也叫铜胎画珐琅,以金属铜作胎,然后在其上施薄薄一层白色珐琅釉入窑烧结,使其表面平滑光洁,然后以多种彩釉料在其上绘制图案花纹,入窑焙烧而成。画珐琅产生于清代康熙时期,兴盛于乾隆年间。

錾胎珐琅器,是将金属胎的表面,按照图案设计的要求描绘纹样轮廓线,然后用錾子在纹样轮廓线以外空白处进行雕錾减底,使纹样轮廓线凸起,然后再其下凹处填施珐琅釉,经焙烧、磨光、镀金后完成。

中国的掐丝珐琅工艺在元代从阿拉伯地区传入我国,中国元代后期已有了掐丝珐琅制品,釉料肥厚、釉色纯正。造型和图案风格,既有中国传统的形式特点,又有一定的阿拉伯风格。

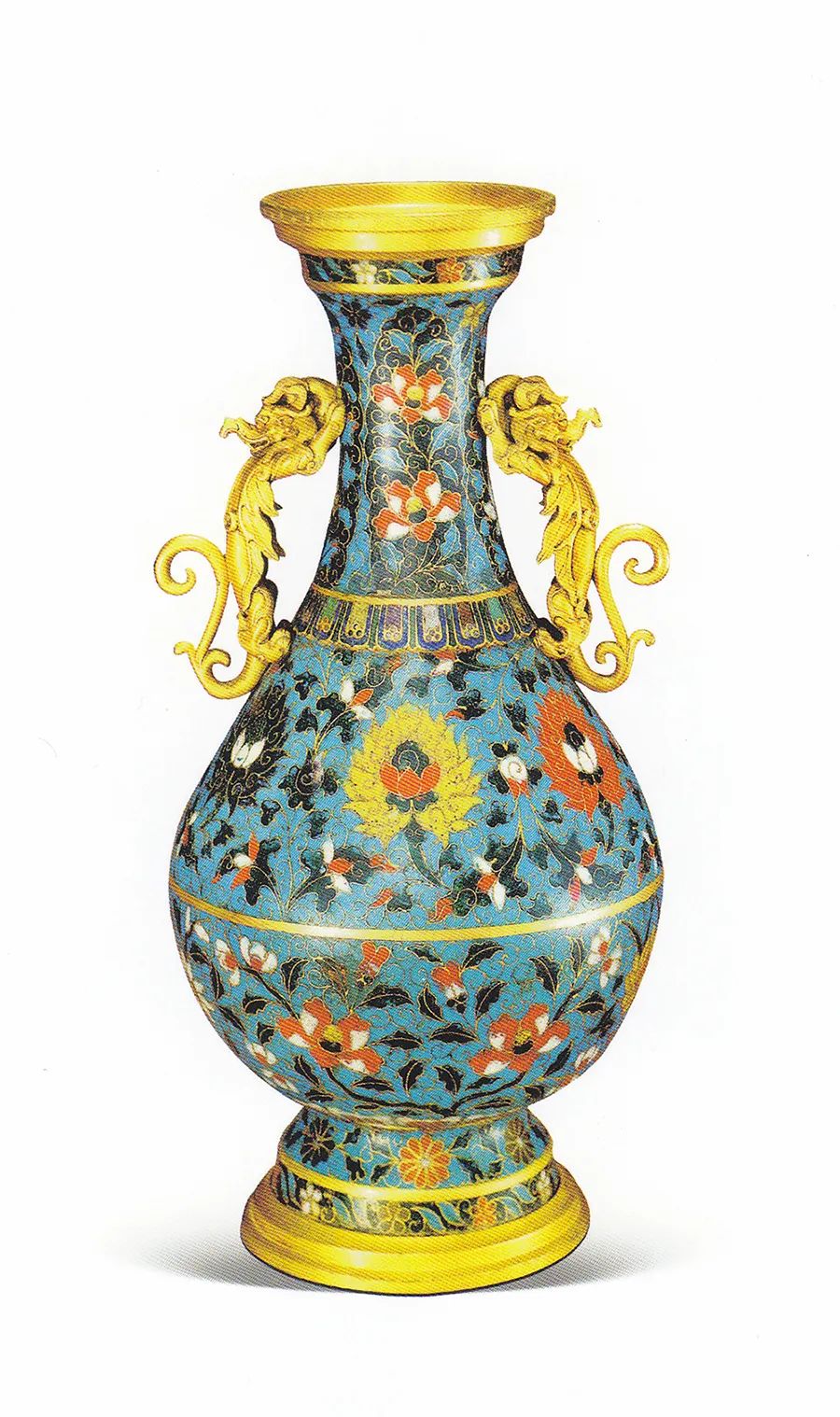

此瓶侈口、细长颈、削肩、圆腹、外撇圈足。颈部两侧嵌镀金双龙耳,龙回首翘尾,神态生动优美。通体施蓝色珐琅釉为底,颈部为绿釉焦叶纹内饰红釉茶花纹,腹部以一道弦纹分上下两部分,上为缠枝莲,下部为茶花。颈和腹部及上口、下足均为元代旧器局部拼接而成。

掐丝珐琅到明代得到空前的发展,早期以宣德时期为代表,其品种主要以日常用品为主,有瓶、罐、碗、杯、盘等,纹饰主要以缠枝莲花纹、云龙纹为主,以浅蓝釉为底色,上用宝石蓝、鸡血红、墨绿、绛紫、娇黄等多种彩釉。宣德时期珐琅器的艺术特点是胎体厚重,掐丝生动活泼,图案典雅。釉色纯正稳重,填釉饱满。明中期以景泰时期为代表,这一时期的掐丝珐琅,存世较多,珐琅彩地釉多以蓝色为主,历史上一直有“景泰蓝”之称,流传至今。明晚期以嘉靖、万历时期的珐琅制品最有特色,掐丝粗犷豪放,略显潦草,早期以大朵缠枝花卉为主的题材明显减少,而以龙凤、海马、瑞兽、八宝和祥云等为主的吉祥长寿的题材明显增多。釉色对比强烈,底色为浅淡釉色,较多配以红、蓝、白、黄、绿五种色釉为图案装饰色。

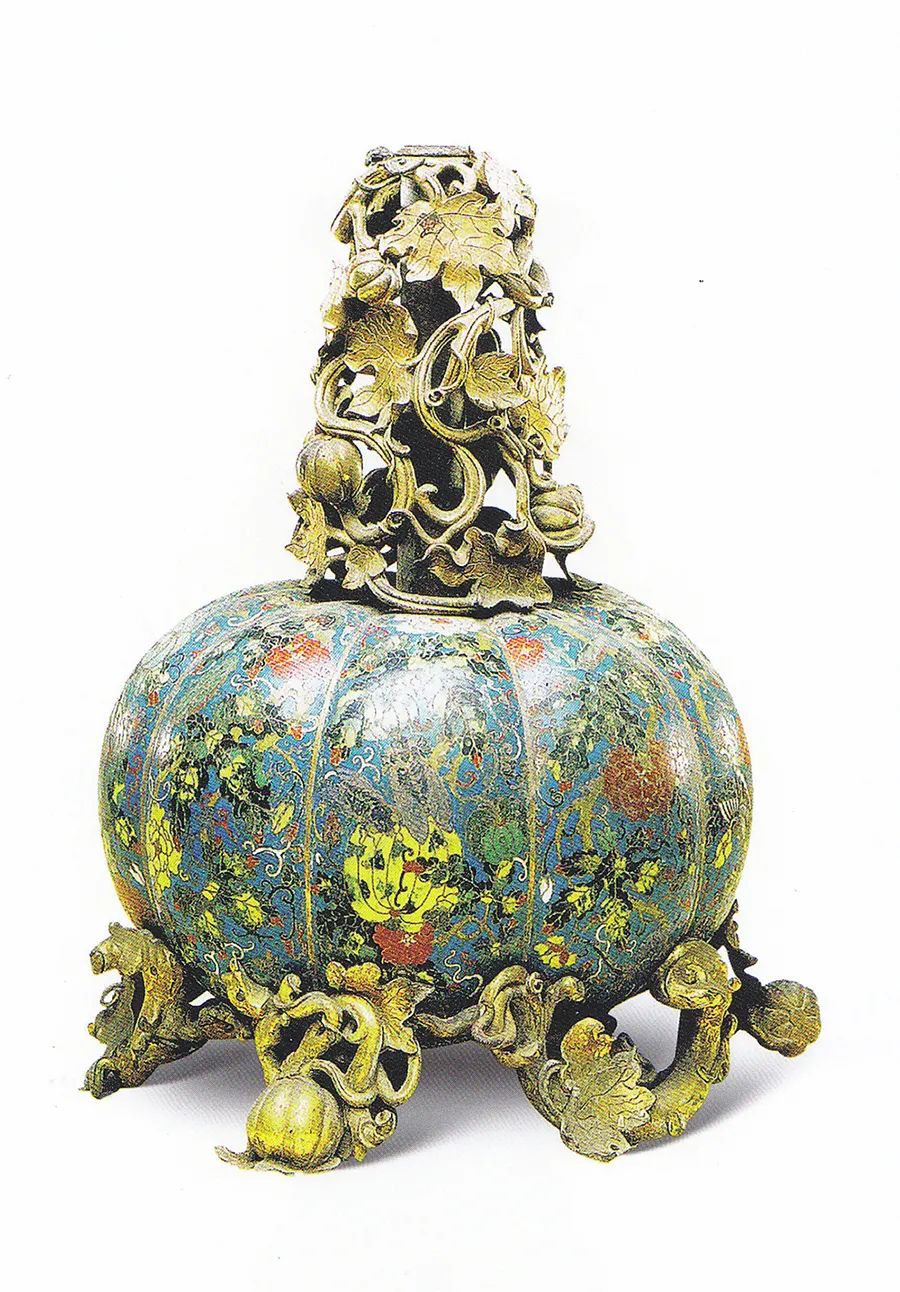

此灯座为九棱瓜形,外形似倭瓜,为扁圆形,上部灯柱以镂雕手法刻划瓜的叶蔓,玲珑剔透。柱内可用来插杆,足部用瓜叶、瓜蔓及小瓜组成,上下呼应,别有新意。中间的瓜式腹部掐出瓜、蝴蝶、蜜蜂、蚂蚱等昆虫纹样。构思巧妙,工艺精湛,造型饱满端庄,釉色丰富,寓意吉祥。

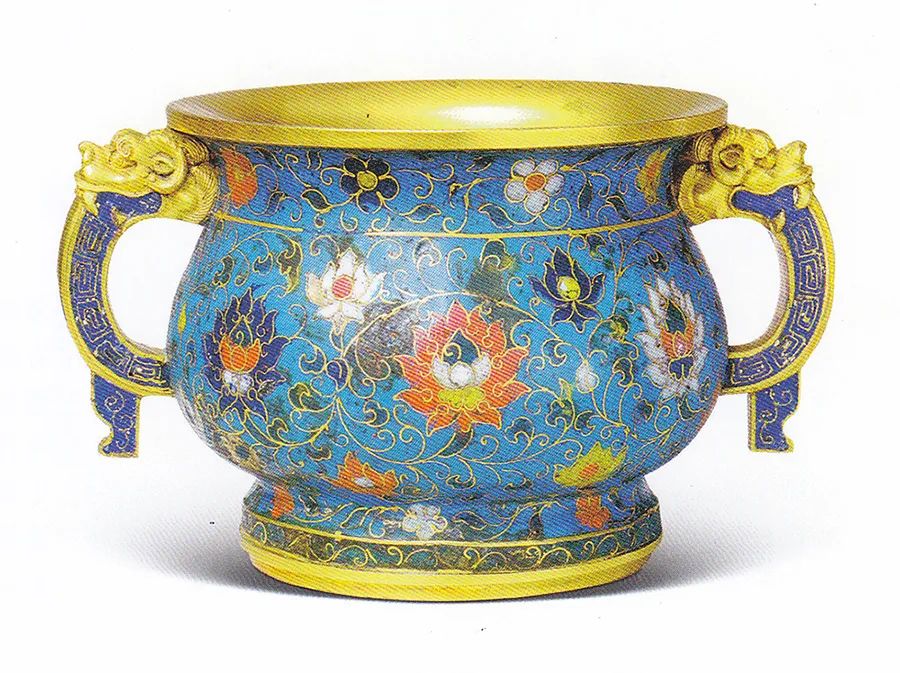

此炉仿古代青铜簋的造型,侈口、圈足,重心在腹部,颈腹部有镀金龙吞鱼双耳,鱼耳填宝蓝色珐琅釉并掐丝回纹装饰。而炉耳则满填天蓝色釉为底,口下及足部饰梅花纹,炉身饰红、白、蓝色缠枝莲花六朵,造型端庄大方,纹饰流畅自如,色釉鲜艳,鎏金厚重。

清代的康熙、雍正、乾隆三朝,是中国历史上著名的“太平盛世”,在这130多年内,清代工艺美术,得到空前的发展。珐琅工艺的生产达到前所未有的高度,形成华丽典雅的艺术风格。

清代早期以康熙朝为代表,在继承明朝的掐丝珐琅基础上得到全面发展。康熙十九年,清政府内廷设立珐琅作。此时期的掐丝珐琅作品,珐琅釉质纯正光洁,填釉饱满,表面平整光滑,成型规整,掐丝细腻,器形以小件器物为主,图案多采用双线勾勒技法。画珐琅生产始于康熙时代,到康熙后期,画珐琅工艺逐渐成熟,品种增多,珐琅釉色更加纯正、细腻,色彩典雅。纹饰以缠枝花卉为主、兼有山水,各类花卉、鸟虫等。

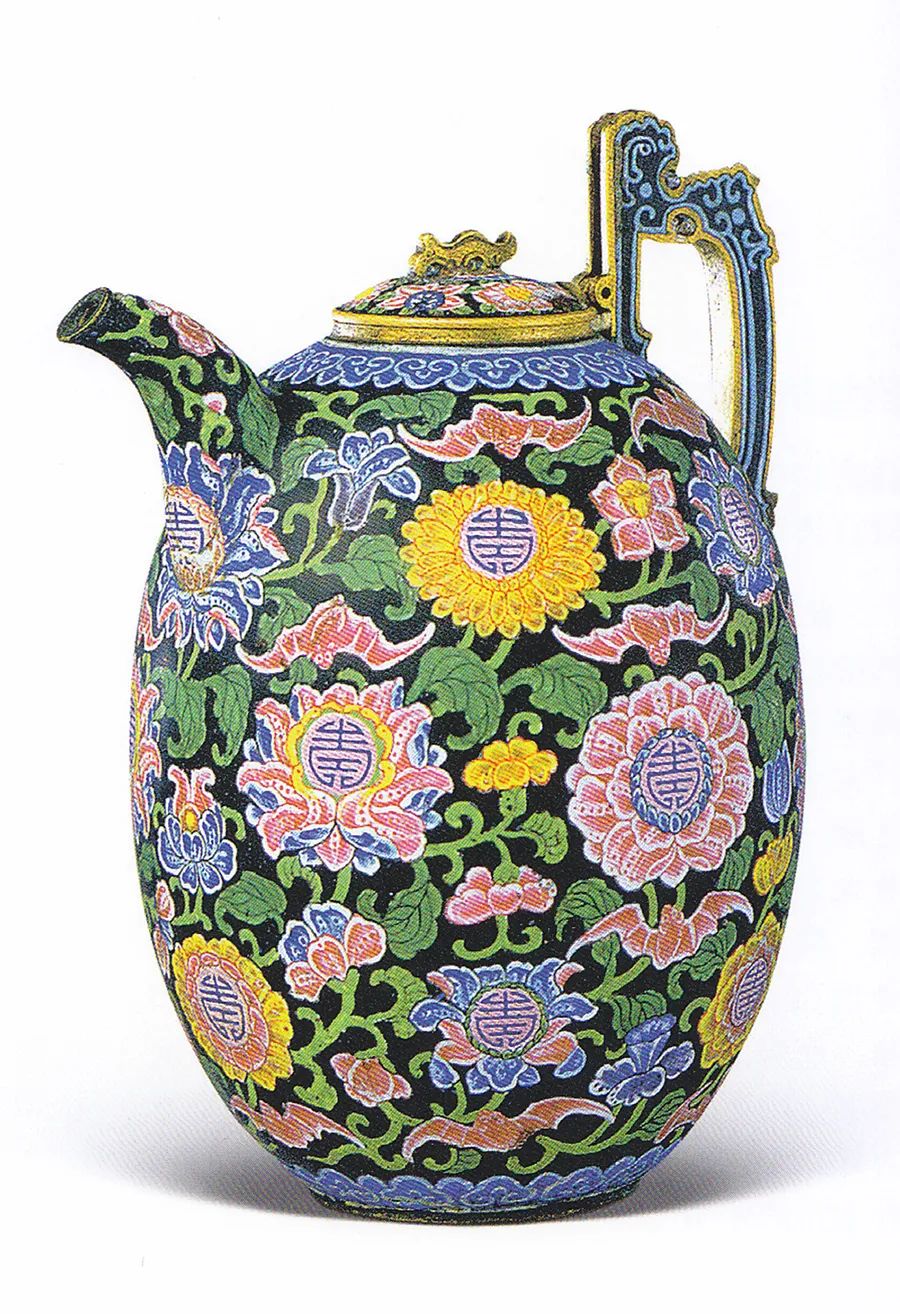

雍正时期掐丝珐琅作品较少,画珐琅在康熙朝的基础上更加成熟,在釉彩上比康熙朝更加丰富,如喜用黑色珐琅做底色衬托花纹图案,效果非常明显,成为雍正朝画珐琅的典型特征。在器形方面,出现了很多造型别致,构思新奇的作品,如桃式洗,卤式壶,八宝法轮等,都是前所未见的,纹饰以花鸟鱼虫为主,画风细腻。

壶为铜胎鎏金,壶身为圆罐形,短流,螭形高柄,盖钮与柄相连。通体施黑色珐琅釉为底,盖顶及壶体绘十八朵缠枝花,每朵花心绘一团“寿”字,花间绘蝙蝠飞翔,寓意福寿。

乾隆时期,珐琅工艺出现了前所未有的繁荣景象,掐丝珐琅生产规格扩大,品种繁多,技术高超,造型新颖,装饰题材和珐琅釉色均达到空前的繁荣地步。器形应用范围扩大,大到家具、佛塔、文房用具,小到鼻烟壶,都用掐丝珐琅工艺制作。制作地点除造办处的珐琅作,还有广州、扬州两地生产。太和殿中的掐丝珐琅鼎式炉,香熏,仙鹤等高大陈设品均为乾隆时期所造。故宫乾隆花园梵华楼,慈宁花园宝相楼内陈列的12座高大的掐丝珐琅塔,每座高238厘米,造型各异,釉色均不相同,图案富于变化,充分体现出乾隆时期掐丝珐琅的精湛技艺,是传世珐琅制品中的珍品。由于乾隆皇帝嗜古、崇古,故出现了大量仿古代青铜造型的掐丝珐琅制品,如仿鼎、尊、彝、觚等,其造型和图案纹样也运用到掐丝珐琅中。乾隆时期珐琅器造型千姿百态,美不胜收。乾隆时期的画珐琅也达到登峰造极的地步,画工精益求精,格调高雅,多以明黄色为底,绘制大量花卉纹,吉祥图案,寓意美好幸福。而广州地区的画珐琅,由于受西方文化的影响,造型上开始烧造大型器物,纹样则出现西洋风景画、人物画,在色釉上出现了渲染的手法,追求立体感和层次感。乾隆时期的錾胎珐琅以广州最流行,錾工精熟,釉色以淡雅取胜。

此造型为回首牛形尊,是清宫造办处珐琅作制造的仿古作品,牛背上驮书函,双圆式筒,通体施墨绿色珐琅釉,錾牛毛,勾云纹饰红釉,牛头部施绿釉,牛身体健壮,四肢有力,双目炯炯有神,造型端庄生动,鎏金厚实华丽。

此尊作一象形,四足直立,站立于一长方形带栏束腰的底座上,大象造型写实生动,象背上有鞍垫,上驮一宝瓶,寓意“太平有象”、“吉祥如意”、“天下太平”之意。鞍前后两面饰云龙纹,宝瓶、鞍、象、底座均饰云纹及缠枝花卉纹,象身填白色珐琅釉,瓶、鞍及座均施彩色珐琅釉。底座四面装饰方格纹,上有几何形的开光图案,内装饰勾莲纹。

此壶以黄金制胎,长颈、削肩,腹下垂,椭圆形圈足。壶盖顶部有红珊瑚宝珠钮,铜鎏金的龙首流和如意形曲柄,通体施蓝色珐琅釉为底,盖、颈、肩、足均以嵌画珐琅片作开光,开光内分别绘仕女、山水、花卉等,开光外为掐丝珐琅勾莲纹,腹部主体纹样作两面花瓣式开光,内绘庭院母子图。此壶用料考究,造型秀美,画工精致,掐丝珐琅和画珐琅两种工艺同时运用在一件器物上,是乾隆时期的创新。

乾隆后期到嘉庆年间,珐琅器的生产开始衰落,遗存数量不多,工艺水平下降,到清末,清代社会已沦为半殖民地、半封建社会,珐琅器的生产先后遭到破坏以至技艺失传。新中国成立后,古老的珐琅工艺得到很大发展,涌现出许多珐琅工艺的新品种,绽放出新的生命力。