专访|吕曦:以设计服务智造强国的责任担当

“我们的设计教育不能再局限于知识的传授与复制,而是需要引导学生基于现实情境与多元经验,通过‘情境响应、问题重构、知识迁移、系统创生、未来推演’来构建立足腹地智慧的自主知识体系,并实现其在复杂社会中的转化与应用。”《设计》:2025届本科和研究生毕业设计展的主题分别为“开放科学”和“开放的六月”,如何体现学院“艺科融合”与“社会服务”的办学理念?在知识民主化浪潮下,这一主题设定如何体现设计学科的社会责任?是否暗含对全球设计趋势(如开源设计、参与式设计)的回应?学院在毕设指导过程中又采取了哪些突破性做法?

吕曦:“开放科学”与“开放的六月”并不用被理解为此届本硕毕业展的主题,它呈现的更多是一种高校的立场、态度和愿景。正如今年毕业展前言所述,自2005年四川美术学院毕业生作品展首次向公众开放,“开放的六月”20年实践以来,从小处说,它是每一位川美学子的毕业盛典,是这座城市的文艺IP;从大处讲,它是中国艺术教育改革的晴雨表,亦是“满足人民日益增长的美好生活需要”的落脚点。“开放科学”在前言里也以联合国教科文组织的定义进行了解读:“一个集各种运动和实践于一体的包容性架构,旨在实现人人皆可公开使用、获取和重复使用多种语言的科学知识,为了科学和社会的利益增进科学合作和信息共享,并向传统科学界以外的社会行为者开放科学知识的创造、评估和传播进程”。

早在1940年四川美术学院建校之初,一批具有现代工业思维的归国工艺美术教育家对实用美术(设计)的社会功能就进行了深入思考,强调“学贵致用”,明确提出要“使学生养成从事工业及生产事业之技能”,使学生深入了解“工艺与国防之关系”。他们将艺术理想与时代需求紧密相连,这些在当时也是极其开放和前瞻的意识与举措,彰显出设计自始就承载着服务国家战略、社会生产与民生生活的功能,可以说是川美设计学院坚持“艺科融合”与“社会服务”的始源。

同时,作为联合国教科文组织认定的西部首个“全球设计之都”, 重庆自身就是一个典型的“开放型城市实验场”:地处中国西部却连接陆海通道,兼具自然生态的腹地特征与工业制造的历史底色,多民族共生、城乡交汇的文化语境长期滋养出这座城市独特的包容性与生长性。在这样的土壤中,四川美术学院发展出具有鲜明辨识度的设计教育体系,其“艺科融合、社会服务”的理念与实践,天然契合重庆的城市战略与区域发展定位。

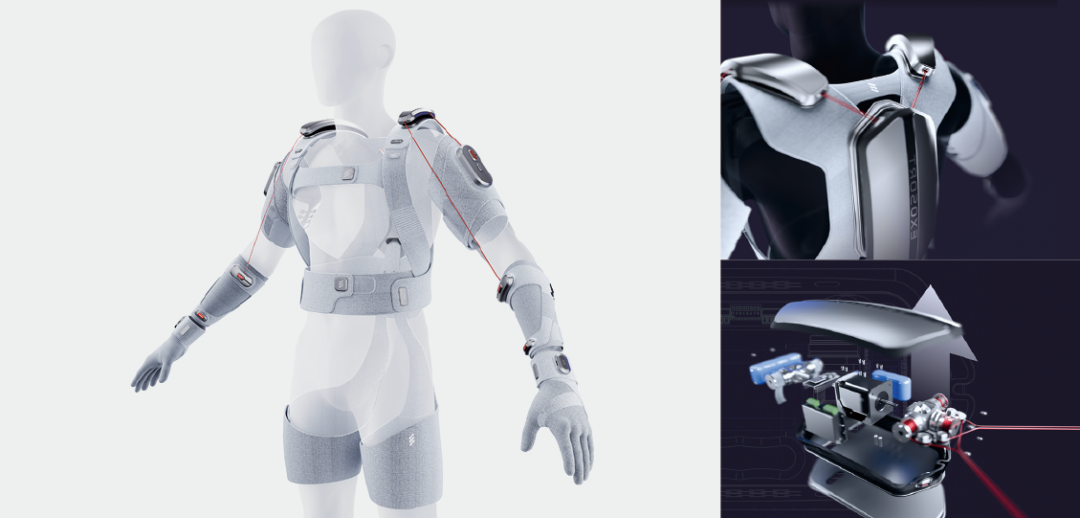

2025届川美毕业设计持续围绕“绿色设计、乡村振兴、文化传承、数智生活、航空航天、新兴产业”六大社会主题,以“开放”作为牵引,全面回应国家战略腹地急需,服务重庆现代制造业集群发展与“全球设计之都”建设,在高端装备设计、乡村绿色设计、智能汽车设计、文化创意设计、AIGC生成艺术等领域展开探索。这种“开放”不仅体现在设计面向的广泛性,以及设计成果的公共推广与传播,更体现为设计对话方式与知识结构的重构。学生们主动走进社区、企业、工厂等社会现场,与专家、用户、农民、工匠、儿童等多元主体协同工作,在“为人民设计”的理念中生发出“与人民共创”的实践路径。他们深入西部城乡践行可持续设计策略;在航天装备设计中注入人文关怀;将非遗资源活化转译为当代生活美学;以智能穿戴设备重塑日常生活范式……这些作品既体现了对西南地域文化的深刻体察,也展现了面向未来的探索勇气,更彰显出以设计服务智造强国的责任担当。

当下,随着各类新兴技术的普及,知识的获取与生产逐步去中心化,知识民主化不仅重塑了教与学方式,也为设计教育提供了更广阔的“自主知识构建”空间。在这一趋势下,我们的设计教育不能再局限于知识的传授与复制,而是需要引导学生基于现实情境与多元经验,通过“情境响应、问题重构、知识迁移、系统创生、未来推演”来构建立足腹地智慧的自主知识体系,并实现其在复杂社会中的转化与应用。唯有如此,设计教育才能真正推动科技与人文协同共生的设计创新图景。

《设计》:2025届本科和研究生毕业设计展的主题分别为“开放科学”和“开放的六月”,如何体现学院“艺科融合”与“社会服务”的办学理念?在知识民主化浪潮下,这一主题设定如何体现设计学科的社会责任?是否暗含对全球设计趋势(如开源设计、参与式设计)的回应?学院在毕设指导过程中又采取了哪些突破性做法?

吕曦:“开放科学”与“开放的六月”并不用被理解为此届本硕毕业展的主题,它呈现的更多是一种高校的立场、态度和愿景。正如今年毕业展前言所述,自2005年四川美术学院毕业生作品展首次向公众开放,“开放的六月”20年实践以来,从小处说,它是每一位川美学子的毕业盛典,是这座城市的文艺IP;从大处讲,它是中国艺术教育改革的晴雨表,亦是“满足人民日益增长的美好生活需要”的落脚点。“开放科学”在前言里也以联合国教科文组织的定义进行了解读:“一个集各种运动和实践于一体的包容性架构,旨在实现人人皆可公开使用、获取和重复使用多种语言的科学知识,为了科学和社会的利益增进科学合作和信息共享,并向传统科学界以外的社会行为者开放科学知识的创造、评估和传播进程”。

早在1940年四川美术学院建校之初,一批具有现代工业思维的归国工艺美术教育家对实用美术(设计)的社会功能就进行了深入思考,强调“学贵致用”,明确提出要“使学生养成从事工业及生产事业之技能”,使学生深入了解“工艺与国防之关系”。他们将艺术理想与时代需求紧密相连,这些在当时也是极其开放和前瞻的意识与举措,彰显出设计自始就承载着服务国家战略、社会生产与民生生活的功能,可以说是川美设计学院坚持“艺科融合”与“社会服务”的始源。

同时,作为联合国教科文组织认定的西部首个“全球设计之都”, 重庆自身就是一个典型的“开放型城市实验场”:地处中国西部却连接陆海通道,兼具自然生态的腹地特征与工业制造的历史底色,多民族共生、城乡交汇的文化语境长期滋养出这座城市独特的包容性与生长性。在这样的土壤中,四川美术学院发展出具有鲜明辨识度的设计教育体系,其“艺科融合、社会服务”的理念与实践,天然契合重庆的城市战略与区域发展定位。

2025届川美毕业设计持续围绕“绿色设计、乡村振兴、文化传承、数智生活、航空航天、新兴产业”六大社会主题,以“开放”作为牵引,全面回应国家战略腹地急需,服务重庆现代制造业集群发展与“全球设计之都”建设,在高端装备设计、乡村绿色设计、智能汽车设计、文化创意设计、AIGC生成艺术等领域展开探索。这种“开放”不仅体现在设计面向的广泛性,以及设计成果的公共推广与传播,更体现为设计对话方式与知识结构的重构。学生们主动走进社区、企业、工厂等社会现场,与专家、用户、农民、工匠、儿童等多元主体协同工作,在“为人民设计”的理念中生发出“与人民共创”的实践路径。他们深入西部城乡践行可持续设计策略;在航天装备设计中注入人文关怀;将非遗资源活化转译为当代生活美学;以智能穿戴设备重塑日常生活范式……这些作品既体现了对西南地域文化的深刻体察,也展现了面向未来的探索勇气,更彰显出以设计服务智造强国的责任担当。

当下,随着各类新兴技术的普及,知识的获取与生产逐步去中心化,知识民主化不仅重塑了教与学方式,也为设计教育提供了更广阔的“自主知识构建”空间。在这一趋势下,我们的设计教育不能再局限于知识的传授与复制,而是需要引导学生基于现实情境与多元经验,通过“情境响应、问题重构、知识迁移、系统创生、未来推演”来构建立足腹地智慧的自主知识体系,并实现其在复杂社会中的转化与应用。唯有如此,设计教育才能真正推动科技与人文协同共生的设计创新图景。

“Synergix System”概念拉力赛车及战备与健康优化舱设计/设计者:周力弘 /指导老师:刘子豪

《设计》:AI工具(如Midjourney、ChatGPT)是否已成为学生创作的重要辅助?它们如何改变设计流程与思维模式?学生是否在作品中主动探讨设计伦理(如数据隐私、算法偏见)?学院如何通过“人类意图强化训练”避免创意同质化?是否设立AI伦理审查机制?面对AI工具普及,学院如何培养学生“不可替代的核心能力”?

吕曦:的确,AI已逐步成为学生创作过程中的重要辅助手段,尤其在灵感启发、概念表达、形态生成与优化、文本对话等方面表现出显著的效率与潜能。不可否认,基于深度学习的生成对抗网络与扩散模型等方法,使AI不仅能够“模仿”已有的形式风格,更能通过大规模语义关联与形式演化“生成”新的设计式样。可以说,AI正重塑传统设计流程——从个体主导的手工创作转向人机协同共创,从经验驱动的探索转向算法启发的生成范式。同时,这一过程也在激发学生对“提示语”“数据集”与“生成逻辑”等的学习与关注,这也将促使他们逐渐从结果表现导向的行为模式里跳出来,转向人机协同对话式系统思维。近两年,我们也确实看到AI泛运用带来的各种问题,例如表现同质化严重、工具依赖性增强、思维惰性加剧,以及关于人工智能生成内容的原创性归属、算法偏见等伦理争议。

针对上述问题,设计学院积极引导学生通过重新审视创作主体、设计动机、文化立场与价值观,强化设计中的人文判断与社会责任意识,促使学生在更高层面思考“设计的意图与目的”。在课题训练中,教师不光是教AI工具,更要有意识地培养学生主动介入AI工作流的能力 ,强化工作流各阶段中的人类经验、认知、决策的主体性意识;另一方面,学院正在探索AI审查机制,例如在毕业设计的中期检查阶段,设立了“人工智能使用说明”环节,明确要求学生说明所使用AI工具的类型、使用方式与具体目的,防止技术滥用或信息误导。

同时,由于设计实践本身的情境复杂性,教师在指导过程中更要注重激发学生的问题意识与跨学科整合能力,引导其在高度技术化的环境中保持主动思考与独立判断,确保学生始终在设计过程中发挥主体性。应该说,尽管AI在多个维度实现了突破,但其仍无法比拟真正意义上的“人类智慧”。AI本质上依赖于海量数据与算法模型,通过模式识别与概率统计进行生成, 而非具备真正的意识、判断与价值抉择 。反观人类智慧根植于长期积累的感知、经验、情感与反思之上,具有不可替代的复杂性与哲思性,尤其在面向现实场域里的情境分析、问题洞察、情感表达、审美判断与文化理解等关键能力上,AI仍难比肩人类。因此,唯有在深度理解生成式AI技术边界的基础上,方知其在创作方面的优劣势,进而实现人机优势互补,强化人类智慧对智能的引导,释放协同创作潜能,达成最优共创效果。

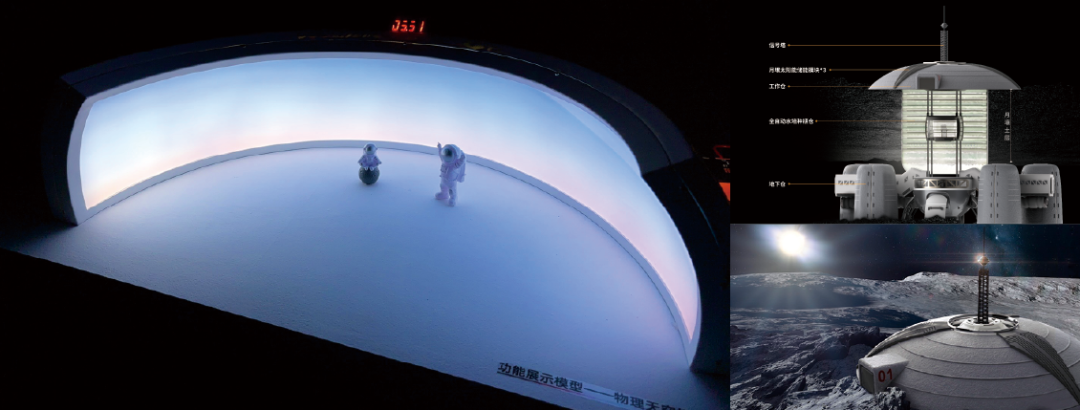

月栖·时序——模块化节律调节月球基地/设计者:林淑杰 /指导老师:胡永攀

《设计》:当“开放”成为设计新常态,学院将如何构建更可持续的共享生态?开放理念是否催生了新的跨专业合作模式?

快递分拣场景下的上肢助力外骨骼设计/设计者:张荣宇/指导老师:蒋金辰

《设计》:本届毕业设计作品有哪些亮点引起您的关注或留下深刻印象?设计青年对社会文化、材料创新、前沿科技、设计伦理等议题的关注在近年呈现怎样的变化趋势?学院如何培养学生从“社会痛点”中提炼设计命题的能力?

吕曦:从整体来看,设计学院2025届毕业设计通过六大社会主题规划,其设计选题到实践过程都体现出青年学子以个体视角回应现实问题的主动意识,也体现出他们对设计价值、社会责任与文化持续性的持续探究与理性思考。

其中校企合作的多个移动出行设计作品,涉及新能源汽车与低空经济两大趋势,展现了前瞻性的城市交通构想,为未来出行生态提供了富有启发性的探索路径。由科研项目培育的月球基地概念设计作品,学生基于对航天员长期隔离环境下心理状态的深入理解,聚焦未来月球长期驻守人员的节律调节问题,构建了模拟地球时序变化的视觉空间,以增强环境的情感关照功能与节律感知,体现出以人为本的设计同理心与人文关怀+硬核科技的深度融合。又如火场救援外骨骼装甲的设计,融合航天服技术,集氧气供给、温控、负重助力与防护于一体。依托AI+5G传感,实现现场感知与预测,有效提升救援效率与安全性,展现了智能消防装备的未来发展方向,具备重要应用价值和推广潜力。

学院在实践教学中特别强调在现实和现场中理解设计命题,通过田野调查、共情式访谈、数据分析、场景模拟、问题洞察、需求挖掘、产品定义、快速原型和测试等方法,在培养学生的同理心过程中帮助学生识别那些常被忽略的真实需求,最终通过设计去实现价值创新和意义构建。我们更关注学生“能否提出一个打动人心的问题”“能否在最广泛的层面实现可持续社会发展”,而不仅仅是完成一个形式完整的设计结果。

“蓝焱卫”火场救援外骨骼装甲设计/设计者:武诗晨/指导老师:胡永攀

《设计》:请用一句话概括本届毕业设计的精神内核。您希望本届毕业生以何种姿态进入行业?他们对“设计”的理解是否呈现出代际差异?您会特别强调哪些开放协作素养?

吕曦,博士,四川美术学院设计学院院长、教授、博士生导师。中国美术家协会平面设计艺委会副主任,中国高等教育学会设计教育专业委员会常务理事,中国服务设计人才与机构评定专家委员会委员,重庆市制造业设计联公会副理事长,重庆市美协设计艺委会副主任兼秘书长,国家级一流专业数字媒体艺术建设点负责人,重庆市交叉学科专业类教学指导委员会委员。

采访:李杰 李叶

受访:吕曦

责任编辑:张书鹏

文章来源:《设计》杂志

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会