推介 | 欧爽:《镇湖——关于苏绣的艺术社会学考察》

《镇湖——关于苏绣的艺术社会学考察》一书,以镇湖苏绣聚集区为研究对象,通过实地调研与文献查阅,用艺术社会学理论研究苏绣生产、传播、消费过程,从历史和社会维度剖析苏绣的发展。作者结合国家宏观政策和当代社会实际,挖掘苏绣历史文化,梳理社会现象,以绣娘个体为核心,观察不同群体的生活;并运用艺术社会学理论研究当代苏绣产区,将艺术学理论与传统工艺相结合,为苏绣工艺产区的当代发展提供理论支撑,同时也拓展艺术社会学理论的中国视野。

本书作者欧爽,女,湖南人,本科、硕士毕业于中央美术学院,博士毕业于清华大学美术学院,获艺术学理论博士学位。现就职于工业和信息化部工业文化发展中心,副研究员,全国科学技术名词审定委员会传统美术名词编写组委员,中国工艺美术学会理论专业委员会委员。长期致力于工艺美术产业与政策研究、设计创新研究等;迄今发表期刊论文二十余篇;2018年至2020年,参与编撰3部《工艺美术产业白皮书》;参与多项行业政策的研究编制工作;主持工信部课题4项,国家艺术基金项目2项;参与教育部、文化部课题多项。

本书由中国工艺美术学会理论专委会副主任兼秘书长、清华大学美术学院艺术史论系主任、教授陈岸瑛作序,中央美术学院教授乔晓光,中国工艺美术学会副理事长、学术委员会主任、理论专委会主任、清华大学人文讲席教授杭间,中国工艺美术学会学术委员会委员、北京服装学院教授陈芳作书评推荐。 一、序——中国工艺美术学会理论专委会副主任兼秘书长、清华大学美术学院艺术史论系主任、教授陈岸瑛

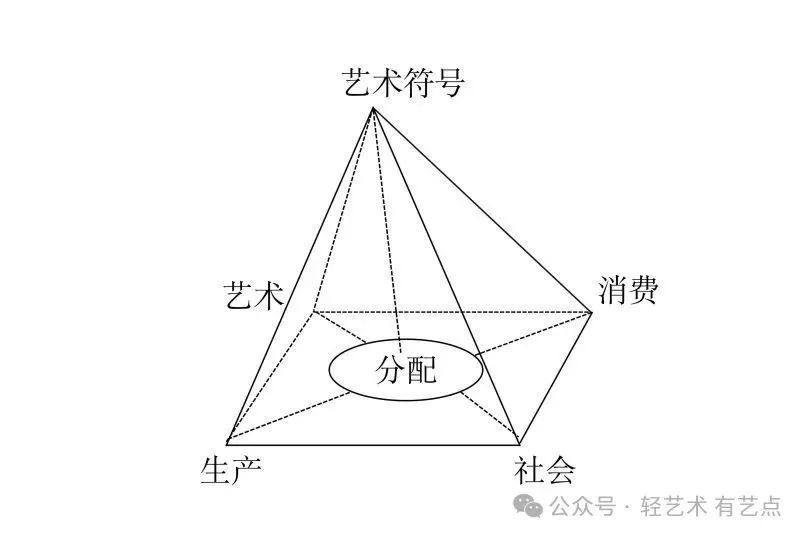

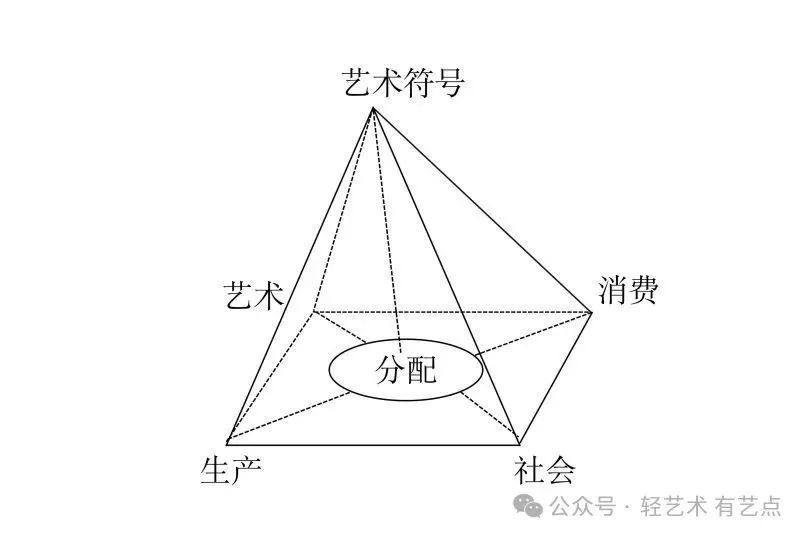

1986年,美国社会学家温迪·格里斯沃尔德(Wendy Griswold)首次在她的《文艺复兴回潮:伦敦剧院中的城市喜剧和复仇悲剧,1576-1980》一书中提出了文化菱形图式(Cultural Diamond),用以分析世界(World)、文化产品(CulturalObject)、艺术家(Artist)和观众(Audience)四者间的关系。在1994年的《变迁世界中的文化与社会》一书中,该图式进一步被修订为由社会世界(Social World)、文化产品(Cultural Object)、生产者(Producer)、接受者(Receiver)构成的菱形。

2003年,英国社会学家维多利亚·亚历山大(Victoria D.Alexander)在其颇受欢迎的教科书《艺术社会学-高雅和流行形式研究》中对文化菱形图式做了重要改进,在创作者(Creator)、消费者(Consumer)、艺术(Art)和社会(Society)之间增加了一个分配者(Distributor)。亚历山大绝非第一个提出分配环节重要性的人,在其之前,美国社会学家霍华德·贝克尔(Howard S.Becker)早在1982年就在《艺术界》一书中对艺术分配环节展开了分析。但亚历山大这个广为人知的修订却使“文化菱形”图式变得更完整了。

从艺术学角度来看,“文化菱形”图式为观察艺术现象提供了一个全景式的视角。以往的艺术理论,一般只从“艺术家-作品-观众”或“作品一世界”这两个维度去考察艺术,存在很大的盲区。在我看来,一个完整的艺术世界,是由生产、分配和接受三个环节构成的,包含了人、物和观念三个层面的关系。这就是我所理解的文化菱形理论,它构成了艺术社会学最基本的视角。

不过,我只是在很朴素的意义上使用“艺术社会学”一词,并未深究社会学与人类学的差异,或许是因为我所在的学科既不属于社会学也不属于人类学,用不着照搬它们全部的工作方法,无论是社会学的定量统计,还是人类学的田野深描。在我看来,如同社会学揭示了社会真实的存在和运转情况一样,艺术社会学也揭示了艺术真实的存在和运转方式。在某种意义上,艺术社会学也可被称为艺术人类学。在我看来,它同时也与思考“什么是艺术”这一终极问题的艺术哲学相关,只不过,它更为开阔、更为细节地揭示了艺术多样化的存在方式。

众所周知,中国的传统手工艺在被纳入非遗保护体系之前,曾隶属于工艺美术产业,并经历过一个工艺美术国营厂、研究所和出口创汇的计划经济时期。以往,景德镇、宜兴、德化这样的手工艺聚集区被习惯性地称为工艺美术产区。现在,我们更愿意将它们称为传统工艺聚集区,甚至是外延更广的艺术聚集区,如在景德镇,手工制瓷产业带动了更大规模的艺术聚集,既包括漆艺、金工、竹编等传统工艺门类,也包括形形色色的当代艺术和设计。

与以美术馆、画廊、拍卖行等专业分配机构为中心的“标准”艺术体制相比,景德镇艺术聚集区既有“标准化”的艺术分配体制,如美术馆、网络交易平台等,也有分配环节模糊或缺失的“非标化”艺术存在状态,如“见人见物见生活”的艺术家村落,消费者与艺术家直接照面的艺术市集,等等。它们的存在需要被细心地观察、挖掘,欧爽博士乐意听从我的建议,花很长时间泡在镇湖,甚至还在绣庄一针一线地学刺绣,在此过程中深入观察地方从业者的一言一行。

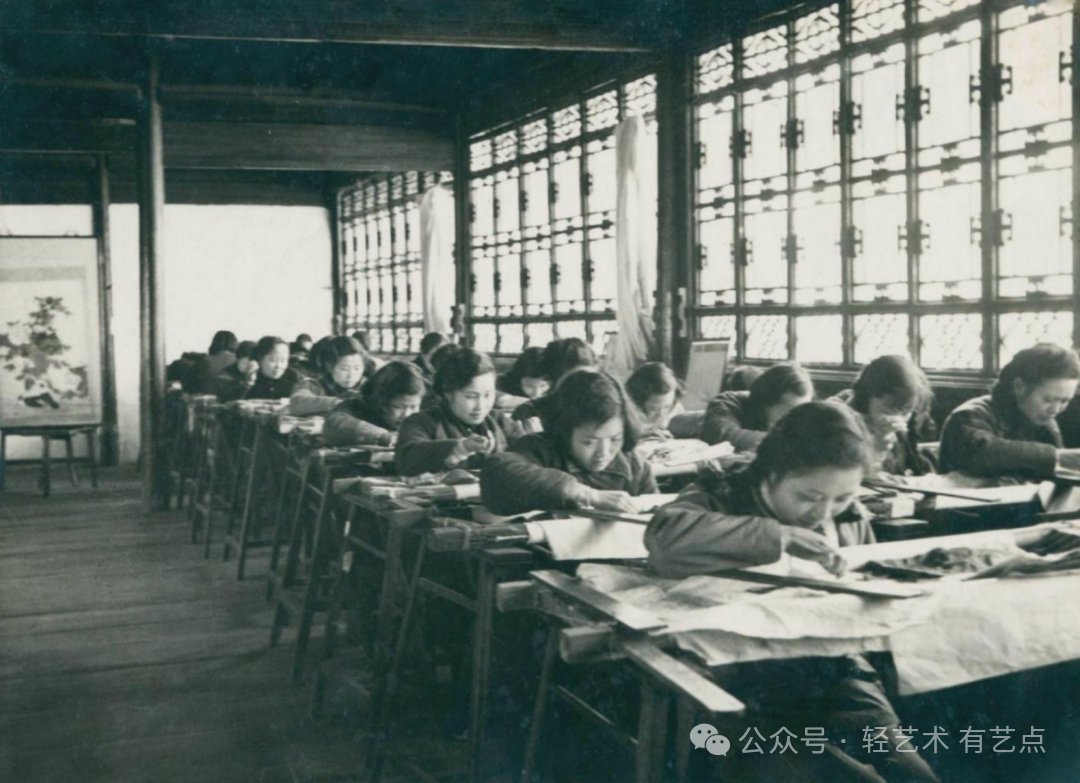

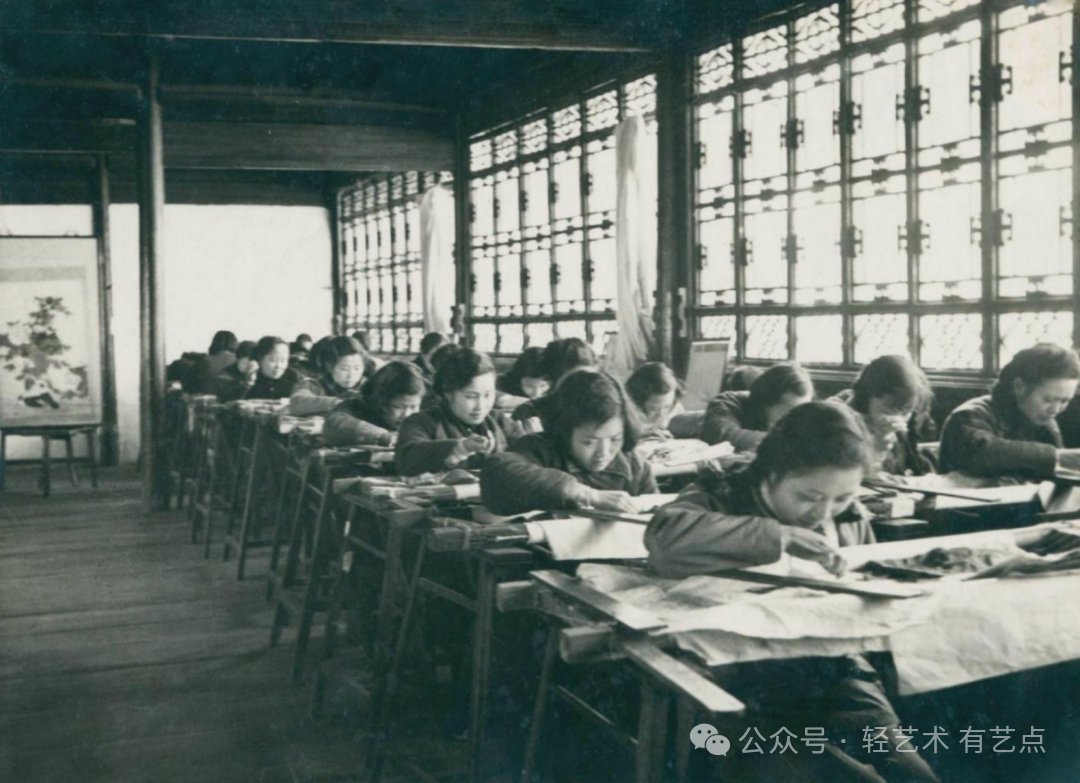

在考察全国传统工艺聚集区的过程中,我注意到不同的聚集区有不同的形成路径。镇湖以女性从业者为主。镇湖绣品街兴起于20世纪90年代中后期。在计划经济时代,作为工艺美术出口创汇大市的苏州,虽然形成了“五厂一所”的刺绣生产格局,却在相当程度上延续了过去的乡村手工副业传统。镇湖、光福等太湖周边的乡镇,靠刺绣站发放的订单,形成了一个庞大的家庭绣娘群体。改革开放以来,这个群体中的佼佼者,向苏州刺绣研究所的“单位人”拜师学艺,锤炼出更为精微的绣画技艺,成长为新一代的苏绣大师,经营起风格各异的工作室和品牌。正是这一代绣娘可歌可泣的创业史,撑起了镇湖一片蔚蓝的天空。

文人诗书画影响下的中国绣画传统,大约可以追溯至宋代。千余年来的绣画史,以今日之镇湖最为繁盛,无论在技艺、观念还是在风格流派的多样性上,都达到了一个前无古人的高度,而做到这一步仅只用了30余年时间。欧爽的研究很好地展现了这代人的奋斗史。

1936年夏,回乡休假的费孝通(1910-2005年)到吴江县庙港乡开弦弓村调研,他的姐姐费达生在那里与乡民共建生丝精制合作社,试图重振苏南的桑蚕业。费孝通随后远渡重洋,到伦敦政治经济学院攻读博士学位。他以开弦弓村的调研报告为基础,撰写了博士学位论文《开弦弓,一个中国农村的经济生活》,并于1939年在英国出版。这本书后来翻译为中文出版,名为《江村经济》,在中外学界产生了重要影响。费孝通26次回“江村”、回吴江县调研,见证了改革开放后乡镇企业在那里崛起的历史,由此总结出“农村包围城市”的中国工业化模式“苏南模式”。最后一次回“江村”,费老已92岁,依然在关心那里的新发展。与“江村”的工业化路径不同,镇湖的发展模式是后工业式的,不过,二者都是农民勤劳创业的结果,是中国式现代化的苏州注脚,足以使“志在富民”的费孝通先生感到欣慰。

欧爽的这篇博士学位论文在她毕业一年后出版。书名是我建议的,名为《镇湖——关于苏绣的艺术社会学考察》。与镇湖的丰富性相比,这本书只是一个开头。未来,期待更多有情怀的学子,带着艺术社会学的眼光,不断来镇湖调研苏绣,见证那里多元的艺术创造力和一代又一代的成长故事。

二、书评推荐——中央美术学院教授乔晓光,中国工艺美术学会副理事长、学术委员会主任、理论专委会主任、清华大学人文讲席教授杭间,中国工艺美术学会学术委员会委员、北京服装学院教授陈芳

欧爽有比较敏感的艺术社会学问题意识,其研究在苏绣的社区成因、社会分工、日常生产模式、朝鲜代工绣、机绣生产、品牌与外销、国家理念影响及市场消费观念变化等诸多方面,进行了比较系统的文化分析。文化遗产时代的镇湖苏绣,正经历着前所未有的社会变革,欧爽抓住了镇湖苏绣的日常性与新现象“涌现”带来的变化,把苏绣艺术的生存状态、发展趋势及问题复杂性梳理了出来。

——中央美术学院教授 乔晓光

苏绣是研究传统工艺当代生产的典型品类。在这样一个极好的角度下,欧爽的研究既有艺术社会学理论的系统逻辑,又有实地探访和基于“绣娘”生活、劳作和绣品传播、市场关系的深入分析。更可贵的是,她还结合了国家层面的宏观政策,将苏绣“样本”置于传统工艺行业与当代艺术生产体制的复杂关系中进行考察,从而得出具有普遍价值的观点,这就使得学术成为一种实践的力量。

——中国工艺美术学会副理事长、学术委员会主任、理论专委会主任、清华大学人文讲席教授杭间

以往对苏绣的研究,多关注历史层面的内容。然而,苏绣的传承与发展,问题需由当代提出。遗憾的是,当代苏绣的研究力作并不多见,欧爽的著作则精准补益了此领域的不足!她的研究锁定镇湖苏绣聚集区,纳入艺术社会学的视角,文化菱形框架理论,对当代苏绣的设计创新、生产环节(含朝鲜代工绣)、消费类型和传播渠道等因素进行深入分析,为手工艺的当代传承、工匠知识、乡村振兴等诸多领域提供了新的研究范式。

——中国工艺美术学会学术委员会委员、北京服装学院教授陈芳

责任编辑:张书鹏

文章来源:轻艺术有艺点

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会

一、序——中国工艺美术学会理论专委会副主任兼秘书长、清华大学美术学院艺术史论系主任、教授陈岸瑛

1986年,美国社会学家温迪·格里斯沃尔德(Wendy Griswold)首次在她的《文艺复兴回潮:伦敦剧院中的城市喜剧和复仇悲剧,1576-1980》一书中提出了文化菱形图式(Cultural Diamond),用以分析世界(World)、文化产品(CulturalObject)、艺术家(Artist)和观众(Audience)四者间的关系。在1994年的《变迁世界中的文化与社会》一书中,该图式进一步被修订为由社会世界(Social World)、文化产品(Cultural Object)、生产者(Producer)、接受者(Receiver)构成的菱形。

2003年,英国社会学家维多利亚·亚历山大(Victoria D.Alexander)在其颇受欢迎的教科书《艺术社会学-高雅和流行形式研究》中对文化菱形图式做了重要改进,在创作者(Creator)、消费者(Consumer)、艺术(Art)和社会(Society)之间增加了一个分配者(Distributor)。亚历山大绝非第一个提出分配环节重要性的人,在其之前,美国社会学家霍华德·贝克尔(Howard S.Becker)早在1982年就在《艺术界》一书中对艺术分配环节展开了分析。但亚历山大这个广为人知的修订却使“文化菱形”图式变得更完整了。

从艺术学角度来看,“文化菱形”图式为观察艺术现象提供了一个全景式的视角。以往的艺术理论,一般只从“艺术家-作品-观众”或“作品一世界”这两个维度去考察艺术,存在很大的盲区。在我看来,一个完整的艺术世界,是由生产、分配和接受三个环节构成的,包含了人、物和观念三个层面的关系。这就是我所理解的文化菱形理论,它构成了艺术社会学最基本的视角。

不过,我只是在很朴素的意义上使用“艺术社会学”一词,并未深究社会学与人类学的差异,或许是因为我所在的学科既不属于社会学也不属于人类学,用不着照搬它们全部的工作方法,无论是社会学的定量统计,还是人类学的田野深描。在我看来,如同社会学揭示了社会真实的存在和运转情况一样,艺术社会学也揭示了艺术真实的存在和运转方式。在某种意义上,艺术社会学也可被称为艺术人类学。在我看来,它同时也与思考“什么是艺术”这一终极问题的艺术哲学相关,只不过,它更为开阔、更为细节地揭示了艺术多样化的存在方式。

众所周知,中国的传统手工艺在被纳入非遗保护体系之前,曾隶属于工艺美术产业,并经历过一个工艺美术国营厂、研究所和出口创汇的计划经济时期。以往,景德镇、宜兴、德化这样的手工艺聚集区被习惯性地称为工艺美术产区。现在,我们更愿意将它们称为传统工艺聚集区,甚至是外延更广的艺术聚集区,如在景德镇,手工制瓷产业带动了更大规模的艺术聚集,既包括漆艺、金工、竹编等传统工艺门类,也包括形形色色的当代艺术和设计。

与以美术馆、画廊、拍卖行等专业分配机构为中心的“标准”艺术体制相比,景德镇艺术聚集区既有“标准化”的艺术分配体制,如美术馆、网络交易平台等,也有分配环节模糊或缺失的“非标化”艺术存在状态,如“见人见物见生活”的艺术家村落,消费者与艺术家直接照面的艺术市集,等等。它们的存在需要被细心地观察、挖掘,欧爽博士乐意听从我的建议,花很长时间泡在镇湖,甚至还在绣庄一针一线地学刺绣,在此过程中深入观察地方从业者的一言一行。

在考察全国传统工艺聚集区的过程中,我注意到不同的聚集区有不同的形成路径。镇湖以女性从业者为主。镇湖绣品街兴起于20世纪90年代中后期。在计划经济时代,作为工艺美术出口创汇大市的苏州,虽然形成了“五厂一所”的刺绣生产格局,却在相当程度上延续了过去的乡村手工副业传统。镇湖、光福等太湖周边的乡镇,靠刺绣站发放的订单,形成了一个庞大的家庭绣娘群体。改革开放以来,这个群体中的佼佼者,向苏州刺绣研究所的“单位人”拜师学艺,锤炼出更为精微的绣画技艺,成长为新一代的苏绣大师,经营起风格各异的工作室和品牌。正是这一代绣娘可歌可泣的创业史,撑起了镇湖一片蔚蓝的天空。

文人诗书画影响下的中国绣画传统,大约可以追溯至宋代。千余年来的绣画史,以今日之镇湖最为繁盛,无论在技艺、观念还是在风格流派的多样性上,都达到了一个前无古人的高度,而做到这一步仅只用了30余年时间。欧爽的研究很好地展现了这代人的奋斗史。

1936年夏,回乡休假的费孝通(1910-2005年)到吴江县庙港乡开弦弓村调研,他的姐姐费达生在那里与乡民共建生丝精制合作社,试图重振苏南的桑蚕业。费孝通随后远渡重洋,到伦敦政治经济学院攻读博士学位。他以开弦弓村的调研报告为基础,撰写了博士学位论文《开弦弓,一个中国农村的经济生活》,并于1939年在英国出版。这本书后来翻译为中文出版,名为《江村经济》,在中外学界产生了重要影响。费孝通26次回“江村”、回吴江县调研,见证了改革开放后乡镇企业在那里崛起的历史,由此总结出“农村包围城市”的中国工业化模式“苏南模式”。最后一次回“江村”,费老已92岁,依然在关心那里的新发展。与“江村”的工业化路径不同,镇湖的发展模式是后工业式的,不过,二者都是农民勤劳创业的结果,是中国式现代化的苏州注脚,足以使“志在富民”的费孝通先生感到欣慰。

欧爽的这篇博士学位论文在她毕业一年后出版。书名是我建议的,名为《镇湖——关于苏绣的艺术社会学考察》。与镇湖的丰富性相比,这本书只是一个开头。未来,期待更多有情怀的学子,带着艺术社会学的眼光,不断来镇湖调研苏绣,见证那里多元的艺术创造力和一代又一代的成长故事。

二、书评推荐——中央美术学院教授乔晓光,中国工艺美术学会副理事长、学术委员会主任、理论专委会主任、清华大学人文讲席教授杭间,中国工艺美术学会学术委员会委员、北京服装学院教授陈芳

欧爽有比较敏感的艺术社会学问题意识,其研究在苏绣的社区成因、社会分工、日常生产模式、朝鲜代工绣、机绣生产、品牌与外销、国家理念影响及市场消费观念变化等诸多方面,进行了比较系统的文化分析。文化遗产时代的镇湖苏绣,正经历着前所未有的社会变革,欧爽抓住了镇湖苏绣的日常性与新现象“涌现”带来的变化,把苏绣艺术的生存状态、发展趋势及问题复杂性梳理了出来。

——中央美术学院教授 乔晓光

苏绣是研究传统工艺当代生产的典型品类。在这样一个极好的角度下,欧爽的研究既有艺术社会学理论的系统逻辑,又有实地探访和基于“绣娘”生活、劳作和绣品传播、市场关系的深入分析。更可贵的是,她还结合了国家层面的宏观政策,将苏绣“样本”置于传统工艺行业与当代艺术生产体制的复杂关系中进行考察,从而得出具有普遍价值的观点,这就使得学术成为一种实践的力量。

——中国工艺美术学会副理事长、学术委员会主任、理论专委会主任、清华大学人文讲席教授杭间

以往对苏绣的研究,多关注历史层面的内容。然而,苏绣的传承与发展,问题需由当代提出。遗憾的是,当代苏绣的研究力作并不多见,欧爽的著作则精准补益了此领域的不足!她的研究锁定镇湖苏绣聚集区,纳入艺术社会学的视角,文化菱形框架理论,对当代苏绣的设计创新、生产环节(含朝鲜代工绣)、消费类型和传播渠道等因素进行深入分析,为手工艺的当代传承、工匠知识、乡村振兴等诸多领域提供了新的研究范式。

——中国工艺美术学会学术委员会委员、北京服装学院教授陈芳

责任编辑:张书鹏

文章来源:轻艺术有艺点

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会