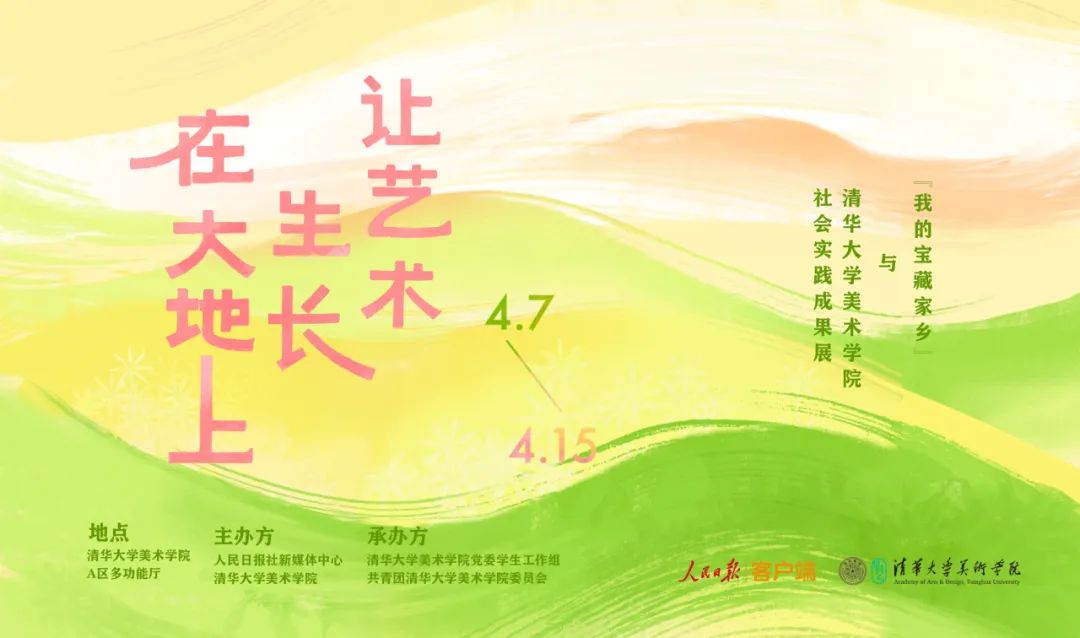

活动 | “我的宝藏家乡”与清华大学美术学院社会实践成果展开幕

2025年4月7日,由人民日报社新媒体中心、清华大学美术学院主办,清华大学美术学院党委学生工作组、共青团清华大学美术学院委员会承办的展览“让艺术生长在大地上——‘我的宝藏家乡’与清华大学美术学院社会实践成果展”在清华大学美术学院A区多功能厅开幕。

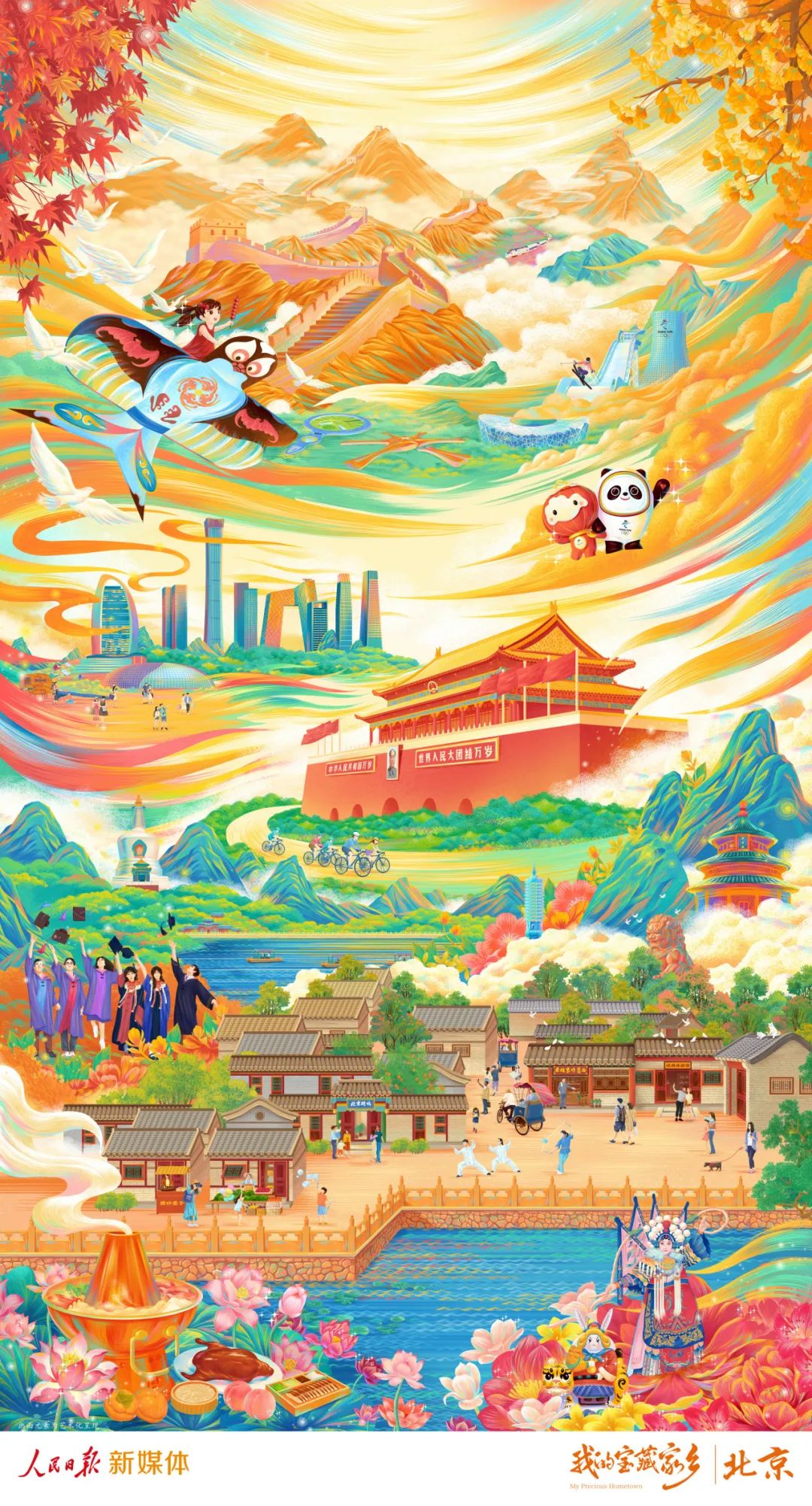

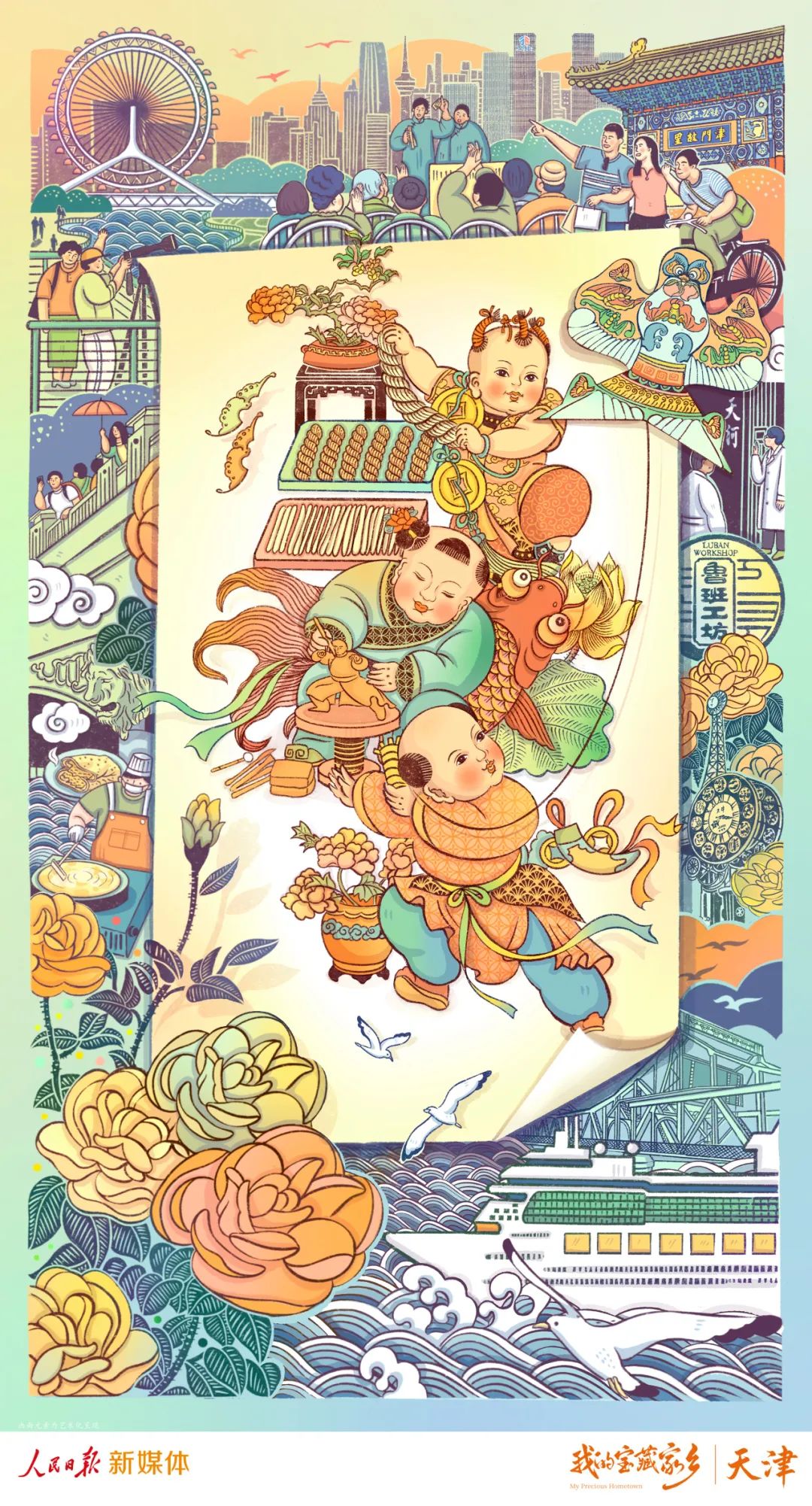

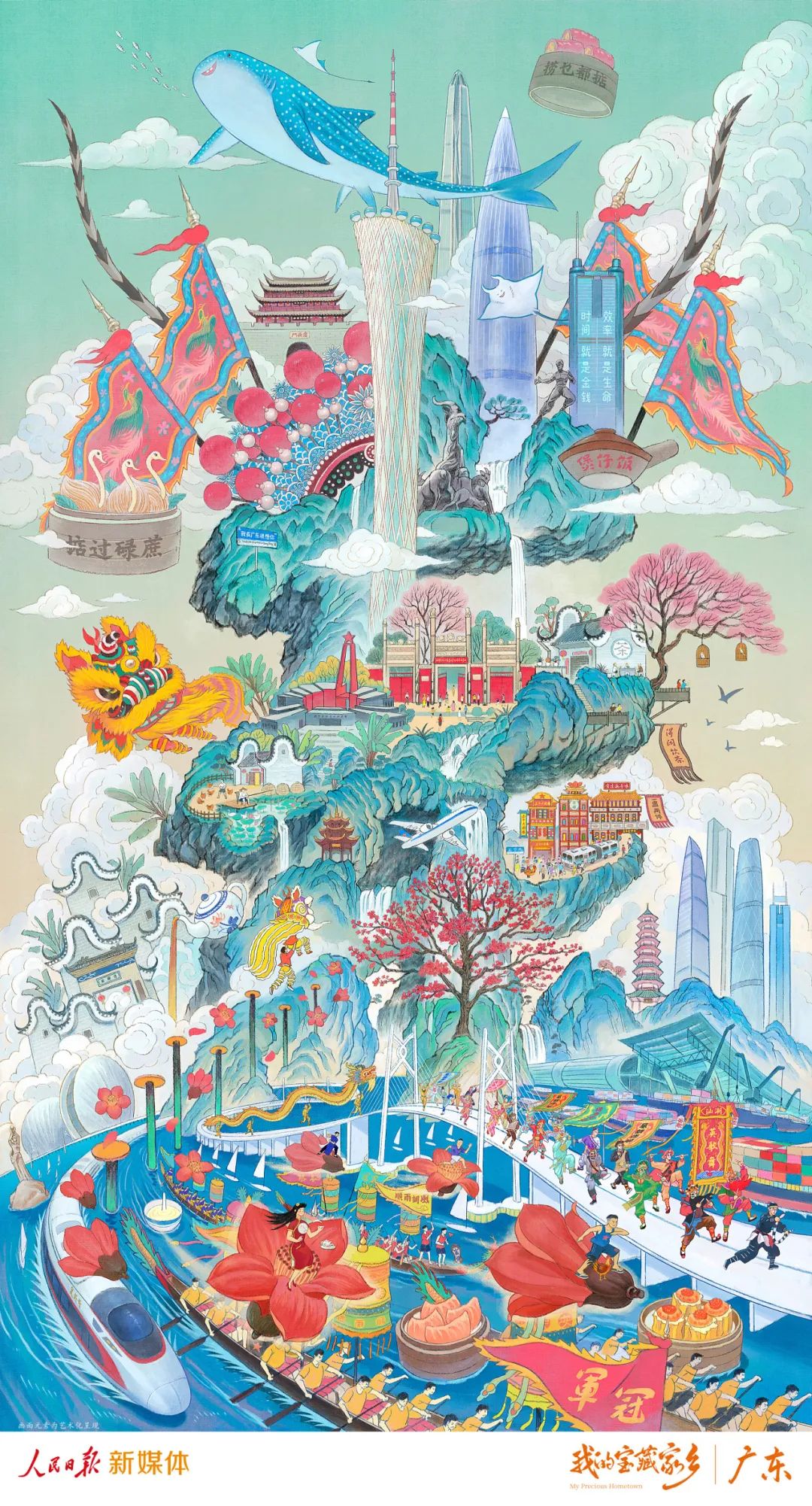

本次展览通过绘画、设计、影像等多种形式,讲述华夏大地的民俗瑰宝与宝藏家乡的时代新象,是清华美院师生以社会实践为纽带,以艺术助力地方的成果展示;也体现了艺术创作者以艺术回馈家乡、回应时代的使命担当。

清华大学美术学院党委书记覃川、人民日报社新媒体中心副主任张意轩在开幕式上致辞。中国工艺美术学会副理事长、教育专委会主任、清华大学美术学院院长马赛,中国工艺美术学会玻璃艺术专委会秘书长、清华大学党委学生部副部长张翀,人民日报社文艺部部务委员、美术编辑室主编徐红梅,人民日报社新媒体中心全媒体内容制作室主编宋嵩,清华大学美术学院党委学生工作组组长张红娟、研究生工作组组长丁荭、各职能部门负责人,以及清华美院实践支队学生代表等出席了开幕式。开幕式由清华大学美术学院团委辅导员方正主持。

开幕式

展览开幕式在清华大学学生艺术团民乐队带来的快闪表演中开启。余佳煦、施程予、梁宇征三位同学用悠扬的旋律诠释对宝藏家乡的热爱。

余佳煦、施程予、梁宇征在展厅中表演《我的祖国》

覃川在开幕致辞中指出,本次展览是清华美院学子以艺术回应时代命题的生动答卷,也是探索“五育并举”育人模式的阶段性成果展示。展览以“让艺术生长在大地上”为主题,集中呈现了清华美院学生实践支队在乡村振兴、非遗活化、美育支教等领域的创新成果。这场展览不仅是实践成果的展示,更是清华美院思政教育与专业教育深度融合的缩影,通过多种方式培育“时代答卷人”。

覃川致辞

张意轩在致辞中表示,这场展览“是一行行画在大地上、写在市井里、刻在生活中的流动诗行,氤氲着来自祖国各地的烟火气,也承载着每个人内心深处的记忆与乡愁”。她介绍,人民日报社新媒体中心不断尝试将各种艺术形式、美学手法融入新媒体产品制作和传播中去。本次展览展出的“我的宝藏家乡”系列作品就是成果之一,展现出了美术与传播双向赋能的广阔前景。

张意轩致辞 开幕式上,马赛为在学生社会实践中发挥优秀指导作用的“双肩挑”政治辅导员朱滢、黎科颁奖。入选本次展览的14支学生实践支队代表也获颁参展证书。

马赛为朱滢、黎科颁奖

实践支队代表获颁参展证书

清华美院视觉传达系2023级本科生叶威麟作为优秀实践支队代表发言,分享实践故事与感悟。叶威麟分享了他从初入大学时对美育的迷茫,到一次次于实践中探寻真知的过程与感悟。他曾多次参与社会实践,从美育支教到非遗调研,他与队员们一同创新美育课程,探访非遗。2025年寒假,在漳州的短短十天里,清华美院实践支队解码木版年画的符号,感受布袋木偶戏的魅力,体会非遗美食的韵味。他们用设计将非遗转化为文创,用新媒体讲述非遗故事,用论文探索非遗未来发展方向。对于“美育实践的意义是什么”这一问题,叶威麟在实践中得出答案——“培养乡土与家国情怀”。

叶威麟同学发言

开幕式现场

艺术的价值在于倾听人民心声,青春的答案在于回应时代召唤。希望本次展览能激发更多对于艺术的思考与共鸣。期待未来,艺术之花能在更广阔的天地绽放,青年学子以笔为媒,让更多人领略到艺术的魅力与力量,创作出更多兼具深度与温度的作品。

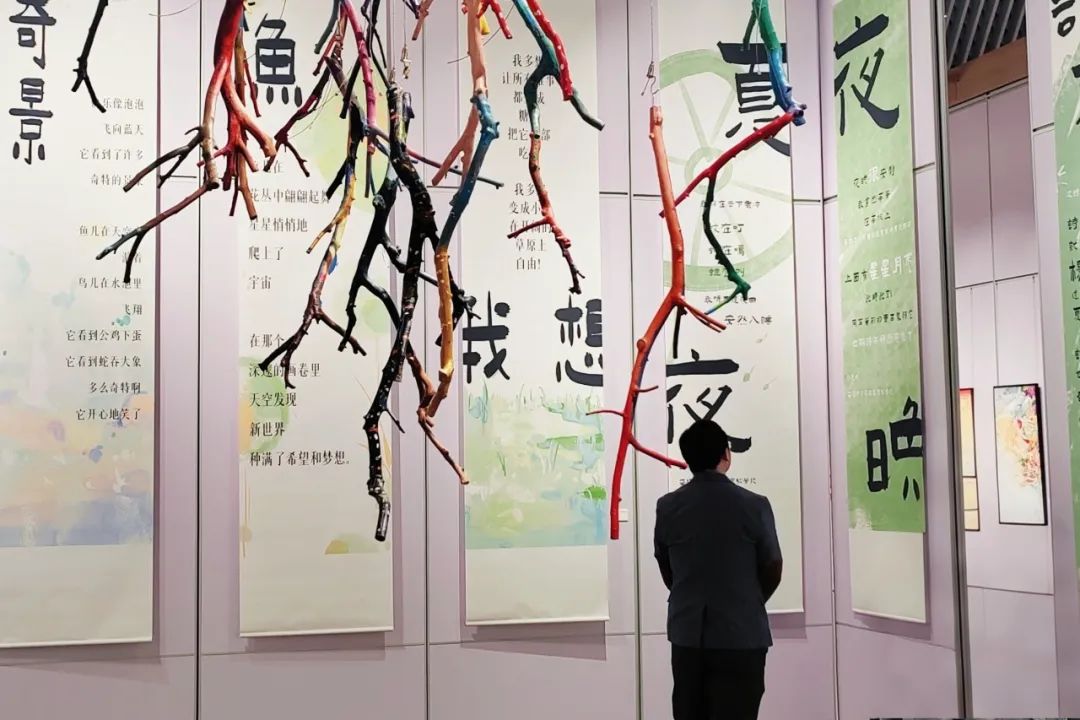

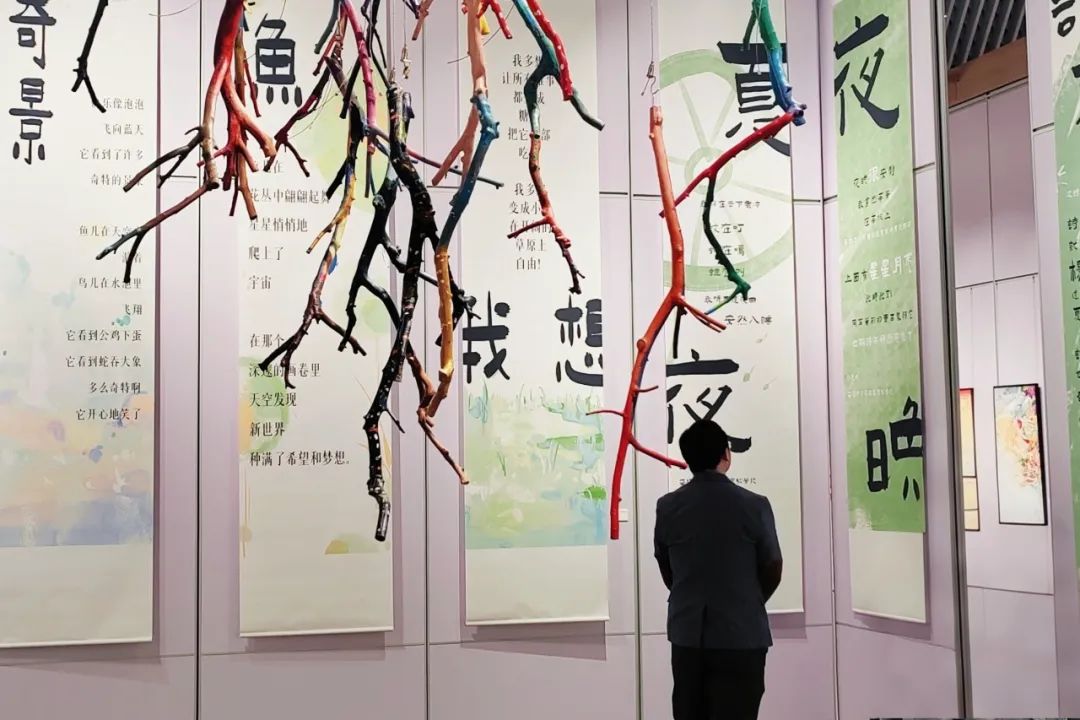

展览现场

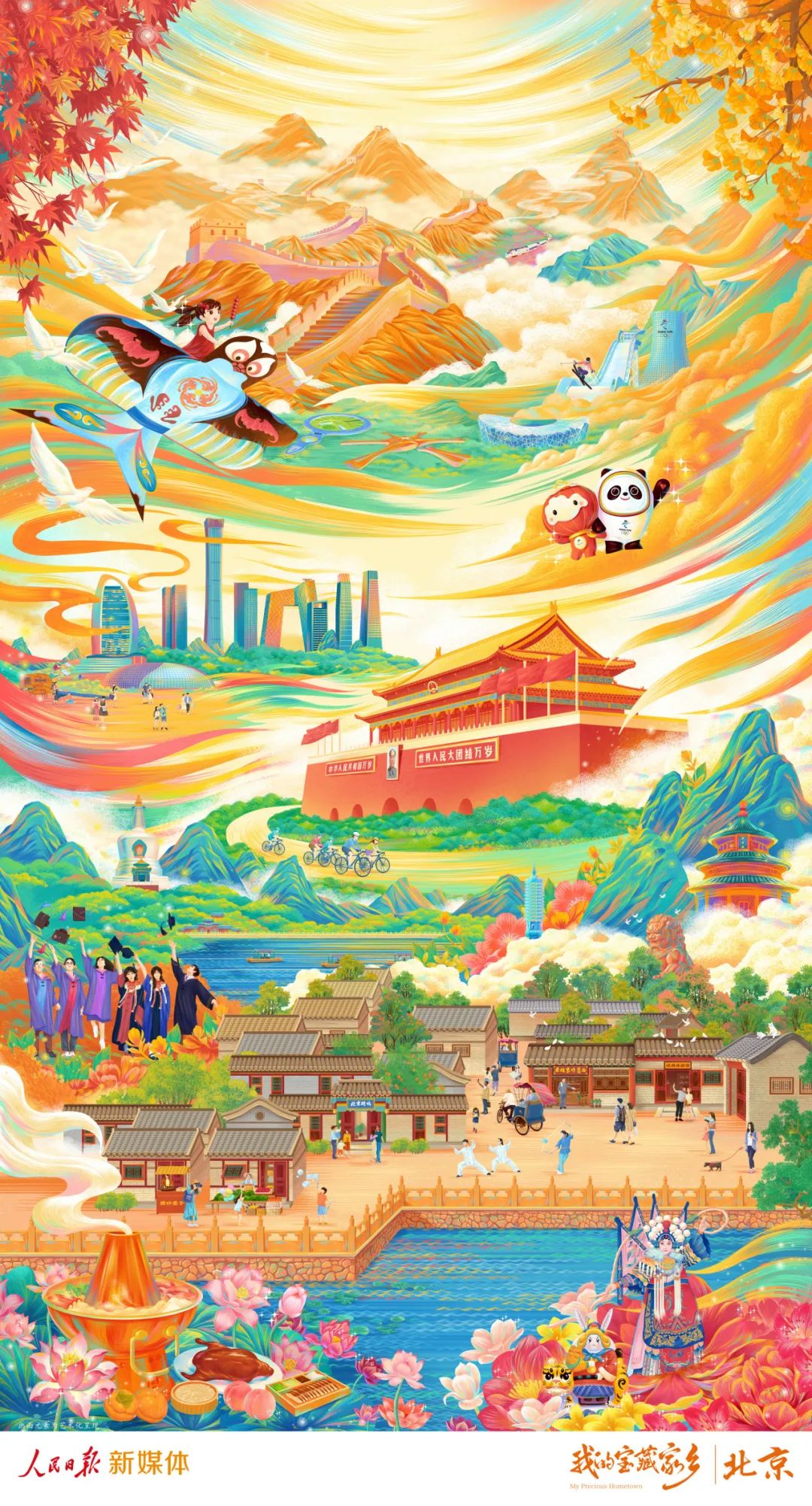

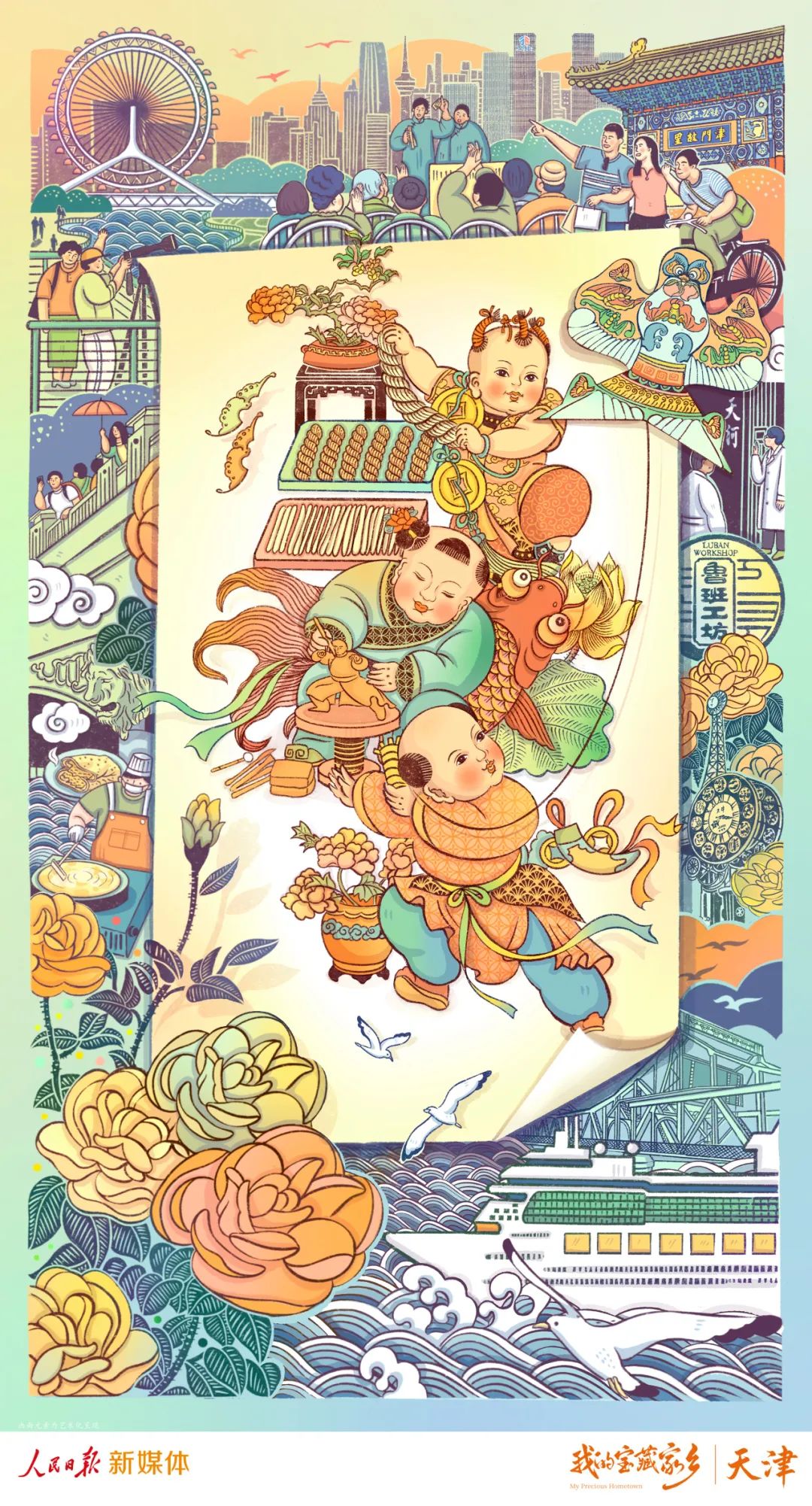

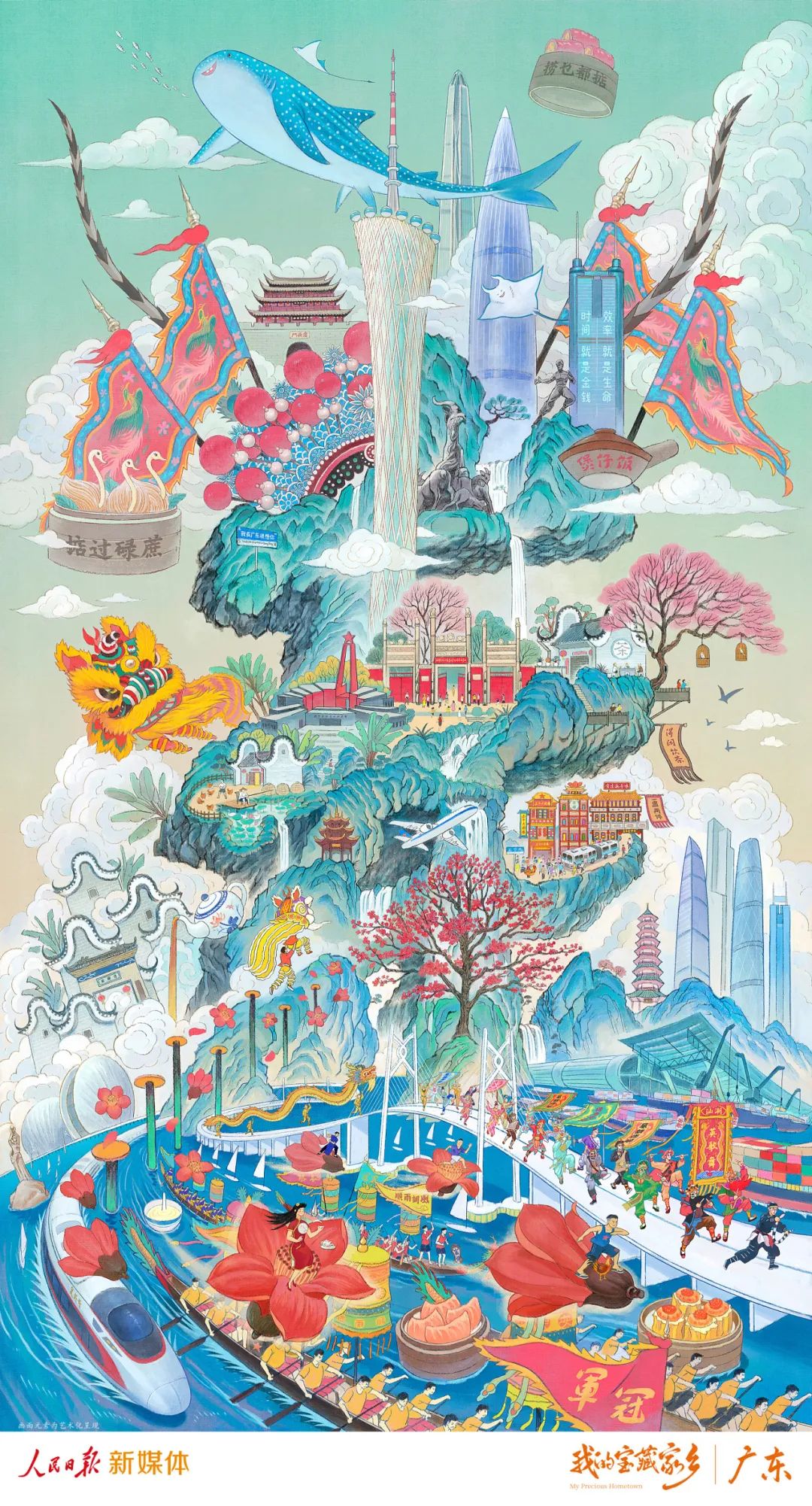

部分展览作品

本次展览通过绘画、设计、影像等多种形式,讲述华夏大地的民俗瑰宝与宝藏家乡的时代新象,是清华美院师生以社会实践为纽带,以艺术助力地方的成果展示;也体现了艺术创作者以艺术回馈家乡、回应时代的使命担当。

清华大学美术学院党委书记覃川、人民日报社新媒体中心副主任张意轩在开幕式上致辞。中国工艺美术学会副理事长、教育专委会主任、清华大学美术学院院长马赛,中国工艺美术学会玻璃艺术专委会秘书长、清华大学党委学生部副部长张翀,人民日报社文艺部部务委员、美术编辑室主编徐红梅,人民日报社新媒体中心全媒体内容制作室主编宋嵩,清华大学美术学院党委学生工作组组长张红娟、研究生工作组组长丁荭、各职能部门负责人,以及清华美院实践支队学生代表等出席了开幕式。开幕式由清华大学美术学院团委辅导员方正主持。

开幕式

展览开幕式在清华大学学生艺术团民乐队带来的快闪表演中开启。余佳煦、施程予、梁宇征三位同学用悠扬的旋律诠释对宝藏家乡的热爱。

余佳煦、施程予、梁宇征在展厅中表演《我的祖国》

覃川在开幕致辞中指出,本次展览是清华美院学子以艺术回应时代命题的生动答卷,也是探索“五育并举”育人模式的阶段性成果展示。展览以“让艺术生长在大地上”为主题,集中呈现了清华美院学生实践支队在乡村振兴、非遗活化、美育支教等领域的创新成果。这场展览不仅是实践成果的展示,更是清华美院思政教育与专业教育深度融合的缩影,通过多种方式培育“时代答卷人”。

覃川致辞

张意轩在致辞中表示,这场展览“是一行行画在大地上、写在市井里、刻在生活中的流动诗行,氤氲着来自祖国各地的烟火气,也承载着每个人内心深处的记忆与乡愁”。她介绍,人民日报社新媒体中心不断尝试将各种艺术形式、美学手法融入新媒体产品制作和传播中去。本次展览展出的“我的宝藏家乡”系列作品就是成果之一,展现出了美术与传播双向赋能的广阔前景。

开幕式上,马赛为在学生社会实践中发挥优秀指导作用的“双肩挑”政治辅导员朱滢、黎科颁奖。入选本次展览的14支学生实践支队代表也获颁参展证书。

马赛为朱滢、黎科颁奖

实践支队代表获颁参展证书

清华美院视觉传达系2023级本科生叶威麟作为优秀实践支队代表发言,分享实践故事与感悟。叶威麟分享了他从初入大学时对美育的迷茫,到一次次于实践中探寻真知的过程与感悟。他曾多次参与社会实践,从美育支教到非遗调研,他与队员们一同创新美育课程,探访非遗。2025年寒假,在漳州的短短十天里,清华美院实践支队解码木版年画的符号,感受布袋木偶戏的魅力,体会非遗美食的韵味。他们用设计将非遗转化为文创,用新媒体讲述非遗故事,用论文探索非遗未来发展方向。对于“美育实践的意义是什么”这一问题,叶威麟在实践中得出答案——“培养乡土与家国情怀”。

叶威麟同学发言

开幕式现场

艺术的价值在于倾听人民心声,青春的答案在于回应时代召唤。希望本次展览能激发更多对于艺术的思考与共鸣。期待未来,艺术之花能在更广阔的天地绽放,青年学子以笔为媒,让更多人领略到艺术的魅力与力量,创作出更多兼具深度与温度的作品。

展览现场

部分展览作品