研究 | 杭间:从“经典设计”走向“新设计”——当代设计的创作和创新(一)

在正式展开本文讨论前,需首先作一下说明,一般文艺范畴中的创作、创造和创新三个概念,在核心含义、应用领域和价值观上,与设计中的讨论有不小的区别。在设计领域,“创作”的称呼具有不同的指向,常常在平面设计类别的招贴、书籍设计、插图等绘画性较强的设计中使用,而其他更多的类别如工业设计、室内设计、印染织绣设计等,则很少使用“创作”这个词,这是由创作者的群体属性、流通中的隐名性,以及对技术生产的依赖、并且目标最终指向“使用”“消费”等原因决定的。我国著作权中关于文艺作品的“独创性”“可表现性”“合法性”等概念,在设计中均不具有对应性。很多情况下,“某某设计”一词,就已经包含了“创作”的含义。但“创新”对设计来说,是重要的价值概念,创新所要求的“思维”突破,是通过运用方法、技术等,对现有事物进行全新改造,从而产生经济和社会价值,这也正是设计最重要的使命。至于“创造”,在设计领域则具有历时性特征,其总体语境虽然偏重于思想或更宏大层面的新建,但对设计而言,具体的设计创新在经过时间检验后,最终改变了人们的生活方式,成为影响一个时代的社会价值成果,也可在设计史的叙述中使用。此外,在当代设计常见的学科交叉情境下,设计与其他专业的碰撞往往会产生革命性的改变,此时则可以使用“创造”这一概念。因此,三个词相互关联,构成设计的整体语境。

本文的理解是:创作(Creation),适合在艺术性设计的讨论中使用,此时的设计作品,侧重审美和思想传递,强调个体表达和艺术规律;创造(Invention),适合在历史叙述中用来分析设计思想、对社会的多方面贡献等,也可在设计新领域从无到有的原创性突破(如科技发明、新理论提出或商业模式建立)中,强调其突破性时使用;创新(Innovation),是在现有基础上重组要素或改良应用,既可用来说明原有的设计,也可用于判断“新设计”的变革程度,是设计的基本价值所在。

一、当代设计:从“经典设计”走向“新设计”

历史上,设计(Design)的现代概念发端于西方,技术背景上以英国工业革命时期的蒸汽动力应用与机械技术进步为标志,是人通过艺术的方式改变机器生产的粗糙,使物品在形式和功能上更适合生活使用的综合行为。

长期以来,中国的设计虽然属于艺术门类,但无论是现实社会中的理解,还是学科学术讨论,始终与美术、戏剧、音乐等艺术的其他专业门类存在着差异。所以,设计“长时间”被归入艺术范畴,其后果是局限于对其表现形式的讨论,从而遮蔽了当代设计的本质和更复杂的社会属性。

更为紧迫的是,与其他专业门类相对稳定的发展状态不同,设计以当代日常生活的鲜活性和蓬勃发展倒逼着学术的发展。改革开放后,中国“设计”进步迅速,设计在社会的应用广度、深度,以及从业者人数、高校专业教育的规模,都远超其他艺术门类,但“设计”本身的学理问题,却尚未形成学科共识。21世纪开始,设计领域在原有问题累积的情况下,又受当代科技的影响,产生了新的混合属性和特殊实践,尤其是数字技术、互联网技术与通用人工智能逐步应用后,其创作方法、生产过程、服务目标等与“传统”的艺术性设计(本文将其称为“经典设计”)迥然有异,此时它们虽然还与原有的“设计”同时并存,但“新”的设计实际早已产生。因此,厘清设计的历史发展脉络、廓清新旧设计的关系,正是揭示“设计”创作或创造特性的前提。

迄今为止,我们可将设计归纳为三种形态:古代设计、现代设计和当前科技赋能下的“新设计”。

“古代设计”主要以手工劳动为核心,以手工造物为主。世界范围内工业革命以前的、依靠手工制作的、体现个人劳动属性且以单件形式产出的物品,多数可归为“古代设计”范畴;“现代设计”的技术特征源于工业革命的机械生产,制作者无法单独完成,要依靠大规模批量化的生产,需要提前构思,并通过设计师、技术人员、管理人员等多方配合完成。由于生产的标准化,其完成的产品有统一的功能,有着“价廉物美”的优势,但也往往因标准化生产而缺失个性和艺术性。为了讨论与“新设计”的区别,本文将“古代设计”与“现代设计”统称为“经典设计”。

发端于西方的“经典设计”,在技术方式和作品形态上,有着清晰的发展脉络。古代手工艺是艺术与技术通过个人身体力行的劳动,产生与以农耕为主的生活相适应的日用品,由少数人独自或合作完成。手工艺术家的创作状态正如法国启蒙哲学家卢梭在《爱弥儿》中所言,“要从事一门艺术,首先就要有从事那门艺术的工具……为了尽可能地利用这些工具,就必须使提供这些工具的身体十分强健。因此,人类真正的理性不仅不是独立于身体而形成的,而是良好的体格使得人易于和确定地运用自己的理性”,也就是《考工记》所说的,“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,可以为良”,这一造物理念所蕴含的身心合一的特性,决定了手工艺创作是熟能生巧后的超越,是通过“技进乎道”来实现技术与艺术的统一,例如“庖丁解牛”。

△张道一注译《考工记注译》

19世纪中后期,英国工艺美术运动(the Art & Crafts Movement)以理性视角推动艺术融入设计实践,成为开启艺术与设计有机结合进程的重要起点。19世纪中叶,工业革命后的大批量工业化生产导致物品做工粗粝不堪,同时,维多利亚时期的装饰繁琐、矫揉造作。这一状况促使艺术家、诗人威廉•莫里斯(William Morris)等人以新的艺术风格改进设计:他们强调手工艺生产,反对机械生产;提倡自然主义风格与东方风格,主张设计的诚实,反对华而不实的风格。由此, 开启了对工业制造背景下生活的反思,该运动的兴起也被视作现代设计的开端。

现代设计教育体系从包豪斯开始。1919年,德国魏玛成立了包豪斯学校(Staatliches Bauhaus),创始人格罗皮乌斯认为,包豪斯的核心不是传播任何艺术风格、体系或教条,而是将现实生活因素引入设计实践,努力去探索一种以设计改造社会的新路径。为了做到这一点,必须提倡艺术与技术的统一,并在此基础上,进一步实现艺术、技术、经济与社会的统一。包豪斯被认为是世界第一所现代设计学院,其所持的理念影响深远,现代设计也由此将“艺术”与“技术(包括手工艺)”作为设计创作的核心途径,几乎所有设计领域(包括建筑、平面设计、金工、陶瓷等),都在技术确定的基础上,建立了艺术表现的路径。在此影响下,20世纪中叶前后,全球绝大多数设计学院都走上了“艺术性设计”的道路。

即便如此,设计作为艺术创作所出现的疑问,在中国始终存在。1983年前后,艺术家李永存在中央工艺美术学院内部刊物《工艺美术参考》上发表了《工艺美术风格谈》一文,明确论辩了工艺美术与纯艺术的区别:前者以有用为要旨,以技术为重心,在此前提下不存在个人风格,只有时代风格;而纯艺术则不同,是无用之用,为了呈现思想,技术表现必须具有个人风格,同时也具有时代特征。文中提出设计以有用(功能性)为主要目的,其他的艺术类如绘画、戏剧、影视等也是“有用”的,不过它们的“有用”偏于精神性,美学上的崇高、壮丽所引起的人的精神净化,与使用一件好的设计,给人的生活带来幸福和满足,有很大的不同。因此,讨论设计与其他艺术门类的作品的不同,也显得十分复杂。纯艺术作品通过艺术家的个人劳动,在形式和内容的有机统一中,就能感受到作品的魅力和价值;但设计反映的是对具体所指的人群的生活适合,它不是为了单独感动观者,而是通过日常的使用,呈现对群体的关怀。

设计在中国的历程,典型呈现了应用与社会发展之间的紧密关系,塑造出“经典设计”的中国面貌。“现代设计”的观念在改革开放初期引入中国,最早通过广交会等中外贸易活动开始,以改变中国产品包装落后的局面;包装装潢设计,即通过美术形式优化物品包装外观,成为大众对设计的最初理解。中国现代设计史与文学史、美术史一样,也经历了阶段性的发展变迁:包装装潢设计的兴起对应伤痕美术、改革文学,是彻底改变“文革”十年间设计几乎仅存“朴素”风格的开始;20世纪80年代至90年代,以平面设计为主的视觉设计崛起,与“85美术思潮”、现代主义文学相伴相生,书籍设计、字体设计、广告设计、招贴设计等成为这时期的主要设计形式。以上这类设计主要侧重形式的表现,注重审美,与纯艺术最为接近。90年代“装修热”兴起,在设计上的体现是“室内设计”“环境艺术设计”炙手可热,尽管“美化”仍是主要手段,但空间设计需兼顾家居功能与个人审美偏好,同时,其广泛涉及的装修材料,也与社会供应产生密切联系,设计的技术与艺术综合性显著增强;进入21世纪,珠三角、长三角和京津冀的制造业快速崛起,“产品设计”受到全社会重视,家电、工具等在经历技术引进、合资生产、贴牌代工等阶段后实现独立发展,成为改善中国人生活的主要品类;与全社会相关的公共交通、城市基本设施等领域的“工业设计”也应势发展。产品设计、工业设计建立在“通过技术实现功能”的基础上,具有浓厚的“工学”背景与制造逻辑——审美不再是唯一标准,而是有“条件”的:冰箱、电饭煲必须功能良好;同时,色彩、形态需适配不同消费者的审美需求,如此才能成为 “好设计”。这一特征,正是艺术性设计与“新设计”的分水岭。

“新设计”在本质上虽与现代设计相似,但由于技术的颠覆性发展,尤其是人工智能的深度渗透,极大改变了设计创新的模式。从设计师的构想,到生产方式及管理,人工智能都深度参与其中,其对设计领域的改变程度,甚至呈现出超越现代设计核心属性的趋势。

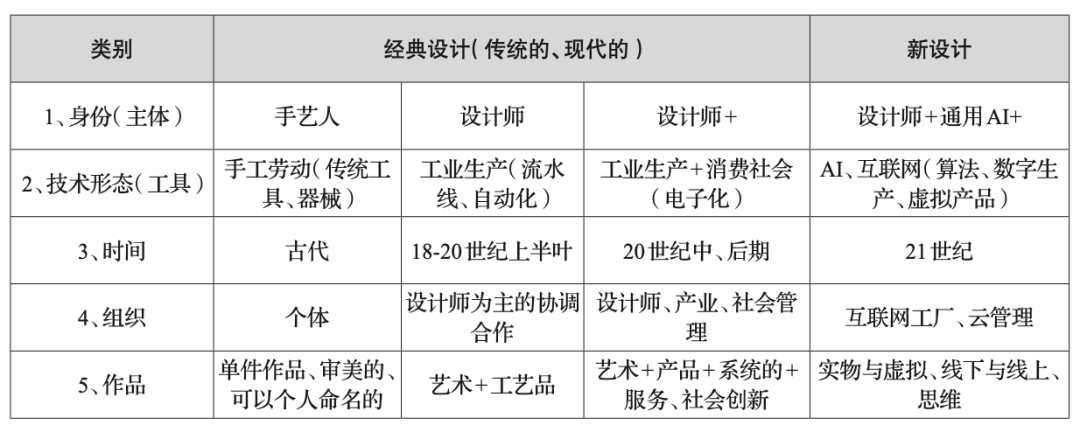

可以简单归纳一下“经典设计”与“新设计”之间的关系(见表1)。具体来看,“新设计”具有鲜明特质:在创作主体上,突破传统单一设计师主导模式,形成“人+技术”的协同主体,AI参与或主导的设计成果模糊了传统 “作者”概念;在作品形态上,不再局限于实在之物,而是涵盖虚拟产品、数字产品等多元形态,呈现出综合化、系统化特征;在生产与管理上,借助算法、数字生产、虚拟产品生产等,彻底革新传统工厂集中生产与层级化管理模式;在知识产权界定上,设计的版权属性与技术支持研发者深度绑定,突破了传统设计的版权归属逻辑;更重要的是,“新设计”重置了人与社会的关系,改变了生产力与生产关系的传统定义,甚至对社会阶层的组成与分布产生影响,是兼具设计创新价值与社会变革意义的设计新范式。

△表1

需要说明的是,“新设计”的产生并不会取代“经典设计”,现代设计的各类专业不会被“新设计”代替,而是通过更综合、更系统的状态,走向“新设计”。

杭间,中国工艺美术学会副理事长,清华大学人文讲习教授。

责任编辑:张书鹏

文章来源:《中国文艺评论》

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会