研究 | 陈平:让文化活在未来——活态遗产中的青年机制与人才路径探索

2025年10月17日至18日,“活态遗产保护传承与城市更新发展”国际研讨会在香港文物探知馆成功举办。会议围绕“活态遗产助力城市更新的价值与挑战”“城市更新为遗产保护带来的新方法”及“活态遗产促进城乡融合的实践”三大议题展开深入交流,中国工艺美术学会常务理事、联合国教科文组织世界传统手工艺传承与创新教席首席主持、暨南大学文化遗产创意产业研究院院长陈平出席研讨会,并在主题报告会发表专题演讲《让文化活在未来:活态遗产中的青年机制与人才路径探索》。

陈平发言围绕以下六个部分展开:国家政策与文化遗产的转向;联合国教科文组织的国际框架;创意设计与文化再生产机制;青年与人才培养的路径建构;“创意一百”的系统实践机制;以及我的理论总结与未来展望。

一、国家战略中的文化遗产转向:从保存走向共生

近年来,中国的城市治理工作不断深化,文化遗产的角色也发生了根本的转变。2025年,国家在《关于持续推进城市更新行动的意见》中明确提出:建立可持续的城市更新模式,在全过程、各环节强化文化遗产保护。这一政策强调了文化遗产应该成为“系统性城市要素”,而不是静态的展品。国家层面的“文化强国战略”也正在推动遗产保护从“名录式管理”迈向“活态机制嵌入”。文化遗产成为城市韧性、社会认同、公共价值构建的重要资源。

文化遗产政策的这一转向,可借助文化社会学的理论框架进一步理解。正如皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, 1986)所说的“文化资本”不仅仅是一种知识和趣味的积累,更是一种社会能动性资源。遗产在今天城市更新的语境中,不仅意味着回望过去,更代表一种文化资本的再生权力,即在什么样的制度中、由谁、通过什么样的方式再度激活并融入社会公共结构。与此同时,传统非物质文化遗产也在“走出名录、走向场景”的过程中实现了制度的更新。遗产不再只是历史的对象,而是活在当下的社会动力,这也为“人才培养”与“内容生产”提供了制度的依据和发展的机遇。

二、联合国教科文组织的活态遗产框架:全球治理中的文化责任

联合国教科文组织2003年《保护非物质文化遗产公约》提出的三大理念:活态性(livingness)、社区参与(community involvement)与可持续性(sustainability)。这三个理念,构成了全球文化治理的重要价值轴。特别是“活态性”概念,强调了文化遗产必须在不断实践与更新中得以传承。这个理念根植于实践导向的文化哲学,强调文化不是静态呈现,而是一个不断参与、协商与再创造的过程。

在联合国《2030可持续发展议程》中,SDG4(优质教育)、SDG11.4(城市遗产保护)与SDG17(全球合作)明确指出文化在可持续社会中的核心角色。文化不只是发展的附庸,而是发展的基础结构,具有承载身份认同、促进代际传承与激发创造力的结构性功能。

图源/UNESCO官网

本人在2017年开始提出“文化遗产应该从资源走向资本”的观点:我认为文化遗产的保护应不再局限于“静态保存”,而应构建“制度性参与机制”。文化遗产资源应该通过创意产业转化为资本,使其活在当下,成为时代的消费品、商品与艺术品,产生新的价值。所以,遗产活化要通过教育、传播、经济机制的系统介入,形成一个完整的体系,正进入城市与社会运行的结构之中。传统文化与现代文化的融合创新至关重要。传承是对于过去的承诺与尊重,而创新则是传承的发展与未来,只有与时俱进,传统的文化才能更加具有走向未来的能力。

三、创意设计:文化再生产机制的驱动力

在面对快速城市化、青年代际流动与媒介技术变化时,文化的可持续性必须建立在“再生产能力”之上,文化的激活必须进入现实生活,而不是停留在概念之中。正如文化研究者雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)所强调,文化不仅仅是精英艺术的集合,而是人们日常生活的方式。因此,文化遗产的活化不应只是“恢复”,更应是“重构”——通过设计、科技与新媒介,使其成为生活中的表达方式。

情感连接:青年一代设计人才对于传统文化的认同与文化原素的了解与应用

创意设计正是这一过程的中介与方法。它使传统文化由“物”转为“用”,由“看见”转为“参与”。设计不仅连接了审美与实用,更承载了身份认同、价值观念、情感表达、社区合作的再构过程。正如亨利·詹金斯(Henry Jenkins)所言,有效的文化传播是协同式、参与式的,而非单向灌输。

图源/UNESCO官网

四、青年机制:创意型文化资产的生成路径

在文化机制转型的过程中,青年群体是不可或缺的主体力量。联合国教科文组织强调青年是“文化可持续性的关键推动者”。创意型文化资产的形成,需要赋予青年理解传统、参与创意、承担文化责任的制度性平台。

青年不是文化的继承链条,而是文化的新建构者。这就需要构建以“教育—创意—转化”为核心的路径机制,使青年群体能够在本土语境与全球视野中建构文化、转化文化、再生产文化。这一机制的核心价值在于培育系统性文化能力,而非点状式的技艺复制,更是以青年知识生成机制回应文化的可持续挑战。

情感连接不仅仅源于技术训练或市场转化,更源于文化主体与所传承文化之间建立的人类学共情与美学共鸣。青年一代的文化设计实践,只有在深入理解其文化根基、体验其历史情境与社会语境的基础上,才能真正实现文化的内化与创新性转译。这不仅是知识的学习,更是一种对文化多样性的感知方式与表达能力的觉醒。

五、青年与文化情感连接:文化未来的根本支撑

文化遗产传承的关键,不在于遗产本身,而在于人——尤其是青年人的认知与参与。联合国教科文组织认为,青年是社会最富活力与创造力的群体。面对全球化、数字化、文化同质化等挑战,文化的“未来说服力”离不开青年的参与。创意型文化资产(Creative Cultural Assets)的可持续生产,关键在于赋予青年解释、创造与转化文化的能力。

图源/UNESCO官网

今天的青年人,不再是传统的被动“承接者”,而是活化的“再创造者”。他们有全新的技术知识、有表达的能力、有全球化的意识,也有对文化的情感深度。但是他们也面临着传统文化的陌生感,很多生活方式在今天的生活中逐渐消失,特别是传统的手工艺。因此,我们必须建立一个完整的“青年文化机制”:从教育体系到田野实践;从设计方法到产业协同;从政策支持到国际传播。在这样的背景下,青年机制的建构也可借助人类学关于“文化中介者”的理论视角来理解。青年设计师在传统与当代之间,扮演着文化翻译者、审美再创者与社会连接者的三重角色。他们通过设计与叙事,赋予遗产新的意义,也在转化中重塑自身的文化身份与社会参与路径。

六、“创意一百”:以机制回应文化活态的实践范式

基于以上的理念,我开始策划“粤港澳大湾区青年创意设计(创意一百)人才培养计划”。这是一个集“创意教育—田野调研—再生设计—成果转化”于一体的跨界培训项目,2019年,本计划得到了陈江和公益基金会的全力支持。

“创意一百”聚焦粤港澳大湾区青年创意设计人才的培养,以“青年激活创意,创意塑造青年;文化创造青年、青年创造文化”为总主题,积极响应与遵循习近平总书记“创新是民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉,也是中华民族最深沉的民族禀赋”,“青年是社会上最富活力、最具创造性的群体,理应走在创新创造前列”等指导思想,为大湾区汇聚创意设计人才资源,培养创新力量搭建交流学习与提升进步的平台。

教科文组织非洲优先及对外联络部门亚太部前主任安德烈·切韦廖夫先生出席2024(创意100)港澳大湾区人才培训计划开班仪式

自2020年发起以来,(创意100)人才培训计划已顺利举办五届,培训学员109人,来自港澳大湾区及全国重点文化创新地区,包括设计师、非遗传承人、设计新锐、跨媒介创作者、大学青年老师等,领域覆盖了从建筑设计、人工智能、视觉交互、服装服饰、数字影像等多个领域。深入广州、深圳、珠海、丽江等地,拜访手艺人,调研民俗生态,走进社区田野,实践性地理解传统工艺背后的文化逻辑与社会意义。

项目强调“文化遗产+创意设计+国际传播”的三位一体结构,以创意激活文化,以文化塑造青年。文化产业的业界知名院校教授、学者以及顶尖设计师,为100余名来自粤港澳与内地优秀青年设计师、创意工作者授课。成功搭建了一个文化交流学习与提升进步的平台,在推动中国文化遗产传承的同时,积极促进大湾区创意产业的发展。

(创意100)港澳大湾区人才培训计划

导师来自北京大学、清华大学、同济大学、中央美术学院、香港理工大学等高等院校以及一线的国际设计大师,构建起从理论、技术到视觉美学的复合型知识体系。课程结构强调“跨学科+在地化+再生力”。该项目不仅是一项培训行动,更是一种“机制建构”。它打通“传统文化资源—青年人才—社会转化”的通路,实现了文化遗产活化的系统闭环,构建出文化再生与创意驱动并行的中国方案。项目也得到了广泛的国际认可。2024年结业时,教科文组织非洲优先及对外联络部门亚太部前主任安德烈·切韦廖夫先生(Andrey Chevelev)亲临现场致辞,称赞“创意100为青年、创新与遗产三者之间建立了行动性的文化通路”。这不仅是一次荣誉,更是全球范围对中国机制创新的肯定。

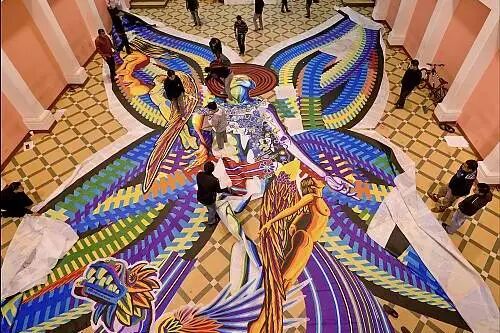

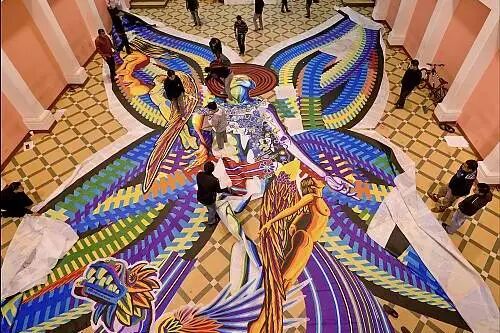

(创意100)《造物有道·创意无限》成果展

2024年,五年培训结束后,我们举办了培训成果展《造物有道·创意无限》,呈现了五十余组数字互动、产品设计、社会服务、艺术疗愈等作品,展览被多家国际平台转引,并受到联合国教科文组织官员的高度评价。覆盖国际视野与在地经验,强调“跨界、跨文化、跨技术”的系统化训练。

我们每一期培训都选择文化聚集城市作为驻地——广州、深圳、珠海、丽江。学员们通过田野调查、非遗访问、民族艺术调研等深入接触文化根基,并结合现代设计语言,产出了一批融合AI、VR、交互装置与数字再造的文化产品与作品。2025年7月,培训的成果汇报展《造物有道·创意无限》在暨南大学开展,呈现了从苗绣图案的数据重建,到千层底布鞋的时尚再演绎,从竹藤工艺到壁画修复方案,从汝瓷到城市家具设计,从APP交互设计到社会公益产品原型的广泛创作路径。

(创意100)五周年作品展

观察与思考:以机制重塑未来文化生态

对于遗产的活态化传承与发展,不仅仅是停留在完成多少项目的层面上,也不只是文化与教育部门的任务,或者创意设计产业领域的责任,而是应该考虑建立具有“可持续性”“可分享性”“可复制性”的制度与框架。一套具有理论支撑的结构模型:文化遗产的可持续活化,需同时建构内容资产化的创意路径、平台协同的传播机制、国家语境下的话语表达系统,并通过青年机制予以连接。换言之,文化的活化,不只是“产品的设计”,更是“机制的设计”。

本人建议建立:三条路径与三重机制,形成真正可持续的文化传播系统。

1构建“内容资产链条”与“文化资产的内容再生产机制”:将文化资源以创意设计语言转化为多元媒介产品; 情感连接

2、形成“跨平台协同网络”与“青年参与的教育激励机制”:链接高校、社区、企业与政策系统,打破部门壁垒;

3、推动“国家表达机制”与“技术融合的转化应用机制”:从地方故事中抽象出世界语言,提升文化输出话语权。

青年不是遗产的“继承通道”,而是遗产的“再生产引擎”;创意不是点缀性的装饰,而是文明延续的结构性语言。青年不是对象,而是主体;设计不是修辞,而是路径;教育不是灌输,而是点燃。作为文化的行动者与建构者,我们更应为他们创造机制空间与成长通道。今后希望与在座的各位一起,探索一套可跨文化复制的青年机制体系。我们也希望在联合国教科文组织教席框架下,推动“文化遗产活化国际青年论坛”,构建共学、共创、共研的全球行动网络。

通过“创意一百”的五年实践,我们提出了“文化活化三维路径模型”——即内容资产化的创意路径、平台协同的传播机制、国家话语中的文化表达能力,并以青年机制作为连接节点,实现文化遗产的系统性“再生产”。这一模型不仅是对中国实践的总结,也为“全球南”国家的文化机制构建提供了一种可复制路径。

再生设计,不只是设计的再创造,而是文明在新时代中的再组织;青年参与,不只是文化的延续,而是文化范式的重塑;制度建构,不只是项目执行,而是公共文化系统的重构工程;而知识生产,则不仅关乎学术领域的繁荣,更是推动社会文化共识形成的动力源泉。

文化不是停留在过去的复述,而是面向未来的共同构想。我们呼吁联合国教科文组织、地方政府、国际高校与社会机构共同构建全球“文化创新网络”,支持青年成为活态遗产的机制设计者、国家文化形象的构建者与未来文化的共创者。

愿我们的交流成为一次机制共鸣,也愿我们的实践成为文明之火的点燃之举。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民艺传承

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会

陈平发言围绕以下六个部分展开:国家政策与文化遗产的转向;联合国教科文组织的国际框架;创意设计与文化再生产机制;青年与人才培养的路径建构;“创意一百”的系统实践机制;以及我的理论总结与未来展望。

一、国家战略中的文化遗产转向:从保存走向共生

近年来,中国的城市治理工作不断深化,文化遗产的角色也发生了根本的转变。2025年,国家在《关于持续推进城市更新行动的意见》中明确提出:建立可持续的城市更新模式,在全过程、各环节强化文化遗产保护。这一政策强调了文化遗产应该成为“系统性城市要素”,而不是静态的展品。国家层面的“文化强国战略”也正在推动遗产保护从“名录式管理”迈向“活态机制嵌入”。文化遗产成为城市韧性、社会认同、公共价值构建的重要资源。

文化遗产政策的这一转向,可借助文化社会学的理论框架进一步理解。正如皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, 1986)所说的“文化资本”不仅仅是一种知识和趣味的积累,更是一种社会能动性资源。遗产在今天城市更新的语境中,不仅意味着回望过去,更代表一种文化资本的再生权力,即在什么样的制度中、由谁、通过什么样的方式再度激活并融入社会公共结构。与此同时,传统非物质文化遗产也在“走出名录、走向场景”的过程中实现了制度的更新。遗产不再只是历史的对象,而是活在当下的社会动力,这也为“人才培养”与“内容生产”提供了制度的依据和发展的机遇。

二、联合国教科文组织的活态遗产框架:全球治理中的文化责任

联合国教科文组织2003年《保护非物质文化遗产公约》提出的三大理念:活态性(livingness)、社区参与(community involvement)与可持续性(sustainability)。这三个理念,构成了全球文化治理的重要价值轴。特别是“活态性”概念,强调了文化遗产必须在不断实践与更新中得以传承。这个理念根植于实践导向的文化哲学,强调文化不是静态呈现,而是一个不断参与、协商与再创造的过程。

在联合国《2030可持续发展议程》中,SDG4(优质教育)、SDG11.4(城市遗产保护)与SDG17(全球合作)明确指出文化在可持续社会中的核心角色。文化不只是发展的附庸,而是发展的基础结构,具有承载身份认同、促进代际传承与激发创造力的结构性功能。

图源/UNESCO官网

本人在2017年开始提出“文化遗产应该从资源走向资本”的观点:我认为文化遗产的保护应不再局限于“静态保存”,而应构建“制度性参与机制”。文化遗产资源应该通过创意产业转化为资本,使其活在当下,成为时代的消费品、商品与艺术品,产生新的价值。所以,遗产活化要通过教育、传播、经济机制的系统介入,形成一个完整的体系,正进入城市与社会运行的结构之中。传统文化与现代文化的融合创新至关重要。传承是对于过去的承诺与尊重,而创新则是传承的发展与未来,只有与时俱进,传统的文化才能更加具有走向未来的能力。

三、创意设计:文化再生产机制的驱动力

在面对快速城市化、青年代际流动与媒介技术变化时,文化的可持续性必须建立在“再生产能力”之上,文化的激活必须进入现实生活,而不是停留在概念之中。正如文化研究者雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)所强调,文化不仅仅是精英艺术的集合,而是人们日常生活的方式。因此,文化遗产的活化不应只是“恢复”,更应是“重构”——通过设计、科技与新媒介,使其成为生活中的表达方式。

情感连接:青年一代设计人才对于传统文化的认同与文化原素的了解与应用

创意设计正是这一过程的中介与方法。它使传统文化由“物”转为“用”,由“看见”转为“参与”。设计不仅连接了审美与实用,更承载了身份认同、价值观念、情感表达、社区合作的再构过程。正如亨利·詹金斯(Henry Jenkins)所言,有效的文化传播是协同式、参与式的,而非单向灌输。

图源/UNESCO官网

四、青年机制:创意型文化资产的生成路径

在文化机制转型的过程中,青年群体是不可或缺的主体力量。联合国教科文组织强调青年是“文化可持续性的关键推动者”。创意型文化资产的形成,需要赋予青年理解传统、参与创意、承担文化责任的制度性平台。

青年不是文化的继承链条,而是文化的新建构者。这就需要构建以“教育—创意—转化”为核心的路径机制,使青年群体能够在本土语境与全球视野中建构文化、转化文化、再生产文化。这一机制的核心价值在于培育系统性文化能力,而非点状式的技艺复制,更是以青年知识生成机制回应文化的可持续挑战。

情感连接不仅仅源于技术训练或市场转化,更源于文化主体与所传承文化之间建立的人类学共情与美学共鸣。青年一代的文化设计实践,只有在深入理解其文化根基、体验其历史情境与社会语境的基础上,才能真正实现文化的内化与创新性转译。这不仅是知识的学习,更是一种对文化多样性的感知方式与表达能力的觉醒。

五、青年与文化情感连接:文化未来的根本支撑

文化遗产传承的关键,不在于遗产本身,而在于人——尤其是青年人的认知与参与。联合国教科文组织认为,青年是社会最富活力与创造力的群体。面对全球化、数字化、文化同质化等挑战,文化的“未来说服力”离不开青年的参与。创意型文化资产(Creative Cultural Assets)的可持续生产,关键在于赋予青年解释、创造与转化文化的能力。

图源/UNESCO官网

今天的青年人,不再是传统的被动“承接者”,而是活化的“再创造者”。他们有全新的技术知识、有表达的能力、有全球化的意识,也有对文化的情感深度。但是他们也面临着传统文化的陌生感,很多生活方式在今天的生活中逐渐消失,特别是传统的手工艺。因此,我们必须建立一个完整的“青年文化机制”:从教育体系到田野实践;从设计方法到产业协同;从政策支持到国际传播。在这样的背景下,青年机制的建构也可借助人类学关于“文化中介者”的理论视角来理解。青年设计师在传统与当代之间,扮演着文化翻译者、审美再创者与社会连接者的三重角色。他们通过设计与叙事,赋予遗产新的意义,也在转化中重塑自身的文化身份与社会参与路径。

六、“创意一百”:以机制回应文化活态的实践范式

基于以上的理念,我开始策划“粤港澳大湾区青年创意设计(创意一百)人才培养计划”。这是一个集“创意教育—田野调研—再生设计—成果转化”于一体的跨界培训项目,2019年,本计划得到了陈江和公益基金会的全力支持。

“创意一百”聚焦粤港澳大湾区青年创意设计人才的培养,以“青年激活创意,创意塑造青年;文化创造青年、青年创造文化”为总主题,积极响应与遵循习近平总书记“创新是民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭源泉,也是中华民族最深沉的民族禀赋”,“青年是社会上最富活力、最具创造性的群体,理应走在创新创造前列”等指导思想,为大湾区汇聚创意设计人才资源,培养创新力量搭建交流学习与提升进步的平台。

教科文组织非洲优先及对外联络部门亚太部前主任安德烈·切韦廖夫先生出席2024(创意100)港澳大湾区人才培训计划开班仪式

自2020年发起以来,(创意100)人才培训计划已顺利举办五届,培训学员109人,来自港澳大湾区及全国重点文化创新地区,包括设计师、非遗传承人、设计新锐、跨媒介创作者、大学青年老师等,领域覆盖了从建筑设计、人工智能、视觉交互、服装服饰、数字影像等多个领域。深入广州、深圳、珠海、丽江等地,拜访手艺人,调研民俗生态,走进社区田野,实践性地理解传统工艺背后的文化逻辑与社会意义。

项目强调“文化遗产+创意设计+国际传播”的三位一体结构,以创意激活文化,以文化塑造青年。文化产业的业界知名院校教授、学者以及顶尖设计师,为100余名来自粤港澳与内地优秀青年设计师、创意工作者授课。成功搭建了一个文化交流学习与提升进步的平台,在推动中国文化遗产传承的同时,积极促进大湾区创意产业的发展。

(创意100)港澳大湾区人才培训计划

导师来自北京大学、清华大学、同济大学、中央美术学院、香港理工大学等高等院校以及一线的国际设计大师,构建起从理论、技术到视觉美学的复合型知识体系。课程结构强调“跨学科+在地化+再生力”。该项目不仅是一项培训行动,更是一种“机制建构”。它打通“传统文化资源—青年人才—社会转化”的通路,实现了文化遗产活化的系统闭环,构建出文化再生与创意驱动并行的中国方案。项目也得到了广泛的国际认可。2024年结业时,教科文组织非洲优先及对外联络部门亚太部前主任安德烈·切韦廖夫先生(Andrey Chevelev)亲临现场致辞,称赞“创意100为青年、创新与遗产三者之间建立了行动性的文化通路”。这不仅是一次荣誉,更是全球范围对中国机制创新的肯定。

(创意100)《造物有道·创意无限》成果展

2024年,五年培训结束后,我们举办了培训成果展《造物有道·创意无限》,呈现了五十余组数字互动、产品设计、社会服务、艺术疗愈等作品,展览被多家国际平台转引,并受到联合国教科文组织官员的高度评价。覆盖国际视野与在地经验,强调“跨界、跨文化、跨技术”的系统化训练。

我们每一期培训都选择文化聚集城市作为驻地——广州、深圳、珠海、丽江。学员们通过田野调查、非遗访问、民族艺术调研等深入接触文化根基,并结合现代设计语言,产出了一批融合AI、VR、交互装置与数字再造的文化产品与作品。2025年7月,培训的成果汇报展《造物有道·创意无限》在暨南大学开展,呈现了从苗绣图案的数据重建,到千层底布鞋的时尚再演绎,从竹藤工艺到壁画修复方案,从汝瓷到城市家具设计,从APP交互设计到社会公益产品原型的广泛创作路径。

(创意100)五周年作品展

观察与思考:以机制重塑未来文化生态

对于遗产的活态化传承与发展,不仅仅是停留在完成多少项目的层面上,也不只是文化与教育部门的任务,或者创意设计产业领域的责任,而是应该考虑建立具有“可持续性”“可分享性”“可复制性”的制度与框架。一套具有理论支撑的结构模型:文化遗产的可持续活化,需同时建构内容资产化的创意路径、平台协同的传播机制、国家语境下的话语表达系统,并通过青年机制予以连接。换言之,文化的活化,不只是“产品的设计”,更是“机制的设计”。

本人建议建立:三条路径与三重机制,形成真正可持续的文化传播系统。

1构建“内容资产链条”与“文化资产的内容再生产机制”:将文化资源以创意设计语言转化为多元媒介产品; 情感连接

2、形成“跨平台协同网络”与“青年参与的教育激励机制”:链接高校、社区、企业与政策系统,打破部门壁垒;

3、推动“国家表达机制”与“技术融合的转化应用机制”:从地方故事中抽象出世界语言,提升文化输出话语权。

青年不是遗产的“继承通道”,而是遗产的“再生产引擎”;创意不是点缀性的装饰,而是文明延续的结构性语言。青年不是对象,而是主体;设计不是修辞,而是路径;教育不是灌输,而是点燃。作为文化的行动者与建构者,我们更应为他们创造机制空间与成长通道。今后希望与在座的各位一起,探索一套可跨文化复制的青年机制体系。我们也希望在联合国教科文组织教席框架下,推动“文化遗产活化国际青年论坛”,构建共学、共创、共研的全球行动网络。

通过“创意一百”的五年实践,我们提出了“文化活化三维路径模型”——即内容资产化的创意路径、平台协同的传播机制、国家话语中的文化表达能力,并以青年机制作为连接节点,实现文化遗产的系统性“再生产”。这一模型不仅是对中国实践的总结,也为“全球南”国家的文化机制构建提供了一种可复制路径。

再生设计,不只是设计的再创造,而是文明在新时代中的再组织;青年参与,不只是文化的延续,而是文化范式的重塑;制度建构,不只是项目执行,而是公共文化系统的重构工程;而知识生产,则不仅关乎学术领域的繁荣,更是推动社会文化共识形成的动力源泉。

文化不是停留在过去的复述,而是面向未来的共同构想。我们呼吁联合国教科文组织、地方政府、国际高校与社会机构共同构建全球“文化创新网络”,支持青年成为活态遗产的机制设计者、国家文化形象的构建者与未来文化的共创者。

愿我们的交流成为一次机制共鸣,也愿我们的实践成为文明之火的点燃之举。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民艺传承