研究 | 徐金龙 张晓雨:非物质文化遗产 参与乡村治理的实践路径研究 ——以豫西“骂社火”为例(一)

当前乡村治理面临着文化治理能力弱化、“空心化”等问题。河南省灵宝市东西常村省级非物质文化遗产“骂社火”作为一种文化娱乐活动,其实质是一种寓教于乐的社会批评和乡村治理机制,它以幽默和讽刺的方式化解社会矛盾,强化了村民的文化认同和共同体意识。“骂社火”通过独特的表演形式与组织制度构建出教化场域,同时又创造出公共议事空间,赋予村民参与乡村事务的权力。以“骂社火”为代表的许多非物质文化遗产与乡村治理间存在一定耦合性,为乡村治理提供了新的路径思考。

推进乡村振兴战略对当前的乡村治理提出了更高要求。基层行政体系与乡村社会呈现结构性疏离,资本的介入对其土地、资源等方面带来显著影响。中国乡村治理面临着基层治理职能错位且治理能力弱化、自我调节功能不足,村落常住人口持续外流呈现“空心化”趋势、农户个体呈现分散化生存状态、弱势群体权益保障缺失以及人际关系疏离等问题。面对乡村行政治理手段的悬浮,就不能只依赖于外在政治经济制度的约束,因此部分学者开始提出“文化治理”这一概念。关于文化治理的内涵可追溯至早期西方本尼特对文化的定义,他基于葛兰西的文化霸权理论和福柯的“治理术”进行融合批判,将文化治理与权利的实践性相结合,研究视角由政府治理转向文化治理。

在乡村振兴背景下,学者们更关注文化治理的具体实施模式。杨洪林探讨了乡村治理从“治理文化”到“文化治理”的转向,并提出“善治”这一模式。“善治”代表了一种高级的治理模式,其特征在于权威的多元化来源和治理主体的多样性,以及权力运作中的上下级互动。此外,善治的实现还依赖于公民的主动参与、对权威的内在认同,以及与政府之间的自愿协作。有学者提出乡村治理中需要发挥社会组织的力量,其实现形式也无外乎建立社会组织和向乡村输送人才两种路径。但目前乡村发展急于追赶城市,往往会陷入“统一行动”的困境,使得社会组织被框定在固定的方向中,很难多元化、协调化地自我发展。政府管理部门的“一刀切”与实际村情相去甚远,难以真正发挥民众组织的作用。在关于乡村文化治理的既有研究中可以发现,许多学者将“民众参与”视作乡村治理的关键,这就涉及“官治”与“民治”两条主线的并驾齐驱。梁漱溟曾表示中国自古以来是以伦理为根基的国家,他将伦理、礼俗、自立归纳为人类的“理性”。他认为乡村需要新的组织。通俗来讲,这个以情感和伦理关系带为根基的组织,目的应该是教育化和情意化。缘于该组织的人际联结机制根植于情感、伦理、道德之中,因此其作用应该具有教学相长式的互助性。事实上,梁漱溟所提出的这种互助性组织之所以能发挥治理作用,是因为千百年间乡土社会中世代相承的伦理道德与礼俗文化。这些优秀的传统文化被人们共同认定并长期践行着,在行政治理手段“悬浮”的情况下也依然发挥着潜移默化的教化引导作用。

中华文化认同是中华民族认同中最深沉和最基本的认同,非遗传承是文化认同最直观的外在行为表征。我国众多民族在长期的互动、交流与融合过程中孕育出的非物质文化遗产,不仅承载着历史的记忆,也反映了集体意识的形成,它们是中华民族共同体历史发展与进步的见证。学界对于非物质文化遗产在乡村治理中所发挥的作用也有了新的思考。郭彩霞认为非物质文化遗产以广泛的民众参与度而著称,它通过节日庆典、纪念仪式等集体活动形式,有效地动员了农村居民的参与。这种做法不仅促进了村民之间的交流与互动,而且加深了他们之间的信任感。在乡村社会中,非遗对于重建人际关系网络、重塑村民的集体情感,以及构建共同记忆和凝聚共同体意识方面,扮演着至关重要的角色,是强化社区联系和文化认同的重要工具。

现有成果从文化治理、乡村治理、非遗的价值与功能等方面进行了深入研究,虽然都涉及乡村文化治理或非物质文化遗产的治理功能,但对于非遗参与乡村治理的内在契合性并未做更深入的探讨。应该关注非物质文化遗产自身的产生条件、组织制度及表演形式与文化治理的共通之处,基于历史文化与现实社会两个层面寻找更行之有效的方法。下面以河南省灵宝市东西常村省级非物质文化遗产“骂社火”习俗为例,探究其如何通过构建教化场域、促进文化认同及创造公共议事空间等方式发挥文化治理功能,以期为非物质文化遗产参与乡村治理提供新的路径思考。

一、“骂社火”的历史渊源

(一)社火的起源

社火,作为一种源远流长的民间文娱活动,其起源可追溯至上古时代。先民们出于对土地神(社)和火神(炎帝)的尊崇,在对自然力量缺乏科学理解的背景下,通过祭祀和娱乐神灵的活动以祈求五谷丰登、国泰民安。而后逐渐演变为一种娱神并自娱的群体性文化艺术,从古至今传承下来。关于“社”的由来,顾颉刚在《古史辨》中说:“社是土地之神,从天子到庶民立有不等的社。”“方六里,为之曰社。”(《管子•乘马》)即方圆六里为一社,以社为单位,“击器而歌,围火而舞”,故称社火。换言之,由于土地广袤,祭祀活动无法统一进行,人们便以“方圆六里”为单位划定出“社”的范围,而“社火”就是在这片区域中进行的祭神娱人的大众活动。

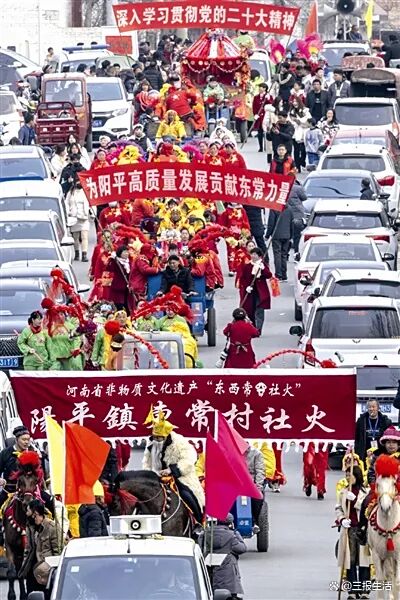

社火

早在《东京梦华录》“卷八”中便对社火的表演形式有过明确记载:“其社火呈于露台之上……自早呈拽百戏,如上竿、趯弄、跳索、相扑、鼓板、小唱、斗鸡、说诨话、杂扮、商谜……道术之类,色色有之,至暮呈拽不尽。”《东京梦华录》中所描述的社火节目品类大多被保留至今,人们一起说笑打闹,载歌载舞,迎神除祟。而社火的内涵和表演形式在漫长历史变迁中不断丰富拓展,直至今日,凡民间迎神祭神的集体娱乐活动均与社火有着密切联系。

(二)东西常村“骂社火”的演进

社火在民间广泛流传千百余年,与各地区文化融合后逐渐形成了具有鲜明地域特色的表演形式,如泾川北塬在夜间举行的“夜社火”、南塬以武术为主题的“武社火”、陕西宝鸡地区内容血腥的“血社火”等。

“骂社火”发源于河南省灵宝市阳平镇东常和西常两个建制村。这两个村庄坐落于豫西地区,秦岭山麓之下,黄河岸边,正处于河南、陕西和山西三省的交界处。这一地区的历史可以追溯到尧舜时代,尧曰:“帝始生于东,起东圩为日之有常, 西王母勤政于西,起西圩为月之有常。”舜曰:“然哉,甚宜。”东西常村由此而始。东常村和西常村因此而得名。而后为了纪念轩辕黄帝和西王母,当地每年都会举行祭祀和庆祝活动,从春祭开始,以酒宴结束,其间的三天则用于举行社火表演。两村社火最初产生的主要原因是祭祀黄帝和西王母。但到了盛唐时期,社会安定富裕,该地村民痴迷赌博,于是两村规定联合举办“骂社火”以冲淡赌博的影响。从大年初二开始,骂手自由组合为十人左右的骂阵,敲着埋人鼓(丧鼓)到对方村叫骂,另一村次日回敬,挑骂持续到初十深夜。

民俗产生于人们共同约定并自觉践行的社会生活习惯与文化传统,外部文化介入使得村内原有的文化生态受到倾轧,“骂社火”就此产生,其表演形式和目的也由祭神娱人转向了劝诫教化。

二、骂社火:从文化娱乐到文化治理的转变

(一)表演形式:“骂”与教化场域的构建

“骂”是人类情感宣泄最为直接的方式,由于情感的复杂性,“骂”也可以拥有不同的内涵和种类。有情侣友人之间插科打诨的“嗔骂”“笑骂”,亦有相看两厌时产生的“咒骂”“辱骂”。据陈茜苑考证,“骂”的产生与历史演进和古代诅咒仪式有着一脉相承的联系。“骂不仅吸收了咒的语言,也继承了它的某些特点。咒总是相伴着一系列仪式进行的,具有强烈的表演性和戏剧性。随着咒的衰落,与之相伴的仪式有的演变为骂的民俗活动。”“骂俗”作为一种民俗现象,它是指那些在民间传统活动中包含詈骂行为的习俗。在我国许多地区的民俗信仰或节庆仪式中都可以寻见“骂俗”的存在,如四川开县元宵“赛骂”、广西壮族“骂中秋”等;傈僳族“骂龙王”等。它们往往在集体活动中发挥着情感调节和情绪表达的功能,人们利用“骂”来维系人际关系,表达对事物的态度与看法,或伸张正义或宣泄不满:它打破了乡村治理自上而下、单轨的格局,使底层民众的声音通过表演和夜骂得到尽情的释放,以狂欢的形式消解现实社会的矛盾。同时,它解除了行政权威下民众意见表达的束缚,将狂欢仪式转化为一个教化规劝的场域。

从表演形式来看,东西常村“骂社火”将“骂”转化为一种文化娱乐活动,从而弱化了现实社会中存在的矛盾与冲突。在正月十一到正月十六之间,两村每日交替举办表演以挑逗对方村子“出社火”。表演通常由“骂阵”“拜请”“出杆”“夜征”四部分组成。“骂阵”意为由锣鼓、三眼枪、骂家、护卫等百十人所组成的团体,骂人者把皮袄翻面穿在身上,象征自己是野兽;“拜请”有祭拜、邀请之意,三个探马率领的马队、彩杆、锣鼓、标驮在自己村里祭拜关帝,期望关帝保佑他们风调雨顺,人寿年丰,保佑上杆的孩子平安无事,然后在对手的村落里耀武扬威,邀请对方村民前来观看本村表演;之后的出杆是由孩子或成人组成庞大队伍,扮演不同角色;到了晚上,骂阵队到对方村子挖苦讽刺、骂社会问题、骂村子的管理者、骂对方出社火的漏洞、骂一切让人不满的事务,此为“夜征”。可见,“骂社火”的核心行为“骂”更应该被看作是一种艺术手段或文化表达。它通过娱乐表演的形式,揭示了现实社会中那些难以调和的矛盾,打破了传统的僵化思维和等级制度的束缚,为人们提供了一个释放创造力和想象力的空间;它能够敏锐地捕捉到社会矛盾,并以幽默和讽刺的方式加以化解,将乡村中可能会发生的暴力冲突、管理权威动摇等问题消解在集体狂欢中,从而满足人们内心深处对于美好生活的向往和追求。

东西常“骂社火”

从表演内容来看,“骂”不仅仅是狂欢放纵的一种艺术表演形式,更是“群众对平时压抑的意见的一种异常形态的宣泄,一种公开的社会批评”。在以骂为主要基调的社火活动中,民众借助这种方式对公共事务、人际关系等问题进行评议,故而骂的实际意义在于寓教于乐。可从以下几处“骂社火”选段中见微知著。

骂贪官污吏

各位乡亲往前站,我把贪官来批判;

某某消费档次高,他把公家拿得捎;

整天胡㞗到处转,不给乡亲把事办;

这种作风不改变,百姓一定把你换。

骂不孝

村里有个张三混,视他爹娘如大粪;

小时人称张二干,长大就他不要脸。

他爹要饭他不管,他妈吃饭他夺碗。

若再虐待爹和娘,必定烂心又烂肠。

骂赌博

某某娃子不听劝,从小就把赌博干。

打出八饼偷二万,每夜赌到两点半。

他妈怕他眼熬烂,回回寻他来阻劝。

妈呀妈,你别管,胜过选金刮汞板。

娃呀娃,听妈劝,别在人前丢脸面。

可见“骂社火”主要是针对两村内部存在的不良风气,如村干部的不作为、违法乱纪、不孝父母等。通过有针对的“骂”,不仅会让被骂对象受到道德谴责,同时也能提醒旁观民众有则改之,无则加勉。在东西常村,那些违反传统伦理道德和主流价值观的行为都有可能成为被“骂”的对象。也因此赋予了“骂社火”这种集体性狂欢活动以劝诫的意义。村民在参与社火过程中会不自觉地进行自省和反思,这便构成了东西常村用以自我调节的天然教化场域。

(二)组织制度:“社”与文化认同

在追溯社火渊源的诸多文献中,对于“社”的解释可以囊括为两种,其一指土地神,其二则指基于地域产生的基层组织。《白虎通义•社稷》记载:“人非土不立,非谷不食,土地广博,不可遍敬,故封土立社。”事实上,这两层含义之间相互重叠,古代先民将土地封为“社”予以崇敬,又因土地面积辽阔,将“社”以地理面积进行划分,于是上至天子下至普通民众都有了不同的“社”。据赵世瑜考证,“所谓社,就是中国古代的一种基层聚落,也是上古以来的聚落或土地之神,祭祖表示血缘的联系,而祭社表示地缘的联系。”先民为了更好地祭祀广袤大地,于是以“社”为单位进行活动,可以说“社”从产生之际便具有组织性。但同样是基于地缘产生的组织,“社”与行政划分下的乡镇村落却存在本质上的不同:“社”并不具有强制性,社内成员因为相同的信仰习俗聚集在一起,它不只是行政区域的划分,而是更多地源于这个区域内民众们彼此认同并自觉践行的文化传统。

据何慧丽等学者考证,“骂社火”的治理主体由传统社区内生性权威构成,包括宗族长老体系与士绅阶层的协同共治,主要依托宗祠公产、宗教场所属地及集体耕地的周期性产出,辅以多元社会力量作为经济保障。每年在东西常村的村民商量如何举办“骂社火”时,都会将其默认为村落内部的事情。社火头对每年骂社火的形式和主题加以总体把控,村民们自发自觉地承担捏杆、制杆、出牌子等任务,至于文化宣传、文旅收入、政府财政支持等问题并不是社火举办的主要考量因素。主动参与“骂社火”的人们通过这些独特的习俗来表达自己的所属“社”群,从而形成一种身份上的文化认同。同时,“骂社火”中的故事、角色和情节往往与当地的历史传说和村落事务有关,这些从古至今共同的记忆和情感体验也不断加深村民对本土文化的认同与归属感。由此可见,“社”的产生源于这一区域内民众的文化认同,“骂社火”习俗的存续也依赖于此。

(三)公共空间:“火”与乡村事务的集体评议

巴赫金指出,狂欢节是一种全民性的演出,其中没有表演者和观赏者之分。同时,狂欢节往往伴随激烈的仪式,最主要的仪式就是人们以戏谑形式推举“国王”,使狂欢具有平等性和颠覆性。对“骂社火”而言,其平等性和颠覆性在于将参与乡村事务的权利下放至民众当中,以表演为载体创造出一个集体评议的场所。

所谓“火”,通“伙”,表示群体和众多之意,与“社会”的“会”同义。在中国传统乡土社会中,与之相似的香会、庙会等活动不计其数。但与普通“火”“会”不同的是,参与“骂社火”的群众被赋予了评议公共事务和参与乡村治理的权利。从既往研究来看,许多学者提出“骂社火”的颠覆性和平等性突出表现为对宗族的挑战。传统乡村中“大姓宗族的权力独占和相互倾轧,此种空间难以存在公共领域所具备的对话、协商和交流机制。骂社火制度的潜台词和重要贡献在于‘去宗族化’和建构多姓共生的政治参与模式。”事实上不仅仅是“去宗族化”,“骂社火”创造的公共议事空间中所有参与者的阶级、宗族、社会身份几乎都是平等的,任何人都可能成为被骂对象。东西常村广为流传的一首《骂社火歌》:

骂手队,口齿利,骂的对象有目的。

骂贪官,骂污吏,骂他做事不讲理。

骂乡绅,骂狗腿,依权仗势把人欺。

骂那懒汉不劳动,骂那小偷没脸皮。

骂那赌博不正干,地痞流氓坏东西。

骂他祖宗老八辈,后代儿孙不争气。

你骂他,他骂你,两村相互揭老底。

歪风邪气怕人骂,以民治民办法奇。

“骂社火”使村民拥有了自由对话的权利,也赋予了村民一种“集体使命感”。抨击不良行为或批判治理乱象时,人们不用担心来自宗族、村干部、某人或某个家庭恶意报复的威胁,而是以“驱逐村落歪风邪气”为共同的目标和使命,在“骂社火”创造出的公共议事空间内进行平等交流和相互监督。

作者简介

徐金龙,文学博士,华中师范大学国家文化产业研究中心文化资源研究所所长、副教授、硕士生导师。

张晓雨,华中师范大学国家文化产业研究中心研究生,主要从事文化资源与文化产业、非遗保护利用研究。