研究 | 殷波:传统手工艺类非遗领域的人工智能应用现状与展望

传统手工艺类非遗,概指非物质文化遗产体系中的传统手工艺类项目,即联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》关于“非遗”五大分类中的“传统手工艺”,《中华人民共和国非物质文化遗产法》关于“非遗”六类划分中的“传统技艺”,《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》六类范围中的“传统手工艺技能”,以及国家级非物质文化遗产代表性项目名录十大门类中的“传统美术”和“传统技艺”中涉及手工艺的内容。作为非物质文化遗产的组成部分,手工艺经验文化在历史上世代相传,与生产生活紧密联系,凝聚了民族文化的创造力,维系着民众共同的情感和记忆。其突出的“手工”属性,讲求因材施艺,传承主体掌握的高超的技能水平,具有大工业生产所不能替代的文化价值和生态价值。自社会现代化转型以来,由于科技变革、生产生活方式变迁,以及自然环境变化,传统手工艺的存续和发展受到冲击,成为国际国内非遗保护体系中明确的类目细项。当前,在我国已公布的五批国家级非遗代表性项目名录中,传统手工艺的类别、属地和传承主体已相对健全明确。从人工智能技术应用的角度看,传统手工艺类非遗作为文化资源因此具有清晰的范围和全面信息化的基础。

人工智能相关概念自1956年在达特茅斯会议上首次提出,随着硬件建设,大数据、大算力技术的发展,大致演变出三种类型:一是基于数据逻辑计算和统计分析的“分析式”人工智能,二是基于交互、识别、模拟和理解而形成决策、构建策略的决策型人工智能,三是演绎创造全新内容的生成式人工智能。现阶段,“生成式”人工智能技术主要通过收集海量数据,将信息提取并存储于超大规模神经网络中,在大量数据基础上拟合复杂函数,增强泛化能力和涌现能力,将之应用于具体任务。就现实世界的数据作出抽象和描述,并从中找出规律和模式的“模型”。由大量图像、文本等数据构成的“语料库”,以及对相关数据的高效存储、理解与“训练”,是技术构成与实施的关键。

传统手工艺类非遗保护传承与设计创新中人工智能技术的应用,在“数字化”存储基础上进一步向“生成式”创新演进,其中包含人工智能技术与手工艺经验文化的内在联系和发展规律,并深刻凸显出手工艺的恒常本质。

传统手工艺类非遗的数字化,主要是对实体物理空间及经验状态的手工艺存在进行信息的再现、复原,使之转化为可共享、可再生的数字形态,实现信息化采集存储和展示传播,并结合数字生活需求加以利用。

(一)数字化采集

传统手工艺类非遗资源的数字化采集是基础,其规范与全面直接关系到后续处理和应用。根据2023年文化和旅游部发布的文化行业标准《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》,其中与“传统美术”“传统技艺”相关的手工艺数字资源采集,主要涉及手工艺的材料、工具、工艺流程、特色技艺、风格流派、典型作品或产品,以及其生产流通的机制和工场、作坊、店铺等营销空间。其中包含传承人、传承群体、传承谱系、传承方式、组织机构、保护情况等传承要素和脉络,以及文物古迹、文献资料等物质信息遗存,还关联风俗习惯、自然环境及思想观念。国家级行业标准的制定,“有助于相关工作者准确把握、深入挖掘传统技艺门类非物质文化遗产的专业特性,系统、科学地开展采集工作,进行更加专业和规范的表述,提升成果质量。同时,全面、专业地对传统技艺门类非物质文化遗产数字资源进行描述,为数字资源的后续管理、发布和应用等工作奠定坚实基础”⑤。传统手工艺类非遗的数字资源采集与存储将直接形成数字化档案,为传承、传播以及文化再生产提供支持。

(二)多维信息展示

经数字技术转化,传统手工艺类非遗能进一步实现多维信息展示,相关互动体验场景更加丰富。比如,运用智能建模技术,对传统手工艺类非遗的人文环境等文献性、概念化的场景进行智能优化和虚拟再现,深度模拟还原传统手工艺类非遗孕育发展的空间环境,在保留细节特征、高度仿真的同时,审美化地再现相关信息要素,使因受工业化冲击而被边缘化的传统手工艺类非遗与受众通过体验形成新的对话可能,从而在感性体验中实现对传统文化情感的唤起与共鸣。近年来,敦煌研究院的全景漫游、上海豫园的山海经主题AR灯会、南京大报恩寺遗址博物馆的“报恩圣境元宇宙”等项目,均以数字媒介重构非遗情境,因模拟、重现非遗场景,创造沉浸式文化体验而备受关注。电子游戏《黑神话:悟空》《原神》《天涯明月刀》等,运用非遗元素搭建游戏场景,深化、拓展游戏的文化内涵与体验空间,同时也创造了与非遗相关的游戏视听体验。从根本上说,传统手工艺类非遗的存续发展,不只是手工艺之“物”的留存和对手工艺之“美”的欣赏,其“非物质性”内核的延续离不开主体的文化需求,活态传承亦需文化主体的深度融入,需要文化主体不断参与手工艺的经验过程,介入手工艺的发展生态。手工艺由此不断投射、融入当下文化主体的内心与生活。从这个意义上看,数字技术及媒介对传统手工艺类非遗的演绎,有助于通过感性叙事凸显内在的人文价值,在“非物质”意义上促进手工艺文化的传播与传承。

(三)网络互动传播

随着网络通讯技术的普及,传统手工艺类非遗的互动协作、虚拟学习,以及快速链式传播得到进一步发展。历史上,传统手工艺由师徒相授、父子相传或特定地域、聚落的共识默会实现传承,具有一定的封闭性。互联网通讯语境中,手工艺则获得了全新的传播与接受可能。比如,关于手工艺制作过程的网络直播、虚拟化体验,以及手工艺信息的全面解析传播、相关圈层群体的讨论传播等,突破了传统传承方式的壁垒,手工艺作为信息时代共创共享的文化获得新的发展空间。另外,在产品网络营销过程中,网上平台运用大数据计算分析大众需求,实现传统手工艺类非遗产品信息的个性化推送,极大地提高了传统手工艺类非遗产品的传播效率。值得指出的是,成为当代信息流的组成部分,也将不同程度地弱化传统手工艺类非遗与地方知识体系、原生文化生态的联系,甚至可能使其沦为碎片化的视觉奇观,形成数字化、信息化发展过程中新的问题。

总之,传统手工艺类非遗的数字化是人工智能生成式应用的基础,采集存储的数字资源将成为语料库建设的初步数据储备,数字孪生创建的虚拟模型可用以训练AI模型,网络群智机制对传统手工艺类非遗数字资源的解析数据也有助于机器在深度学习过程中“理解”手工艺构成背后的语义信息。同时,人工智能生成文本、图片、视频、代码等用于传统手工艺类非遗的衍生设计、文化传播等,将进一步提高生产效率,并创造新的发展空间。从目前AIGC生成视频技术来看,基于对物理规律的理解,3D建模自动化生成还将进一步发展,智能化生成几何形状、映射纹理、匹配材质等不仅易于应用在工业设计领域,在深度理解传统手工艺类非遗的构成以及语义、语境的基础上,还将助力传统手工艺类非遗的设计创新。综上,传统手工艺类非遗领域人工智能技术的应用,已迈入“生成式”发展阶段。

二、传统手工艺类非遗的生成机制

生成式人工智能是智能技术从逻辑计算、感知认知到创造生成的递进过程,通过深度学习和精准模拟事物内在规律自主创造新的内容。

(一)“生成式”原理

目前,生成式人工智能的“大模型”主要在大规模数据集上运用大算力展开归纳统计,在机器的“学习”“理解”阶段,通过超大规模神经网络的层次化建模和分散表示,高效存储和理解海量数据,并由反复代入数据、自主调整参数以提升复杂数据匹配的效率和精度,促进特征抽取和模板匹配。这一阶段,模仿大脑神经元感知信息的神经网络如编码器,将语言映射到低维向量,用向量表达语义信息,精准实现统计分析和预测。而且,作为“深度学习”,形成计算机视觉、自然语言处理等领域的通用框架,成为通用大模型。在“生成”阶段,神经网络如解码器,将低维向量映射到语言,将向量中蕴含的信息表达出来,生成文字、图片、语音、视频等,创造性地衍生出新内容,包括具有一定艺术性的作品。因此,生成式人工智能的开发与应用,主要包含数据收集、模型训练、模型调试、部署优化等基本流程,在传统手工艺类非遗的保护传承、设计创新应用中,主要包括传统手工艺类非遗语料库建设、模型训练与调试,以及具体“生成式”的任务执行。

(二)语料库建设

传统手工艺类非遗的数据收集,涉及传统手工艺类非遗本体与传承体系的知识图谱构建,特色元数据的标准建立,以文本、图像及音视频作为语料的标准化处理,以及与语料对齐相关的数据特征识别和标注对齐方法研究。在语料库建设中,需要系统梳理传统手工艺类非遗的本体构成及传承体系,定义传统手工艺类非遗的核心概念与分类体系,明确各类手工艺项目的属性、关系及层级结构;采用数据挖掘与知识抽取技术,从历史文献、口述资料及现代数据库中提取关键信息,构建包含传承人、技艺流程、地域特色、文化背景等多维度的关联网络;通过可视化技术等展现手工艺类非遗的演变脉络、传承路径及影响因素,为深入理解和保护传承提供依据。同时,需要进一步建立传统手工艺类非遗的特色元数据标准,就手工艺品的视觉形态、功能价值、文化内涵、审美风格、制作工具、物料材质、工艺技法,历史背景、地域文化、应用场景等,建立统一、全面、准确的数据框架与类别数据基础。比如,借鉴CDWA(艺术品描述目录)和VRA(视觉资源协会元数据标准)等国际通行元数据标准,结合手工艺特性制定具有包容性、规范性的传统手工艺类非遗数字化元数据标准,进一步构建丰富、精准、可操作的传统手工艺类非遗特色语料库。

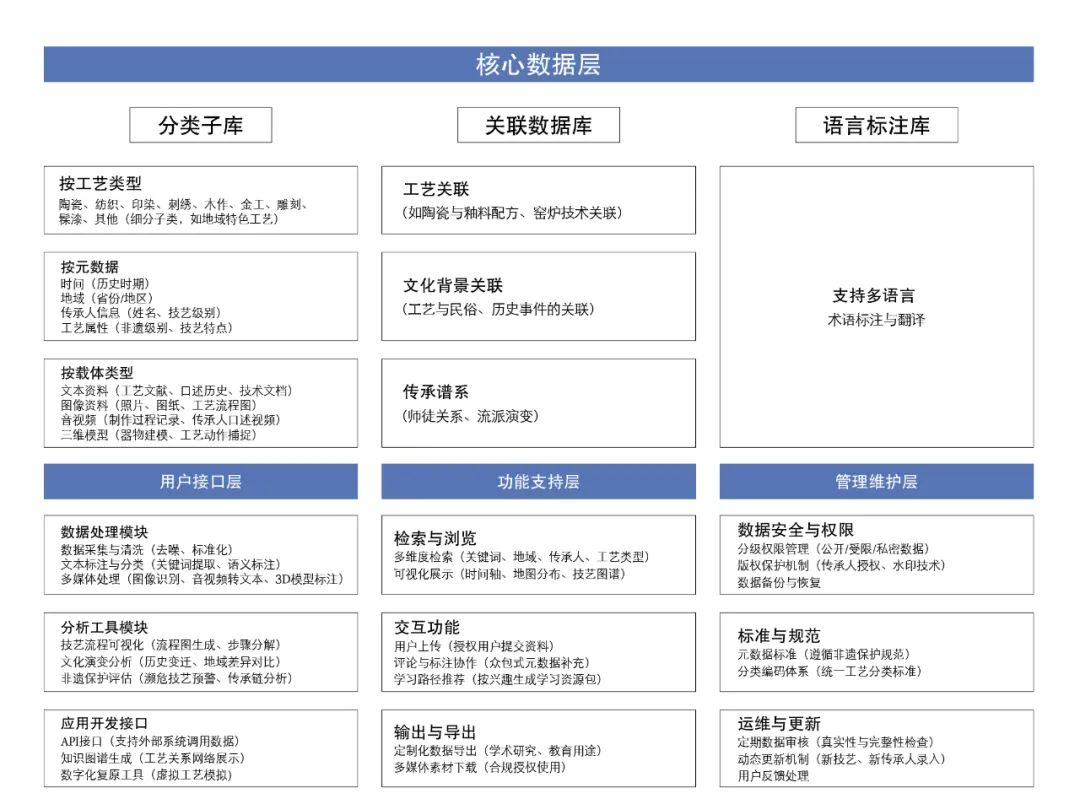

在此基础上,需要对传统手工艺类非遗的文本、图像及音视频进行标准化处理,包括对文本、文献进行清洗、去噪和标准化处理,去除无关信息并保证文本的质量,对图形、图像数据进行统一的尺寸调整、噪声去除、色彩校正,以确保图像特征的稳定性和可比性;对音频、视频资料进行统一的格式转换、噪音抑制、关键帧提取,形成高效的数据采集与整理框架,确保数据的完整、准确和丰富多样,建成多维度、多层次的传统手工艺类非遗语料库(图1)。其中,涉及传统手工艺类非遗的语义对齐问题,需进一步开发和优化传统手工艺类非遗数据的特征识别与标注对齐方法,通过深入分析传统手工艺类非遗项目的独特属性,如技艺细节、制作材料、文化意义等,开发精准的标注体系,以支持自动化和半自动化的数据标注过程。具体可依托传统手工艺类非遗领域的专家学者等开展文本对齐工作,通过图像特征描述、图像语义罗列、图像关键信息标注、图像局部特写等步骤建立详细的图像文本。基于CLIP算法生成文本特征,通过像素间关系建模、图文精确对齐、审美风格生成,实现文本概念与图像之间的精确对齐,在大规模数据训练的基础之上实现新数据的自动识别与标注,使其成为动态扩展、自我完善的知识库,为传统手工艺类非遗的保护、研究和传播提供数据支持。

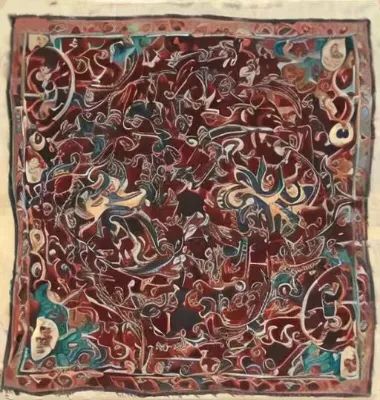

▲ 图1 传统手工艺语料库结构图(殷波 制)

(三)大模型训练

在此基础上,进一步构建传统手工艺类非遗大模型,通过机器深度学习发掘传统手工艺的构成规律,实现数据成果的多领域应用。以传统手工艺类非遗的语言大模型为例,包含对历史文献、过程记录、艺人口述等多源文本语料的逻辑化、标准化、结构化、任务化预处理和校对;同时利用现有中文大模型,采用迁移学习策略,运用MIF(多任务指导微调)和LoRA(低秩矩阵)等技术对模型参数进行优化微调;从而确保模型在广泛捕捉“非遗”语言规律的同时,深入挖掘传统手工艺类非遗的技艺特点、文化内涵和艺术风格,并结合艺人、专家的经验,对模型认知性能进行评估并进一步迭代优化,确保模型的准确性和专业性。就此,可进一步开发传统手工艺类非遗智能设计系统,实现传统工艺与当代设计理念的融合创新(图2)。

▲ 图2 山东工艺美术学院“天工开物”特色模型(山东工艺美术学院 提供,2025年)

目前,在传统手工艺类非遗保护传承与创作创新中对生成式人工智能技术的应用,主要在文物修复、创意设计、版权保护、教育传承等方面形成了一系列成果。

(一)信息识别基础

传统手工艺类非遗的信息识别是相关应用的基础。当前,主要运用人工智能技术的聚类算法等对采集的手工艺图案纹样、色彩构成以及材料、型制等进行语义识别、标准化编码、初步分类和预处理,并采用相关算法对数据集进行训练和测验,以典型特征、典型度为基础形成智能分类系统,进而构建图案纹样等图像数据库,或通过基因参数模拟算法构建生成具有典型特征的手工艺原型,充实信息样本。比如,现阶段在对南通蓝印花布的纹样艺术采集与分析⑥、孝感雕花剪纸信息的采集与图案要素库建设⑦、瑶族服饰及织锦图案的智能分类⑧、云纹图像的自动分类⑨、扬州漆木柜分类预报模型的构建⑩,以及侗族特色传统村落原型的模拟和计算⑪等方面,取得了系列成果。相关技术的深入应用为传统手工艺类非遗的保护、传承与再设计提供了重要基础。

(二)保护修复

在手工艺文物的保护修复方面,主要涉及对手工艺品的色彩、纹理、图案等的图像修复、形态还原和工艺应用。在图像修复中,运用深度学习技术,通过大量图像数据学习,生成语义合理的像素,修复缺失图像。与纹理合成等图像修复技术主要基于图像相似性进行补全修复相比,生成式人工智能的应用,能更深入理解图像的语义内涵并有效修复较大缺失区域。此外,基于稀疏表达的图像修复,随着数据、算法、算力的提升可进一步提高修复效果,应用于相关图像的修复与增强。比如,在敦煌壁画修复中运用深度学习等智能技术辅助复原保护,并不断改进相关生成对抗网络结构,提升结构相似性、峰值信噪比等评分,提升修复精准度。在形态还原和工艺应用方面,通过信息整合分类、数字建模、算法分析等方式生成修复方案,并就修复方案进行评估测试,促进研究和应用。例如,有相关研究进行陶瓷显微图像分类,通过陶瓷碎片的有效分类辅助文物修复,取得了新的进展。

(三)设计创新

在传统手工艺类非遗设计创新方面,当前生成式人工智能的应用主要在手工艺类目内的图案、色彩、造型等创新设计方面,以及基于手工艺数据信息的跨界迁移形成的衍生设计,包括对产品的造型、图案等的设计,以及由风格迁移而形成的风格设计等。在手工艺类产品设计中,依托图案数据集、文化原型造型系统、色彩语义系统及风格类型系统,通过智能检索、模拟学习、分析预测等创新生成设计方案。如阜南柳编产品设计⑫,建立了地方特色柳编图案、图像识别模型,包含传统柳编图案和现代柳编图案,经过不断迭代训练,自动生成图案设计方案,既是对传统的延续,也融入新的创意内容。又如花瑶挑花设计,通过纹样分割、风格分类、语义特征抽取等方式生成创新图像,应用于文创产品设计。此外,在更为广泛的衍生品设计中,根据传统手工艺相关品类的色彩、形制等构建语料库,进行模型训练,生成设计草图,这一过程具有美学风格的延伸意义。如根据壁画服饰等研发传统服饰风格化图像数据库,通过选择卷积网络框架、选取对应特征层并不断优化,形成基于传统服饰文化的创新设计。又如民族服饰草图自动着色模型,可用于民族服饰的配色设计。

值得指出的是:基于语料库的创作产物(如设计方案、图样草稿等数字资产)不断生成,传统手工艺类非遗生成的内容版权保护逐步提上议程。运用区块链技术搭建版权存证平台,基于区块链分布式去中心化、信息可追溯、内容不可篡改和数据透明等特征,提供生成作品的版权登记、保护、使用等一整套解决方案,可对使用者发布的数字产物进行登记确权,确保版权信息的可靠存储和有效追溯。同时,结合智能合约技术,可实现授权使用、版税分配等版权自动化管理,从而有效保护传统手工艺类非遗生成内容的版权,维护并激励使用者学习和创造的积极性,促进传统手工艺类非遗的传承与创新。

(四)教育传承

在传统手工艺类非遗的教育传承方面,生成式人工智能在算法统计与深度学习基础上形成新的“知识发现”,其发掘构建的手工艺物品、经验等数据中的逻辑联系,既包括以往认知中尚未发现的联系,形成如“人工智能连接表”(AI Connections Table)等,成为教育传承的补充,也可以利用自然语言处理和深度学习算法,就浩如烟海、单凭人力难以全部识别的传统手工艺类非遗物象展开模型训练,自动生成文字描述,促进手工艺人、专家学者及社会公众进一步认识和了解相关内容。同时,基于生成式人工智能的新的“人机协同”关系,专家学者等运用算法数据库进行智能检索分析,在专家与智能工具的协同中形成新的认知与研究成果,是对教育传承知识经验系统的补充和深化。此外,在更表层的应用中,通过大语言模型开展的知识问答、实时翻译、宣传介绍等,都具有极强的数据信息支持,可以开展个性化的辅助服务。

事实上,在传统手工艺类非遗的保护、传承、传播乃至设计创作中,运用生成式人工智能技术,意味着作为具身经验的手工艺要经过数理逻辑的“转译”,以数字形态经数据信息的统计算法被识别、分析,并促成新的生成创造。这一数理逻辑的“转译”过程,实质上凸显出传统手工艺类非遗的经验本质。因此,只有从本质出发,才能在人工智能统计学习的“暴力美学”中尽可能保持手工艺的内涵和特色。

传统手工艺作为具身经验转化为算法可处理的符号系统,涉及媒介的转换和意义的阐释,涉及隐性知识的发现和显性规则的建立,其关键是在保留核心价值的同时,实现功能与形式的再生。

(一)“感性”经验的“数理”化转译

在语料库构建阶段,即面临手工艺“感性”经验的“数理”化转译。在手工艺实践中,人的体能、智能、情感、记忆通过“手”施加于“物”,这种“手的表述”不同于口述或书写,主要通过双手(或借助工具的辅助)将目的、思想、情感等投射到现实的物质材料中,以“物”的形态和功能加以表达与实现。对于手工艺品的使用者或欣赏者而言,就像写信人与读信人,手工艺塑造的物质功能和感官审美的语言即刻被领会。但对机械而言,即使将统计分析称之为“学习”,将用以存储数据、进行偏微分方程组等计算的机构称之为“神经网络”,将物体检测、姿态估计、图像分类、实例分割等归结为“计算机视觉”,其核心也仍然是机器算法的数理化计算。因此,在语料库构建阶段,即需要将传统手工艺类非遗中的“感性”经验转译为可量化和标准化的“数理”形式。就此,不仅要通过手工艺图像等计算机视图能够分析提取的有价值的信息(包括可视化信息和隐藏信息),而且需要进一步通过访谈交流、传感器记录、视频捕捉等方式对手工艺主体在制作过程中的感受、习惯和风格等信息进行采集,经过定量分析和系统建模,转化为参数化的数值和抽象化的模型。

应该说,在这一新的“人机关系”中,包含对手工艺经验本质的尊重。相对于工业时代大机器生产以机械化自动运转替代人的心性投入,智能化的机器学习与创意生成则关注人作为主体的感性要素,注重识别并分析手工艺之“物”的载体中所包含的“人”的自我,致力于将基于个人或集体经验,甚至难以言传的技艺技巧进行数字化转化,为传承提供依据,使传统手工艺类非遗在新的技术、文化语境中获得新的发展空间。

(二)“自然”背景的“人工”化转译

在传统手工艺类非遗的保护传承与设计创新中运用人工智能技术,还涉及“自然”背景的“人工”化转译。自古以来,手工艺不仅取材于自然,也往往模仿自然界的机理与工巧,甚至有人的境遇与外物境遇的比兴——唐代元稹《织妇词》句中有云:“檐前袅袅游丝上,上有蜘蛛巧来往。羡他虫豸解缘天,能向虚空织罗网”⑬,即由织妇之苦与蜘蛛之自主自如比兴工艺主体的境遇。手工艺中有潜在的自然——自然之物、自然之理、自然之情、自然之境。对人工智能而言,识别、理解手工艺中潜在的自然,不仅包括材料与自然环境的关系,也涉及物我相通意义上自然存在与工艺及工艺主体的联系。就前者而言,需要收集有关手工艺所处的自然环境数据(包含温度、湿度、光照等),以及当地原材料的物理属性(包括密度、质地、伸缩性等),探索记录环境因素对手工艺品制作技艺和操作步骤的影响,并研究可否利用现代科技复制相关环境参数,为传统手工艺类非遗在不同环境下的复现提供数据支持。就后者而言,相对抽象的人与自然的联系,需要结合多方面的文献梳理、实地访谈、工艺分析、艺术评论等加以勘查研究,对相关信息进行数字化处理,促使机器分析、认知其中潜在的联系,并加以运用。自然生态与手工艺存续密不可分,手工艺中内含的自然存在也是其从远古的狩猎采集到游牧农耕,乃至工业化大生产、信息化虚拟世界里均具有不可替代价值的原因之一。即使在智能化、虚拟化生存越来越普遍的现在和未来,人与自然世界的联系仍然是必要的,不可或缺的。手工艺是维系这种联系的方式之一。

(三)手工艺中“社群”联系的“机械”化转译

传统手工艺类非遗发展中运用人工智能技术还涉及对手工艺中“社群”联系的“机械”化转译。传统手工艺往往是地方聚落、家庭族群、行业的集体实践,其传承发展中包含人际联系和互动,包括分工合作、传承交流等,手工艺文化维系着特定的社群联系。而且,运用手工艺所持的目的、标准、风格、趣味等也往往受到社会习俗、地方文化的影响,具有共同文化背景的社群因而对手工艺的构成及形态产生影响,手工艺中因此包含潜在的社群关系。在人工智能“机器学习”和“转译”的过程中,需要通过问卷调查、深度访谈、参与体验等方式分析把握手工艺主体之间的联系,包括传习、接受过程中的协作机制、交流方式等;需要注意观察地方民俗、伦理观念等对手工艺的影响作用,形成可分析的数据信息,使得机器学习和生成具有更丰富的维度和内涵。

事实上,即使是物理存在,通过计算机视觉识别的“转译”也会存在不同程度的“语义鸿沟”,即图像以像素为单元存储并不能完全反映其基本的语义信息,其形态与人类的理解也存在差距。手工艺作为由经验构成的产物,较之艺术作品图像等更为复杂,包括手工艺中潜在的自然、社群、具身的感性经验等,向数理逻辑、机械化的转译,可能存在流失,产生鸿沟。但信息环境中,人类生活从社会、物理的二元空间,向社会、物理、信息的三元空间的拓展成为必然。发掘手工艺的本质,强化人作为主体所具有的对历史的深刻情感、批判性思维、文化理解、伦理考量等,开展跨学科、跨团队合作,进一步破解转译难题,从而实现新技术语境中的传续发展,势在必行。

手工艺是古老的也是当代的,是传统的也是未来的。古已有之的造物本质存续至今,不曾在机械化流水线的冲击下断档,也未像“失去手和身体的劳动的艺术家”般走向观念表达,以固有的身体性、自然性及相关联的时间,延续和塑造特定的感性体验、符号语言、节奏秩序以及隐藏的传统和哲学隐喻。随着生产技术发展,手工艺在物化的功能之外,作为“过程”的意义和价值更加突出,并显现出不同于机械标准化的创造性。可以说,手工艺的传承与发展,更在于以开放的姿态融入社会生活的变迁,并守护其本质。正如当前传统手工艺类非遗领域人工智能技术的应用,有助于加强关于手工艺信息的发现和理解,辅助传承和传播,并以生成式创新拓展手工艺的发展空间。同时,需要探索解决有关转译的问题,从而保持手工艺的本质特性。有反思指出,不只是“人”发明了工具和技术,工具和技术也在某种程度上实现了对“人”的塑造,人自身往往被更新迭代的工具和技术深刻改写,发生行为方式和思想意识的种种变化⑭。传统手工艺类非遗传承与发展中人工智能技术的应用,或将深化关于“人机关系”的反思。从当前实践看,其对于人文本质的追寻是一个视角,也是一个新的开端,需不断回溯主体性的“自我”并面向未来。

作者简介:

殷波,山东工艺美术学院教授,主要研究方向为传统手工艺文化与设计学理论。