研究 | 陈勤建 黄亚欣:传统村落文化整体性数字化保护与振兴研究(一)

时间:2025-07-30 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

130 分享:

传统村落中,形成了众多独特的非物质文化遗产,其间蕴涵着中华民族特有的文化精神和文化基因。然而,在现代化浪潮的冲击下,这些非物质文化遗产濒临消亡,做好其保护工作是重中之重。在保护过程中,应从民众生活出发,贯彻整体性原则,在传统建筑修旧如旧的同时,进行传承性生活相的自然修复;在对村落文化进行数字化记录、保护、整理、展示的基础上,盘活村落优秀文化资源,使其活化、转化和创新性发展,由此带动乡村振兴。

现有的考古学材料证实,长江流域的长三角地区与黄河流域的中原地区,同属中国文明源起的中心。近万年前,浙江金华上山地区,就已出现从洞穴迈向山地平原,过上定居生活的古人类,他们已有了原始农业。上山文化遗址出土的炭化稻及夹炭陶片中掺和的稻茎、稻叶和稻壳,经鉴定已出现了人工栽培稻。据此,人工栽培水稻的历史可追溯至距今九千余年的上山文化。稻作文明聚落地域形成的传统村落,既是人类生存生活的栖息地,也是传统文化的沉淀池。于此间形成的村落文化,是中华民族传统文化根脉的重要构成之一,积淀了中华优秀传统文化宝贵的精神资源,蕴含着中华文化基因。我国现代化的快速发展和《国家新型城镇化规划(2014—2020)》指导下城镇化进程的推动,对文化遗产,特别是非物质文化遗产保护工作带来了新的挑战。城镇空间分布和规模结构不合理,与资源环境承载能力不匹配;城镇管理服务水平不高,“城市病”问题日益突出;自然历史文化遗产保护不力,城乡建设缺乏特色;体制机制不健全,快速的“土地城镇化”阻碍了城镇化的健康发展。种种因素,使得村落文化赖以生存的语境遭受破坏,村落文化保护工作陷入了极大的困境,如吴歌、田山歌缺少了稻田,灶头画没有了老灶头,手工棉纺织技艺没有了棉田,庙会缺失了活动场域,等等。在现代化浪潮的冲击下,与传统村落文化相关的各类文化遗产(包括民居等物质文化遗产和口头、行为、心意等各类非物质文化遗产)部分消亡甚至整体消亡,已成为不可逆转的趋势。由此,做好相关文化遗产的保护是重中之重。特别是在这些文化遗产生命力尚存的情况下,应尽可能修复,并进行数字化保存和保护。数字化作为激活、焕发文化遗产的重要途径,不仅可以让文化遗产得到妥善保护,而且能够使其实现“永生”。此外,以数字化形式将文化遗产与人民大众的日常生活联结起来,可以让人们近距离接触、了解和感受文化遗产的魅力。2019年,CGTN(中国国际电视台)、腾讯社会研究中心和上海大学曾军教授团队共同发布了一份《数字新青年研究报告》,报告显示,有近90%的年轻人对传统文化有浓厚兴趣,其中有80%的年轻人通过网络了解传统文化。2020年,受疫情影响,很多博物馆闭馆,全国博物馆系统相继推出了2000多个线上展览,总浏览量超过50亿人次,使文化遗产的传播力和影响力大幅提升。文化是村落的灵魂所在。村落文化的历史传承,既是村落延续和发展的基础,也是推动乡村振兴的动力来源。数千年来,乡村中生成的许多生活理念、礼仪规范经改造而上升成为国家层面的制度规范。当前我们应当依托中华优秀传统文化传承发展工程,加大对村落优秀传统文化资源的挖掘阐释和保护传承力度。在中国式农业农村现代化、农业农村数字化转型的背景下,更要利用好数字技术,做好乡村文化数字化,助力当前的数字乡村建设。数字乡村是经济、政治、文化和科学技术等多个学科领域研究的对象,是一个典型的、综合的跨学科主题。2019年国务院办公厅印发的《数字乡村发展战略纲要》(以下简称《纲要》)指出:“数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程,既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。”《纲要》印发以来,各地立足当地农业农村发展情况及特色资源禀赋,在乡村信息基建、农村数字经济、智慧绿色乡村、乡村网络文化和乡村治理能力现代化等方面做出了有益实践。在数字乡村建设中,乡村文化数字化保护与传承是一个复杂的研究方向,它不仅涉及对当代乡村文化传统性与现代性的辩证讨论、文化艺术及数字技术融合发展的创造,还包含对城乡一体化发展的思考,对乡村文化建设多元主体协同体系的探索,以及对乡村地域特色文化的发掘与弘扬。乡村文化中,与物质文化遗产相比,传承性的非物质文化遗产更注重以人为载体的知识和技能的传承。然而,“人走茶凉”,非物质文化遗产往往比传统建筑等物质文化遗产更容易遭到损毁。由此,抓紧进行抢救性的、数字化的记录与保护,留下当地民众珍贵的文化记忆,已到了刻不容缓的地步。地域特色信俗及与其相关的仪式活动中蕴含着当地民众固有的神韵与思维,它处于人类文化意识框架的最底层,体现了一个群体特有的思考原型,应该对其进行数字化保护。1993年9月,我随中日民俗考察团到鹿儿岛的人吉市调查。11日下午,适逢一农民盖新房上梁。一个就地制成的木条丁字架上,挂上了红、紫、蓝、黄、白五色彩旗。丁字架中央,在柏枝叶的掩映下,有一幅底下为松树、上方中间为艳红的太阳,周围有三只飞翔仙鹤的团扇旗。一个充满信仰情感的鸟(日)图出现在民间“上栋祭”中。丁字架上的鸟(日)团扇和五彩旗在木屋脊的一端竖起后,在匠人带领下,三人上屋架,开始祭拜。仪式临近结束时,又向四周撒下各式糖果。据俗说,祭祀的柏枝鸟(日)团扇是请神降临用的。鸟(日)图在日本民俗信仰中有着独特的功能。

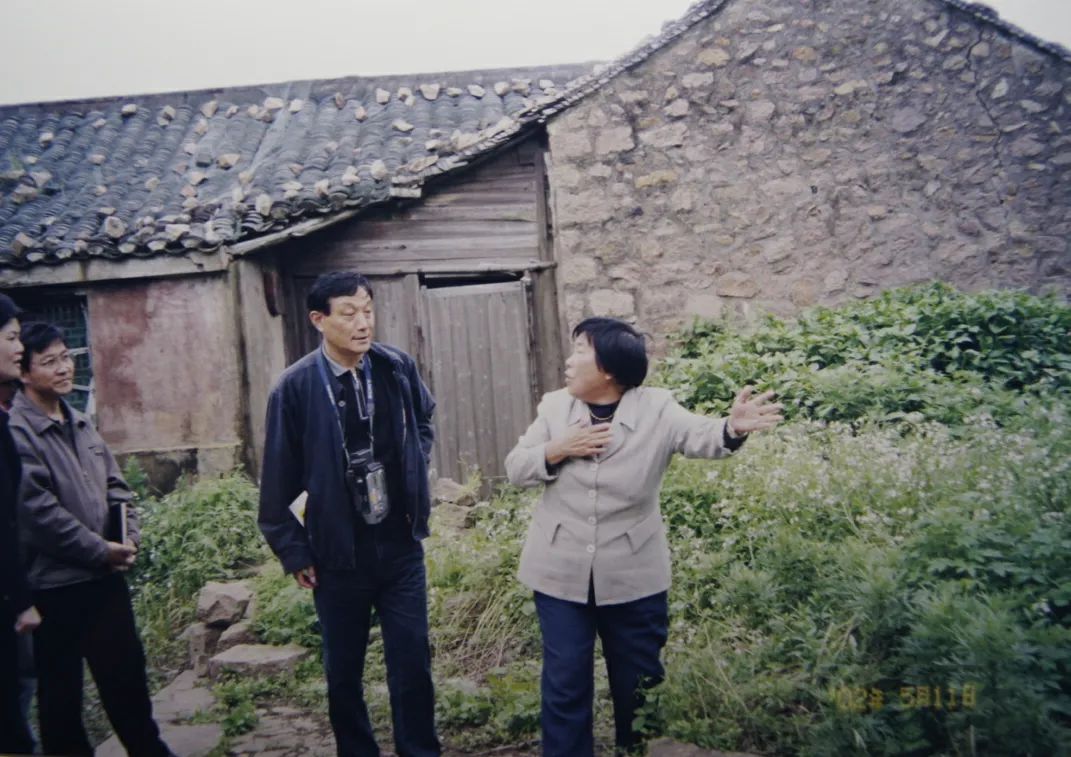

1997年12月21日至29日,我在浙江永嘉蓬溪村、丽水青田县洲头村、丽水莲都区老竹镇上井村对民居建筑中“崇鸟(日)习俗”的调查中发现,民间建房中重要的仪式,常常使用鸟的变种——“鸡”进行祭礼,民间俗谓“挂金鸡”或“上金鸡”。根据当地信俗,不挂金鸡不吉利,挂了金鸡可压邪,使人丁兴旺、家业发达。具体形式是上梁后,用柏树枝和彩纸扎一个凤凰式的大公鸡,安在正梁中间,并用一个金黄的橘子装在鸡的臀部,作要下的鸡蛋。仪式一般由木匠领班主持,祭祀七天后,撤去,房主的长子将“鸡蛋”(即橘子)吃下。或者由木匠做主持,在梁上以大公鸡为牺牲,跑梁,涂鸡血,口中念念有词,以求吉祥。前述日本人吉市郊盖房“上栋祭”中的柏枝和鸟(日)团扇旗,与此处的“挂金鸡”习俗何其相似。现在,木结构的房子不多见了,梁上挂金鸡的形式被涂鸡血或者挂红布所替代。“挂金鸡”习俗与我国稻作生产中形成的以凤鸟为主体的太阳鸟信仰有关,这种信仰以河姆渡文化和良渚文化为代表,一度兴盛数千年,并由南往北传播,遍及全中国。远古形成的鸟信仰,对我国思想文化和文学艺术发展影响极大,鸟信仰下的“羽化”意识和幻想,直接影响了我国特有的仙道思想的形成和发展。仙话文学艺术、老庄哲学、庄子的浪漫主义文学,等等,无不留有它独特的思考原型。鸟信仰文化在古代曾伴随着稻作生产的外移而向海外传播,日本、朝鲜以及东亚各国、太平洋沿岸,都有它的足迹,并对当地民族的思想文化产生了巨大影响。对这类信俗与仪式进行数字化保护,不仅可以动态保存当地民众独特的文化记忆,充分、生动地再现民众生活史、艺术发展史、思想发展史,还可为文学、历史学、社会学、宗教学、艺术学等相关学科的研究提供丰富可靠的资料基础。现代中国,传统戏剧不可避免地走向衰落。尤其是在城市中,大多要依靠政府非遗保护工作的扶植才能勉强生存。然而,在广大乡村,如浙江象山东门岛及泰顺地区,传统戏剧虽然也一度消沉,但在世纪交替之际,却出现了复兴之势,至今仍在自然状态下传承延续。在现代化高速发展的进程中,传统戏剧依然能够保持存续的活力,并在村落民众生活中发挥着十分重要的作用。

浙江农村的“菩萨戏”,又称“庙戏”,是在人们供奉的庙宇戏台中演出的娱神娱人的各类戏剧,其传承与地方神庙及相应的民间信俗活动的恢复重建有关。

浙江象山县东门岛渔村,有十多处多地方神灵组合的庙宇,从宋元明清传统社会延续到今天,每当逢年过节,或庙中菩萨诞辰,或出海捕鱼、外出谋生、养育嫁娶、遭遇天灾人祸等人生重大事件,东门岛的绝大部分民众在关注相应物质生活需求的同时,还会去特定的或自己特别崇信的菩萨庙中进行祭祀。东门岛地处象山半岛南端,与石浦隔港相望,是一个著名的海岛渔村,也是一个闻名遐迩的“神灵福地”。全岛仅约 2.8平方公里,历史上寺庙屡有兴废,共计有庙庵14座。从西向东,有财神庙(圆峰庙)、平水大王庙、东门庙(祚圣庙)、王将军庙、天妃宫(妈祖庙)、城隍庙、关圣殿(关帝庙)、药禅寺(在建中)、东景庙等,平均每0.2平方公里就有一座庙。按照这些庙宇在海岛渔民居住地的实际布局来看,主要的庙堂每几百米就有一座。该岛实际居住人口约四千余人,不论是按面积,还是按人口来计算,其庙宇分布的密度都是十分罕见的。当地渔民普遍地认为:不同的菩萨有不同的“神力”。如妈祖,是海上保平安的。柯鱼人出海风险大,相信妈祖菩萨会保佑,所以每逢鱼汛期出海捕鱼,总要到天妃宫、妈祖庙去求拜。如今,摇橹的木船已改为钢质的机动船,又有气象预报和卫星导航,安全性能极大提高,但人们长期以来形成的心意信仰依旧。平时,人们会按不同的需求向具有不同神力的菩萨祈福。笔者在调查中获知,当地渔民不曾想过自己朝拜的各个菩萨之间是否存在不合,也从未感到多神崇拜有什么不妥,这显现了地域特有的民间信俗的异彩。庙里演戏,通常有几种情况:一是菩萨生日,二是过年过节,三是遇大事求菩萨,四是知恩还愿。这些娱神又娱人的文化空间,成了当地民众人神交融、思想碰撞、情感宣泄、艺术审美的理想场所。在当地影视尚不发达的年代,这些乡村戏剧往往具有独特的优势,到了今天,虽然家家有电视,但其仍然没有失去昔日的光彩。人们观赏菩萨戏,不仅仅是为了看戏(菩萨戏,名谓“戏”),实际展示给观众的也不仅仅是戏剧意义上的“戏”。庙里的古戏台,框定了菩萨戏的历史观。每个古戏台,均是古色古香的楼台建筑,并配有楹联。高悬在王将军庙的古戏台两侧台柱上的对联,上联云“戏台方寸悬明镜”,下联云“优孟衣冠启后人”,横批为“鉴古今”。天妃宫戏台的上联为“两副面孔演尽悲欢离合”,下联为“一曲越剧唤醒今古奇观”,横批是“观古今”。城隍庙戏台的上联是“你背地做些什么好大胆,还来瞒我”,下联为“我这里轻饶那个快回头,莫去害人”,横批也是“鉴古今”。三个古戏台,宗旨类同:以戏为镜,察古今历史变迁,明人间是非曲直。至于为何喜欢看菩萨戏,按照当地村民王麻有老人的话:“看戏,看朝代兴衰,看忠奸,看忠孝,看皇帝(好坏)。”菩萨戏的内容,更是充满了民间性的历史、民族、国家的阐述。当地民众将菩萨戏分为“武戏”和“文戏”两大类。王麻有老先生认为,武戏就内容而言,大部分为“国戏”。他所谓的国戏,大抵是指由传说、逸闻、别史、野史构建起来的,关于民间化历史的安邦定国、宫廷争斗、改朝换代等一类的戏。当地民众就是通过菩萨戏认识自己国家民族的历史和文化的。1958年在台北纪念“五四运动”时,胡适说,他一生有两大贡献,其中一个就是率先提出了中国文学并行不悖的双线发展轨迹:作家文学和民间文学。中国文化也是并行不悖的双线发展轨迹:经史子集等文献文化和民间民俗文化,后者是国家民族固有的、民众赖以生存的文化,千百年来,流传至今。我在调查中发现,广大农民、乡镇居民,他们的国家意识、历史观、人伦道理,大多不是从文献中获取,而是从民间民俗文化的传承中获知的,乡村传统戏剧便是一例。传统戏剧在农村生活中,是当地乡民生活经验和人生观的教科书。近十年中,三次实地调查,笔者深感菩萨戏在东门岛渔民精神生活中占有较为重要的位置。除民族国家历史意识的感悟外,更多的是精神的寄托,对生活经验的形象体验和人生观的潜在塑造。菩萨戏犹如人生的百科全书,启迪受众如何做人,艺术地、潜移默化地制约并规范着观众的人生道路:比如怎样择偶,如何对待丈夫或妻子,怎么教育子女,何以面对人生坎坷,怎样处理婆媳、妯娌、邻里之间的关系,等等,不一而足。我在一次考察中恰逢王将军庙内在演菩萨戏。调研得知,是私家出资,祈愿王将军福佑一中年男子康健的祈福戏。王将军金像大殿的正对面,是一座精美的古戏台。大殿神案前的空地及两侧、大殿的台阶至殿院天井空地,密密麻麻地布满了家用的小板凳和靠背小竹椅。演出前约半小时,村民纷纷赶来。其中,老人小孩居多,也不乏中青年及部分时髦女性,他们有坐有站,挤满了大殿内外。民众互相招呼、交谈聊天的情景,不亚于江南古镇的茶馆。庙戏开场后,还有好几位身穿吊带背心、打扮入时的女孩,三三两两,脚蹬拖鞋,鱼贯而入,在戏台下嬉笑议论着台上的演员和古装戏。一时间,台上传统的戏剧和台下时髦的女性,形成了强烈的对比。乡村传统戏剧能够长期活跃于民间,并保持较强的存续力,说明它在传统与当代社会都有着重要的意义与价值。我们一直呼吁重视传统戏剧,是否应到戏剧的源地——乡村去学习取经?是否可以如贵州“村超”那样,利用互联网等数字化平台,让更多人欣赏乡村戏剧?陈勤建,华东师范大学终身教授,文艺学、民俗学博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。兼任国家非物质文化遗产保护工作委员会委员、上海市非物质文化遗产保护工作专家委员会副主任、上海市政府决策咨询专家。黄亚欣,华东师范大学国际汉语文化学院民俗学博士,日本神奈川大学非文字资料研究中心访问研究员,复旦大学中文系博士后。同济大学国际文化交流学院助理教授,华东师范大学中国非物质文化遗产保护研究中心特聘副研究员。责任编辑:张书鹏

文章来源:民间文艺论坛

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会