研究 | 徐铮:马上锦彩——从馆藏看丝质马面帘在北朝时期的流行

时间:2025-07-12 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

276 分享:

编者按:2024年4月至9月,中国工艺美术学会理论专业委员会发起“物质文化与设计研究青年学者优秀论文评议活动”,向全国青年学子公开征集论文。论文评议工作经初评和终评两个环节,评议出优秀论文25篇,其中一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖10篇。本期推出的是第一组“工艺美术史研究” 三等奖——《马上锦彩——从馆藏看丝质马面帘在北朝时期的流行》。全文如下:

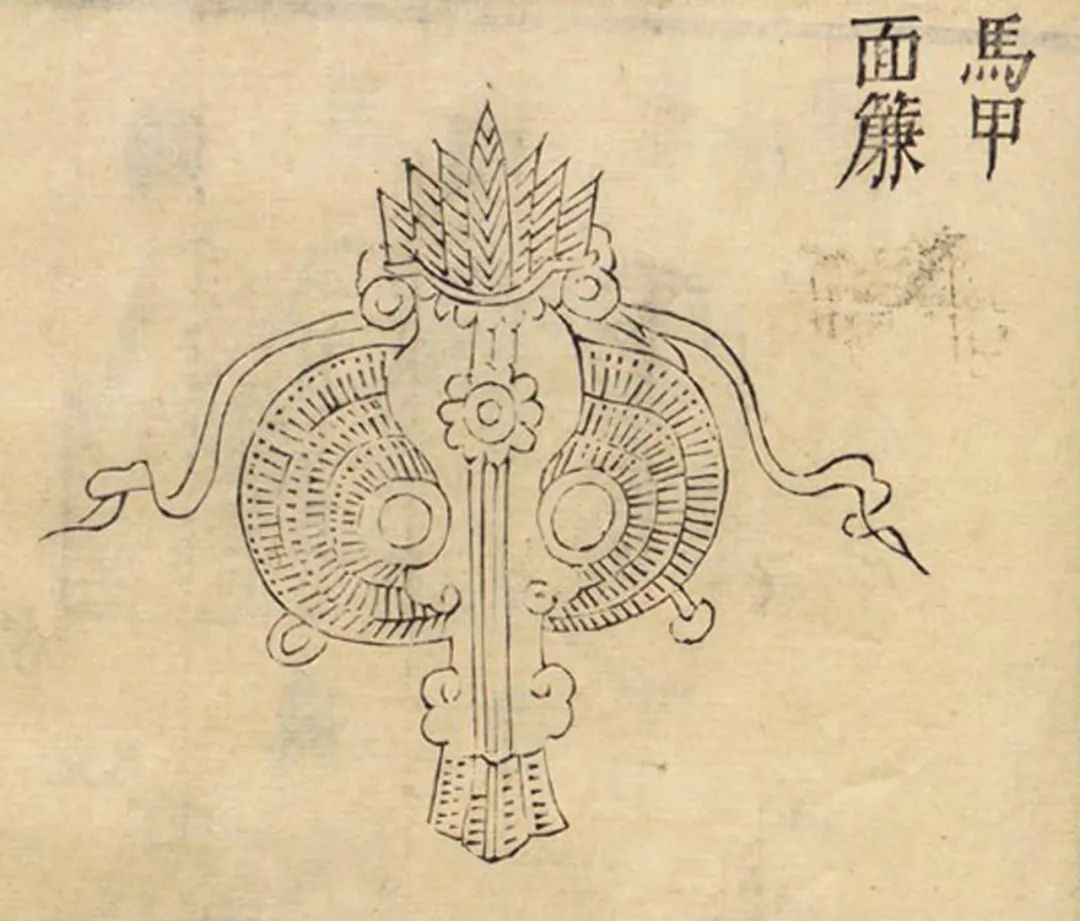

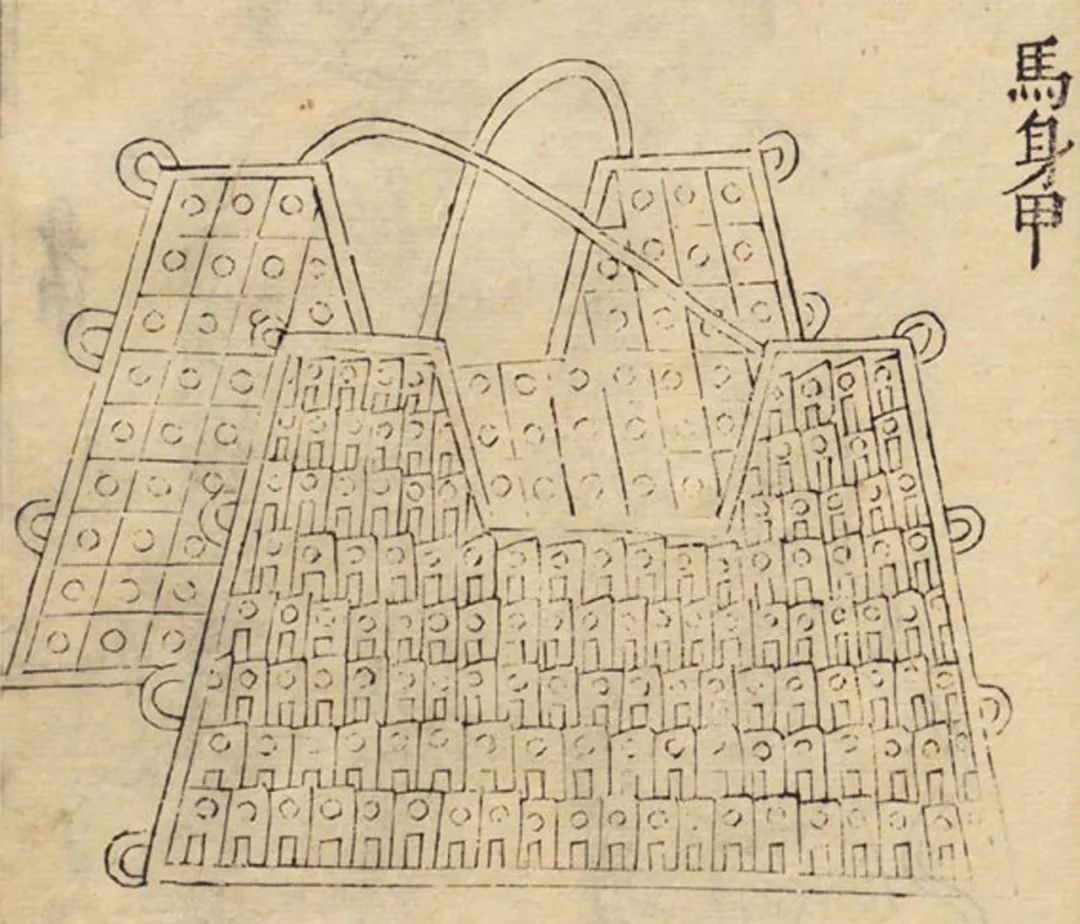

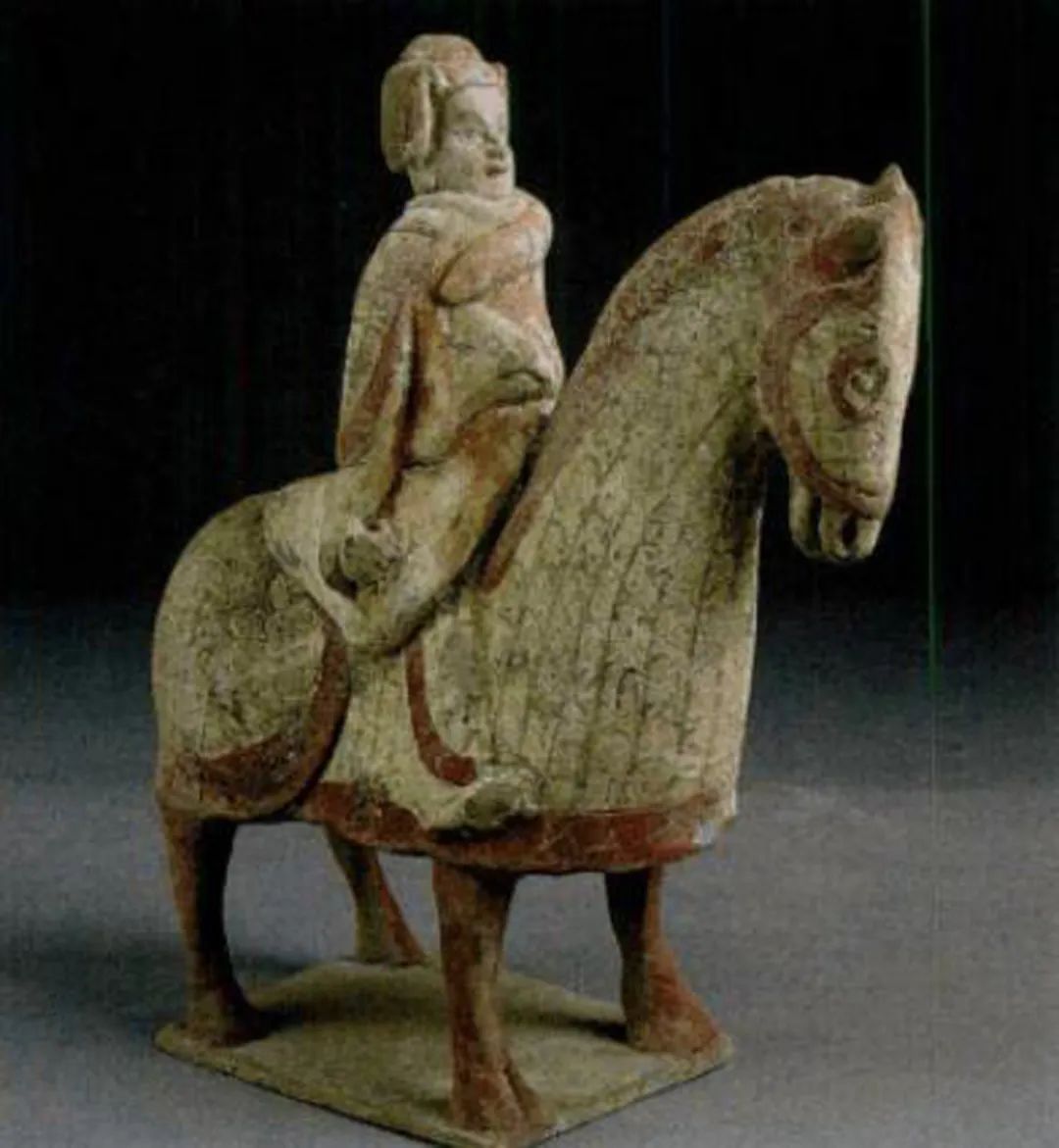

北朝时期由于战乱不断,作为重装骑兵主要防护装备的甲骑具装发展迅速,《武经总要》中把用于保护马脸部分的铠甲称为“马面帘”,今人所称“马面”“马面衣”“马覆面”“马面罩”等也是指此。随着这种装备的盛行,甲骑具装发展出了仪卫功用,同时也出现了在卤簿仪仗中使用的丝质马具装。本研究以中国丝绸博物馆收藏的一件北朝时期的对象对狮牵驼人物纹锦缘马面帘(藏品编号2517)为切入点,试从织造工艺、图案风格和形制等方面对其进行研究,并通过对已发表的同时期丝质马面帘的梳理,及相关文献和图像资料的横向比对,探讨丝质马面帘在北朝时期流行的背景。

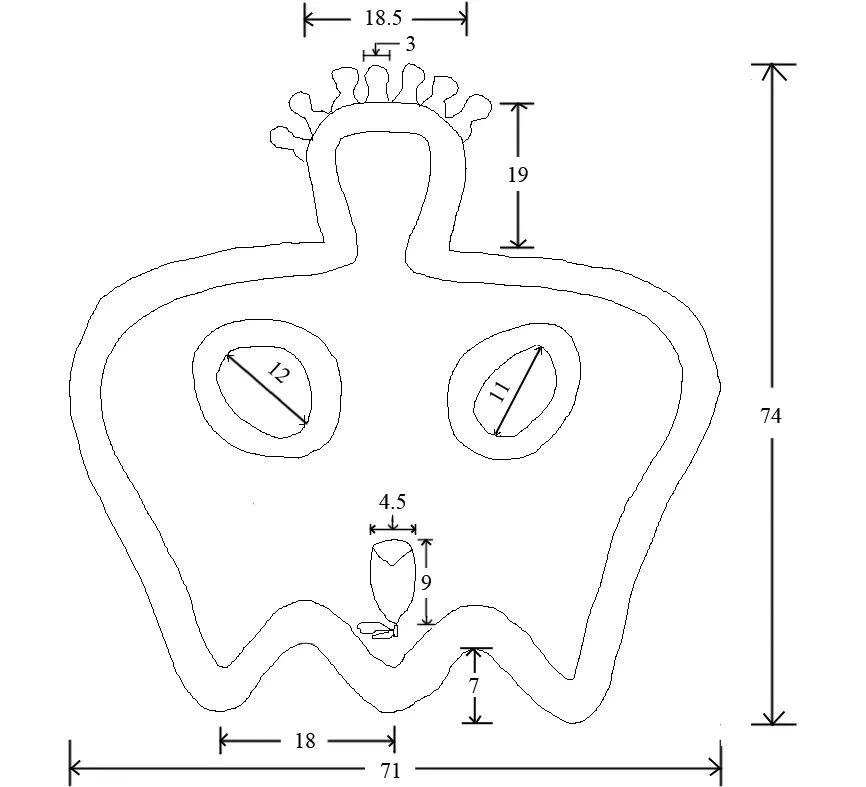

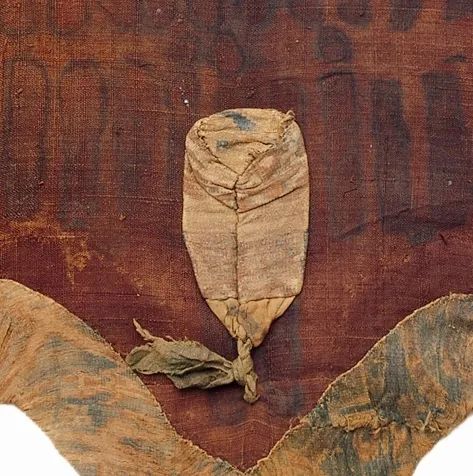

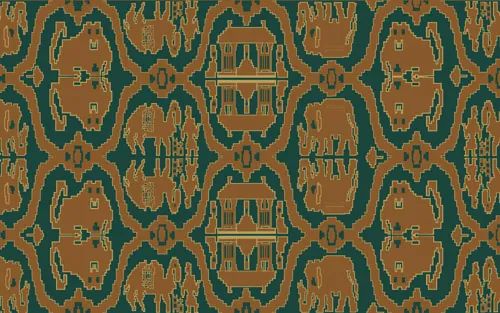

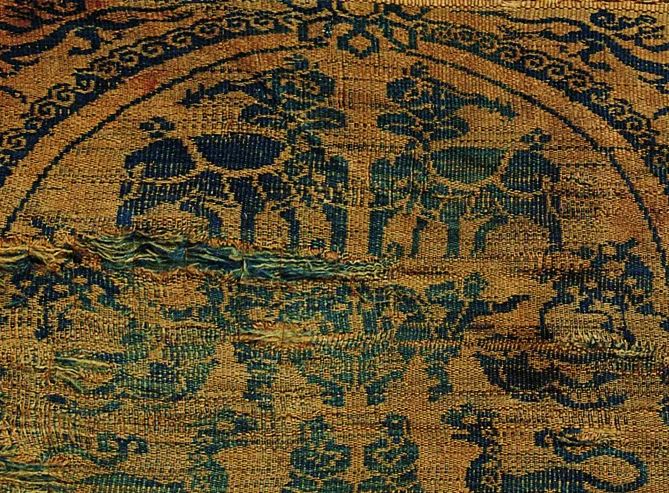

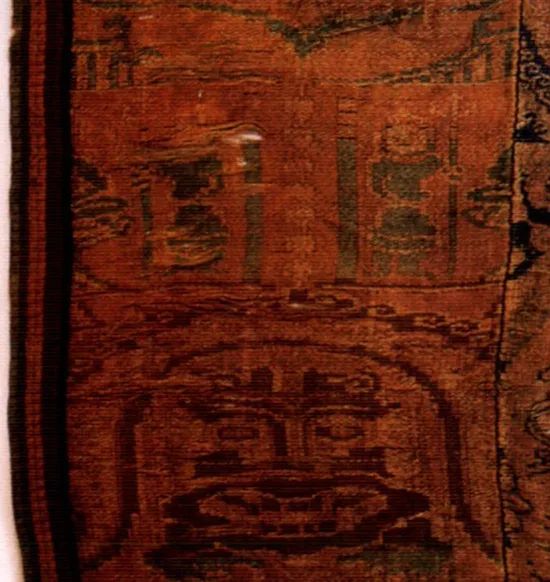

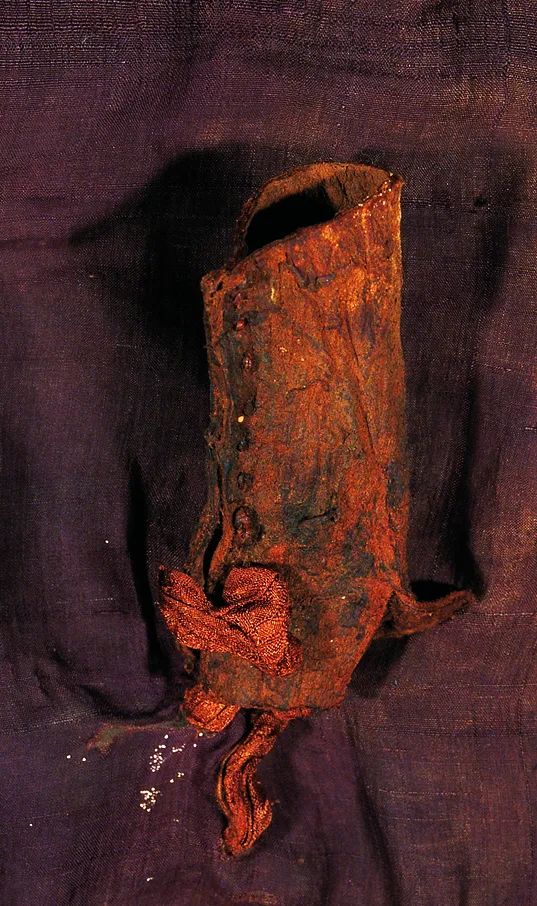

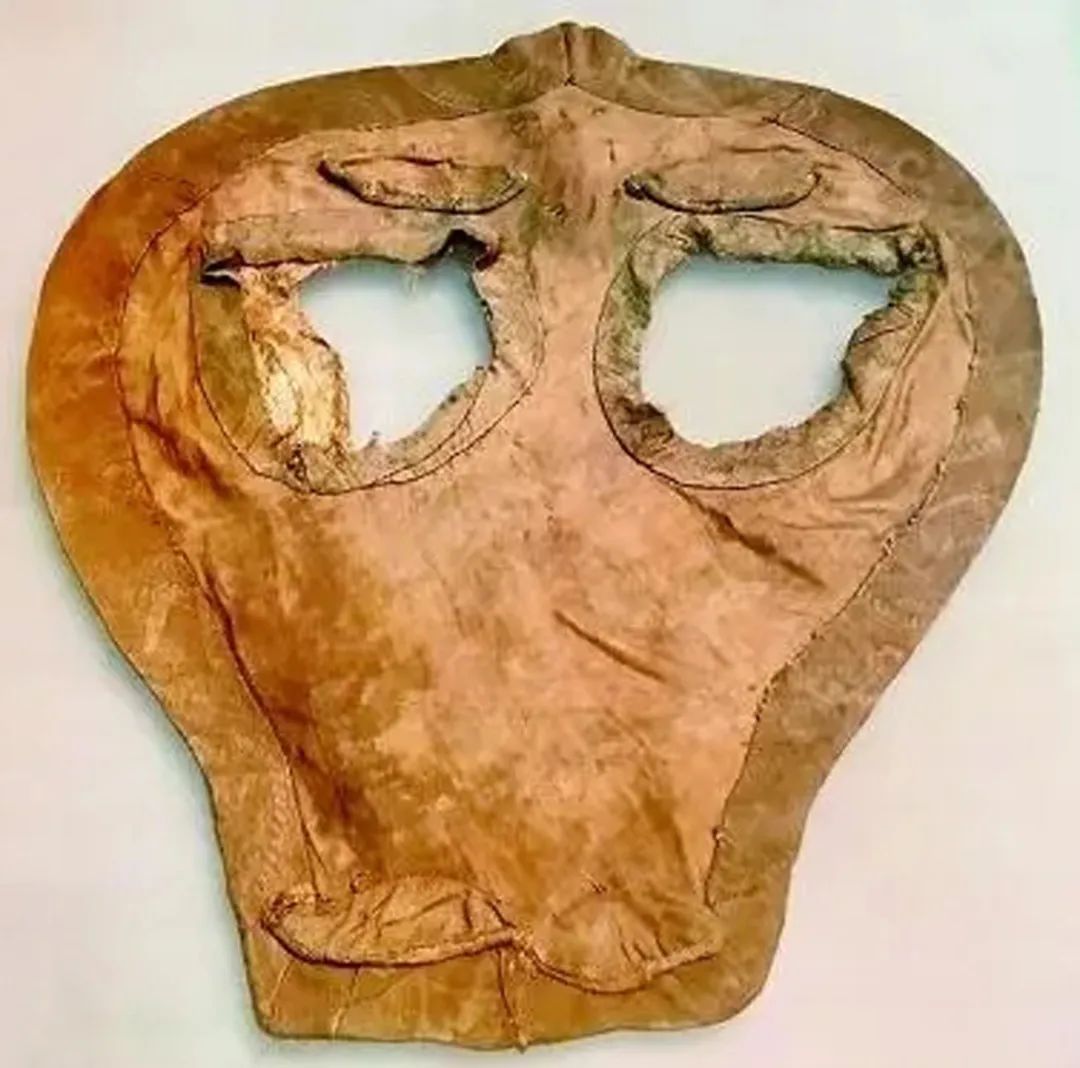

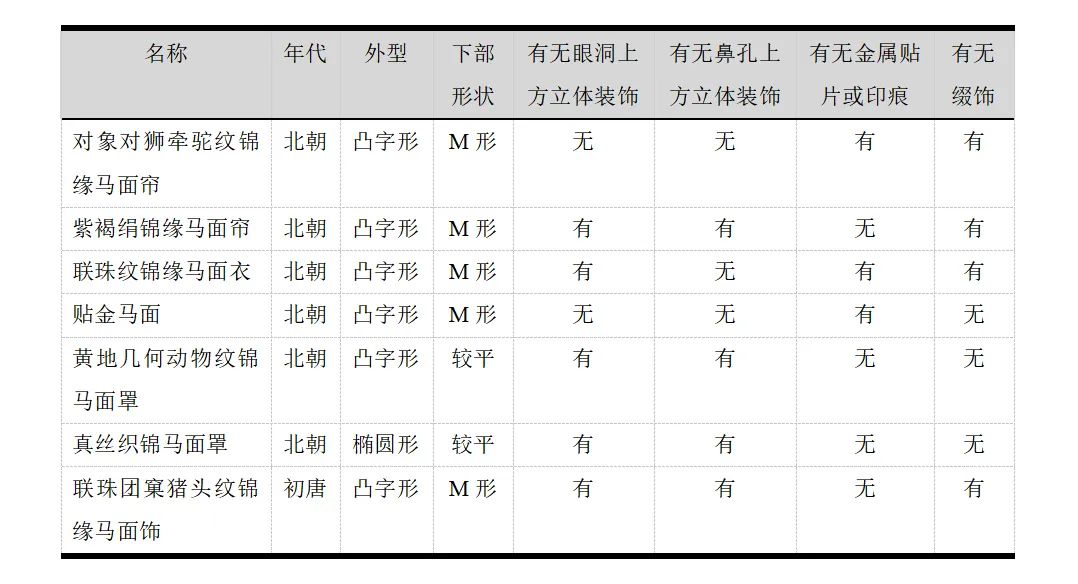

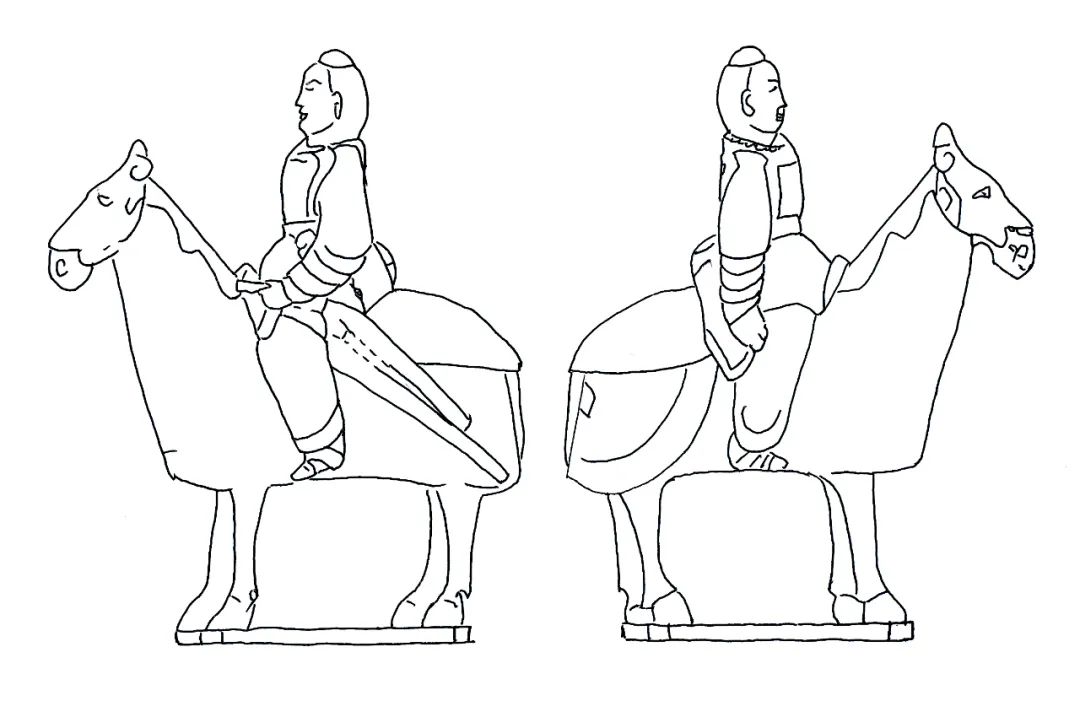

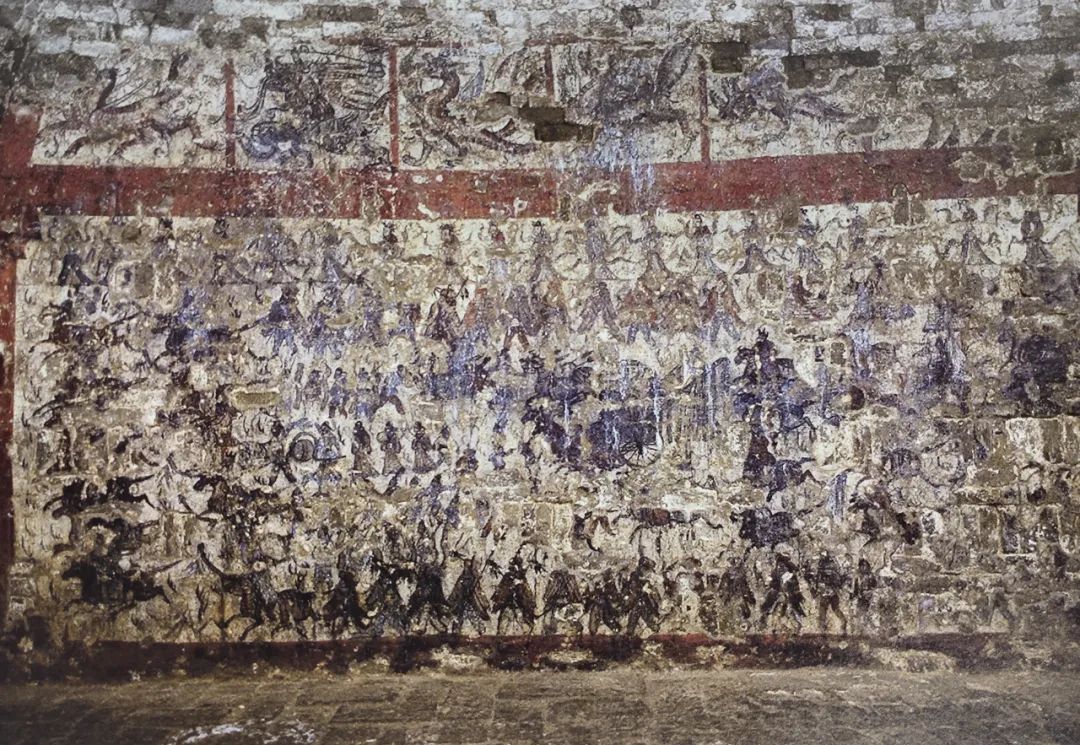

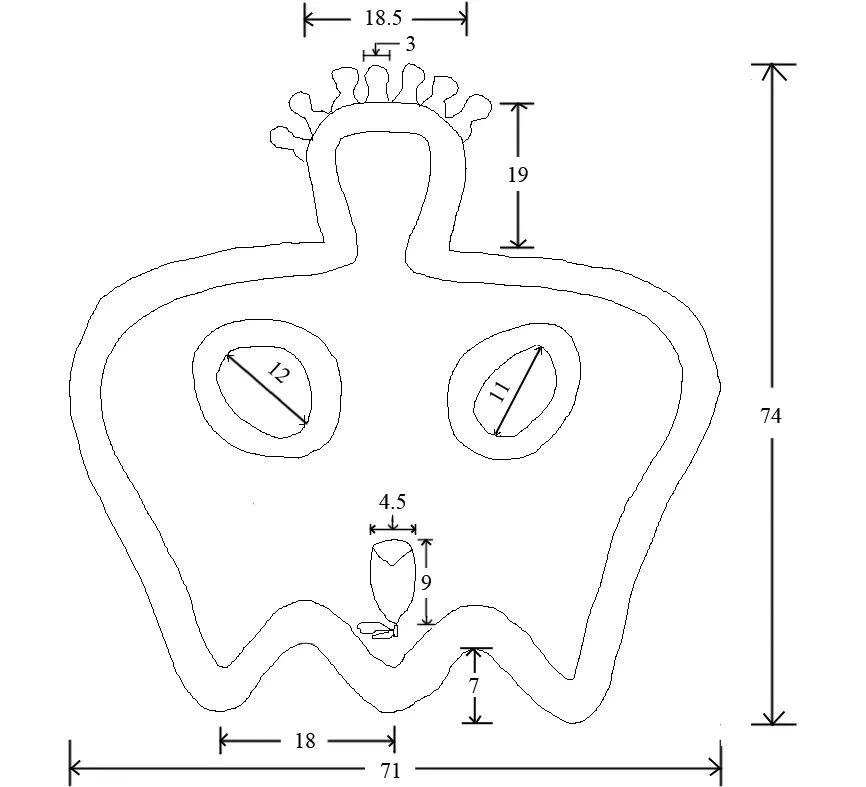

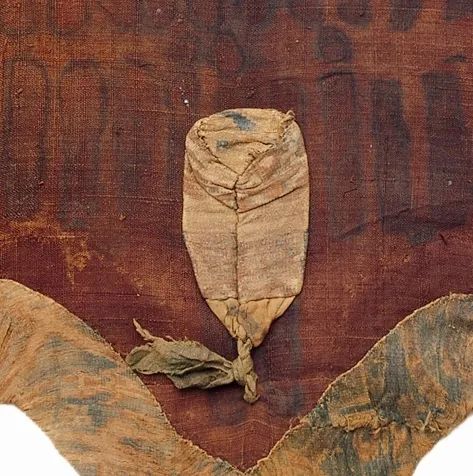

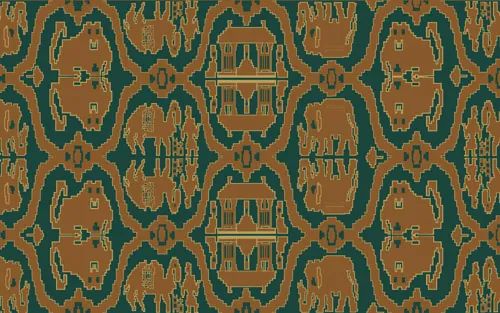

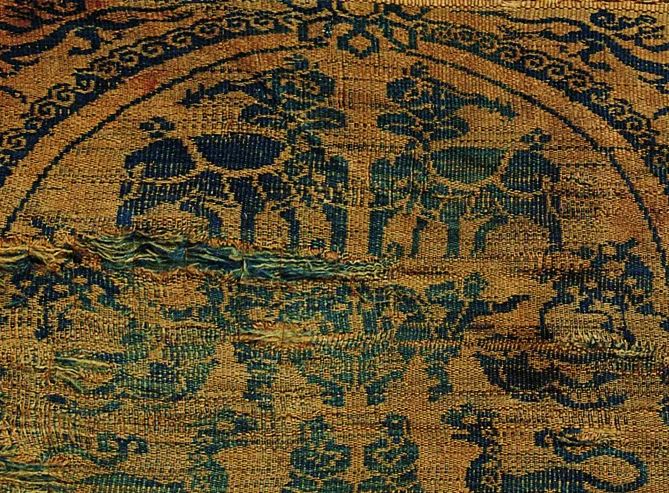

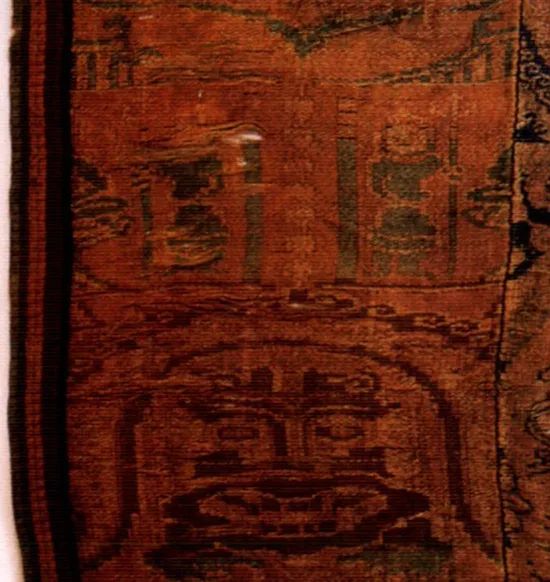

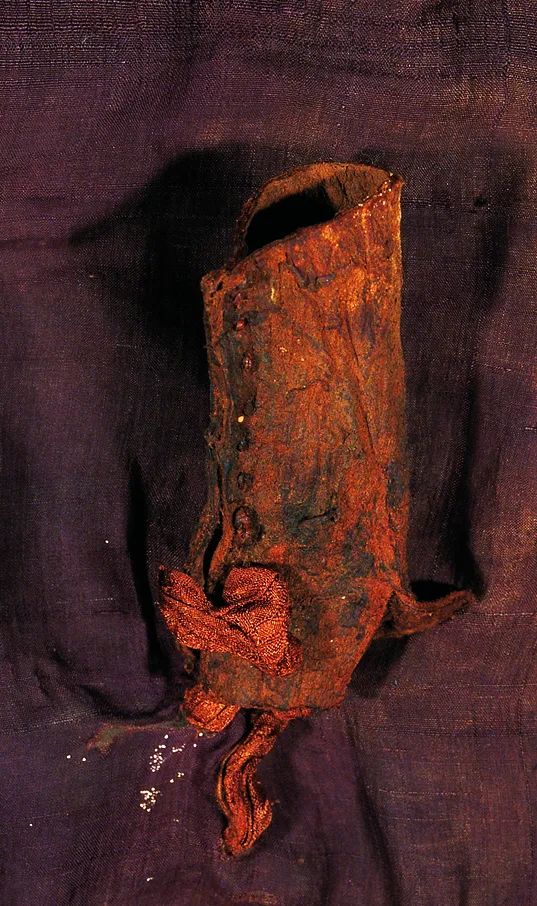

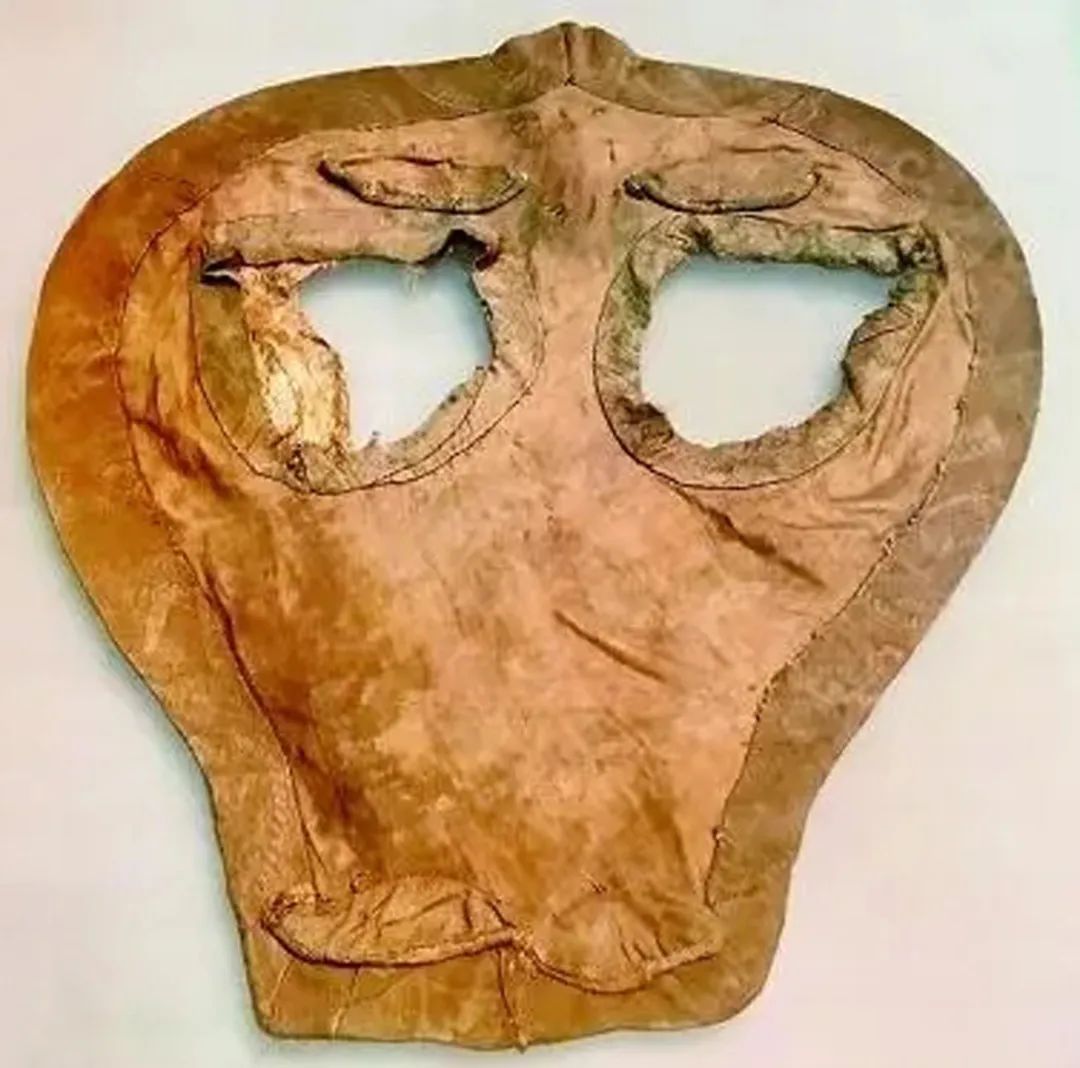

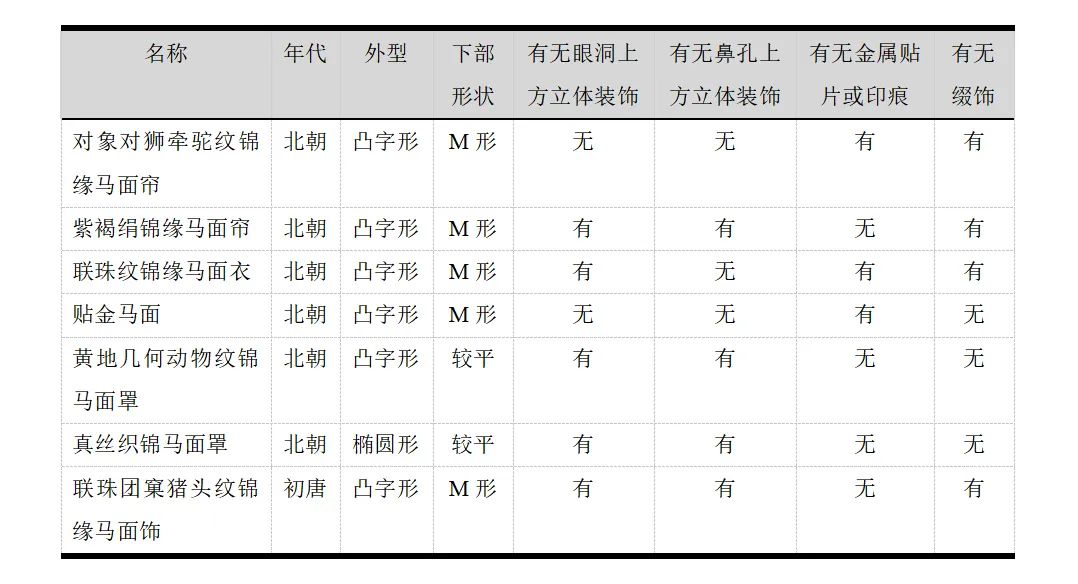

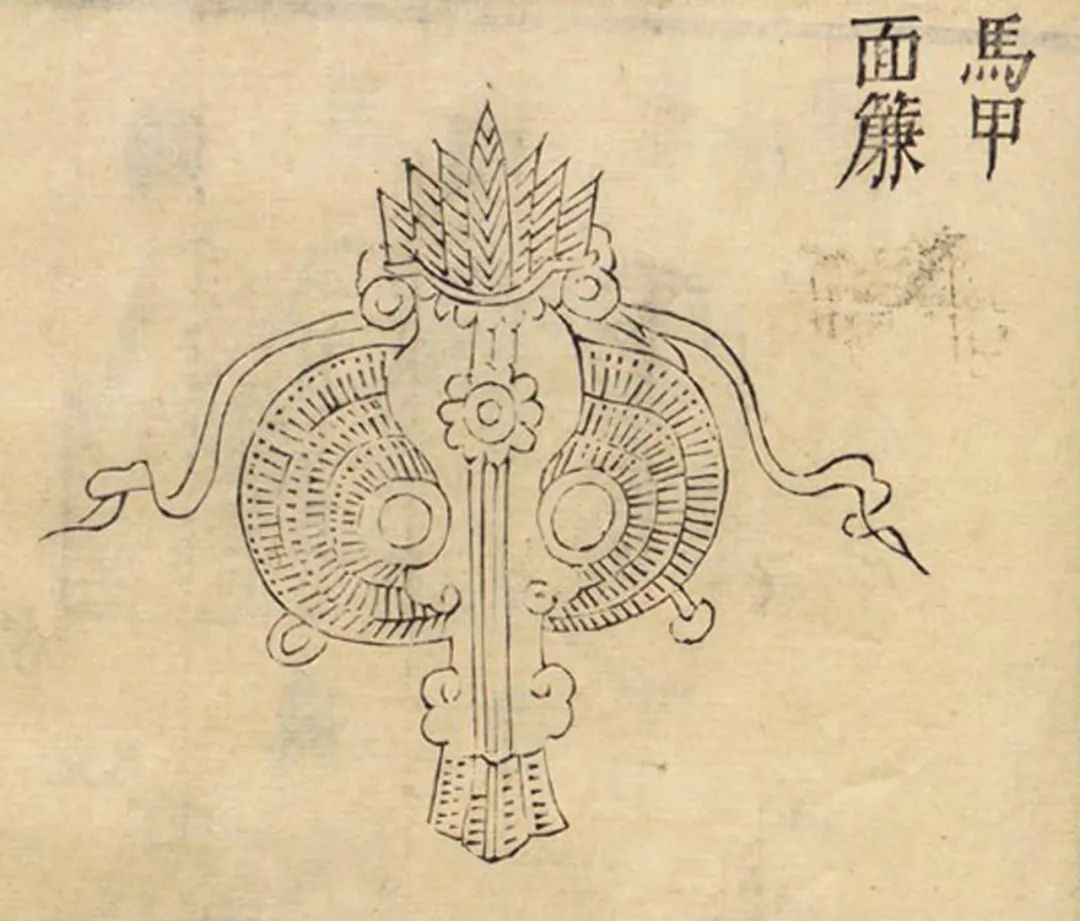

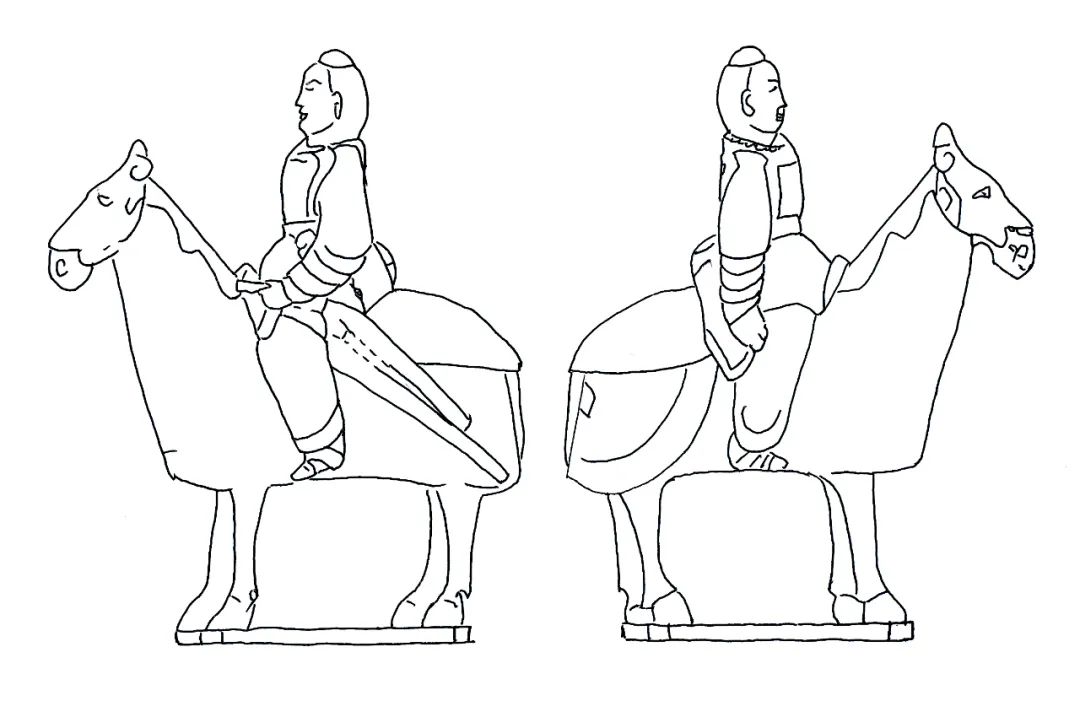

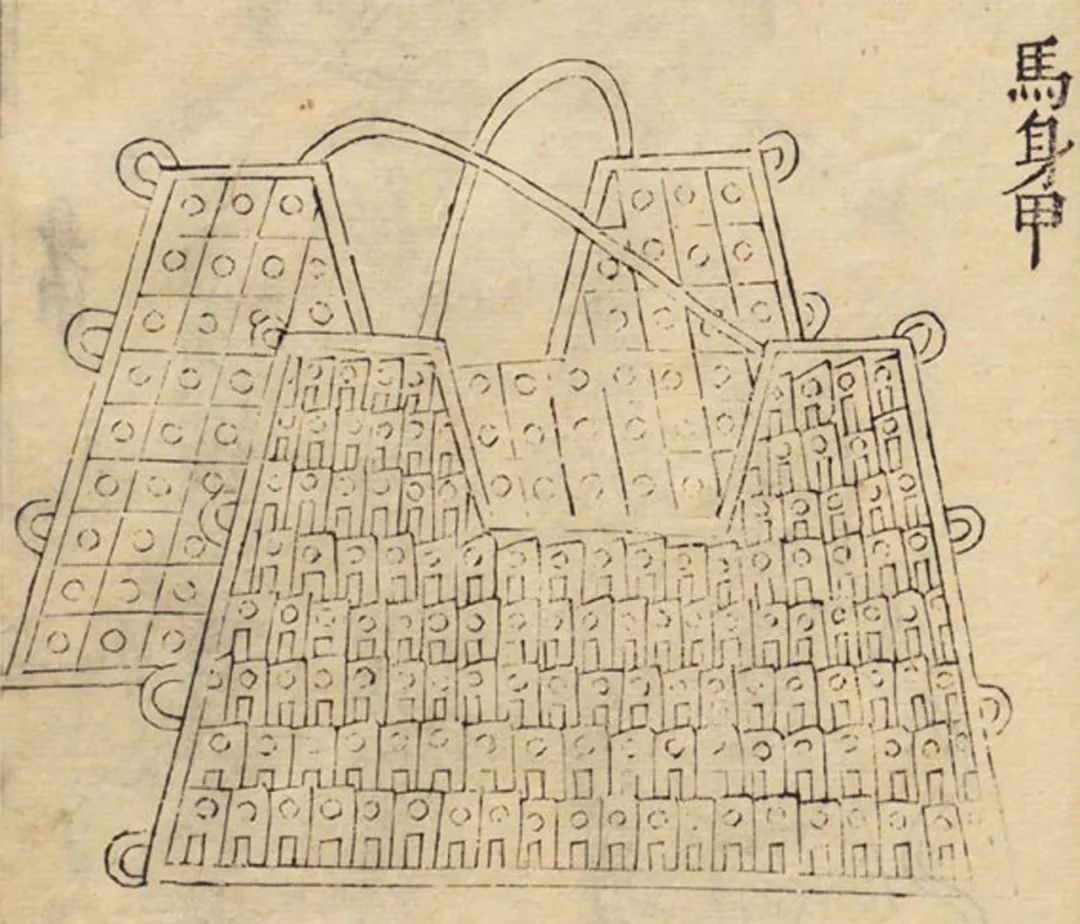

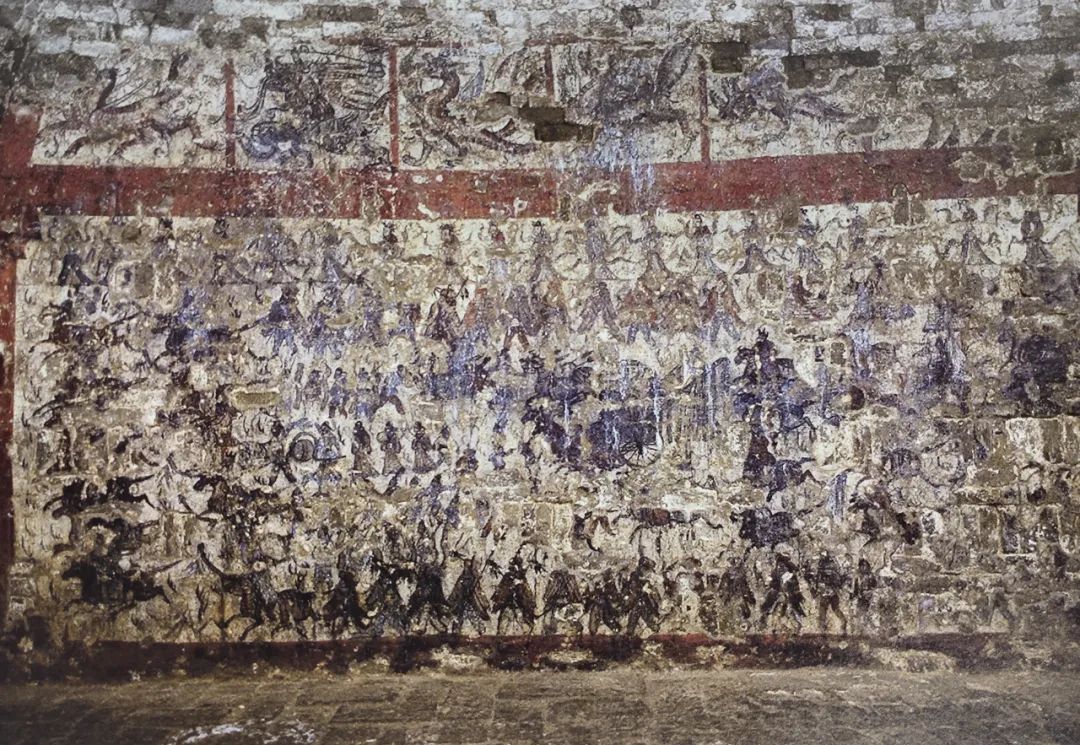

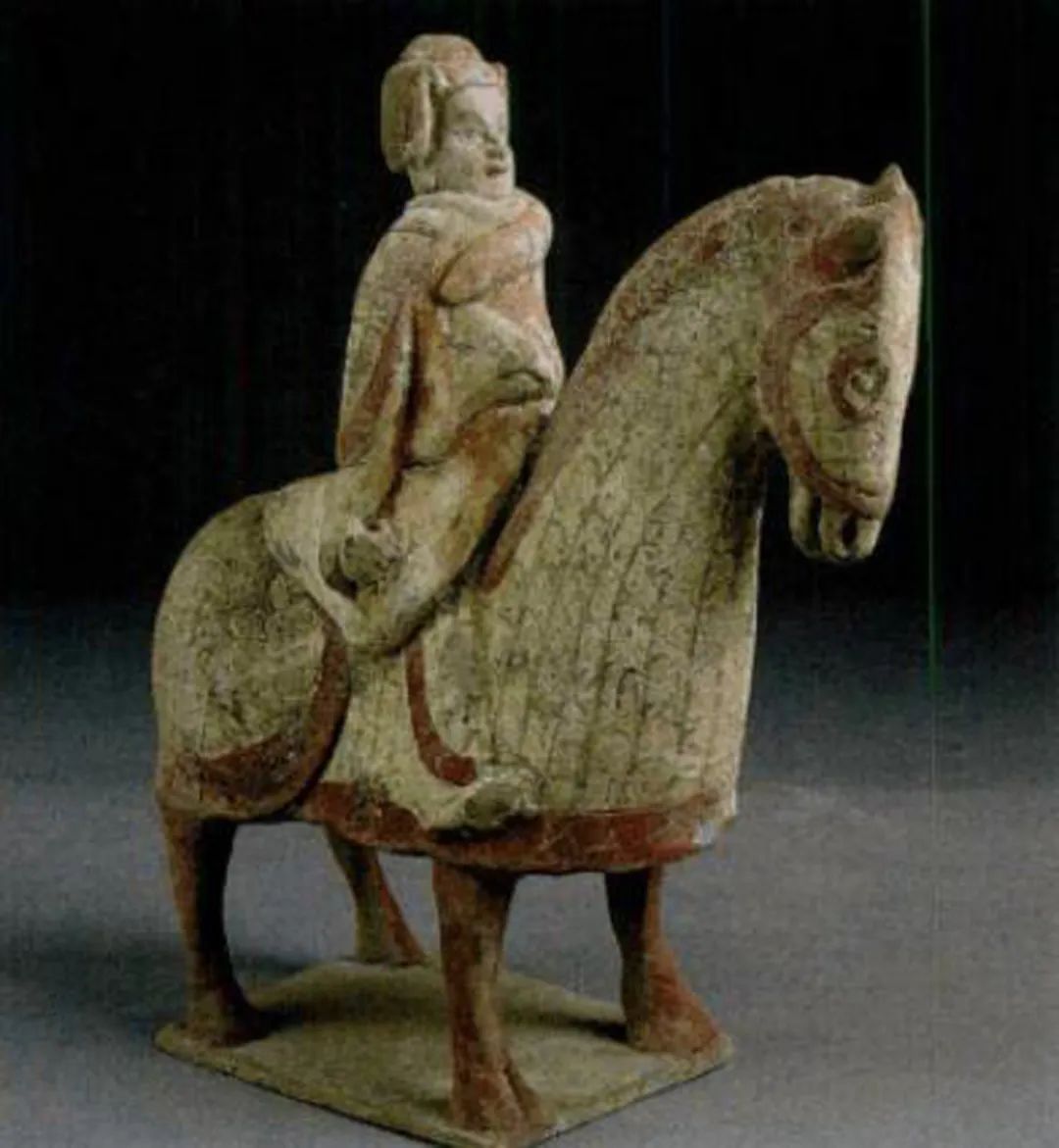

一、馆藏对象对狮牵驼人物纹锦缘马面帘的制作工艺及图案中国丝绸博物馆收藏的这件对象对狮牵驼人物纹锦缘马面帘征集自中国西北地区,原残破情况较为严重,现已经过专业人员修复,曾在“锦上胡风—丝绸之路魏唐纺织品上的西方影响”展览展出。它整体呈“凸”字形,最长处约74cm,最宽处约71cm,下部有“M”形缺口,在上部左右各挖有一椭圆形孔洞,尺寸约为11cm×7cm,12cm×8cm,应为所留出的马眼位置,现为修复的背衬面料所遮盖(图1、图2)。图1 北朝对象对狮牵驼人物纹锦缘马面帘(中国丝绸博物馆藏) 马面帘主体部分由一大四小五块相同的绛红色绵绸(图3)拼缝而成,这类绵绸织物出现较早,在河南信阳孙砦西周遗址中就曾出土过两件绵绸,此后虽也有出土,但数量不多。它们以1/1平纹组织织造,虽然采用的是与绢织物相同的组织结构,但是由于经纬线均采用了利用破茧短纤维加捻而成的、粗细不匀的丝线——绵线,织物呈现出疙瘩不平、较为粗厚的外观效果。同时,在马面帘表面规律分布着黑色长条形痕迹,它的背衬则采用湖绿色绢,以1/1平纹组织织造,残破情况较为严重,并已出现纰裂情况,故较难测得准确的经纬密度,从现存的情况看,其纬密十分稀疏。在马面帘正面的上部缝有7个腰圆形装饰片,每个装饰片长约5cm,最宽处约3cm,采用平纹经锦制作而成。这种织物在西周时期的墓葬中就已出现,兴盛于战国时期,并一直持续到唐初。由于褪色情况较为严重,且残留面积较小,仅可辨认出该织锦的图案采用了对波型骨架,并在其中填入龙纹,但图案全貌已不可得。此外,在距M最底端7cm处钉缝有一系带,以绿色暗花绮(图4)制成,现已残断,系带上系一长约9cm的装饰物,上端较尖,以黄色素绢制成,下部呈柱状,以经锦织物(图5)制成,内絮有丝绵。由于褪色情况严重,柱形装饰物上所织的图案已很难辨明。整件马面帘最精彩的织物部分是它四周和眼眶处的织锦缘边,这些锦缘宽约4cm~4.3cm,均采用斜裁法,其中面帘四周由10块织锦拼缝而成,眼眶部分则各由2块织锦拼缝而成。这些织锦来自同一块面料,采用1/1平纹经重组织织造,经线共有三组,其中蓝色经线作地,其上以褐色经线显花,白色经线勾边(图6)。虽然局部已褪色,但经复原后可知这是一块对狮对象牵驼人物纹锦,它以对波纹为骨架,其中分别填入走象、卧狮、胡人牵驼和建筑人像(图7),图案经向循环约为12.5cm,纬向循环通幅,其图案主题明显受到外来因素的影响,充分体现了丝绸之路上的中西技术和文化交流。 此件织物的图案采用了对波型骨架,所谓对波型骨架是指将波形曲线对称搭接而成的一种骨架结构,流行于北朝至隋唐时期【1】145。据扬之水先生的研究,这种形式的图案在印度早期佛塔的石雕上就已出现,如在约建于公元前二世纪的桑奇二号塔栏楯立柱上就雕刻着由莲花、莲叶构成的对波图案(图8),空隙处填有对鸟、对兽图案,最底端是手持花蔓的女神。此后,在贵霜时代的犍陀罗艺术和马图拉艺术中也常见被用作边饰的对波图案。【2】常见的对波型骨架多采用藤蔓构成,主要包括两种类型:一种是相互交缠型,即两条藤蔓交缠后张开为相对的两个弧形,然后再次抱合交缠,反复不断;另一种是不相交缠型,两条藤蔓如波浪状延伸,对开对合。这种样式的图案随着丝路向外传播。新疆营盘墓地曾出土过一件魏晋时期的鹰蛇飞人罽(图9),被认为是中亚、西亚一带的产品,采用的就是以不相交缠型藤蔓构成的对波型骨架,在骨架之内是两侧对生花叶和须蔓,骨架之外则点缀翼人和对鹰图案。应用于织锦的对波骨架构图相对较为简洁,花叶多被省略,而改在相交结处装饰一朵花图案【3】。此件织锦所使用的就是这种类型的对波型骨架。对波型骨架内排列四个不同的纹样母题,分别是走象、卧狮、胡人牵驼和建筑人像,所有纹样均沿经向镜向对称,因此,每一个骨架中表现的都是一正一倒的两个形象,这种设计可以采用较少的综片获得较为丰富的图案效果。与汉代织锦中的动物纹样多为中国传统题材不同,魏晋之后,随着丝路上文化交流的日益频繁,许多外来的珍禽异兽开始出现在丝绸上。大象原主要产自南亚地区,是当地重要的交通工具,佛教产生以后,大象被视为是菩萨下凡入胎时的坐骑或化身,《异部宗轮论》曰:“一切菩萨,入母胎时,作白象形。”大约东汉时期,大象通过南方觐献传入中原,《后汉书》卷四载:“(永和)六年春正月,永昌徼外夷遣使译献犀牛、大象。”此后,大象在北朝的织物中成为常见的主题(图10)。在中国艺术中出现较早的狮子,原产于非洲和南亚等地,汉代时作为“殊方异物”通过西域进贡传入中原地区。但当时的“狮子”仍沿用了春秋中期以来的形象,是非写实的、带翼的,这种传统一直到东汉时才定型为“虎化”的天禄、辟邪【4】。到了魏晋南北朝时期,在印度和波斯艺术中狮子造型的影响下,现代意义上的狮子形象才开始出现,并迟至北朝时期才出现在丝绸上【1】138。不过与中亚、西亚艺术中作搏斗或捕食状、勇猛威武的狮子造型不同,北朝时期丝绸上的狮子多为卧狮,鬣毛直顺,狮尾上翘,有些还张嘴吐舌,显得特别温顺(图11)。这或许与当时设计师大多无法看到狮子的样子,只能参考狗或其他动物来想象有关。直到唐代,随着以画狮闻名的尉迟乙僧等西域画家涌入长安,印度的画狮法也由唐朝使节传入中原,这种情况才有所改善(图12)。骆驼是丝路上最主要的运输工具,“无数铃声遥过碛,应驼白练到安西”,在古人观念中骆驼是丝路的象征符号【5】,因此在丝路贸易兴盛的北朝至唐代,骆驼图案在丝绸等各种艺术品中频频出现。当时常用的骆驼有单峰驼和双峰驼之分,单峰驼原产于阿拉伯、印度及北非,因而多见于中亚、西亚艺术中,而在中国境内北朝至唐代的艺术品中则以双峰驼为主。牵驼纹锦采用的也是双峰驼的形象,在骆驼之前还有一人,手牵缰绳,两者之间织有铭文“胡”字,所谓“胡儿制骆驼”,极可能表现的是丝绸之路上的胡商形象,类似的图案在吐鲁番出土的胡王牵驼锦中也可见到(图13)。交波骨架内的另一种纹样则是一幢建筑,内有一正面坐像,很有可能是一尊佛像,室外左右两边各坐一人,可能表现的是佛教中一佛二弟子的造型。这种一主二宾的人物造型在魏唐时期的织锦,如公元六世纪都兰出土的黄地对波狮像人物纹锦、红地楼堞兽面锦(图14)等中有不少发现,特别是一主头戴花冠、二宾手持三叉戟的造型,与印度教中的大黑天、大日如来造像十分相似,应该是受到了印度文化的影响。 这样的丝质马面帘并不是孤例,中国丝绸博物馆还收藏有另一件紫褐绢锦缘马面帘(藏品编号2288),同样征集自中国西北地区,形制与此件对象对狮牵驼纹锦缘马面帘十分相似,整体呈“凸”字形,尺寸略小,最长处约58cm,最宽处约61cm,下部呈“M”形(图15)。主体部分采用紫褐色绢,以花卉纹锦缘边,此种织锦采用1/1平纹经重组织织造,在红褐色地上以浅褐色经线显花,并在局部织入蓝绿色经线显花,图案较为细碎,以花卉纹为主,在空隙处织有铭文,可辨认的有“宜”“吉”等字。在马面帘上部左右各挖有一为马眼位置所留出的圆形孔洞,以同样的花卉锦缘边,其中右眼孔的锦缘装饰已缺失。在孔洞上部靠内侧,两边各缝有一半月形装饰,以花卉锦作面,绿色绢作衬,凸起于马面帘之上,猜测除装饰外可能还具有遮挡风沙之类的保护作用。在眼孔之上,约鼻梁与额头相接的位置还钉缝有一条褐色绢带,用以系缝一褐色装饰物。该装饰物为用丝线将一长方形皮革缝合而成,呈柱状,中空(图16)。在左边最下部缝有一片叶形立体装饰物,根据其位置推测可能位于马鼻孔之上,起装饰、保护作用,右边应还有另一片,但现已缺失。马面帘最上部缝有11个腰圆形装饰片,以紫褐色与绿色绢相间排列,同样以花卉锦缘边。 除此之外,在已发表的资料中也可见到类似的北朝时期的丝质马面帘,如上海博物馆收藏的联珠纹锦缘马面衣(图17)。这件联珠纹锦缘马面衣整体呈“凸”字形,下部呈“M”形,主体面料为绛红色绢,在左右两侧拼缝有浅色花绮,并且拼缝方式不对称,在凸字形上方也拼缝有浅色花绮,表面规律地分布着黑色长条形痕迹。左边眼洞四周以联珠纹锦缘边,并缝有半月形立体装饰物,右边眼洞的锦缘和半月形装饰物已缺失。从四边缝合的针迹判断,马面帘的四周也应缝有织锦缘边,但现已缺失,在M形最尖端的位置则缝有绢带【6】。 香港收藏家贺祈思先生收藏的贴金马面整体同样呈“凸”字形,下部的“M”形较小,四周及眼洞均以织锦缘边,锦缘较宽,整件马面帘表面都贴有长条形的金片(图18)【7】75。黄地几何动物纹锦马面罩是北京服装学院民族服饰博物馆的藏品(图19),整体呈“凸”字形,最长处约35cm,最宽处约26.5cm,下部较平。主体面料采用经锦织物,在黄棕色经线地上以米黄、绿、深红等色经线显花。马面罩四周和左右眼洞均以褐色素织物缘边,眼洞上部缝有半月形立体装饰物,在马面罩最下部缝有两片叶形立体装饰物。马面罩最上部缝有10个腰圆形装饰片,以褐色与绿色素织物相间排列,缘有锦边。此外,在四周缝有4条系带【8】。图19 北朝黄地几何动物纹锦马面罩 (北京服装学院民族服饰博物馆藏) 中国农业博物馆收藏的真丝织锦马面罩的形状与其他几件不同(图20),整体呈椭圆形,上方仅略微凸起,四周和左右眼洞均以织锦缘边,眼洞上的半月形立体装饰物与其他几件相比更靠正上方,在最下部同样缝有两片叶形立体装饰物【9】。此外,甘肃省博物馆也收藏有一件唐代的联珠团窠猪头纹锦缘马面饰(图21),已经过修复,其主体结构依然呈“凸”字形,最长处约78cm,最宽处约75cm,下部的“M”形较平。最上部缝有锦缘腰圆形装饰片,现留存下5个,四周和左右眼洞均以猪头纹锦缘边,最外层还镶有以各色彩绢对折拼缝制成的荷叶边装饰。最下方缝有坠穗状饰物,同样以猪头纹锦制成,眼洞上缝有半月形立体装饰物,在马面饰最下部缝有两片叶形立体装饰物。以绢作衬里,已重度糟朽,里衬左右两侧各缝有皮质系带,一侧为系捆状,另一侧散开残留有约12cm系带。【10】虽然有学者认为这是北朝时期的马面帘,但其使用的猪头纹锦的图案与新疆吐鲁番阿斯塔那325号墓出土的猪头纹锦覆面十分相似,而后者虽无墓志,却有唐高宗龙朔元年(661)的残纸文书同时出土,因此断为初唐时期较为贴切【11】。 图21 唐代联珠团窠猪头纹锦缘马面饰(甘肃省博物馆藏)从上述分析可见,目前所知的这几件丝质马面帘除一件外,整体结构均呈“凸”字形,并且大多数马面帘的下部呈“M”形,在“凸”字形的最上部多缝有腰圆形装饰片(表1)。虽然各收藏机构有“马面”“马面衣”“马覆面”“马面罩”“马面饰”等不同的定名,但对比中国第一部官方主持编修的军事科学全书——北宋《武经总要》收录的具装图,其中所绘用于保护马脸部分的“马甲面帘”的形制与此十分接近(图22),因此将其称为“马面帘”或许更为贴切。近年来,在辽宁朝阳十二台乡砖厂88M1、北票喇嘛洞IM5的十六国时期前燕墓葬中都曾出土过铁马面帘实物,它们的整体外形与对象对狮牵驼纹锦缘马面帘等丝质马面帘较为相似。如辽宁北票出土的这件铁马面帘由多片甲片铆接而成(图23),其中面甲部分狭长,用于遮蔽马吻部;左右用铁环各连有一片颊甲,用于遮蔽两颊;上端较大,翘起形成一个呈半圆状、顶端又凸出一小形花蕾状饰的马冠额饰;下端的护唇片以铁环与面甲相连,形成M形,用于遮蔽马唇部【12】。类似的马面帘形制在陶俑、壁画中也十分常见,如山西太原北齐天保四年(553)贺拔昌墓出土的甲骑具装俑(图24),所绘的马面帘整体呈凸字形,上端有独瓣装饰,吻部向两侧延伸与护颊圆片相连,鼻孔部位呈M形。由这些实物和图像可以推知,牵驼人物纹锦缘马面帘等丝质马面帘在佩戴时其凸出的部分搭在马额头上,两侧缺口正好留出马耳位置,下部M形缺口则是马鼻孔位置(图25)。此外,像敦煌西魏258窟壁画、河南邓县南朝画像砖、河北磁县湾漳北朝壁画墓出土的甲骑具装俑等所表现的马面帘,在前额位置还插有缨穗或羽毛之类的装饰物(图26)。由此推测紫褐绢锦缘马面帘上所缝的皮质柱状物也有可能是插缨穗等装饰物之用。此外,据《武经总要》收录的具装图记载,全套马具铠甲除面帘外,还包括鸡颈、当胸、马身甲、搭后、寄生等其他五大部分。值得一提的是,与中国丝绸博物馆所藏北朝紫褐绢锦缘马面帘配套的还有两块织物(图27),上窄下宽,最上边呈凹形。两件织物的大小略有不同,分别为49cm×43cm及51cm×52cm,主体部分采用与马面相同的紫褐色绢,并以同样的黄地花卉锦缘边。关于这两块织物的用途,缪丹曾判断其为障泥【7】75-76。但根据具装图看来,似乎更为接近于马身甲的形制(图28),两者之间原应钉有带子相连,用来将悬挂在马身上,现已缺失。 美国大都会博物馆收藏有一幅《胡笳十八拍文姬归汉图》长卷,据考证,是波士顿美术馆所藏南宋初年《文姬归汉图》残册的明代摹本,其中“第一拍”部分对马具铠的穿戴有详尽的描绘(图29)。从中可清楚地看到在使用马身甲时,一般先装配马辔和鞍鞯,拴系紧肚带,然后再将马身甲套在鞍上,两根系带呈十字形交叉挂在鞍上,马鞍的大部分露在外面,仅有部分鞍翼被马身甲盖住,再将马镫从马身甲上方的凹孔处中掏出,置于甲外。有时为了防止马身甲片摩擦骑士的大腿内侧,还会在马鞍上覆盖鞍覆,在图29b中鞍上就有卷起来的半截鞍覆。图29 《胡笳十八拍文姬归汉图》中的甲骑具装a、b综上所述,目前所见的丝质马面帘主要集中在北朝时期,这种流行的出现是有其时代背景的。中国早期的战争以车战为主,马多用来驾兵车,很少被单独骑乘。为了保护驾车的辕马,人们发明了给马穿的铠甲。《左传》中曾提到“余姑翦灭此而朝食,不介马而驰之”,这里所说的“介马”就是马披甲胃之意。早期的马甲为皮质,湖北随县擂鼓墩一号墓、荆门包山楚墓都曾出土过战国时期的皮马甲,有的制作十分考究,如擂鼓墩一号墓出的彩绘龙虎纹马胄通体髹黑漆为地,并用红、黄色绘四龙、一兽、一凤(图30),在秦始皇陵园中也出土过石质仿皮马甲。到了汉末,马甲的使用已经较为普遍,如《魏武军策令》中提到官渡之战时,袁绍有“铠万领”,马铠“三百具”,曹操有“大铠二十领”,马铠“不能有十具”。双方人铠的数量都远高于马铠,并且数量也远不能与后来的南北朝时期相比,反映了当时的普遍情况【13】。图30 湖北随县擂鼓墩一号墓出土战国彩绘龙虎纹马胄魏晋南北朝时期战争不断,匈奴、鲜卑等多个游牧民族先后问鼎中原、建立政权,他们善于骑射,因此作为军队主力的骑兵迅速崛起,改变了中原以往以车战和步兵为主的战争形式。马铠也随之迅速发展,首先是马铠的普遍使用,与汉末袁绍军中有三百马铠已是很多相比,此时史籍中出现的马铠是数以万计的,如《晋书》中载隆安四年(400),仅后秦歼灭西秦政权一役中,就“降其部众三万六千,收铠马六万匹”;其次是马铠的金属化,据考古发现,东晋时铁马铠开始在军队中使用,南北朝时期达到巅峰。这个时期,马铠的形制已相当完善,一套完整的马铠可将战马保护得非常严密,仅有眼、耳、鼻、口、四肢及尾巴露在外面,被称为“具装”,再配合身穿重甲的骑兵,就是史书中所称的“甲骑具装”。相比传统的军事装备,甲骑具装具有更为强大的冲击力和优异防护力,配备甲骑具装的骑兵一跃成为当时的主要兵种。这种情况下,甲骑具装又发展出了仪卫功能,在出土文物和文献记载中均有体现,山西大同沙岭村7号墓的墓主人是北魏侍中尚书主客平西大将军破多罗氏的母亲,死于太延元年(435),其墓室北壁壁画描绘的就是一幅盛大的车马出行图,队伍前段为导骑、鼓乐等,中段是一辆高大华丽的车辆,残存一面目端庄的男性头部,应是端坐在车内的主人,后段是随行护卫,其中就有大量甲骑具装的重骑兵(图31)【14】;皇帝的亲随卫兵也是人马俱穿铠甲,如《晋书》中记载前赵皇帝刘曜曾“召公卿以下子弟有勇干者为亲御郎,被甲乘铠马,动止自随,以充折冲之任”;而且甲骑具装骑兵还进入了代表国家重大国事活动的典章制度——卤簿制度中,如《通典》中就载“(北魏)天赐二年初……更为方阵卤簿。列步骑,内外为四重……诸王导从在甲骑内……五品朝臣夹列乘舆前两箱,官卑者先引。”由于马铠多是用坚硬的铁片制作而成,且所用铁片比人甲上的更大更厚重,为了避免马在运动过程中皮肤被甲片磨伤,以及减轻马汗液对甲片的腐蚀,一般还会在甲片下配置较厚的纺织品衬垫,并用各种织物包覆马铠做成宽大的缘边,这在当时出土的各种甲骑具装俑中有所反映(图32)。或许是因为铁制的铠甲过于沉重,并且与实战中以保护人马为主的目的不同,在仪卫中装备甲骑具装更多是为了彰显气势,展现皇家的威仪、豪华,因此逐渐出现了以纯纺织品制成的铠甲。如在沿用甲骑具装作为卤簿形式的宋代,据《宋史·仪卫志》载,至道二年(996)太宗曾下诏规定卤簿所用的甲骑具装“甲以布为里,黄絁表之,青绿画为甲文,红锦褖,青絁为下裙,绛韦为络,金铜鈌,长短至膝。前膺为人面二,自背连膺,缠以锦螣蛇。”这里的铠甲就用黄絁作面,布作衬里,加以锦缘。值得注意的是,《宋史》中还提到“青绿画为甲文”,即用青绿颜料在黄絁表面画出甲片的形状。观察馆藏的这件牵驼纹锦缘马面帘上布满类似甲片的长条形黑色痕迹,共有100余个,分为八行,单个长约3-7.5cm,宽约1.2-1.5cm。虽然无法对其进行取样,但在上海博物馆收藏的北朝联珠纹锦马面衣中也可看到类似形状的痕迹(见图17),这些痕迹共约122个,单个长约4.8-5cm,宽约1.2-1.5cm,其痕迹经检测后为氧化银,可知原缀有银质长条甲片,故推测牵驼纹锦缘马面帘上原来可能也贴有银质装饰甲片。而在贺祈思先生的藏品中则还保留有尚未脱落的金片(见图18),应该与用颜料“画为甲文”是同种用途,都是对铁制马面帘上甲片的模仿,并且更显华贵。而另外几件丝质马面帘虽然未装饰金银等贵金属制成的甲片,但多使用了“其价如金”的织锦作为缘边,甚至整件都采用织锦制成。依常理推断,以丝绸制成的甲具在实战中并无保护功能,这种做法是为了凸显马面帘的华丽,有些还缝缀有立体装饰物,故使用时不太可能外罩一层铁制面帘,而是直接使用,极有可能是做卤簿等仪仗之用。魏晋南北朝时期骑兵的异军突起促使了甲骑具装的盛行,此后甲骑具装发展出了仪卫功用,并出现了纯丝制品形式的铠甲。目前所见的这些北朝丝质马面帘制作精美,多使用了锦等高级织物,或装饰有金银等贵金属甲片,应就是做卤簿等仪仗之用。同时,馆藏的这件对象对狮牵驼纹锦缘马面帘,其锦缘虽采用中原内地的传统方法织造,但其图案主题却明显受到了外来因素的影响,充分体现了丝绸之路上的中西技术和文化交流。作者简介:徐铮,中国丝绸博物馆,研究馆员,博士;主要从事藏品研究及展览策划工作。上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会