研究 | 高大庆:禅意青花山水创作的心理机制与疗愈研究

本文以禅意青花山水创作为切入点,有机融合心理学中的“临在”与“心流”概念,尝试剖析艺术创作中的疗愈机制。梳理创作体会,在突破传统技法的实践中进入显著的临在觉醒状态;在构建山水意象时往往伴随着强烈的心流体验;在受众解读作品时,也能够获得冥想式疗愈。这正揭示了禅意青花在当代视域下,对作者与受众精神层面双向多层次的积极影响。这不仅为传统工艺的当代转化提供了心理支撑,更为艺术疗愈的实践开拓了新的研究思路。

山水画向有载道之说,并以寻道、载道、传道纵贯画史。回观来路,汉唐至北宋寻道于自然,南宋以降寻道于内心,清代则寻道于前人。当下艺术呈现多维拓展趋势,心理介入,疗愈凸显,关注精神健康与心灵滋养,已成另寻别道的重要途径。

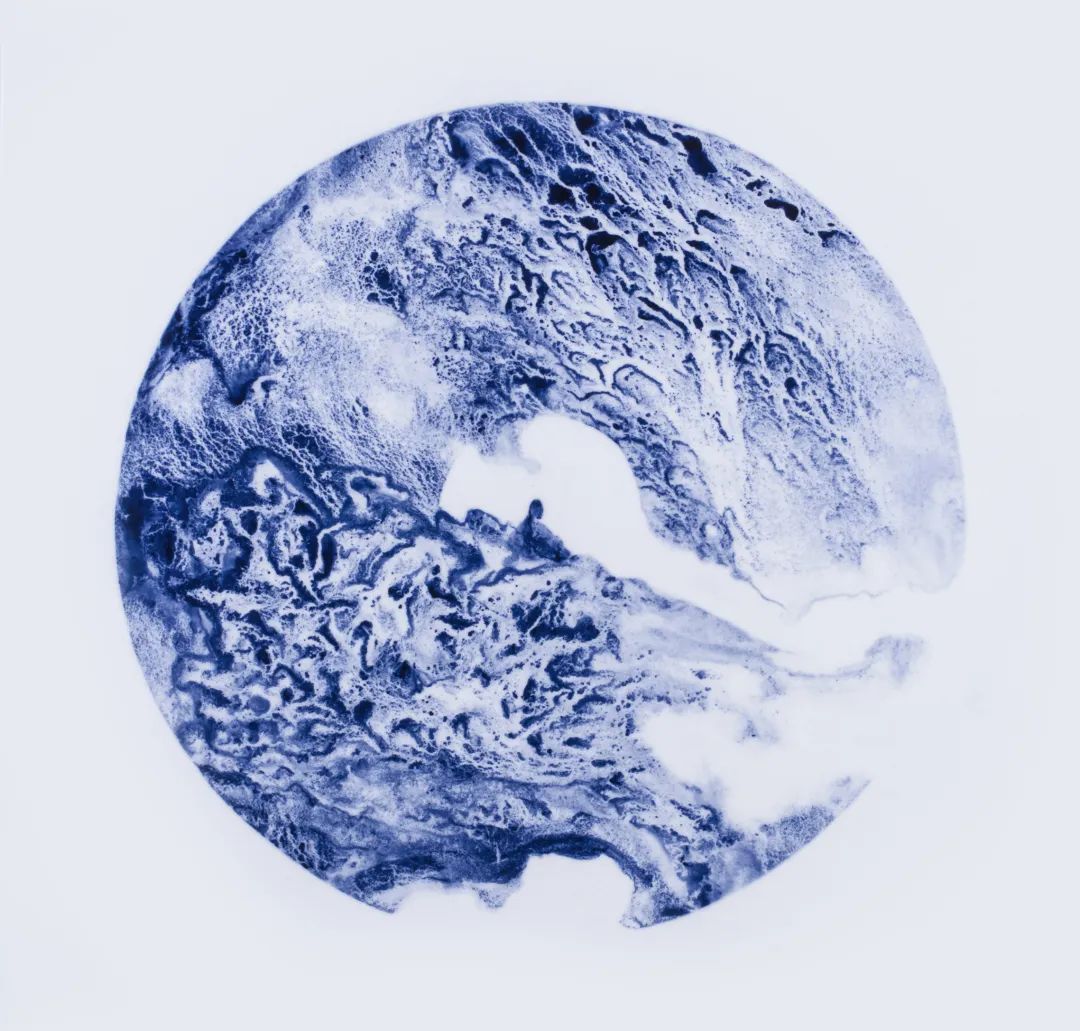

禅意青花山水,以玉璧图式分水留白,泼墨偶发意象表现等抽象语言之能指,打破了传统具象山水的束缚;以释道哲学与主体情感之所指,在交织中动态互变;笔墨形式的能指与精神意境的同彰共举,形成了恍兮惚兮,其中有象的当代禅意表现,已然成为寻道心意,载道新思的新体例。

“临在”“心流”是踱入桃源的一道法门。临在强调个体对当下此刻的全然觉察与接纳,心流则侧重个体在专注时所体验到的愉悦与满足。这两种心理状态为我们透析禅意青花山水创作的心理脉象,注入了造影试剂,获得了动态影像和静态切片,让我们可以据微觉察和抽离研判,有助于疗愈意涵的挖掘和发展心径的探究。

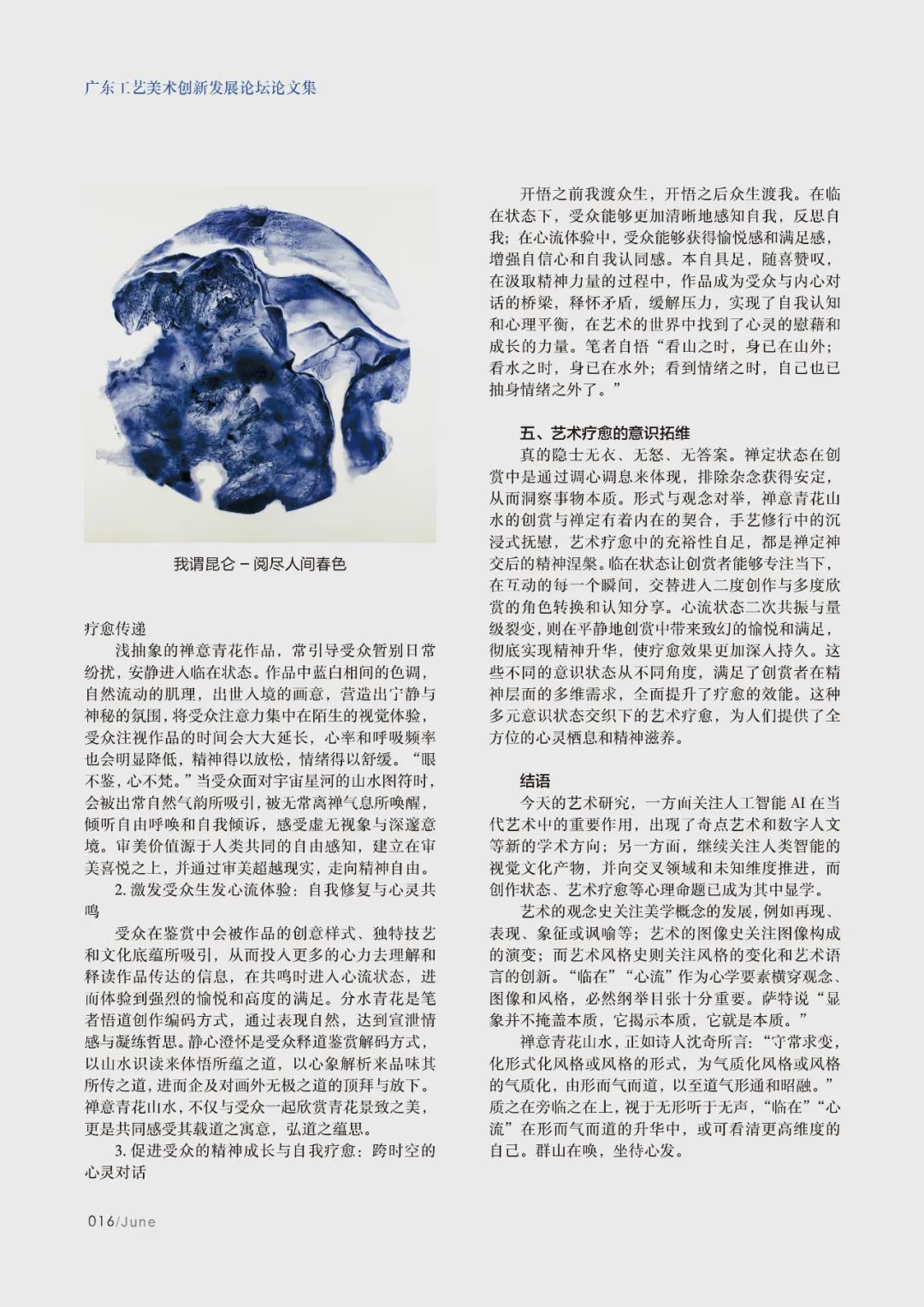

高大庆青花作品《我谓昆仑-阅尽人间春色》L82cm W82cm

一、

创作中的两种心灵状态

1.临在:指尖上的正念修行

“临在Presence”由德国心理学家埃克哈特・托利提出,源于正念和存在主义心理学,深受东方哲学的影响。它指个体完全觉察并接纳当下经验的状态下,不评判不抗拒,与当前时刻深度联结,注重内在体验而非外在目标。其核心特征:一是,开放的觉察,即对当下身心感受保持清醒觉知。二是,无条件的接纳,允许一切体验自然存在,不试图改变。三是,身心合一,注意力集中在此时此地,而非过去或未来。四是,临在常用于冥想正念练习或心理治疗,帮助个体缓解压力、提升专注力和自我认知。

2. 心流:忘我的创作境界

“心流Flow”由匈牙利心理学家米哈里・契克森米哈伊提出,指个体在高度专注完全投入某项活动时,个体得到强烈的愉悦感和忘我感的一种心理状态。心流根植于积极心理学,强调通过挑战性活动,实现个人成长获得幸福感。其核心特征:一是,挑战与技能平衡,即任务难度与个人能力相匹配。二是,明确的目标与即时反馈,个体清楚自己的目标。三是,时间感扭曲,个体感觉时间飞逝或停滞。四是,自我意识消失,行动与意识合一,个体全身心投入到活动中忘却自我。

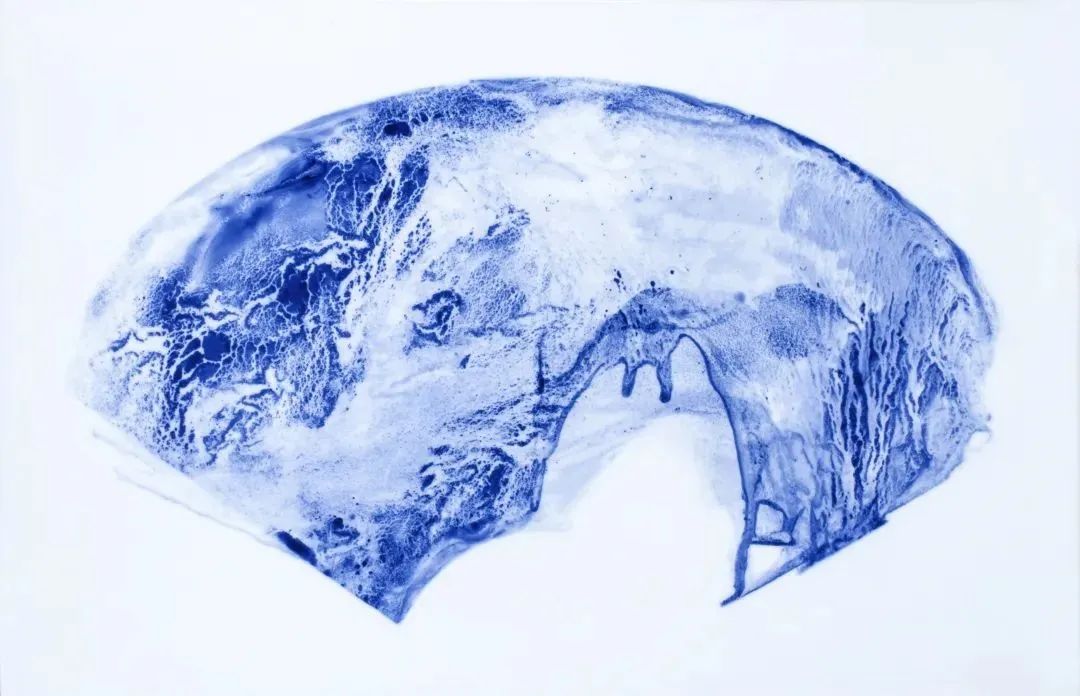

高大庆青花作品《月洗山空》L62cm W62cm

二、临在驱动下的自我重构

1.创作观念的临在觉醒

心理学上的道,指个人意识的规律;社会学上的道,指人际关系的规律;哲学上的道,指宇宙自然的规律。禅意青花山水不是还原风景,也不是再现景观,而要鉴思蕴情于其中。春景当思,就是以视觉图式到思想观念这一意指,重新界定创作,重新赋能表现。

笔者将遥感航拍的“俯远”视角与医学影像的“仰远”视角导入瓷画创作,改变了看世界的视觉角度,也更扩张了空间认知的角度。宏观的气候变化、地球未来、平行宇宙与微观的人类命运、生命哲学,以及与道教的洞天福地和佛教的闭关禅修,都存有学理关联和意识共享。在俯仰自得中,刷新宇宙慧观,透析东方境界和当代诗意禅想。

2.题材选择的临在感悟

山水符号的能指为图像的形式因素,如笔触、肌理、线条、色彩、图形等。其所指为画面之外的被描绘对象,如自然风景等,还可能是指涉这一风景的抽象概念,如人与自然的关系等。在自然图像和人文景观中再现风雨雷霞霜雪雾霁等水墨情趣与山水情绪,意涉人与世界的心理缠动与文化共鸣。在山水气韵和人文环境体悟之下,不注重山水表情的描绘,而是通过体察自然空间在时间维度上的情感变化,将传达重点落在山水情绪上来。

禅意青花山水功在再现,而再现则是指涉抽象概念,表达个人情绪,甚至集体情结。青花料与水的对撞冲融如晨曦破雾,透过氧化钴的物质性,再现天地元气,大象无形,“恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精”。在与山水情绪的相拥中,笔者赋予作品更多心理投射,表达出自己对传统隐逸文化的认同,和对都市悠居心境的追求,同时也实现重返精神家园的自足。

3.形式走向的临在探索

笔者在创作中没有粉本束缚,采用青花分水笔即兴渲染,让青花水料在坯体上落珠行露纵情渲染,并随时将多余水料倾斜收回。根据当下呈现的临在状态,随时调整创作和运笔节奏。对每个环节呈现出的优劣均予以接纳,顺遂时继续发扬,逆势时顺变转念。萨特说“美并不是艺术的对象,而是艺术自身的肌肤和血肉,是它自身的存在。”

在“人笔料坯”的互动中,忘却了外界的干扰和时间的存在,全身心沉浸于当下创作中,在状物的颗粒感、像素化、表现性与偶发性、鲜活态、流动感上形成了“心与物感,物由心化”的浅抽象山水样式,以水露色象构成了隐性叙事框架,彰显了咫尺千里的空间张力。如董其昌所言“以蹊径之怪奇论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画。”期望未来可达此意。

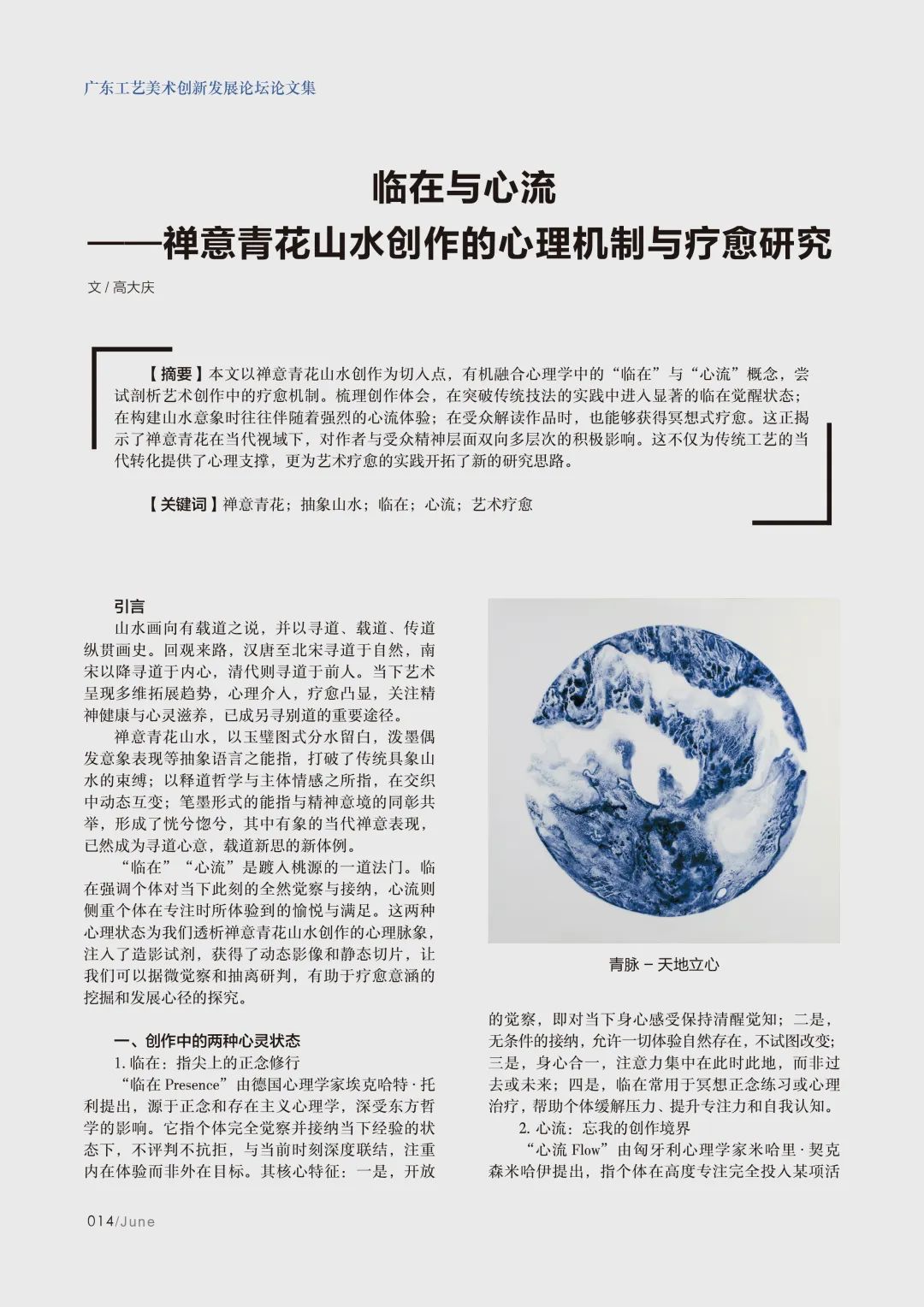

高大庆青花作品《青脉-咫尺天涯》L55cm W55cm

三、心流触发的精神超越

1.高度专注带来的愉悦体验

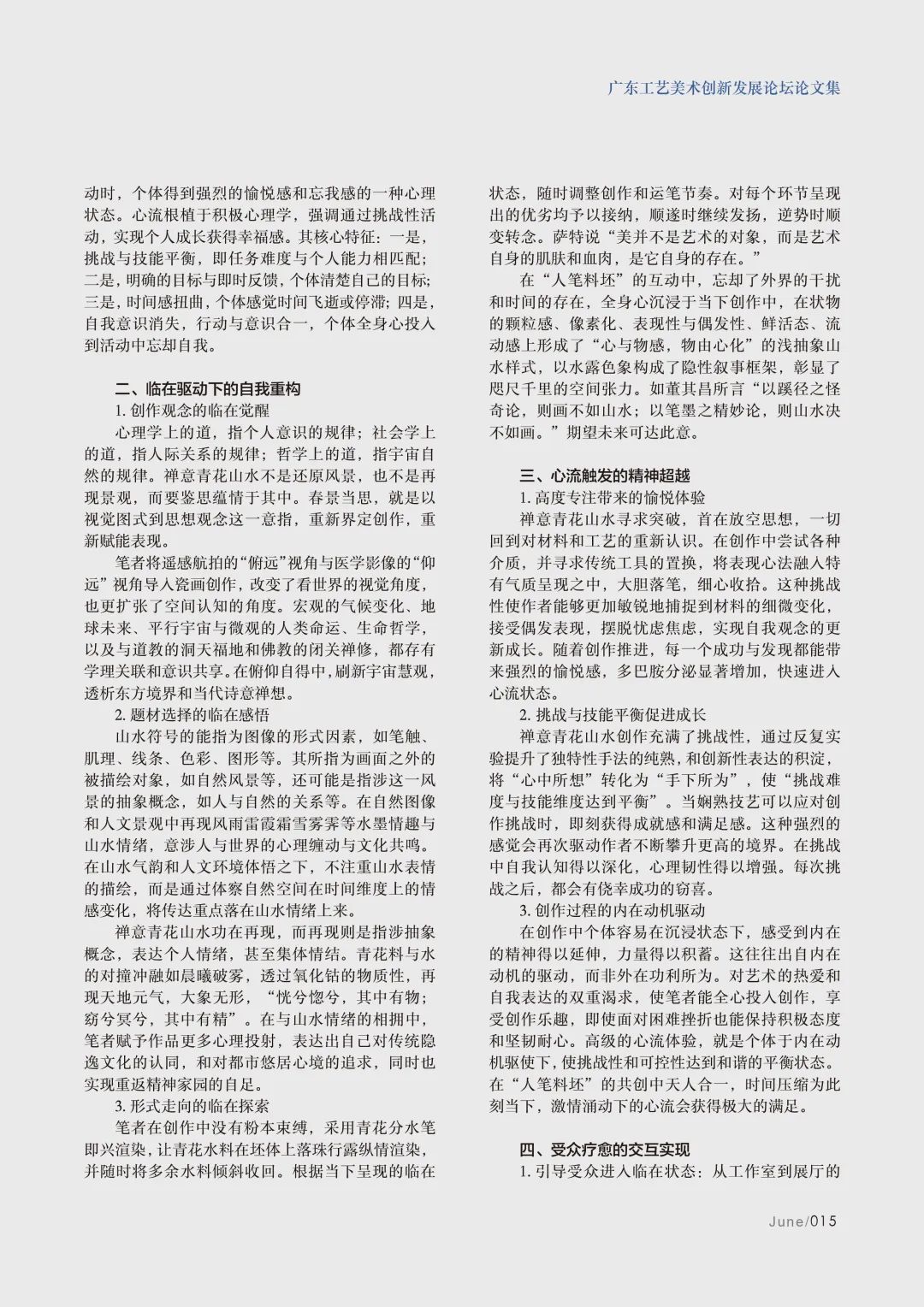

禅意青花山水寻求突破,首在放空思想,一切回到对材料和工艺的重新认识。在创作中尝试各种介质,并寻求传统工具的置换,将表现心法融入特有气质呈现之中,大胆落笔,细心收拾。这种挑战性使作者能够更加敏锐地捕捉到材料的细微变化,接受偶发表现,摆脱忧虑焦虑,实现自我观念的更新成长。随着创作推进,每一个成功与发现都能带来强烈的愉悦感,多巴胺分泌显著增加,快速进入心流状态。

2. 挑战与技能平衡促进成长

禅意青花山水创作充满了挑战性,通过反复实验提升了独特性手法的纯熟,和创新性表达的积淀,将“心中所想”转化为“手下所为”,使“挑战难度与技能维度达到平衡”。当娴熟技艺可以应对创作挑战时,即刻获得成就感和满足感。这种强烈的感觉会再次驱动作者不断攀升更高的境界。在挑战中自我认知得以深化,心理韧性得以增强。每次挑战之后,都会有侥幸成功的窃喜。

3.创作过程的内在动机驱动

在创作中个体容易在沉浸状态下,感受到内在的精神得以延伸,力量得以积蓄。这往往出自内在动机的驱动,而非外在功利所为。对艺术的热爱和自我表达的双重渴求,使笔者能全心投入创作,享受创作乐趣,即使面对困难挫折也能保持积极态度和坚韧耐心。高级的心流体验,就是个体于内在动机驱使下,使挑战性和可控性达到和谐的平衡状态。在“人笔料坯”的共创中天人合一,时间压缩为此刻当下,激情涌动下的心流会获得极大的满足。

高大庆青花作品《七十二峪-霁》L57cm W38m

四、受众疗愈的交互实现

1.引导受众进入临在状态:从工作室到展厅的疗愈传递

浅抽象的禅意青花作品,常引导受众暂别日常纷扰,安静进入临在状态。作品中蓝白相间的色调,自然流动的肌理,出世入境的画意,营造出宁静与神秘的氛围,将受众注意力集中在陌生的视觉体验,受众注视作品的时间会大大延长,心率和呼吸频率也会明显降低,精神得以放松,情绪得以舒缓。“眼不鉴,心不梵。”当受众面对宇宙星河的山水图符时,会被出常自然气韵所吸引,被无常离禅气息所唤醒,倾听自由呼唤和自我倾诉,感受虚无视象与深邃意境。审美价值源于人类共同的自由感知,建立在审美喜悦之上,并通过审美超越现实,走向精神自由。

2.激发受众生发心流体验:自我修复与心灵共鸣

受众在鉴赏中会被作品的创意样式、独特技艺和文化底蕴所吸引,从而投入更多的心力去理解和释读作品传达的信息,在共鸣时进入心流状态,进而体验到强烈的愉悦和高度的满足。分水青花是笔者悟道创作编码方式,通过表现自然,达到宣泄情感与凝练哲思。静心澄怀是受众释道鉴赏解码方式,以山水识读来体悟所蕴之道,以心象解析来品味其所传之道,进而企及对画外无极之道的顶拜与放下。禅意青花山水,不仅与受众一起欣赏青花景致之美,更是共同感受其载道之寓意,弘道之蕴思。

3.促进受众的精神成长与自我疗愈:跨时空的心灵对话

开悟之前我渡众生,开悟之后众生渡我。在临在状态下,受众能够更加清晰地感知自我,反思自我;在心流体验中,受众能够获得愉悦感和满足感,增强自信心和自我认同感。本自具足,随喜赞叹,在汲取精神力量的过程中,作品成为受众与内心对话的桥梁,释怀矛盾,缓解压力,实现了自我认知和心理平衡,在艺术的世界中找到了心灵的慰藉和成长的力量。笔者自悟“看山之时,身已在山外;看水之时,身已在水外;看到情绪之时,自己也已抽身情绪之外了。”

高大庆青花瓷板作品《青脉-天地立心》L82cm W82cm

高大庆青花瓷板作品《青脉-天地立心》L82cm W82cm

五、艺术疗愈的意识拓维

真的隐士无衣、无怒、无答案。禅定状态在创赏中是通过调心调息来体现,排除杂念获得安定,从而洞察事物本质。形式与观念对举,禅意青花山水的创赏与禅定有着内在的契合,手艺修行中的沉浸式抚慰,艺术疗愈中的充裕性自足,都是禅定神交后的精神涅槃。临在状态让创赏者能够专注当下,在互动的每一个瞬间,交替进入二度创作与多度欣赏的角色转换和认知分享。心流状态二次共振与量级裂变,则在平静地创赏中带来致幻的愉悦和满足,彻底实现精神升华,使疗愈效果更加深入持久。这些不同的意识状态从不同角度,满足了创赏者在精神层面的多维需求,全面提升了疗愈的效能。这种多元意识状态交织下的艺术疗愈,为人们提供了全方位的心灵栖息和精神滋养。

高大庆青花作品《域鉴-禅新》L113W32cm《域鉴-月洗山空》L62W62cm《域鉴-饮之太和》系列L40W40cm《我谓昆仑》系列L82W82cm

结语

今天的艺术研究,一方面关注人工智能AI在当代艺术中的重要作用,出现了奇点艺术和数字人文等新的学术方向;另一方面,继续关注人类智能HI的视觉文化产物,并向交叉领域和未知维度推进,而创作状态、艺术疗愈等心理命题已成为其中显学。

艺术的观念史关注美学概念的发展,例如再现、表现、象征或讽喻等;艺术的图像史关注图像构成的演变;而艺术风格史则关注风格的变化和艺术语言的创新。“临在”“心流”作为心学要素横穿观念、图像和风格,必然纲举目张十分重要。萨特说“显象并不掩盖本质,它揭示本质,它就是本质。”

禅意青花山水,正如诗人沈奇所言:“守常求变,化形式化风格或风格的形式化,为气质化风格或风格的气质化,由形而气而道,以至道气形通和昭融。”质之在旁临之在上,视于无形听于无声,“临在”“心流”在形而气而道的升华中,或可看清更高维度的自己。群山在唤,坐待心发。

高大庆,联合国教科文组织国际陶艺学会IAC会员,英国东方陶瓷学会OCS会员,中国工艺美术学会会员,中国陶瓷工业协会会员,中国文化产业促进会陶瓷文化专业委员会委员,中国硅酸盐学会古陶瓷专业委员会委员副秘书长,中国陶瓷工业协会会刊《陶瓷科学与艺术》杂志编委,粤港澳大湾区美术家联盟陶瓷艺术委员会委员,广东省人民政府文史研究馆工艺美术研究院研究员,广东省工艺美术协会理事,高级工艺美术师,《陶元浴素 CHINA FACES》执行人,掬一文化(深圳)有限公司执行董事,中国民主同盟盟员。

文章来源:掬一文化

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会