研讨 | 刘巨德先生艺术作品座谈会(二)

阴澍雨:这两年我跟刘老师接触挺多,因为我自己也画花鸟画,所以我们更多的会交流具体的画法。陈老师从构图角度切入到刘先生的艺术语汇,是一个很好的代入点。于洋兄谈的也十分深入。我开始是学传统风格的花鸟画,特别是对于明清以来的传统花鸟画的研究,做得相对比较深入。我看刘先生的画之后,发现差异性很大,这个差异指的是个人自身的知识结构和成长经历。因为我是在杭州中国美院读的本科,一直接触的是从吴昌硕、潘天寿这样下来的大写意的脉络,在这套体系当中,于洋兄也提到了,按照传统的构图方式,我们讲的是章法,具体画面当中讲的是“开合”“穿插”“呼应”这些关系,我在看刘老师的画时,会有意识看他的开合关系怎么处理。这时候我觉得刘老师以他的语汇已经解决了这个问题。就是中西方艺术语汇当中,刘先生自己说的,他并不是找差异,而是找共同点,找相似性的东西,都可能在他的绘画当中得以体现。

我说的具体一点,我是画花鸟画的,桌上有一盆花,按照我们的画法可能要选择重点花头塑造它,重点的塑造好以后,再营造它的气氛,经过一些渲染等方法处理好画面的调调,这张画就画成了。但是刘先生画的静物画,包括大尺幅的作品,按照刘先生说的,是把重墨先画一遍,他并不确定花头一定要在哪个位置,一定要表现哪个是重点,随着他的深入,会越来越明确,可能到最后他没从那个花头开始画,但最后那几个花头都会很鲜亮得也都出来了。

《家乡草》丨139cm×69cm丨2006

刚才刘先生说这样的构图不是技法,但我觉得它是个方法,一说方法,就涉及到具体的画法,还有绘画的思路和观念在里面,融合到一块。我觉得刘老师解决的,是用他的语汇把传统中的三维空间与二维平面在构图中都要解决的问题,在传统的绘画当中,就是虚实关系。看这张画的穿插方式,比较传统,我说的传统就是传统语汇用的多,比如水仙叶子的穿插,这个叶子在前面,后面的叶子就要穿插到后面,有了前后关系,线条就表现的很清晰。这个人物留下这块白,最后染红,人物后面再穿插线条,后面再有一个水面,再有天空,一层一层的前后关系,是靠相对比较实的穿插交代。我们看身后这张画,特别典型,就像我所理解的传统穿插组合方式,这张画就特别代表刘老师说的先把重墨画一遍,有点,可能最后成为石头,也可能成为花头上的果实,他先画重的,由此再生发,由线条再塑造,在慢慢画的过程中形象就出来了,中间这块留白,又回到传统的方式上去,是一个反复虚实相生、相互变化的过程。我想这个绘画方式用虚实塑造空白跟中国传统的留白都是相通的。刘先生就以这样的手法把整个传统语汇当中的这套规律转化过来,是很不容易的。

《舞蹈家》丨105cm×70cm丨2013

《舞蹈家》丨105cm×70cm丨2013按照刘老师自己的阐释和表述,我也慢慢理解,刘先生的思想很多是中国传统思路,是哲学的黑白相生、阴阳转换,全是从这套体系中出来的,但是他表现出来的是很当代的画面。涉及到这里面的颜色,看着好像是个日本颜色,很亮,刘先生说我用的是矿物质的真朱砂,是最好的,地道传统颜色,我问刘先生您不尝试多用其他颜色,刘先生的回答是“跟墨最相配的就是我们传统的中国画里的中国颜色。”他就把这套体系,看上去很现代,是新图式的创造,但你究它的根源还是传统民族之路的根源。涉及到从构图角度看刘先生的具体画法,再谈到刘先生创作的思路和艺术之路,刘老师经常谈到庞薰琹先生和吴冠中先生,我觉得这还是以东方的民族艺术为根本的融汇中西文化、中西语汇的一条民族艺术之路。我是这么理解的。

所以,我们看刘先生的作品,从先前传统图式的理解去看,已经形成了一个转化,而且做得相对来说有他的一套艺术语汇,把这些都融汇进去了,刘先生是什么都能画,再怎么画,一看就是刘老师的符号。他已经把这些东西都融入到他这一套语汇和体系当中去了。这也是我们作为晚辈的艺术家,要虚心向刘老师学习的,这个是很不容易的。

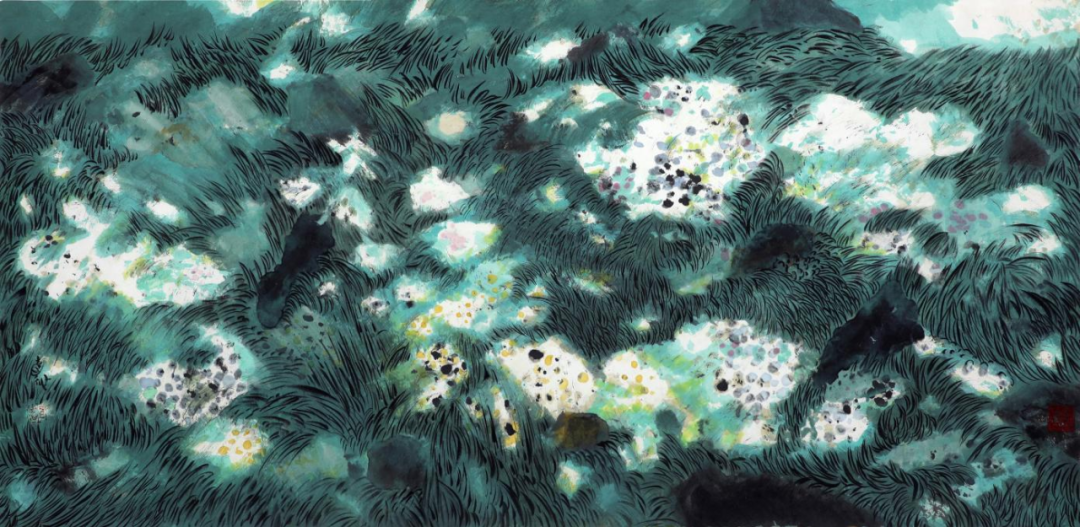

《远去的琴声》丨145cm×365cm丨2016

《远去的琴声》丨145cm×365cm丨2016陈岸瑛:几位老师说得特别好。先说一个题外话,我注意到大家用了三个词,一个是构图,一个是作曲,还有一个是章法,涉及三个不同门类的艺术,章法属于文学,作曲属于音乐,构图属于美术。绘画中的构图,到底是接近文学中的章法还是音乐中的作曲?文学的章法是跟着任务走的,是讲故事、说道理、还是抒情,不同的任务决定了不同的章法。作曲没有一个要完成的外在任务,作曲本身就是任务。绘画构图到底是接近章法还是接近作曲呢?这个问题比较大,先放在这儿。现在我想趁热打铁,说点具体的。正好这两件作品都摆在这儿,阴老师分析了,说一个的前后关系是穿插,一个是虚实相生。刘老师您自己说一下,这两件作品,在构图上有什么区别?

刘巨德:你们都很客气,说得也挺准确,确实我这两张画不一样。这张《远去的琴声》,就像阴老师说的,是一颗草、一朵花,一枝一枝往上长;我身后这幅《追日草》,是同时长,处处抽象地长,开始看不见是草,后来慢慢都是草。这个是两者的差别。我后来发现,开始的时候不当草画,也不当人画,反倒容易画好。开始一下具体到一株草,没有浑沌的气韵,画得没有偶然就不会好,这是我心里自己的感觉。

其实,构图最终体现人对空间、生命、自然、宇宙的认识,涉及一个人的宇宙观、生命观,这个是在后面看不见的,例如浑沌、有无、阴阳、虚空等。再比如说奇中寓正,张光宇先生讲这个问题,跟潘天寿先生讲的“造险”很像,动荡又安静,这都是老先生积累的构图经验,一切在运动的关系中求平衡。

钟老师是吴冠中先生的研究生,我的老伴,她对此挺有认识,她平常跟我说“画要有宇宙感”。一看有宇宙感,你这个画才能成为好画。这句话虽然很抽象,但是挺具体。一说到宇宙问题,我就想多说一句,对宇宙空间的认识,又回到我刚才说的,有两种思想,一种认为物质和空间是分开的,认为物质是在空间里转动,空间是一个大容器,物质在里面转。还有一种认识是物质和空间是一回事,不是说物质在这个空间里转,这个物质就是空间,空间就是物质。不管物有多大多小多无限,它都是一个空间,也都是一个物质,它是一体的,是统一的。最后就分出了一元论和二元论。中国艺术是一元论,这个一元就是自然万物和空间是一回事。因为中国文化认为万物是气的运动,无分别,气化生出物象。第二个一元就是心和物,心和空间是合一的。这其中,画里的空间和物象和我三个是平等的,互相在转动,互相映射,互相影响。不是按照我的主观预设去画,创作的状态是不能预设的。我不能预设一个东西,这是花,那是草,这是石头,那是人,不能预设。题材不能预设,形象不能预设,构图不能预设,所有一切都不能预设。画面的空间、作者和所生的物象,它们在浑沌中互相塑造,互相作用,互相映照。这是我的作画习惯,不一定适合别人,各有各的习惯,没有标准,条条大路通罗马。

《风吹过的后草地》丨68cm×138cm丨2022

《风吹过的后草地》丨68cm×138cm丨2022画自身有一种节奏和力量主宰绘画创作的过程。我觉得吴先生说的谱曲很有道理,要跟着自己的节奏走,跟着身心的波动走,其间,只需要你去选择。一个作曲家,在自然里捕捉选择好一个音节,这个音节就会变成旋律,这个旋律有节奏就组成了乐曲。作画也不能选多,你只能选一两个元素,象有限的音节一样,从中生出了韵律,韵律中生长出万物,所以作画一旦节奏和韵律对了,其他都会对,节奏、韵律不对,其他一切都会错。造型也好,构图也好,色彩也好,都在节奏和韵律里行走,像万有引力那样,牵动着你走。你这个时候的手、心、眼、体都跟着那个节奏和韵律在跳动,画牵引着你走,所有的一切都感觉是抽象的。所以吴先生讲抽象美,他是有道理的,节奏和韵律是属于抽象形态。

再有,作曲不太强调文学的内容,不同的内容可以是一样的旋律。绘画抽象的节奏和韵律作为空间运动的具体体现,跟你的心、体、手连在一起,跳动、共振。这个时候,一切都忘掉了,自己也忘掉了,忘我了,因为同时跳动,会从你的心里浮现出你潜在的记忆,即给你生命印象最深刻的那些记忆,记忆最后变成了想象。像我童年生活给我的记忆很多很深,那些空间的韵律就会把你童年河床底下的东西泛起来,印到画上,这是自觉不自觉的,不是我有意要往这儿走,而是它自动就把这些东西勾出来了,映照出来了。所以,题材在你的潜意识里,平常给你生命里留下的是什么痕迹,最后都会泛出来。我刚才说的那个看不到的,就是你对绘画的认识,对于宇宙的认识,那个就叫理性。西方人也强调画后面的那个理性,中国人强调画后面那个“道”,那个“道”就是理性的一个思考,最终绘画都在探索自然最深处那个“道”的奥妙和人性之情,从原始艺术一直到现在,绘画在不断追问这个问题,绘画实际是人类不断探索追问自然和人性的图像语言。

《阿诗玛》丨250cm×501cm丨2017

《阿诗玛》丨250cm×501cm丨2017像刚才说的两种天体运动,到底哪一种是真实的,只有天体物理学家他们能回答。但是我们从绘画的角度讲,物象、空间、运动,这些是浑沌一体的,不分家的,绘画不能有分别心。以桌上的这瓶花为例,我看见的首先是运动,不是花,是运动。要我画,先画上去几个黑点,看它们怎么运动,这个运动是什么关系,什么节奏,先把那个拿下来,吴先生叫谱曲,像潘天寿先生、齐白石可能叫章法,西方人一般叫构图,就是把这个空间占有了,这个占有一定是在限制中的运动,你这张纸是方、是圆、是长、是横、是竖,决定着你笔墨怎么运动。

横也好、竖也好,其实是一样的,关键在于它是一种限制,是一种在水平里的自旋运动,还是在垂直里的正反运动,最终都是模仿太极的运动,这是构图里最重要的。关于这个问题每个人的认识不一样,构图的观念也会不一样。但是我的观念更传统,就像阴老师说的,我完全是中国传统式的,我是想学古人的心,我想了解古人怎么想,怎么想生命,怎么想自然,怎么想宇宙,怎么理解“道”。中国画讲意象,经常讲写意、意象。这个意象的深意,我觉得本质上是《易经》的易,意象看不见的深处实际上是易象。易象是变化的,意象也是在变化中生成的,永远处在变动的刹那。所谓“知常求变”,易里有常有变,你只有懂得“简易、变易、不易”才能懂得常,懂得变,你的构图才是活的,走向未知的。从这个角度理解写意,你就会知道,写意有各种形态。不是说只有把墨泼一下就是写意,写意的形态是多种多样的。关键在于从易象的角度理解意象,这样造型也好、构图也好、写意也好,以及对艺术本身的认识也好,就会和自然、人性、人情、天性、天时、天道贯通,就会明白吴先生所说的“象大于形”,就不是你在现实中所能看见的那一部分了。我就补充这一点。

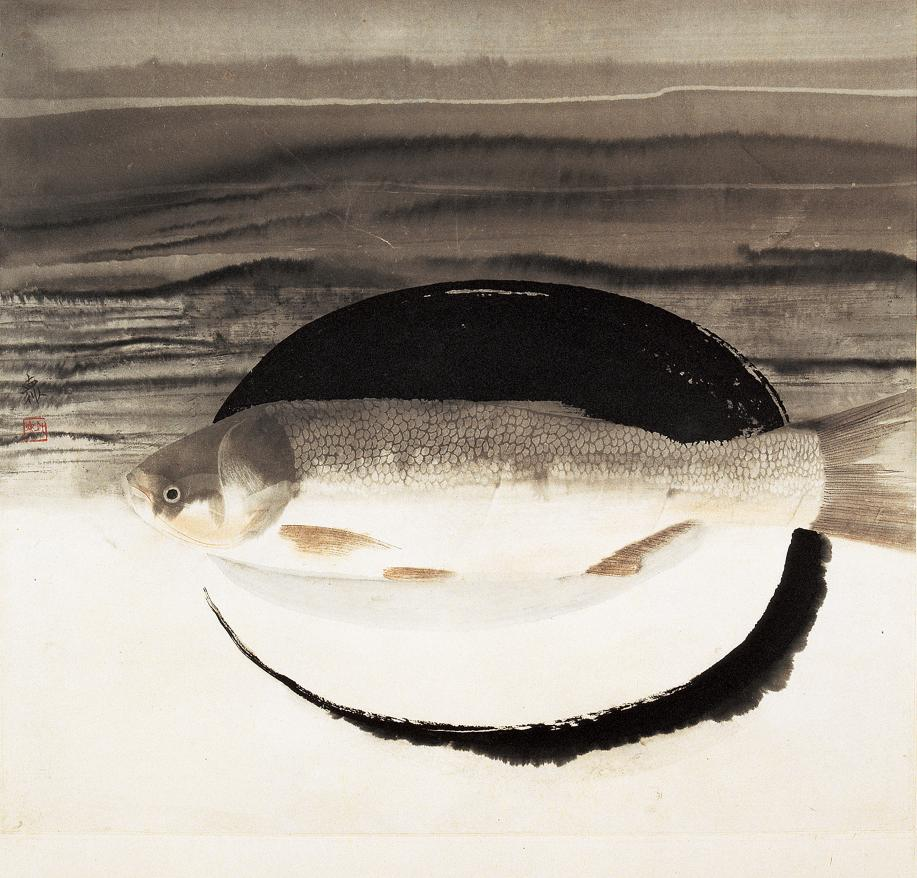

《鱼》丨133cm×150cm丨2018

《鱼》丨133cm×150cm丨2018陈岸瑛:刘先生说得非常具体,也非常形而上。我听了以后,有一种豁然开朗的感觉。我们越来越逼近高手弈棋的棋理了。我先说一个分支的话题,再回到更具体的话题上来。刘先生特别提到了两种宇宙观或空间观,这个问题在立体主义之后,是一个挺重要的理论问题。是像古典艺术那样将空间理解成一个方盒子,用三维坐标测量座落其中的物体,还是通过绘画雕塑创造出自己的空间,体积和空间一并构造,这个问题涉及到一个非常哲学的话题。要是追溯的话,可以追溯到笛卡尔的哲学和欧几里得几何学,一种典型的西方形而上学。这种形而上学将空间想象为一个容器,把事物想象为容器中摆放的物体。我越来越觉得这很可能是一个语言制造的陷阱,让西方人产生了这种形而上学。当然,我现在只考察了英语,德语、法语没有仔细考察,现在只是谈一点初步的设想。中国人谈世界、谈宇宙时,谈的是万事万物,这个表述在英文中是不存在的,在英文中,一般指事也用thing,某事发生是something happened;在英文中也有指事的词,但这些词,如affair、event、story等,不是和thing连用和对称的,不像中文里事和物连在一起。这个差异会导致他们容易形成某种形而上学观念,容易把物理解成和事无关的物,理解为事外之物;而在中国人的思维中,特别容易理解事中之物。比如说桌上的这瓶水,我拿起来喝,是一件事,这瓶水是事中之物。按照西方物理学来描述,这瓶水是一个物体,在空间中位移。中西方哲学的差异和刘先生讲的两种空间观的差异挺像的。从西方形而上学视角来看绘画构图,就是将不同的物体摆放到有三维坐标系的空间中,彼此之间形成一种坐标关系。但是,如果想在画中表现“事”的话,绘画就不得不引入“时间”维度。实际上是先把空间跟时间分开了,然后再把这个时间放进去,这就显得非常的牵强。未来主义和立体主义都想把时间因素放到构图里去,立体主义是围绕式的,未来主义是连续式的,它是从一开始就已经把时间、空间切开,究其根本,是把事和物分开了,首先描绘事外之物,描绘一个脱离任何事情的物,再想办法通过第四维“时间”来暗示物体的运动。他们永远无法理解刘先生这种生成式、运动式构图。这在西方形而上学里,是难以理解的。我觉得这个恰好是我们的一个天生的、与生俱来的思维的优势,但是这个优势以前是被遮蔽掉的,以前很少有人从这个维度来想这个问题。我觉得刘先生和钟先生谈的宇宙观、宇宙感挺有意思。这是一个很大的哲学问题。

《雀鸟灵光》丨145cm×363cm丨2016

《雀鸟灵光》丨145cm×363cm丨2016现在回到形而下层面,接着讨论另外一个问题。刚才我听出来了,刘先生认为绘画构图更接近音乐作曲,而不是接近文学中讲故事、讲道理的章法。刘先生说,仿佛绘画有自己的生命,绘画构图是自主生成的。说到这个问题,我想起另外一个问题,在绘画中,一般有两种类型的构图,一种是图画性的构图,一种是图案性的构图。图画性构图,一般来说会表现相对完整的场景,一个故事场景或一个事物场景,通常和我们眼睛看到的世界有一定的相似性。而图案构图,某个器物上的抽象图案,在限定的空间中占满位置的图案,并不会要求它呈现的样貌和我们看到的世界产生关系。图案构图和图画构图,是不同的。刘先生之前专门提到过,装饰艺术中的图案构图对他的绘画构图产生了较大影响,但是,刘先生在他刚才的表述里,提到塞尚的一句话,画面上的世界,与我们看到的世界,存在一种等值关系。也就是说,绘画构图与观看相关,而图案构图则未必,那么图案构图是怎样对刘先生的绘画构图产生影响的呢?

看世界和看画之间必然产生关系,在器物和图案里不会产生这个关系,我就看它就行,不用同时想怎么去看世界。看画和看世界之间,在历史上一般形成这么几种关系,一种关系是画中的世界模仿了我们看到的世界;第二种关系是看世界的眼光受到了看画经验的教育和启发,画家教会我们如何来看世界,使我们看到了一个更真实的世界;第三种关系是画中世界与眼中世界是平行世界,画中世界好比是另一个现实世界,与我们的世界长得不一样,但也可以用同样的眼睛去观看。大概有这三种关系,不管在哪个关系中,看画和看世界之间都会形成某种必然的逻辑联系。但是,图案和世界之间不存在这种逻辑关系。因此,图画性构图和图案性构图是两个不同类型的构图。刘先生的绘画作品,基本上都是和看世界的经验相关的。这个联系不仅仅是说,绘画构图就是作曲,勾起了我的回忆或情绪,而是说,画中呈现的世界,和我们每分每秒看到的这个世界,是有一种逻辑关系的。选一个最小的问题,我们只要睁开眼看世界,就能看到光,任何地方都有光,而刘先生的绘画是有很强的光感的。而在中国传统的水墨画里,光的因素并不强烈,尽管它与我们观看的世界也有很强的逻辑联系,这又是为什么?对于这个问题,我比较困惑,刘先生和两位专家能不能帮助我把这个疑团打开?我们究竟应该如何理解刘先生画作中的光呢?

《昆仑山上的阴阳湖》丨180cm×83.5cm丨2023

《昆仑山上的阴阳湖》丨180cm×83.5cm丨2023于洋:这是很重要的问题,光影、笔墨,很多的学者都谈过这个问题,尤其在山水画里面,在20世纪的以写实为改造的水墨画里面都谈的是光影、造型、透视和中国画的造型关系。这个问题非常大,谈起来是一个很系统的理论问题,因为我们今天在悦阳空间展场里面,结合作品来谈,我们在这么鲜活的现场,还是要回到形而下来谈:这个展览里面最感动我的几件作品,《草原悲鸣》《追日草》和表现大青山的那张画,也回应陈岸瑛兄这个问题,他抛出这个话题,光或者是作品中的气跟整个作品的关联。这张作品来讲,《草原悲鸣》非常意象化,跟传统意义上的山水画更为接近,同时表现这种夜景,或者是夜景的山水,谈到光了,宗其香先生画光,画夜景的光是非常典型的,宗其香、李斛等都把西方素描关系的光影跟中国笔墨结合来画夜晚、夜景,甚至50、60年代画夜景,画工地中的十三陵建设。

《夏日》丨68cm×45cm丨2004

《夏日》丨68cm×45cm丨2004那么,这张画为什么感动人呢?首先你看到的,“恍兮乎兮、其中有物,恍兮惚兮,其中有象”,同时这张画又是在意象之中有比较具像的提示,细看之中又是几匹马在非常漆黑的夜色之中围着一圈低着头,好像在休息,细看又不是,仔细看地上有一只死去的鹰的形象,对面这幅《远去的琴声》也有一只鹰,是一只非常英武的鹰的形象。这两幅画,一个明亮,五彩斑斓之下的白日梦,一幅是漆黑夜景之中的《草原悲鸣》。我相信这可能也是刘先生在童年时期在草原上的意象的记忆,或者是非常感动他的瞬间,他讲到草原上面的,有一种宗教感,所有生灵在逝去之后,所有的人和动物都会去纪悼它,这件作品有非常深刻的抒情性的悲怆的一种意味在里面,这里面也就通过几处留空,他其实又用中国画即白当黑的,留白的手法,几处空点来提示,这几处空点好像是中国画没骨的方法一样,又露出了轮廓,提示了空间感。这两幅作品,这张作品虽然画的是暗夜之中哀悼的题材,带有宗教感、一般的神秘感的题材,背后又有对于人性、对于生命的一种感知、一种歌颂,他是通过一种虽然是一个纪悼生命的题材,但是是充满对于生命的敬意这样的一个主题。这里面确实有草原长调式的那种东西在里面。这也呼应刚才岸瑛兄讲到的中国绘画经常有通感式的关系,跟音乐、文学,包括跟建筑,我们经常借用很多的概念,刘勰《文心雕龙》讲到“意象”“隐秀”,其实也都是画论。包括讲的章法和音乐里面的谱曲、作曲,通过这两幅画的对照,一幅是看似非常理性画的,造型化、线性的,一幅用团团墨气来表现,都是凸显了叙事性、抒情性,在刘先生的画里面,回应刚才的话题,刘先生的画更加贴近音乐性,不知道他自己是不是承认,更加贴近一种音乐性,如果说和文学与建筑相比,有的人你一看就是建筑性、雕塑性,刘先生的画为什么是音乐性的呢?他的画流动,有一股气息在流动,他非常重视这一点。很多概念是我们借用音乐的,我一直在研究主题性绘画,“主题”都是音乐的概念,这个词最早是从德文音乐术语中来的,主题最初指的是一段乐章里面最具有代表性、贯穿始终的旋律,这个就是主题。

《黄河》丨69cm×137cm丨2021

看刘先生的画为什么是音乐性的呢?月光之下的悲怆、抒情,恍兮惚兮,实际上他是解构了形,或者他并不是主观或者有意识凸显这个形,他把形消弥在一个大面积的浑沌之中,或者说看似是一种非常“放”的角度去编排,但中间,他有大胆铺设、小心收拾,有形的提示之后,使得作品非常巧妙带有寓言式的,隐秘暗含了寓言的主题。很多画都显现出这一特点,包括对面的《远去的琴声》,这把马头琴也好,包括睡觉做梦的少女的形象。刘先生这样的画,一方面把叙事藏在抒情性里面加以表达,因为你要凸显叙事性,形和情节非常重要,在我看来,刘先生的画并不是非常重视情节,情节跟叙事在他来看是消弥在一个大的氛围之中,大的情绪之中去把它融化掉了,这也是刚才讲到构图,讲到传统山水画论的“三远”,“三远”是构图吗?是文艺复兴以后的布鲁内来斯基的那个“透视”吗?根本不是,因为在画论里面,“三远”里面讲的是意境,完全讲的是三种意境,不是三个视角,三个物理空间。这样的话,我们会看到这种方法观念是什么,把丰富的东西,非常多样性的东西简化再简化,简化到一种形式,简化到一个能自圆其说的一种方式来表现,这就是刘先生讲到的统一,统一之后,又是时间性、又是空间性的,又是叙事性的又是抒情性的,并行不悖,在并行不悖之中,这里面也有包括刘海粟,从石涛八大的艺术里找到和塞尚梵高高更相通的东西。庞薰琹先生和当时的倪贻德先生的《决澜社宣言》这里面有很多观点涉及到这些观念。

在刘先生的画里面,他要把这么多的丰富性的东西要融化在他的画里面,包括我背后的《追日草》,这无疑是整个展览里面最点题的一幅作品。它非常的丰富,像一阙交响乐,按照刘先生的话来讲,他不是一个一个画,是一片一片的画,是同时生长,一下子涌来,这样的情感的表达是中国传统意境,是音乐性的,这种音乐性又结合了西方的经典音乐的复调,还不是古琴的单线结构。

对于光的问题的讨论是跟构图的问题的讨论可能又是一致的,因为在中国画里面的留白的这种对于光线的暗示,既不是高光式的,三大面五大调的素描空间的那个光,同时又通过这个光去塑形,反过来通过留空表达这个形,这一过程又是一致的。这是我大概的感知。

《草原悲鸣》丨141cm×362cm丨2011

《草原悲鸣》丨141cm×362cm丨2011