研究 | 张娜:论民间艺术 “雅化”转向及其文化逻辑

迈克尔·欧文·琼斯认为,“民间艺术的独特之处在于,它是日常生活中个人或大众的交流、互动、艺术表达和传统行为;它存在于人群之中,无论人们身处何时、身在何地,无论他们的文化适应能力怎样、现代化程度和教育程度如何”。

这里指出了民间艺术的日常性、大众性与普遍性,更偏向于将民间艺术当作一种存在于人群中的传统文化艺术交流行为。罗伯特·特斯科则从社会学的路径对民间艺术做出界定,认为判断民间艺术需要依据以下几条:

“第一,接受并依赖一种公认的审美观,这种审美观为一群艺术家和观众所共享,由他们所定形和重塑;

第二,它的传统本质,它强调修改旧有形式使之完美,而并非强调创造全新的形式;

第三,它通过貌似平常实则极其结构化和系统化的方式进行传承。”

从此条目来看,审美共享性和文化传承性乃是界定民间艺术的关键要素。综合起来,民间艺术可被称为一种以民众为主体,扎根于民间,注重传统本质,具有一定的审美共享性与文化传承性的艺术形式。

这就决定了民间艺术明显区别于“阳春白雪”的高雅艺术。可以说,民间艺术的实用性才是其产生的最根本因素。鲁迅先生曾把艺术分为“消费者的艺术”与“生产者的艺术”。他指出,“既有消费者,必有生产者,所以一面有消费者的艺术,一面也有生产者的艺术”。

民间艺术的二重性特点,再清楚不过地说明其本身就是为日常生产生活服务的,关联着人们的吃、穿、用、行,与百姓的生活密不可分。故而,从民间艺术的生存环境来看,可以发现其带有较为浓重的“俗”文化特点。

作为一种“俗” 艺术,民间艺术是在前现代的社会语境中发展起来的,本质而言,民间艺术是农耕文化的典型产物。在某种程度上,民间艺术的日常性是“前现代”的日常性,民间艺术的实用性更多是指在农耕社会发挥重要的使用价值。归根结底,民间艺术根植于前现代的日常情景中,农耕社会的土壤孕育了其丰富多彩、富有生命力的艺术形式。

如今的社会经过工业革命的发展早已发生了根本性变化。伴随着现代文明的冲击,民间艺术赖以生存的环境彻底改变乃至消失。由此出现一个最显而易见的后果是民间艺术的生存土壤——民间的欣赏与消费难以存在,民间艺术的流通性日益走向终结。

上文已指出一定的审美共享性与文化传承性对于民间艺术必不可少,进而言之,欣赏、消费与传播的群体是民间艺术发展的重要前提。一旦民间艺术固有的流通链条消失,将会导致民间艺人减少民艺品的生产或不再从事该行业,又或者一味迎合市场需求改变民艺的审美风格,丧失了自身审美特点及实用功能的民间艺术也就无法得以传承、共享。如果非要保留它,民间艺术就相当于从一种鲜活的生活艺术变成了“遗产”。

事实上,遗产化已然成为民间艺术现代走向的一种趋势。在此语境中,如何对作为“遗产”的民间艺术进行保护与发展显得颇为迫切。需要注意的是,民间艺术不仅是“一种可供利用的资源、资产、原料”,也是凝聚着情感记忆的文化形式,具有重要的审美价值。这意味着民间艺术具备重新进入文化场域,实现当代转型发展的可能性。

关于民间艺术的传承发展问题,有学者指出当下存在两条应对路径,简言之,就是或回归生活或走向艺术。后者即是极力发展民间艺术的审美性,使其审美“雅化”。

实际上,正如我们在现实中所看到的那样,越来越多的民间艺人都逐渐向艺术靠拢,不断将民间艺术推向雅致化与精致化。那么,这一审美“雅化”转向的内在逻辑是什么? 有哪些实现途径?又反映出哪些问题? 这些疑问均关切到当代民间艺术的发展命运。

二、“雅化”转向的内在逻辑及途径

目前民间艺术保护与传承主要有两大途径:

一种是静态保护,也就是最常见的博物馆式保护。其仅呈现出造型、颜色、材质等外在特点,本身的鲜活性与生动性则无法展示出来,人们也很难与之建立情感联系。

此外,为了增强人们对民间艺术原有生存语境的理解,数字化展示逐渐成为博物馆式保护的一种重要手段。但这种异时空的艺术再现却无法弥补缺失的生活气息。因此纯粹的静态保护并不能改变民间艺术在现代社会消亡的命运,反而更深化了其作为“遗产”的印象。

另一种则是“活态传承”,讲究传承的本然性与鲜活性,主张在人们的日常生活与生产活动中进行传承保护。值得注意的是,过去的民间艺术有一个固定的消费群体,民间艺术往往是在特定情景中被使用的,都是存在于具体的生活语境中,在使用过程中发展出丰富的文化意蕴,散发出独特的审美气息。但在现有社会环境下,“活态传承”并没有相对稳定的接受群体。

而且,在“活态传承”中,传承人成为民间艺术传承的关键,然而当前非遗保护中的传承人制度存在着认定机制不合理、扶持力度不够、资格取消不当等问题,不能保证民间艺术持续活态传承下去。

因此,在后工业时代,相较于实用性,民间艺术的审美性及其所携带的情感意义才是其最大价值。这昭示着民间艺术要想实现自身“造血”,或许可通过艺术创新手段提升审美价值,极力凸显艺术性以走向艺术市场,也即“雅化”。此亦是民间艺术转向 “雅化”的内在逻辑。

“雅化”意味着民间艺术的现代创新。一般来说,民间艺术的现代“创新”有两种方式:

一是将民间艺术的审美元素融入现代艺术。剪纸、泥塑等艺术都不是追求写实风格,而是刻意对现实细节做出夸张化的处理乃至变形、扭曲;在造型构图上,民间艺术也不受时空的限制,往往在同一平面上展现不同时空里发生的事情; 在色彩上,明艳富丽,颜色饱满,具有极强的视觉冲击力。这些元素都赋予了民间艺术独特的表现魅力,看似随意、笨拙、不拘一格,实则洋溢着想象力和生命力,传递出民间审美意趣,恰恰能够成为现代艺术借鉴的资源。

这种审美上的交融既是对现代艺术发展的刺激动力,更是对民间艺术现代生存发展道路的重要探索,能够促使民间艺术的审美DNA在现代艺术形态中得以延续下去。

二是民间艺术进入现代艺术体制,成为真正的艺术品。这表明民间艺术要摆脱原来的“土气”帽子,走“高精尖”路线,将自身的审美性发挥到极致,向现代艺术品转变。

如,英国、荷兰等地的“设计师—造物人运动”(Designer-Maker) 注重突破传统手工艺的表现方式,体现出极强的设计感与艺术性。这种做法不是更进一步泛俗化进入日常生活,而是力图使得民间艺术具有极高的艺术性,获得主流艺术的认可,达到与纯艺术同等的艺术收藏价值。

民间艺术不断挖掘审美性、发扬艺术性的过程即是逐渐“雅化”的过程。民间艺术之所以被“冷落” 跟本身较为粗糙、俗气的特点也有一定的关系。同样是民间艺术,因其接近“雅”与否而命运截然不同,可见民间艺术本身是否“雅化”极为重要。目前所看到的绝大多数活跃在市场上的民间艺术或多或少都是在历史过程中与其他艺术交流融合后 “雅化” 的结果,像昆曲、京剧即是“雅化” 的典型; 杨柳青年画因其精致更符合城市人的口味容易被认为是“美”的,相比之下土气的乡村版画就是另一种境况了。

乡间里许多民间艺术原本摆脱不了自身的俗气,不能登大雅之堂,仅局限在小部分地域传播,但在与主流艺术审美对话后反而更容易流行起来。尤其是在当下文化大发展环境中,人们对“精致” 的程度要求更高,“雅化”后的民间艺术更容易在现代文化市场上受到青睐,获得较为充分的文化共享性。

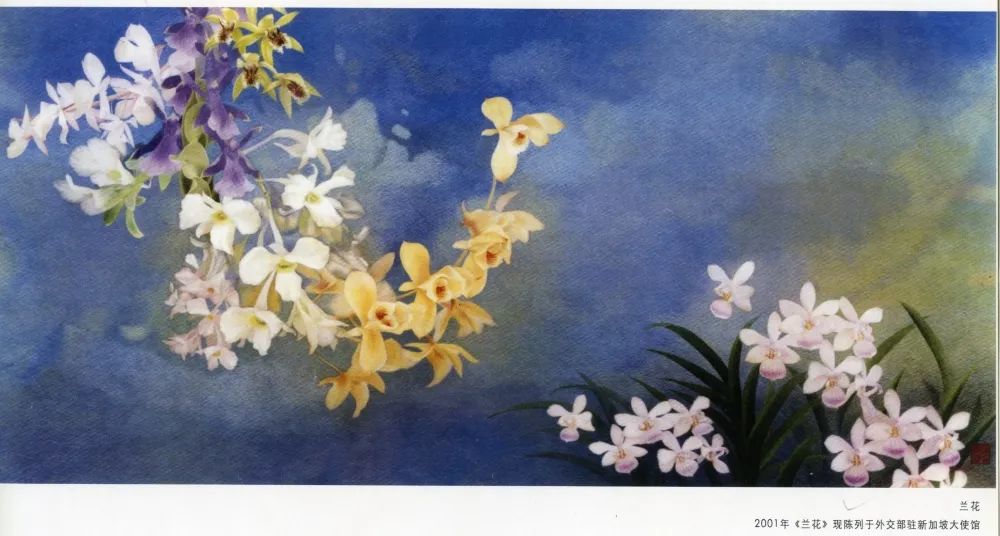

在高端工艺品领域,刺绣及石雕、玉雕、象牙雕等民间手工艺都因完成了审美层面的“雅化”而成为地地道道的现代艺术品。现今工艺大师也多走艺术 “雅化” 路线,其作品以审美性见长,完全符合主流艺术的审美。

如果说刺绣、石雕等本身就与传统主流艺术有着亲近的关系易于“雅化”,那么“刻葫芦”手艺之类的“雅化”努力则说明了民间手工艺“雅化”的普遍性。李砚祖曾指出,“精致是工艺之魂魄,是工艺技术生命力之 所 在。工 而 精 以 致 极,精 致 是 也。……‘发展’即是追求作品的精工精致,创造精致”。趋向精致是工艺品发展的动力,更对增强竞争力、改善生存环境具有积极促进作用。可见,审美“雅化”可以成为民间艺术现代重生的重要手段。

三、被迫“雅化”与民艺美

倘若进一步思考“雅化”的内在文化逻辑,就会发现其中实则暗示着民间艺术发展的深层美学困境。某种意义上,“雅化” 即是放弃原汁原味的民间艺术审美形态,以“艺术”的审美标准自我规训,以挤进现代艺术体制。

可以说,民间艺术审美转向“雅化”既是一种艺术性提升的追求,更是一种被迫的选择。在“雅化”的逻辑背后,归根结底,还是由于传统美学话语对民间艺术的偏见,民间艺术缺乏美学话语权。

因此,“雅化”实质上从侧面揭示了民间艺术的当代美学困境,即缺乏对民间艺术的美学阐释,未能形成全社会对民间艺术普遍的审美共识,更没有建立起良性的民艺美学生态。相比于简单地探究“雅化”对民间艺术审美价值现代转化的重要作用,将之作为一个重新审视民间艺术现代生存状况的切入口并揭示其中的复杂性,显得更具有现实针对意义。

尽管我们承认民间艺术 “雅化” 本身具有的可行性与必要性,但是仍要注意把握“雅化”所带来的问题: 一是如何看待并应对民间艺术美学话语缺失? 二是“雅化”之后的民间艺术还是民间艺术吗?

这其中涉及到对民间艺术的美学话语界定,牵扯到民间艺术与经典美学的话语较量,以及民间艺术的本然性与创新性的矛盾冲突等。所能称之为“艺术”的即是由精英群体所创造出来的艺术作品,而混迹于日常生活中、功用与审美不分的民间艺术则被彻底排除在艺术之外。

即使许多民间艺术品能给人以审美感受,也被认为是毫无艺术价值的,不能得到艺术界的承认。美学偏见不仅在经典艺术与民间艺术之间划出了沟壑,更在现实层面上严重制约着民间艺术的接受度与良性发展,应该说,被迫 “雅化”也是审美偏见的一种副产品,因无法与强大的经典美学话语抗争而只能向较风雅的传统书画等艺术标准靠拢。

由此,接踵而来的问题则是失去了原有风格并已渐与现代艺术品趋同的民间艺术,是否还能继续被称作民间艺术?

“雅化”本身就蕴含着原汁原味与变革创新的矛盾,彻底走向艺术市场的民间艺术迎合的是精英群体的审美要求,这也意味着它完全脱离了其原有的“民间”属性,丢掉了生机勃勃的草根气息。

所以,我们既要看到审美“雅化”能够促进民间艺术的现代发展,也要意识到它还会带来诸多问题。那么,有没有能突破这种发展境况的办法呢? 日本民艺的发展或许能给予我 们一些启示。其民间艺术发展未曾遭遇像中国这样大的阻力,没有被逼上“雅化”之路,而是保持了自由蓬勃发展的状态,这与日本拥有较为完整的民艺美学话语体系密不可分。

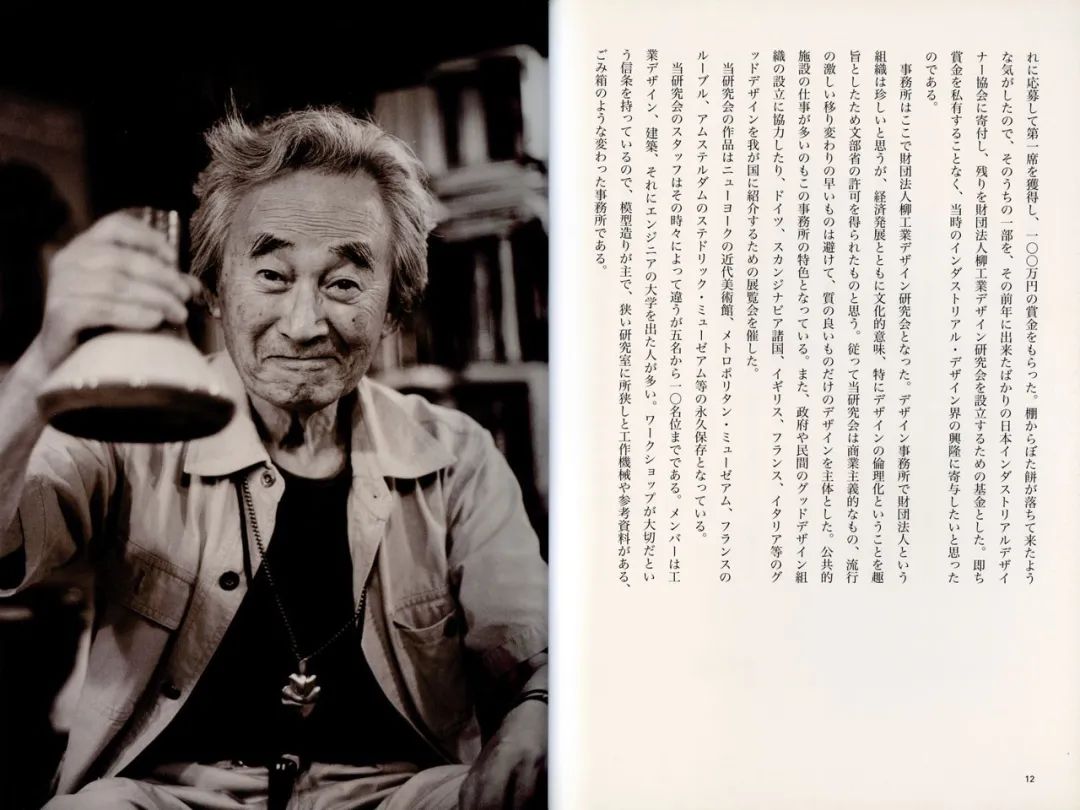

日本民艺美学话语体系是在民艺大师柳宗悦等一群人的努力下建立起来的。柳宗悦撰写了《民艺论》《工艺文化》等诸多美学论著,在建立民艺美学体系的过程中也“通过现代性或西方化的见解重新诠释东方传统艺术创作而构建了‘东方美学’”,为民艺发展提供了重要的美学话语支撑,使得民艺美深入人心。

关于民艺美的认识与欣赏在日本得以广泛普及。因此,日本的民艺可以保持原汁原味的风格。而且,日本民艺的风格及精神也自然地进入现代艺术设计中,发展出一批实用、美观、健康的工业设计品,形成具有标识性的日本设计。从日本的民艺发展可以看出,民间艺术的健康发展需要以自身美学话语体系为前提。

杭间在谈到中国民间艺术的现代发展之路时指出,“优胜劣汰”的理想状态应该是“一部分继续以传统方式为人民提供生活用品,是大工业生产的补充和补偿; 一部分作为文化遗产保存下来,成为认识历史的凭借; 一部分蜕变为审美对象,成为精神产品; 一部分则接受了现代生产工艺的改造成为依然保持着传统文化的温馨的产品。

这里勾勒出的民间艺术发展图景体现出多样、自由的原则,既顾及到民间艺术的“雅化”倾向又考虑到民间艺术走向生活的趋势,其中“成为精神产品”、走向“雅化”正是作为民间艺术发展的一种可能性路径被提出。

要想使得民间艺术走上良性的、健康的、自由的发展道路需要建立属于本土的民艺美学话语。只有当民间艺术的美学价值与意义被全社会所理解、认同,才能唤起民间艺术本身所具有的生命活力,真正营造民间艺术的良好生态。如若仅是为了趋附精英艺术以谋求艺术身份,可能不仅会造成“雅化”的畸形化,也将抹杀民间艺术的鲜活性与独特性。