展览 | “人民的‘形式’——清华大学美术学院的艺术之路”展在清华艺博隆重启幕

2025年11月5日,由清华大学主办,清华大学美术学院、清华大学艺术博物馆承办的“人民的‘形式’——清华大学美术学院的艺术之路”展览开幕式在清华大学艺术博物馆一楼大厅举行,来自学校和艺术界的领导、艺术院校的学者和专家、艺术家的家属和校友、媒体出席开幕式。

出席开幕式的领导与专家有:中国文联副主席、书记处书记诸迪,中国美术家协会副秘书长、一级巡视员朱虹子,北京画院院长、北京画院美术馆馆长吴洪亮,中国美术馆党委副书记于华音,中国美术家协会《美术》杂志社社长冀鹏程,人民日报社文艺部部务委员、美术编辑室主编徐红梅,常熟市庞薰琹美术馆党委书记夏淳等。

来自艺术院校的知名学者有:原国家画院副院长、华东师范大学美术学院院长张晓凌,中央美术学院科研处处长于洋,四川大学艺术学院学术院长黄宗贤,中国人民大学艺术学院院长张淳等。

清华大学及美术学院的领导与专家有:清华大学党委副书记过勇,清华大学文科资深教授王明旨、杜大恺、王宏剑,清华大学艺术博物馆馆长鲁晓波,清华大学美术学院党委书记覃川,清华大学美术学院院长吴琼,美院老领导高沛明,清华大学建筑学院院长张利,展览总策划、中国工艺美术学会副理事长、清华大学美术学院原院长马赛,中国工艺美术学会教育工作委员会秘书长、清华大学美术学院党委副书记王晓昕,清华大学美术学院副院长范寅良、师丹青,院长助理李涓,清华大学美术学院长聘教授吴诗中,展览联合策展人郭秋惠、周爱民,展览视觉设计陈楠,展览展陈设计陈洛奇等。

出席开幕式的艺术家家属有:张光宇先生的家属张临春,庞薰琹先生的家属庞绮,雷圭元先生的家属林晨和吴文凯,袁运甫先生的家属袁加和袁佐,丁绍光先生的家属丁婷,乔十光先生的家属乔加和乔另,常沙娜先生的家属崔冬晖,祝大年先生的家属祝重寿、祝重华等。

开幕式由清华大学美术学院副院长、主策展人王小茉主持,清华大学美术学院党委书记覃川,清华大学艺术博物馆馆长鲁晓波,中央美术学院科研处处长于洋,四川大学艺术学院学术院长黄宗贤,中国工艺美术学会副理事长、清华大学人文讲席教授、主策展人杭间分别致辞,清华大学党委副书记过勇讲话并宣布展览开幕。

本次展览是清华大学美术学院院庆系列展“‘装饰’的现代化”第二期。2024年,适逢中法建交60周年,学院曾以“从塞纳河到光华路——‘装饰’的现代化”为主题,呈现了庞熏琹、雷圭元、郑可、吴冠中和常沙娜5位曾在法国学习生活过的学院先驱的艺术成就,由此从学术层面和社会层面开启了对“装饰”这一概念的再认识与再讨论。

今年,展览以“人民的‘形式’”为主题,进一步梳理学院文脉,再度诠释“‘装饰’的现代化”,集中展示了从20世纪20年代到1999年,学院几代艺术家的探索与创新。

展览共展出103幅作品和163套文献资料。由“人民的‘形式’与艺术创造”与“人民的‘形式’与国家视觉”两部分组成。第一部分以绘画为主,共7个主题,根据时间线索结合艺术家的研究成果、理论观点以及相关文献资料,呈现他们在不同时代为装饰艺术选择的方向以及学院对人民艺术的学术贡献与社会贡献。第二部分是第一部分的延伸,展现清华美院的艺术家们实现国家形象设计与人民生活美化的著名案例。

展览开幕式现场

展览开幕式现场

主策展人杭间、清华美院院长吴琼教授陪同中国文联书记处书记诸迪、中央美术学院教授于洋观展

主策展人杭间、清华美院院长吴琼教授陪同中国文联书记处书记诸迪、中央美术学院教授于洋观展

展览前言

杭 间

艺术世界中,形式、内容、思想三者,“形式”是艺术家的表现天性和艺术最基本的特质。

在“形式”古老的道路上,一群人将其推进到“表现”的极致,而另一群人却热衷于把形式服务于人类处境的改善。

人民的“形式”是20世纪中国艺术的重要实践,因为它不仅如通常艺术家那样关注点线面和构形,而且主要指向百年沧桑中国的社会改造和审美。这种思想的伟大引领者是蔡元培先生,他的“美育救国”希望通过实在的艺术生活,启蒙帝制瓦解、民国初建后的中国近代民智。

从新文化运动到“改革开放”,清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)的艺术家们,以个人身份的无名和风格的奉献投身于中国,通过装饰、工艺美术、设计切入的国家物质制造、时代空间营建和人民生活的美化。

这一群人的努力,容易埋没在“形式”服务“人民”的具体之中,但这并不是“形式主义”的自我感动,而是一种自觉的“埋没”。尽管“装饰”的“匠心”常常被个人英雄的艺术史观所轻视,尽管他们的创作常常需要通过漫长的时间——有时甚至是一个时代的整体回顾,才能逐渐显现其“春风化雨”的价值,但他们前赴后继,从未停止。

“人民”不是抽象所指,而是一个包含自己、亲朋好友以及所有不相联系的远方的普通人。它是一个鲜明的政治理想和道德伦理的字眼,包含“清华美院”这群人对祖国、民族、文化、历史的深沉的感情。

“中央工艺”是过去艺术界对这所学院的简称,所有校友也爱这个名字。随着清华美院的建立,它渐渐被遗忘了。今天站在更新更远的地方理解这个缩写,会发现庞薰琹、雷圭元、张仃等先驱们强调的“中央”,不是因为“位置”和“正统”意识,而是要建立一个宏大的、藉由艺术推动社会变革和大众生活改造的教育实践中心——“原来美术不只是画几幅画,生活中无处不需要美……”

这是一个具有六十九年历史的学院的“思想文脉”。

展览简介

展览旨在追溯清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)的艺术文脉。它所呈现的“装饰观”与“形式美”,构成了中国现代艺术探索中一条独特而重要的路径。展览分为两个部分、八个篇章。第一部分为人民的“形式”与艺术创造,包括“装饰”救国、时代“漫”画、中国新形象、“形式美”、民族重光、大雅民风、“风筝不断线”七个篇章;第二部分为人民的“形式”与国家视觉。

展览集中呈现了庞薰琹、雷圭元、张光宇、张仃、祝大年、吴冠中、常沙娜、袁运甫、韩美林、乔十光、丁绍光、杜大恺、刘巨德等几代艺术家的创作实践。展览将他们的作品置于社会变革与中外艺术史的大背景中,结合文献梳理,清晰地展现了他们在兼收并蓄中守正创新,从而引领时代审美、以艺术服务人民的卓越贡献。

第一部分

人民的“形式”与艺术创造

王小茉

1.“装饰”救国

1917年,蔡元培先生提出“以美育代宗教”的主张,希望以美的力量推动社会变革。怀揣着这样的理想,庞薰琹、雷圭元等艺术先驱远赴欧洲求学。他们在法国看到装饰艺术如何深入日常,成为改善民生、提升生活品质的手段。

学成归国,先驱们兼收并蓄,深入民族传统与民间艺术的沃土,从中汲取旺盛的生命力,试图以“装饰”的力量锻造出既属于世界、又属于中国的现代视觉语言。

这不仅是对“美”的追求,更是一次以“形式”承载民族精神、唤醒大众审美自觉的文化实践,也是一个以艺术之“文”载救国之“道”的非凡努力。

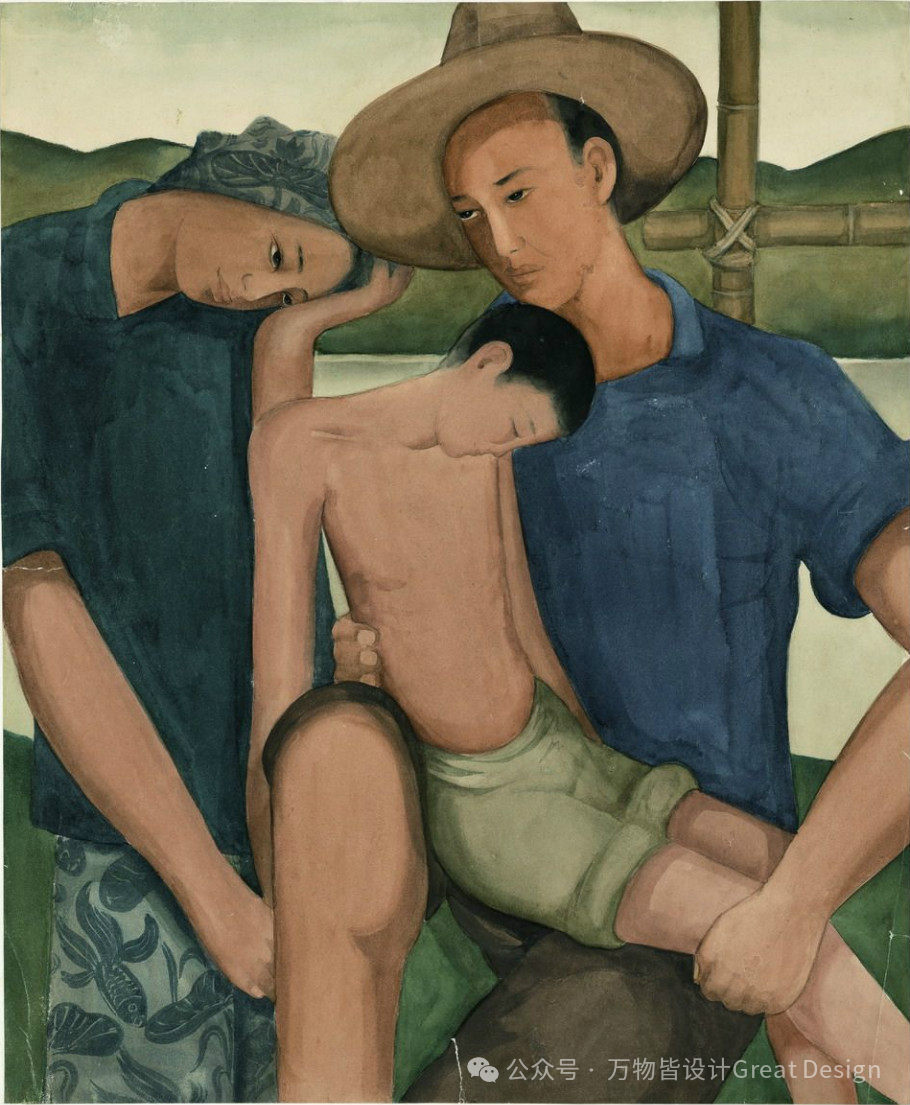

《地之子》,庞薰琹,1934年

《地之子》,庞薰琹,1934年

《采杨梅》,雷圭元,1947年

《采杨梅》,雷圭元,1947年

2.时代“漫”画

漫画,是幽默地针砭时弊,是诙谐地体贴日常。

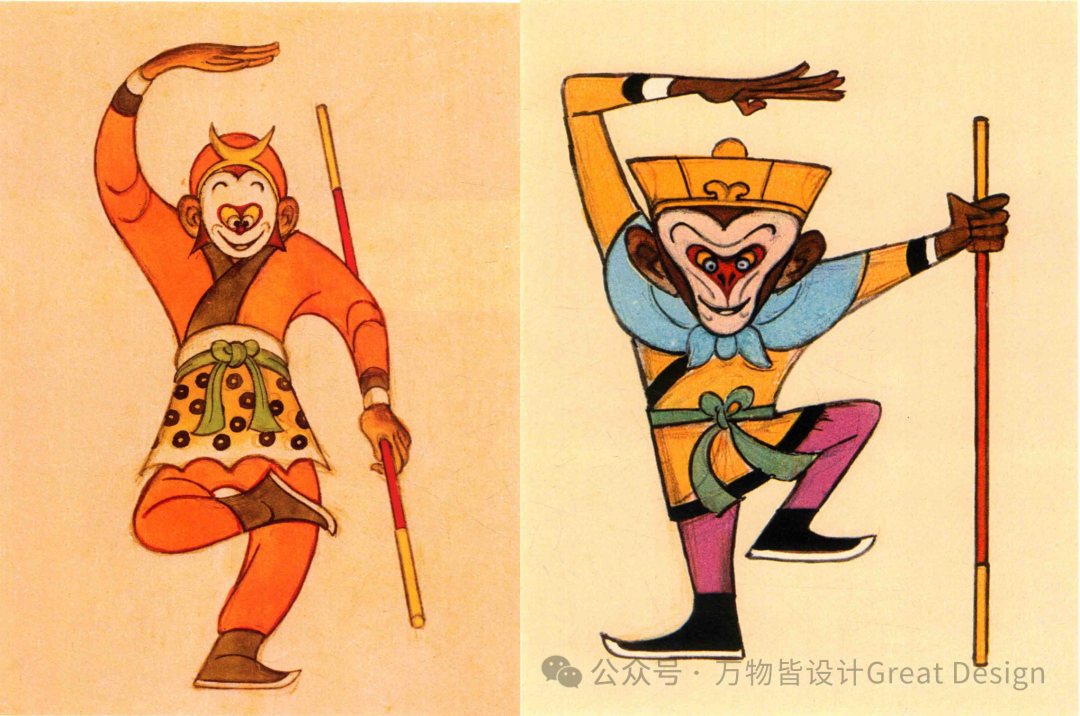

张光宇先生将目光投向最富生命力的民间,而非采用宏大叙事。从年画、剪纸、戏曲脸谱和民间玩具中汲取营养,他以现代设计的眼光和漫画家的睿智,对其进行大胆解构与重组。

古老的故事于是被赋予了全新、充满时代感的视觉形态,辛辣的讽刺与质朴的温情并存。张先生不仅是民间艺术的发扬者,他举重若轻地将民族瑰宝巧妙转化为属于时代、属于人民的崭新形式,用百姓乐见、老妪能解的方式歌颂“真善美”。

《大闹天宫》孙悟空设计稿,张光宇,1960年

《大闹天宫》孙悟空设计稿,张光宇,1960年

3.中国新形象

崭新的国家与政权,亟须全新的视觉语言表达国家意志、凝聚民心。学院的艺术家们遵循“民族形式、大众适用、科学方法”的原则,投身于国家形象的设计,其成果高度凝练了新中国的政治理想与文化愿景,为共和国形象赋予了进步、刚健、庄重的内涵。

新形象的探索,亦包括对中国绘画传统的继承与革新。20世纪50年代,张仃先生以“毕加索+城隍庙”的开放观念,实践彩墨画创作,作品色彩浓郁、形式大胆,具有强烈的装饰风格,开辟了艺术现代化探索的另一条蹊径:即将西方现代绘画与中国本土的艺术形式和生活方式相结合,创造了中国画直面社会与自然的新风格。

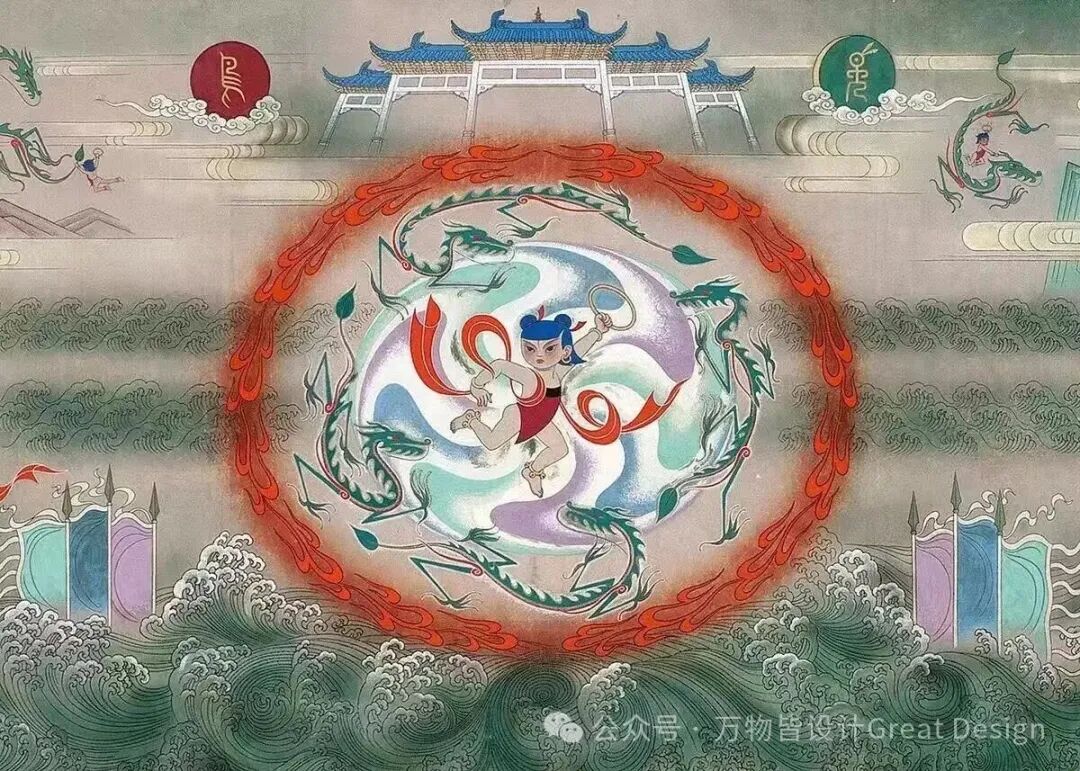

《哪吒闹海》画稿,张仃,1979年

《哪吒闹海》画稿,张仃,1979年

4.“形式美”

1979年,吴冠中先生发表《绘画的形式美》,为“形式美”正名,发艺术界思想解放的先声。同年,首都国际机场壁画群落成,则向社会宣告艺术思想解放的回归。这组由中央工艺美术学院(清华大学美术学院前身)主导的群体艺术创作项目,犹如“人本主义审美复苏”的宣言,标志着艺术功能从单一的政治图解,转向对生命、自然与人性的讴歌。

以袁运甫先生的作品为代表,无论是主题的精心挑选,还是色彩、线条与构图的处理,对美、欢乐的重新发现与大胆表达,为全民族提供了久违的视觉慰藉与精神滋养。机场壁画群与其后的创作,重新定义了形式美在艺术创作中的价值——它是为人民服务的独特手法,表达人民对美好生活朴素而真挚的向往。

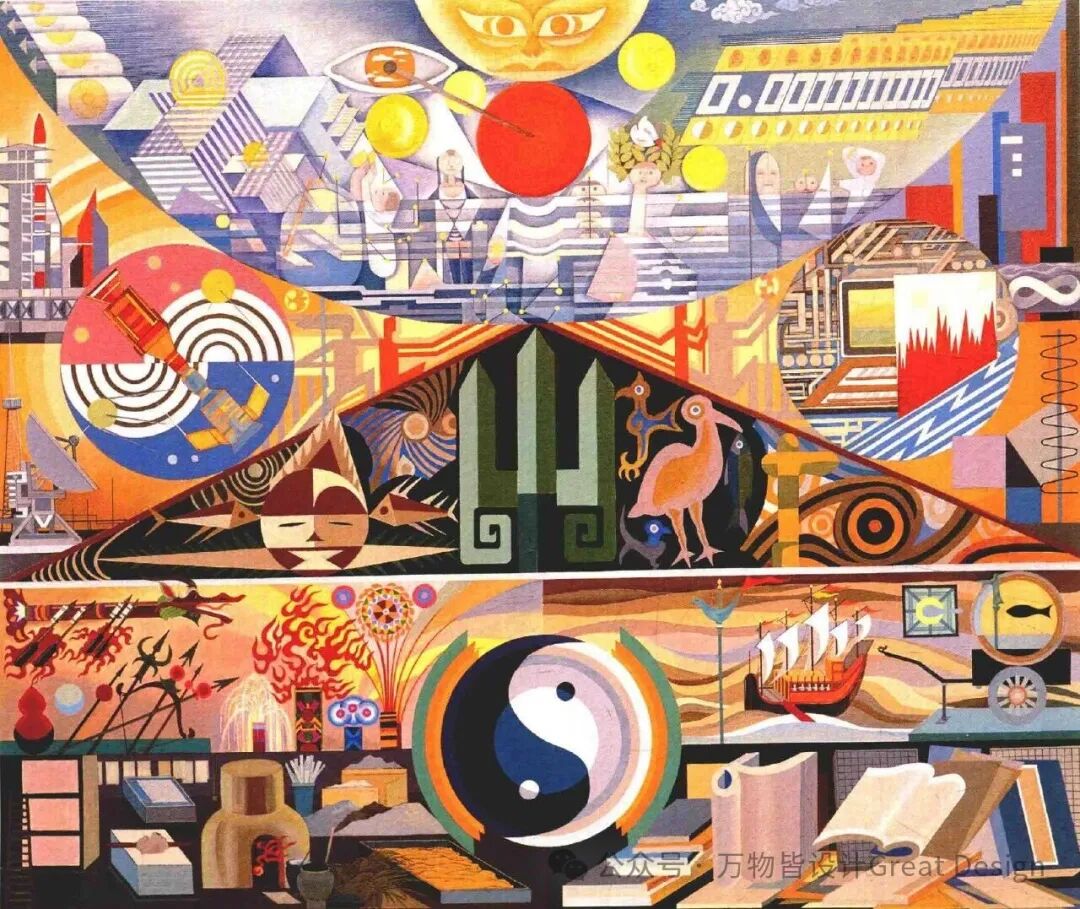

壁画《文明的飞跃》设计稿,袁运甫,1987年

壁画《文明的飞跃》设计稿,袁运甫,1987年

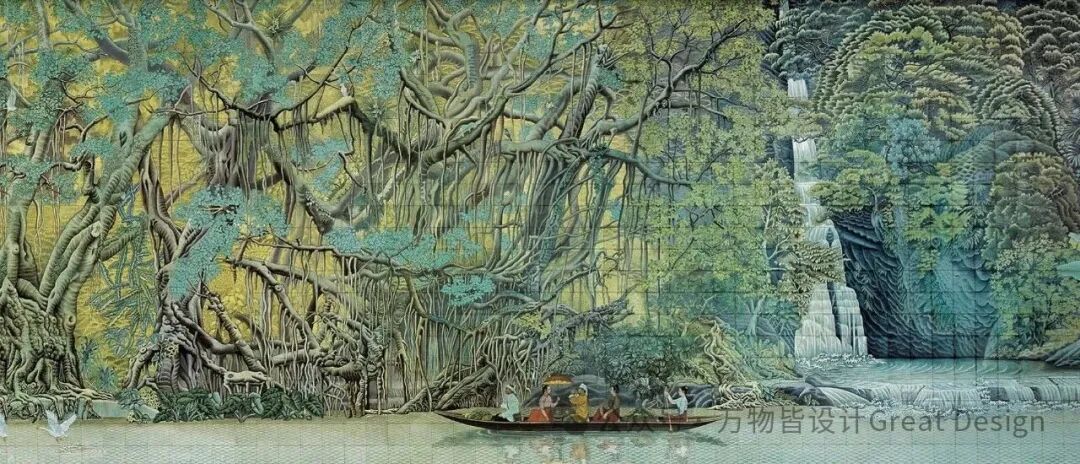

首都机场壁画《森林之歌》(局部),祝大年,1979年

首都机场壁画《森林之歌》(局部),祝大年,1979年

5.民族重光

改革开放的春风,引领艺术家把视野扩展到更广阔的土地。遥远的西南边陲,那朴拙的原始风情和多姿多彩的民族文化,成为祝大年、乔十光、丁绍光等艺术家汲取灵感的圣地。这不仅是地理上的远行,更是一次向内探索,寻找中华文化多样性的精神之旅。

艺术家们实际上是在构建理想的文化母体——她是特殊的,极具辨识度的,更是具有强大包容性和感染力的。这种“绚丽的想象”,不仅为艺术家个人带来了创作新生、形式突破与工艺创新,更为正在重建文化自信的国度,奉献了一份视觉象征,呈现了一种多民族和谐共存、文化繁荣复兴的崭新国家形象。

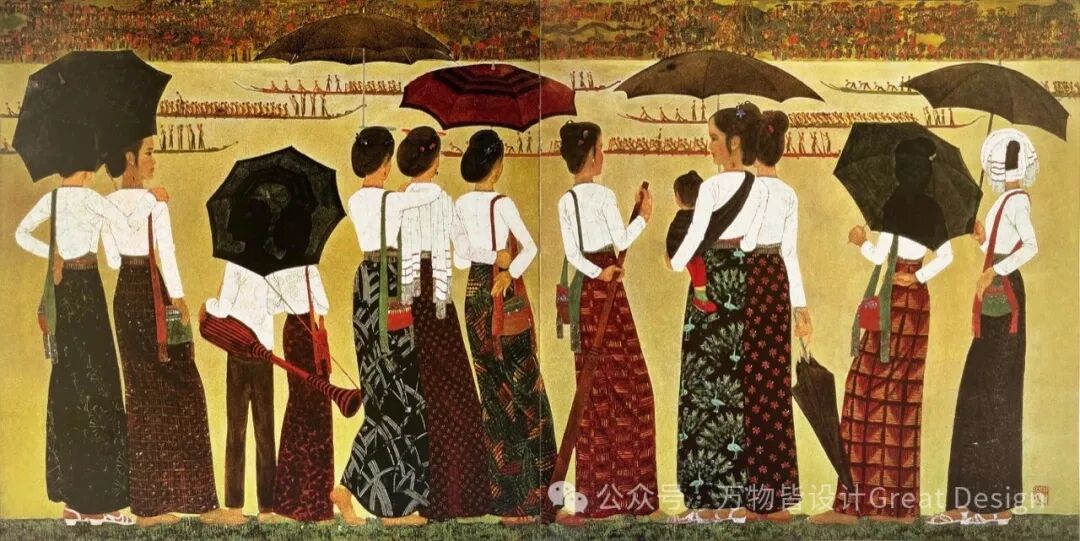

《泼水节》,乔十光,1978年

《泼水节》,乔十光,1978年

《回归天堂》,丁绍光,1993年

《回归天堂》,丁绍光,1993年

6.大雅民风

“到民间去”,是贯穿学院文脉的核心思想。属于大众的现代艺术与设计,不能没有烟火气。大俗即大雅,“大雅民风”非为一种风格,而是创作价值观。

在韩美林先生的艺术世界里,可谓“万物有灵”。他将民间的蓬勃生命力化作亲切而平易的视觉语言。其笔下的动物线条自由奔放,造型稚拙可爱,仿佛有着活泼的生命与天真的情感。更重要的是,艺术并非必要高居殿堂,也可由日常生活、日用之物,浸入在每个角落,以无言的“温情”,默默滋养和美化大众生活。美,可以如此亲切而无处不在。

《岩画虎》,韩美林,2015年

《岩画虎》,韩美林,2015年

7.“风筝不断线”

“风筝”是艺术家自由翱翔的想象力,是对形式的持续探索,是与世界艺术的积极对话;那根纤细却坚韧的“线”,则是艺术家与自身文化、现实生活不可分割的联系。“风筝不断线”,是清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)绵延的文脉。

杜大恺和刘巨德两位先生的创作放弃对艺术的种种成见,兼容并蓄,趋向于一种新的境界,是“回归本心”的旅程,也是高度的“形式自觉”。艺术家的哲学观、人生观、创作观在画面中融通,“形式”最终回归自身,成为艺术家观照自我与世界的纯粹媒介。

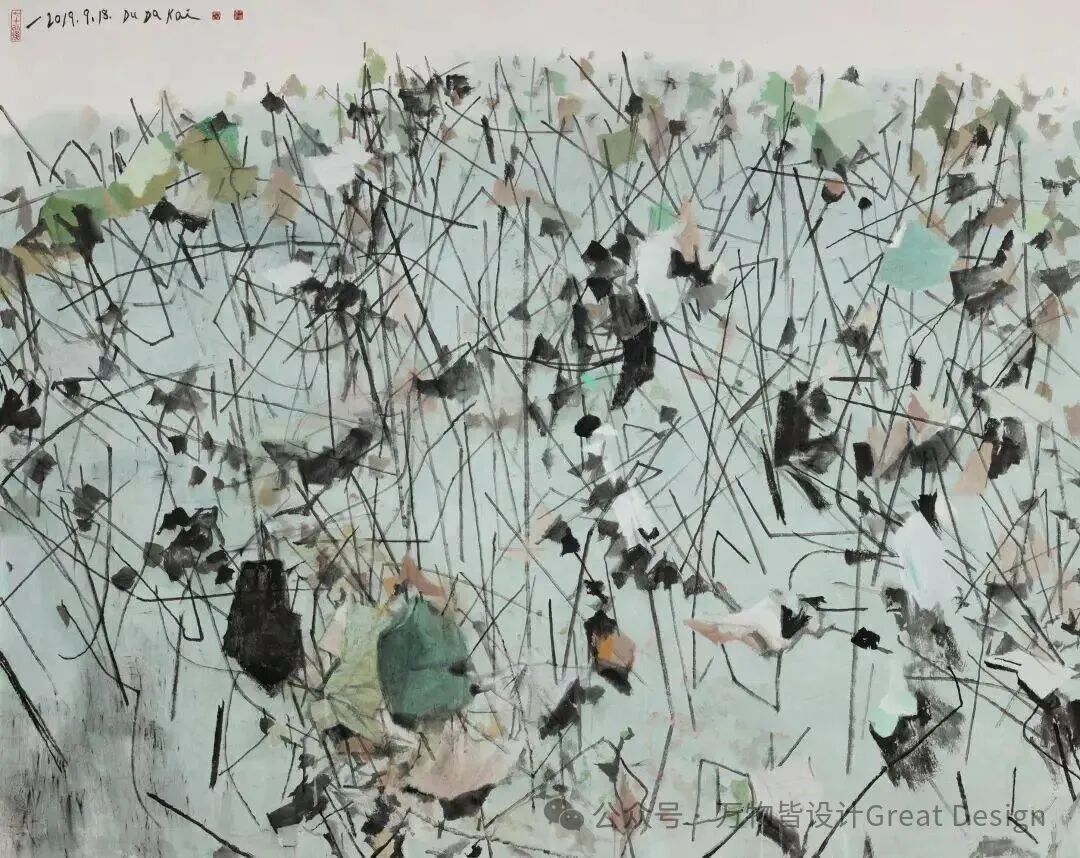

《留得残荷听雨声》,杜大恺,2019年

《留得残荷听雨声》,杜大恺,2019年

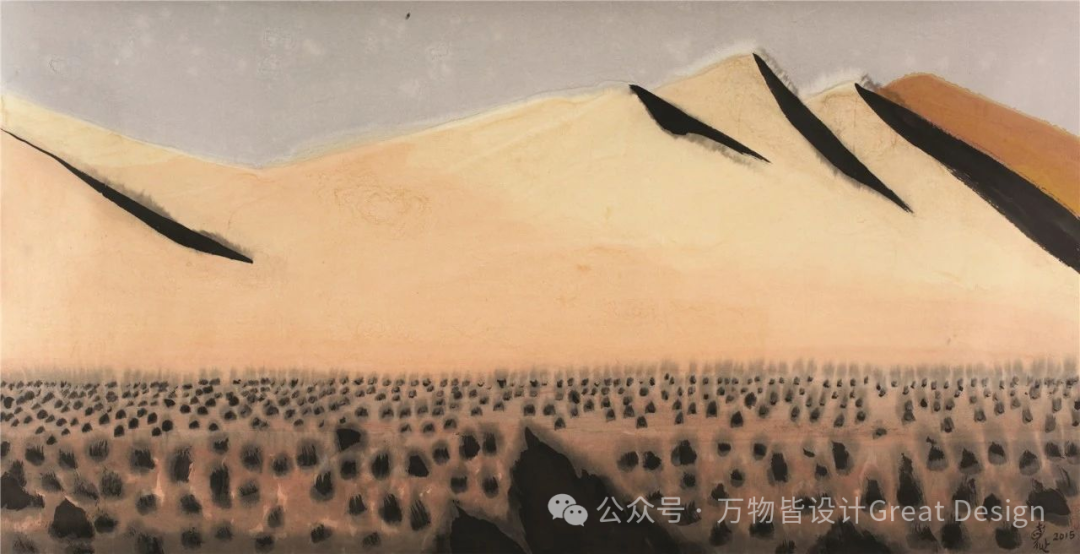

《骆驼草》,刘巨德,2015年

《骆驼草》,刘巨德,2015年

第二部分

人民的“形式”与国家视觉

自1949年新中国成立以来,学院始终与人民共和国的发展同频共振,积极参与国家重大政治和文化活动的视觉和空间设计,并形成了以“衣食住行”为宗旨服务民生的优良传统。

师生和校友们以高水平的设计与创作,建构了社会主义中国艺术形式的最初风格,并引领生活美学的时代发展。

展览时间

2025年11月1日—2026年3月1日

展览地点

清华大学艺术博物馆四层7-8号展厅

责任编辑:张书鹏

文章来源:万物皆设计Great Design

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会