观点 | 吕品田:非遗“生产性保护”的实践原则之尊重传统

非物质文化遗产的“生产性保护”要坚持四个实践原则:因地制宜、因材施艺、尊重传统和备物致用。以下是第三、第四原则“尊重传统、备物致用。”

>>第三个原则——尊重传统

第三大原则是“尊重传统”,具体体现在区别对待、循规蹈矩、依俗而为三个方面。

一、区别对待

传统技艺千差万别,不同的技艺形态有不同的生态条件、价值取向和功利意义。生产性保护应根据各自的特点、规律和条件来展开。

我前面讲到过,“生产性保护”主要涉及两大实践领域,其一是传统技艺类非物质文化遗产;其二是与传统技艺密切相关的民间美术类非物质文化遗产。对于不同的类型,应区别对待。

对于一些民间美术项目,就应该让其真正地回归到乡土生活之形态中。例如年画,是老百姓传统生活中所需要的东西,如果过年不再张贴年画了,那么制作那些年画木版出路何在?价值又何在呢?年画一定是需要张贴的,需要和年节习俗关联在一起才有意义。像这类民间美术应该尽可能帮助其回归到乡土情境里,使之和民俗活动紧密结合,这样它才能不断发展、展现出新的活力。

其他如剪纸、年画、绣活、彩扎、编结、面花等,也是如此。只有当它们回归“乡土”情境了,才能有其真正的存在价值与意义,其生命力才会真正鲜活起来。剪纸在乡村社会既是居家环境的装饰形式,也是驱邪避害、祛病免灾的信俗用物,还是刺绣的绣样或保存绣样的方式。

剪纸在乡土情境里有其丰富的用途与价值

对于云锦、花丝镶嵌、雕漆等特种工艺,则应该尽量为之创造类似于以往“御作”的条件。这些手工艺原本就是在宫廷环境中形成的。所制物品服务于宫廷,不参与交换,技艺往往能达到非常高的水平。像这一类非遗项目,要想让它们仅凭传承人的一己之力去“闯市场”,不失其技艺特质与水平地去发展,是很不现实的。它们该如何保护?这是保护工作所要解决的一大问题。在我看来,保护工作最应该做的事情就是为这类尖端工艺创造一种“御作”环境,为之提供一些特殊的条件,或者说,为之找到一种脱出市场竞争的特殊方法。

像云锦这类原本服务于宫廷的特种工艺,就需要为其创造一种类似“御作”的发展环境

例如国家可以使用这类工艺定制国礼,再比如一些公共文化场所、美术馆、博物馆等可以对这类工艺品进行收藏、展示,以这种方式来保证这样的尖端工艺能够拥有较高的水准。此外,工业化的产品是缺少个性的,而手工制品则可以提供一种个性化的美学价值,满足不同人群消费的心理需求,利用这样的一种消费心理,则可以让尖端工艺走进高奢市场。

我们注意到,在罗马,手工陶瓷和瑞士手表、法国奢侈品同在最繁华的街市售卖,凸显出手工艺的地位和价值。欧洲工业化较早,这让欧洲人较早认识到了手工艺的价值。随着工业制造的发达和生活水平的提高,中国人对手工艺价值的认识也在逐步提高,当前已经有了很好的发展苗头。

二、循规蹈矩

传统技艺有其制度、法式、规矩、惯例、艺诀等约定俗成的传统,或表现于产品面貌上的特质,生产性保护要遵循这些传统、保持这些特质。

首先要形成一种意识,即不是所有的非遗项目都能够或应该转型到商品化上来的。有些传统不要轻易改变,而要学会尊重它、继承它。

苗族的蝴蝶纹饰跟文化起源神圣相关,不可随意修改

上图的蝴蝶纹跟苗族的起源神话有关,不要试图去改变这样的纹饰,而要尊重百姓的信仰习俗和审美选择。现在有一些打着“创新”旗号的文创产品,不尊重文化信俗,不尊重百姓的生活传统,随意修改一些具有神圣含义的纹样,这是不对的,应该加以限制。

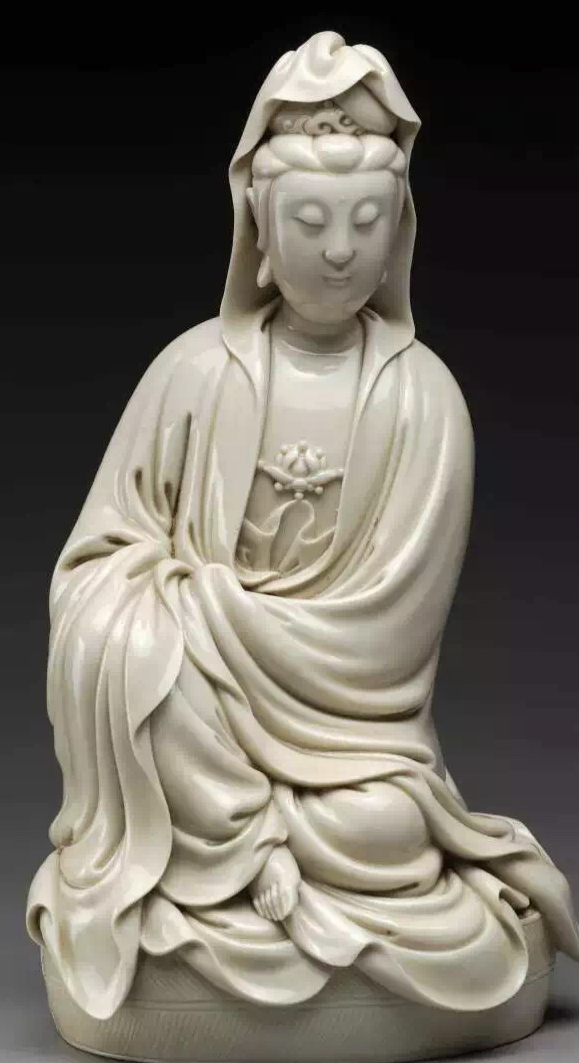

明代瓷塑家何朝宗的作品,呈现出典型的德化象牙白色泽这是本土材料、工艺带来的特性业已成为人们的审美习惯,不宜随意改变

上图是德化瓷塑,为明代瓷塑家何朝宗的作品,其典型的象牙白是德化当地瓷土在当地还原气氛中烧制而成的。随着科技的发展,现在可以使用一些技术手段去除瓷土里的铁元素,然后以电窑在氧化气氛中烧制,使得德化瓷色一味往“煞白”的方向发展,以致失去其原本“象牙白”的典型特征及精神蕴含。对于这种不考虑、不尊重审美传统的简单化的革新,不值得一味提倡或鼓励。

十斤狮子九斤头为了强调狮子的威猛,泥塑狮子的造型会刻意将头部夸张化体现出中国人的传统审美观念

艺诀有道“十斤狮子九斤头”,民间雕塑通常都不按自然比例造型。像上图中的泥塑狮子,为了强调狮子的威猛,民间艺人刻意将头部夸张化。这类造型有其美学上的讲究,和中国人的审美观念有关。我们在试图创新的时候,一定要去琢磨这其中的规则,而不能简单盲目地把一些西式写实观念和形式带进去,破坏这些规则。要把中国人自己的审美传统保持下来,保留住。

三、依俗而为

与民俗活动相关的一些民间美术或乡土手工艺,如剪纸、年画、面塑、泥塑、灯彩等,生产性保护应依俗展开,保持它们的民俗生态关系及功能,避免“脱俗化”。

淮阳的太昊陵庙会(左)和庙会上的“泥泥狗”(右)

河南淮阳太昊陵庙会上行销的“泥泥狗”是用当地的黑泥制胎,然后彩绘而成的一种发声玩具。其纹样世代传承,至今学界也不能完全解读其中的含义,被誉为“远古文化的活化石”,有猜测和上古的生殖信仰或有关系。每年农历二月初二至三月初三的太昊陵庙会上,求子的妇女会大量购买“泥泥狗”,若是在路上听到孩子唱起她所期待的童谣,就会将其分送之,俗称“讨彩头”,而孩子们则因此得到了他们所喜欢的玩具。

像这样的“泥泥狗”,其本身没有太多技术含量,就是本地农夫闲时捏塑成形,再照着相对固定的纹样施加彩绘画上去就行了。如果没有庙会,没有传统信俗,没有妇女“讨彩头”的心理需要,这样事物是没有持续传承的土壤的。

泥塑或纸扎的“春牛”是“鞭春”或“打春”习俗的重要道具

同样的还有在中国民间流行千年的“鞭春”或“打春”习俗。这一习俗是立春日以鞭打泥塑或纸扎“春牛”为高潮的一种艺术化的仪式,其中心目标在于“劝农”,让农民摆脱“猫冬”状态,激发其春耕热情。在这一仪式中,泥塑或纸扎的“春牛”成为非常重要的道具,但如果没有这一习俗所生发的艺术化仪式,“春牛”本身则没有太大的审美价值。

所以,非遗的生产性保护一定要看到相应项目所关联的特定民俗传统。要让这类非遗项目回归到原先的社会生活中去,发挥其积极的社会功能。

>>第四个原则——备物致用

在坚守核心技艺及价值的前提下,生产性保护应注重产品形态的适应性,努力切合当代社会需要和审美风尚。

传统的蓝染工艺可以结合当代社会需求进行产品形态的创新

上图是吴元新等采用蓝印花布制作的新产品。制作者在产品形态上进行了开拓,这方面是可以做一些文章的。

同样的还有下图这些竹制品,其在功能上、材料的结合上、审美趣味上都在努力切合当代人的需求。

切合当代人生活需求的竹制品创新

在传统工艺的发展过程中,每一代人其实都会进行一些创新努力。例如福建寿山石雕,以前是不采用镂雕技艺的。上世纪50年代,当地艺人陈敬祥用寿山石创造性地表现现实生活题材,创作出如下图所示的典范之作《求偶鸡》,其中可见镂雕技艺的巧妙运用。之后,镂雕技艺逐渐成为寿山石雕技艺的一种新传统。

寿山石雕结合材料特性、契合生活需要形成新的题材表现和新的技艺传统

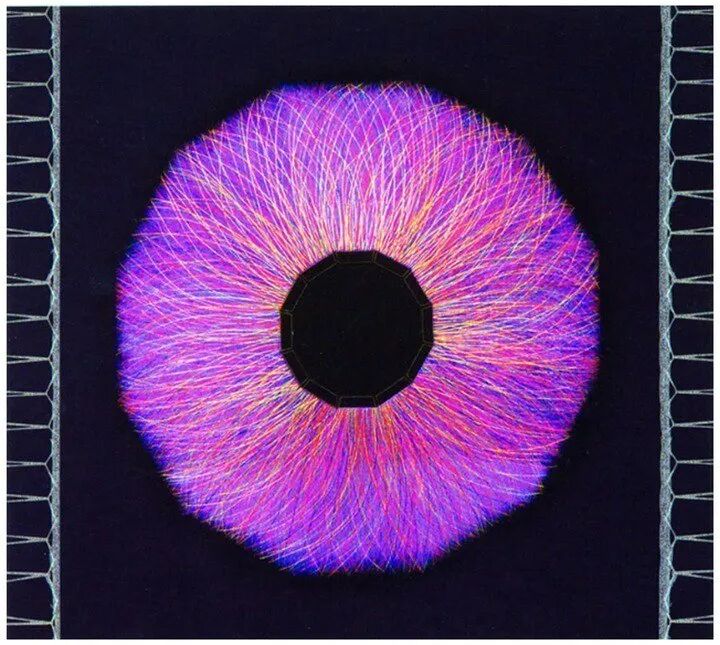

苏绣大师张美芳创作的一件创新之作,是在科学家李政道先生的建议下对金核子对撞瞬间影像进行的艺术表现。这件作品需要表现出闪烁感,但利用桑蚕丝很难实现,后来张美芳跟科研工作者合作,找到了一种柞蚕丝,制作出来后达到了理想的效果。这是因为桑蚕丝截面是椭圆形的,而柞蚕丝则是三角形,因此折光率不同。制作完成后,李政道对这件作品很满意。

张美芳《金核子对撞科学图像》,苏绣传统物用观还特别重视工艺品物的社会效益和教化作用,生产性保护实践不应忽视这种“人文之用”。

民间通常认为百衲衣是很神圣的,对孩子来说是一种有着护佑意义的吉祥物。百衲衣的神圣性在于缝制衣服的布料汇集着邻里乡亲的碎布头,这样的民俗促进了邻里之间的良好人际关系。从艺术角度来看,这样一件颇似“构成主义”风格的作品,在老百姓这里不过是因材施艺的结果,是创造性智慧的发挥。用一堆碎布头造就出美好的形态的巧思,对制作者而言既需要巧思巧构,又需要审美能力的培养和缝纫技艺的训练。而当孩子们穿上这样的衣服在街头巷尾玩耍时,他们就变成了流动的美术馆,起着耳濡目染、潜移默化的社会美育作用。

百衲衣是用一堆碎布头创造出的美好形态对制作者而言是审美能力的培养和缝纫技艺的训练同时亦可谓一种社会美育实践

所有的民间艺术都是在生活的情境中呈现的,这就是生活化的艺术。从一件百衲衣上我们能够感受到民间艺术的价值和意义,体现出民俗传统的积极性,像这样的民俗传统及表现形式在民间有很多。

例如以前的桥梁其实有着丰富多样的功用,不只是提供过河之便,它还“挽留”人——像浙江和福建地区的廊桥、广西侗族的风雨桥等,人们可以在桥上休息,进京赶考的学子可以在桥上夜宿。

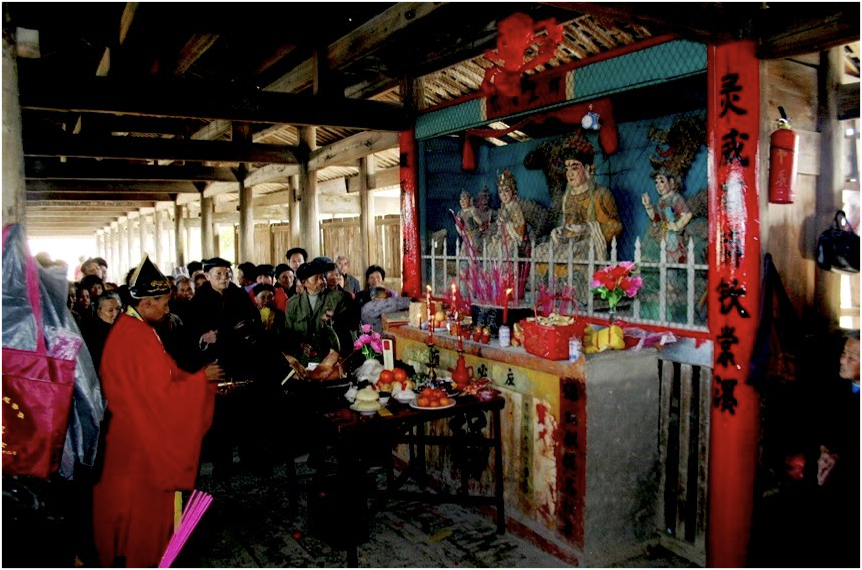

广西侗族程阳桥

人们会在桥上搞很多祈福活动,老百姓还可以在桥上做土产交易或聊天休闲。像这样的一些桥梁设计,是全面地考虑了人的生活和社会需求的。

福建屏南民众在桥上举行祈福活动

吕品田,中国工艺美术学会副理事长、民间工艺美术专委会主任、中国美术学院特聘教授。

责任编辑:张书鹏

文章来源:非遗研培

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我们