观点 | 张弦:AI的逻辑局限性对艺术创作及教学的影响

人工智能技术飞速发展,“AI艺术”渐露头角,成为数字艺术领域的新宠,它也进化为艺术家创作的重要工具。在艺术教育领域,诸多院校也争吃“头啖汤”。本文试图通过探讨AI在艺术创作过程中主要依赖的生成逻辑进行分析,审视其对艺术教学的改变以及艺术家创作习惯的潜在影响。在此基础上,浅谈如何理解、应对这一现象。

2024年初出现的“萝卜快跑”无人驾驶车引发热议——司机的生存空间是否会受到挤压,人工智能是否能在技术层面保障安全,技术的异化是否偏离了“人是目的”的终极价值观?AI时代,超负荷工作和思考,迫使人像机器一样运转;而机器在科技的“喂养”下,变得精致而茁壮,似乎拥有了生命。出于种种原因,武汉、成都等地的“萝卜快跑”运营不久就逐渐下线,2025年DeepSeek又横空出世,面对这些迅猛的变化,猝不及防,众说纷纭。

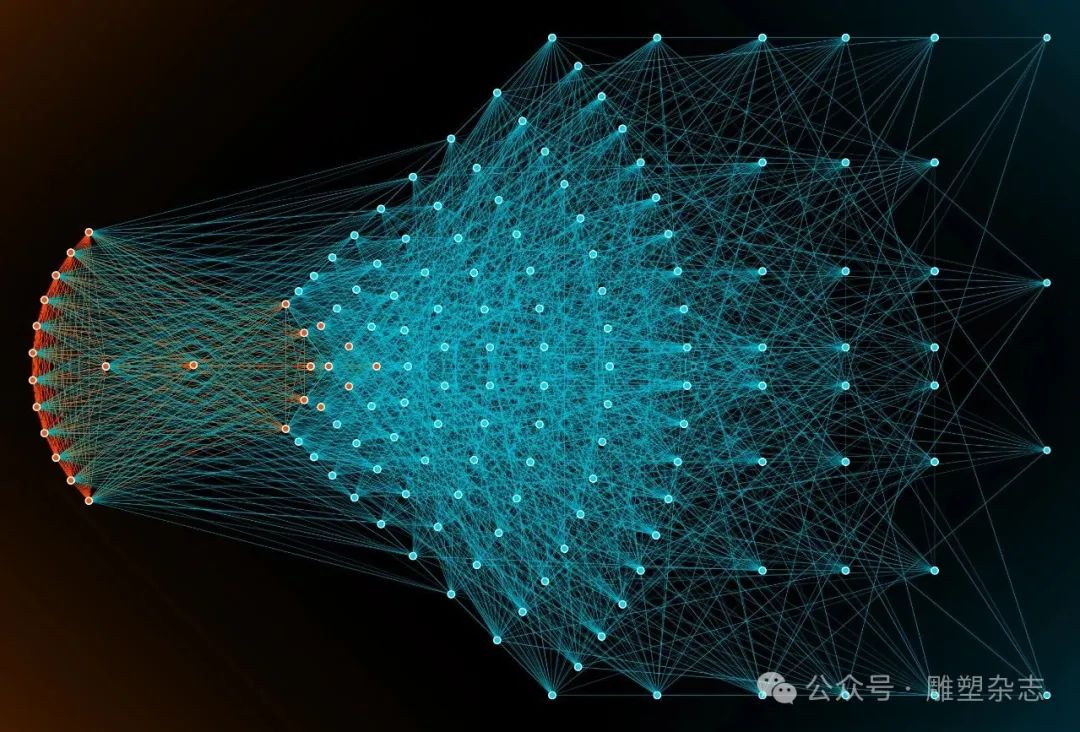

当下的AI技术例如GPT-4、Claude3这类先进的多模态人工智能模型不仅能够流畅地处理文本和音频,还可以对复杂的备忘录和文档进行解读。在最新的研究中,令人瞩目的成果莫过于AI在快速学习(又称“一秒学习新技能”)的技术突破。实现此项技术的关键在运用深度学习,通过AI构造的神经网络模仿人脑,让其在瞬间对海量数据分析学习,训练并掌握新技能。当这种技术的效率值、准确度都提高后,未来的AI将不断接近人类思维。

AI初现之日就引起多方警醒。电影《终结者》里因自觉而引发“审判日”的“天网”,《黑客帝国》里“种植”人类的“母体”都是使世界坠入无尽深渊的列维坦。这种隐忧并非空穴来风——马尔库塞批判技术的“中立观”,他认为人的日常生活如被技术逻辑所控,此时技术就不再是中立的工具,而是拥有了自我生命意志的庞然大物,进而用自我逻辑实现对人的奴役。这种观点此处不做扩展深究,在此只探讨AI在艺术创作及艺术教学中的直接或潜在影响。

通过深度学习算法,AI可以生成复杂的图像、音乐和文学作品。部分艺术家与AI合作创作,生成初始创意,对其进行改进和调整。通过这种方式协作探索新的艺术形式,突破创作瓶颈。另外,它能够分析个性化的喜好和风格,其“计算生成”的作品在艺术市场上逐渐获得认可。2018年,AI画作《艾德蒙·贝拉米肖像》在佳士得拍卖行以超过43万美元的价格成交,显示出市场对这种新兴艺术的兴趣。在此背景下,各艺术院校也体现出对AI在科研、教学运用上的强烈兴趣。例如中国美术学院就积极拥抱人工智能时代,率先在北京、杭州两地成立了AI为中心的实体研究机构,力争用艺术的智性联通、牵动人工智能,对AI教育应用场景进行研发。然而,任何事物都有其两面性,AI算法的特定逻辑也引发了关于其创意创新和深度表达能力的思考。

AI画作《艾德蒙·贝拉米肖像》,由“Obvious”团队透过演算法所绘制

一、“退化”与“遗忘”——从提笔忘字开始说起

一个行为或信息若不常被重复,其记忆痕迹会随时间推移而逐渐衰退,最终导致难以重构具体细节,如汉字的具体笔画和结构。随着各种智能终端的普及,人们大量使用拼音输入法敲击文字。这种输入方式依赖对汉字读音的记忆,而非书写字形。长此以往,对汉字笔顺、结构的认知变得模糊,从而导致提笔时想不起如何写字。这种变化使纸本的书写变得非必要,也顺便导致书法式微(包括硬笔)。高考之后,大部分国人手写汉字的机会骤减,仅在特定场合有此需求才勉强动笔。这种情况也确实不可避免,对便捷的追求使人更倾向于高效的文字输入输出,而不是耗时手写,久之,书写能力自然退化。

人工智能带给现代生活的便捷肉眼可见,它在医疗、教育、艺术创作等领域都能够稳定地提供个性化服务。同时,其迭代更新眼花缭乱,时刻灌输着信息,饕餮般生长壮大,能够改变世界的可能性也越来越多。我们在投喂人工智能的同时也被其喂养,正如人类在漫长的进化中褪去体毛一样,某些机能如果逐渐失去作用,它的退化将不可逆,艺术创作也是如此。当下艺术家恰好处在AI技术逐渐有能力为艺术创作“代思”“代笔”的时代,这种诱惑力是极其巨大的。它的持续进化会不会导致艺术家们在创作中“提笔忘字”,或是更严重的提笔忘“思”?这将迫使新时代的艺术从业者不得不重新审视对待AI的多面性,在它的持续影响下艺术创作不应尴尬地成为人类文化史的阑尾与耳垂。

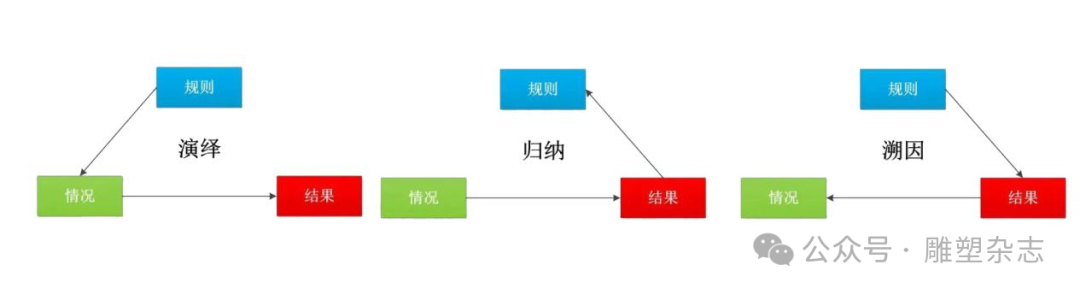

二、“被打”与“必然”——AI的推导原理分析

本文通过对AI工作逻辑模式的梳理推导,去分析它是否能代替艺术家进行艺术创作。在此,我们必须提到三种推理:溯因(Abductive reasoning)和演绎(deductive reasoning)、归纳(Inductive reasoning),这三种推理被称为人类三大推理模式。人在判断一件事情的时候往往需要复合这三种推理模式才能导出最适合的答案,但AI却较难做到这一点。

演绎推理通俗地理解,就是从普适的理论或规律出发到特殊情况的推理过程,确保了从一般到特殊的推理路径的逻辑正确性。例如,鲁迅在《立论》中提及的故事涉及“所有人都会死去”和“刚出世的小孩也是人”这两个前提,可以逻辑地推出“这孩子将来是要死的”的实话。这虽是遭人合力痛打的混账话,但这种回答绝不是怯弱巧滑的敷衍,而是基于理性认知与客观规律做出的演绎推理。这种推理方式在法律、逻辑学、数学以及日常生活中的许多决策中都扮演着重要角色;而溯因推理则是通过对现象的观察逆向寻找原因的过程,溯因法或溯因推理是推理至最佳解释的过程。换句话说,它是开始于事实的集合,并得到最为合理答案的过程。再以刚才的故事为例——被痛打一顿,肯定是惹人生气了,那么众人为何大怒?肯定是被触碰到了某些底线。这个尝试找到“被打”原因的过程就是溯因推理。这两种逻辑的生成与运用对于艺术创作来说至关重要,在创作过程中它们能帮助艺术家构建严密的理论体系并不断论证,进而推动艺术观念与形式的革新。但当前AI艺术系统在这方面存在短板,会导致作品在主题关联、情感表达及深层次内涵上的贫瘠和不连贯。要厘清AI技术为何有这种不足,而这种不足对我们思维习惯会造成何种影响,首先我们先得清晰它的工作原理。

AI艺术系统的运作通常基于大量既有数据集训练模型,通过大模型模式识别学习来生成结果,实现新作品的生成。这便是典型的归纳推理过程,归纳推理依赖的是大量的数据生成,而指向数据的是我们提出的“关键词”,也就是TAG标签识别。通过文字标签识别,靶向汲取模型数据,筛选近似大数据拼合,以达到与描述词接近效果。在当前,尽管这种方法能创造出前所未见的视觉形态,但由于其本质上是对历史数据的总结和重现,难以产生超越现有数据范围以外的真正创新成果。未来AI艺术研究肯定会致力于开发具有更强演绎与溯因能力的AI艺术模型,使其能够更好地辅助人类艺术家进行深度思考和创作。届时,AI艺术与人类艺术家“作者”与“助手”的界限会愈加模糊。

最后还是回到立论——AI的归纳推理在现阶段可能无法通过分析中庸哲学去演绎推理“既不骗人,也不挨打”,也可能无法在“被打”后溯因推理原因,我们在使用它时需明哲保身,不能完全寄希望于它遇见的都是斯多葛主义者,或是击盆而歌的庄子。

AI神经网络 引用自《神经网络的统计力学》绪论

三、“投喂”与“反哺”——AI养育的创意“巨婴”

现实世界中存在不少“巨婴”,不事生产,饭来张口,衣来伸手,是被伺候的角色。当然,我们也必须警惕在艺术创作领域逐渐养成这些习惯:部分艺术家可能会过度依赖AI,使自己的创作过程轻松惬意,最后变成“创”来张口,“造”来伸手的艺术“巨婴”,完全满足了躺吃躺喝的需求。目前在院校的一些艺术设计教育课程中,老师们正愕然于学生用AI来糊弄课程作业,将快速生成的“高质量”内容当成自己的课程成果,自欺欺人,包括论文等文本的生成也是如此。众所周知,艺术设计的过程中,从系统的基础理论,到科学的推导转化,这些过程训练及目标达成至关重要,也是一位艺术家或者设计师基本美学涵养形成的必由之路。如在这个过程利用AI“抢跑”,后果是严重的。传统艺术教育强调的是个人创造力的发掘、技巧的锤炼、审美观念的构建以及解决问题的独特路径,这些都是通过系统性的理论学习、实践操作及反复试错来实现的。当学生仅仅依靠AI生成作品来完成课程作业时,他们实际上跳过了这个具有启发性的成长过程,不仅无法培养独立思考和创新能力,还可能弱化了对艺术本质的理解。

不仅是艺术教育,AI的影子在专业的艺术创作中也渐渐漫散。2024年的全国美展从某种程度来说也催生了一条产业链——一些大画种出现了国展培训班,通过收集各届国展的入选作品,用AI分析作品风格、评委喜好,计算入选几率,直至输出详细画稿,最后由学员进行临摹,入选率还相当不错。这并非空穴来风,确有大量蛛丝马迹能证明这类作品的存在。这些创作者们沉迷艺术创作上史无前例的便捷,如苍蝇被鲜甜的奶油黏住了腿无法起飞。

AI作为工具本身无疑具有极大的价值,它可辅助创作者探索表现手法,拓宽创意边界,就像那句略带戏谑的广告词一样:“谁用谁知道”。面对它的千般好,艺术家应把握借鉴与自主创新的平衡,理解并善用其技术优势,同时保持批判和反思。新事物出现,必有两面性,作为当下人,不可拒绝科技变革带来的巨大红利。但它如果被滥用,则可能导致艺术创作逐渐失去其应有的人文内涵和个体情感表达。因此,在教育和实践中应倡导合理使用AI技术,将其视作提升创作效率和丰富表现手段的一种补充,而非取代人力劳动和深度思考的核心角色。艺术家如忽视了探索、实验和反思这些艺术创作中至关重要的部分,则削弱了情感投入和创造思维,渐渐失去对世界感知的触角。而当机器能在指令之下完成所有工艺流程时,学习和掌握艺术技法就变得无关重要,这将直接导致传统技能的退化和艺术形式的衰落。

三种不同的推理模式路径图

四、“自由”与“禁锢”——警醒AI对艺术家创作习惯的局限性影响

纵观历史,技术进步总是会带来新的艺术表达方式。艺术的核心价值在于其原创性和个人表达,而AI生成的内容往往是基于大量现有数据的学习和模仿,这与艺术创作的基本规律相悖。当艺术家完全依赖它,并将其生成的内容直接作为个人作品输出时,必然存在问题和弊端。试述如下:

1.创作模式的僵化:在单一公开平台用关键词模式输入指令,由于数据大模型是固定的,导致AI的创作过程具有较高的相似性;若在不同的热门平台进行实验,其推算的结果也相对接近,这就是我们平时说的“AI味”重。从大数据模型确立的那一刻起,已经决定了AI艺术在逻辑上存在的结果——不同关键词的输入,只是数据所对应的不同素材的显现。如果系统将接触到的单一类型艺术作品作为训练集,那么其所生成的作品很可能倾向于某些特定风格,缺乏多元化和原创性。现有的创作算法通常基于固定的模式生成规则,即使坐拥百万雄兵,也可能受限于算法本身的设计框架,在生成新作品时陷入重复,无法突破困境,这种结果将不可避免地导致创作模式的僵化。

2.意义构建的缺失:传统的艺术创作过程中,艺术家会通过论证和解读赋予作品丰富的含义。AI则不能像人类那样主动去探讨表达某种主题或情感。它的创作由算法驱动,不具备独立思维和目的指导。在没有人为干预的情况下,AI很难自发产生全新的艺术理念或颠覆性的创作风格,这也容易导致其创作趋于保守,并模仿已有艺术形式,使作品的意义变得浅显且易被误读。艺术作品中的象征元素和隐喻往往涉及深厚的文化内涵和社会语境,AI学习到表面的符号关联,但难以深入理解和创造超越表象的多层象征意义。算法艺术不具有道德观念和价值判断体系,所以在创作过程中,它无法自觉遵循社会伦理规范,也不会对作品的社会影响做出预判,它创作思维下的产出,使社会人文情感的触角变得迟钝。

3.知识产权的混淆:这是一个逐步发酵且目前尚未引发足够重视的问题——如果AI生成的作品基于集成他人已有的版权材料,那么这就涉及版权侵权的问题。此外,将AI生成的内容未经修改地声称是自己的创作,也可能涉及到诚信和道德问题。当然,AI也会尽可能将原有素材变得面目全非。当这些作品流入市场或被采纳使用时,草灰蛇线是无可避免的。大量缺乏真正的艺术价值和深度的作品充斥艺术品市场,可能会导致收藏的饱和与泡沫化,影响到真正有才华的艺术家和高质量作品的识别和推广。国内某知名美术学院的三位青年艺术家驾驶AI“翻车”,引发媒体和群众的剧烈反应,最终伤害了艺术家本人和一众无辜藏家。

结语

技术变革一直助推艺术家拓宽创作边界,但在技术可能被滥用的当下,关键在于平衡技术使用与个人创造力的发挥,确保艺术作品中保留人类情感和智慧痕迹——“人”的主体性不可替代,同时鼓励结合AI技术进行创新。艺术教育阵线则要坚守艺术教育的本质——培养具有独立思辨精神和深厚职业素养的创造者,而非简单指令的发布者。

张弦,广州美术学院雕塑与公共艺术学院副院长、教授。

责任编辑:张书鹏

文章《雕塑》杂志