专家名师

观点 | 向丽:观看之道与本土美学(一)

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》作者史蒂文·莱乌托尔德(Steven Leuthold),现任美国北密歇根大学艺术与设计史教授,曾任教于雪城大学。研究和教学兴趣主要包括世界艺术史、现代设计史和比较美学

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》作者史蒂文·莱乌托尔德(Steven Leuthold),现任美国北密歇根大学艺术与设计史教授,曾任教于雪城大学。研究和教学兴趣主要包括世界艺术史、现代设计史和比较美学

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》英文版封面

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》英文版封面

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》书中插图,昌西·奈博伊亚,出自约翰·博登(John Borden)纪录片《一个纳瓦霍家庭的四季》(Seasons of a Navajo)(1984)

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》书中插图,昌西·奈博伊亚,出自约翰·博登(John Borden)纪录片《一个纳瓦霍家庭的四季》(Seasons of a Navajo)(1984)

左为导演乔治·布尔多(George Burdeau),右为导演维克多·马萨耶斯瓦(Victor Masayesva)

左为导演乔治·布尔多(George Burdeau),右为导演维克多·马萨耶斯瓦(Victor Masayesva)

《狼嚎》,南部夏延人(Southern Cheyenne),1849-1927年,《欧柏林纪事画》第92页,墨水、铅笔、水彩和蜡笔8x12 1/4 英寸,《欧柏林纪事画》第92页,欧柏林大学艾伦纪念艺术博物馆。雅各布·考克斯夫人捐赠,1904年

《狼嚎》,南部夏延人(Southern Cheyenne),1849-1927年,《欧柏林纪事画》第92页,墨水、铅笔、水彩和蜡笔8x12 1/4 英寸,《欧柏林纪事画》第92页,欧柏林大学艾伦纪念艺术博物馆。雅各布·考克斯夫人捐赠,1904年

维克多·马萨耶斯瓦(Victor Masayesva)的两部作品,左为《想象印第安人》(1992年),右为《我们是霍皮族》(1984年)

乔治·布尔多(George Burdeau)的两部作品,左为《美洲原住民》(1994年),右为《谁的过去?》(2000年)

乔治·布尔多(George Burdeau)的两部作品,左为《美洲原住民》(1994年),右为《谁的过去?》(2000年)

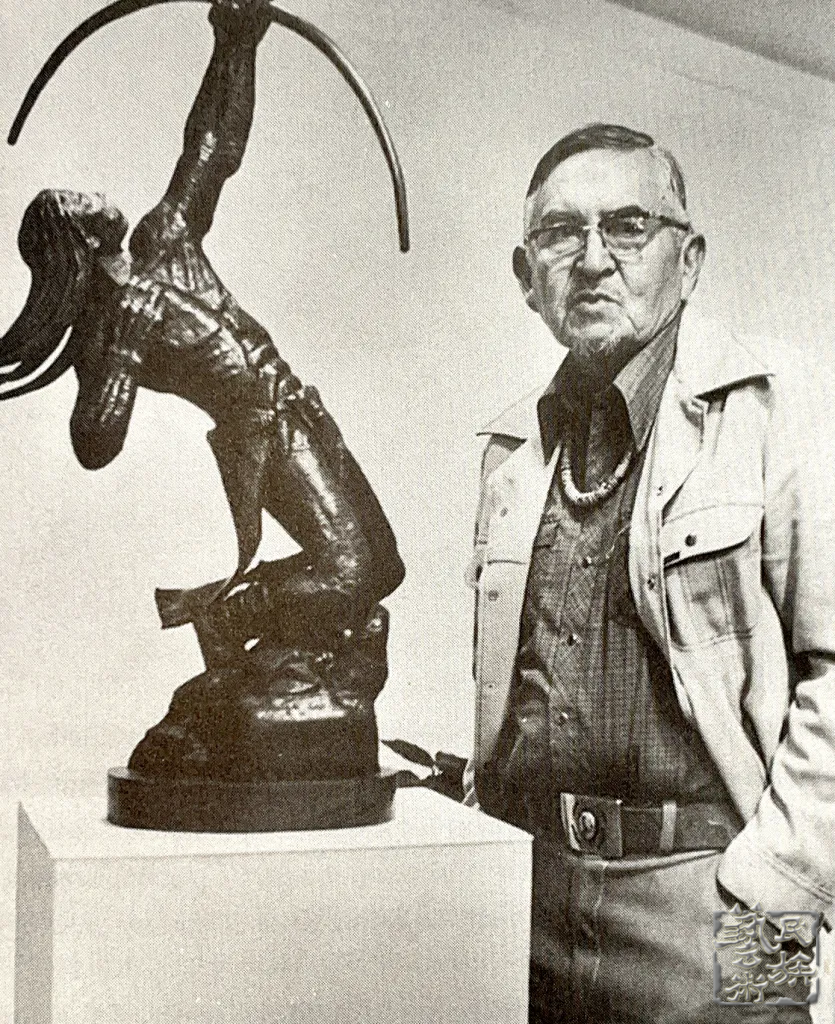

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》书中插图,艾伦·豪泽(Allan Houser),美洲印第安人艺术家系列

《本土美学:原住民艺术、媒介与认同》书中插图,艾伦·豪泽(Allan Houser),美洲印第安人艺术家系列

作|者|简|介

责任编辑:张书鹏

文章来源:民族艺术杂志社

(上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会)