专家名师

专访 | 潘春芳:从陶艺的“形状”看学者的介身其中与学科关怀

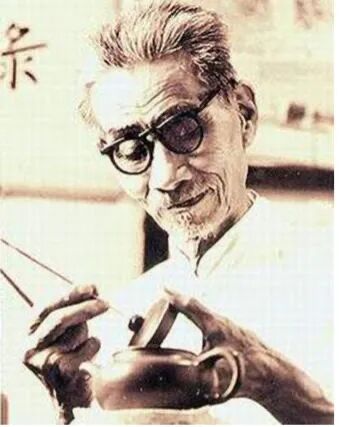

朱可心

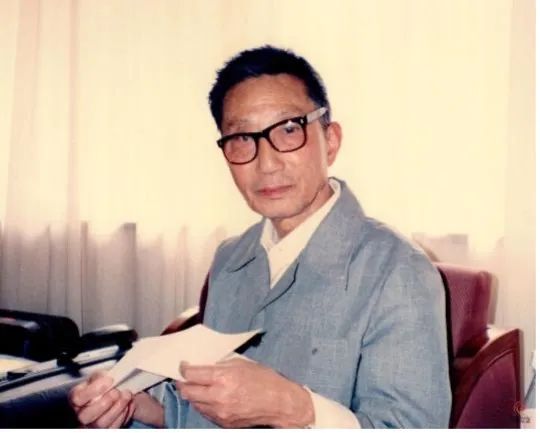

顾景舟

上双线竹鼓壶 紫砂 1957年

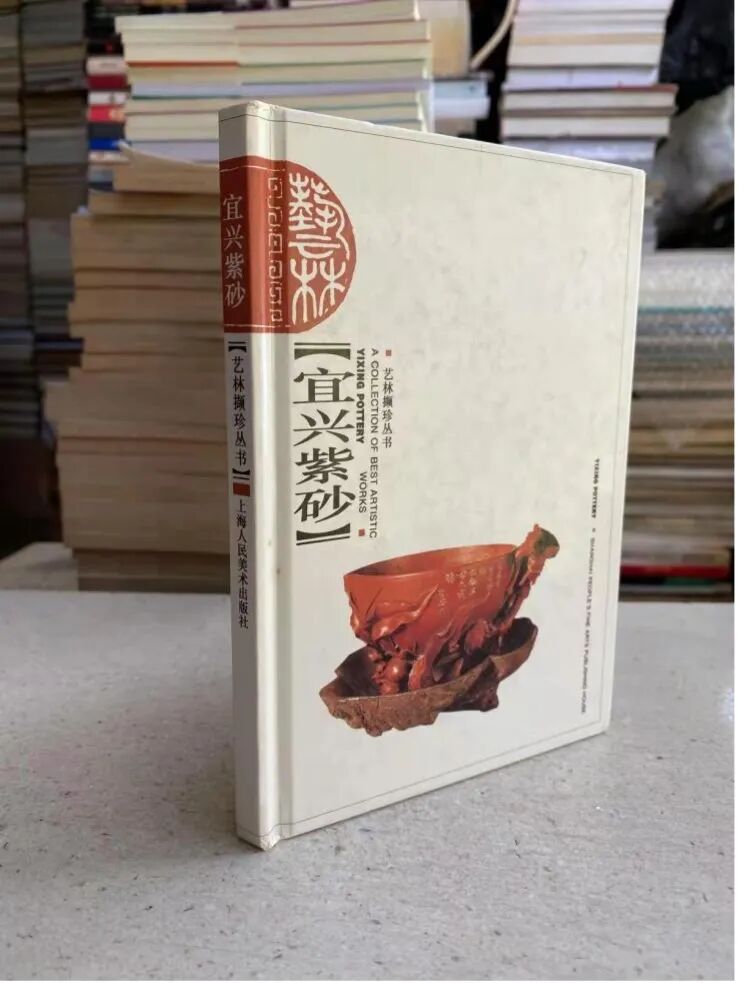

潘春芳著《宜兴紫砂》

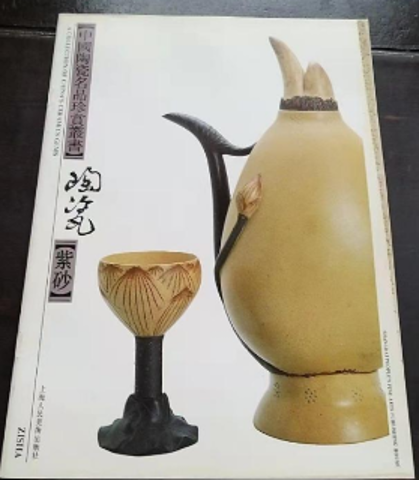

潘春芳著《紫砂》

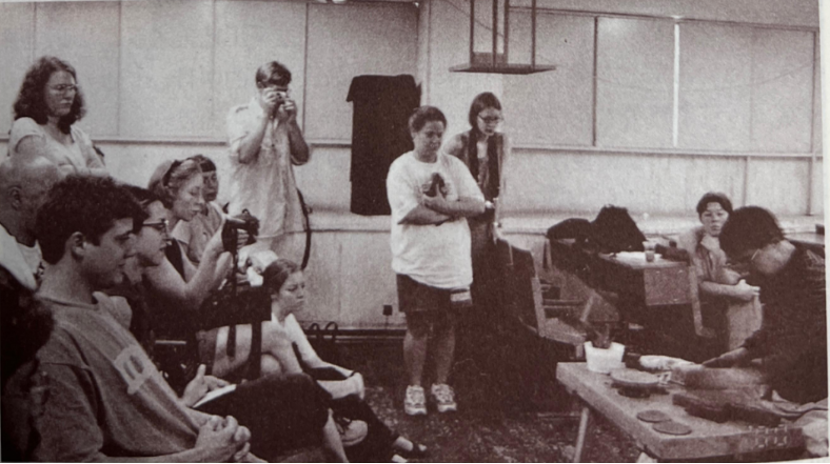

南艺老车库改建成的第一个陶瓷工作室

清泉野炊茶具 紫砂 1980年

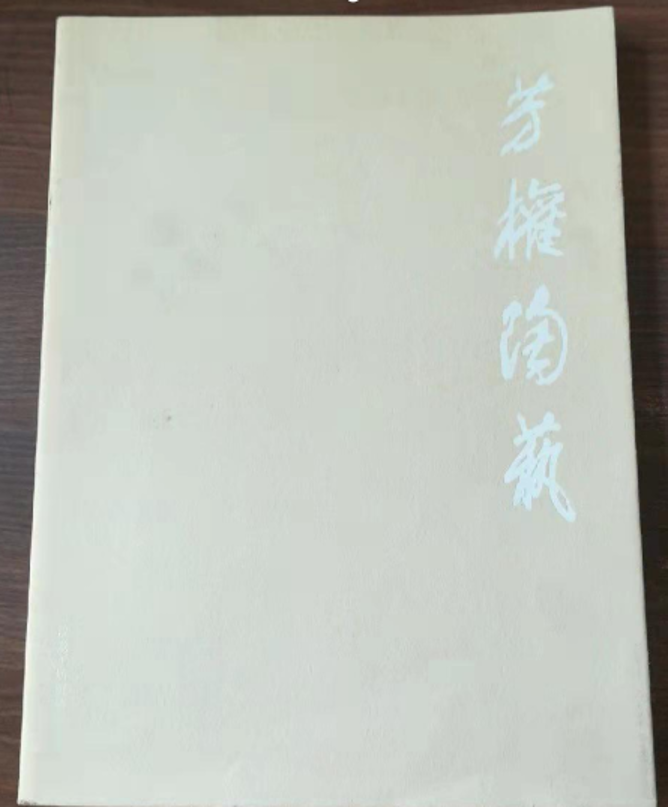

潘春芳著 《芳权陶艺》

金陵牛头瓶 宜均 1983年

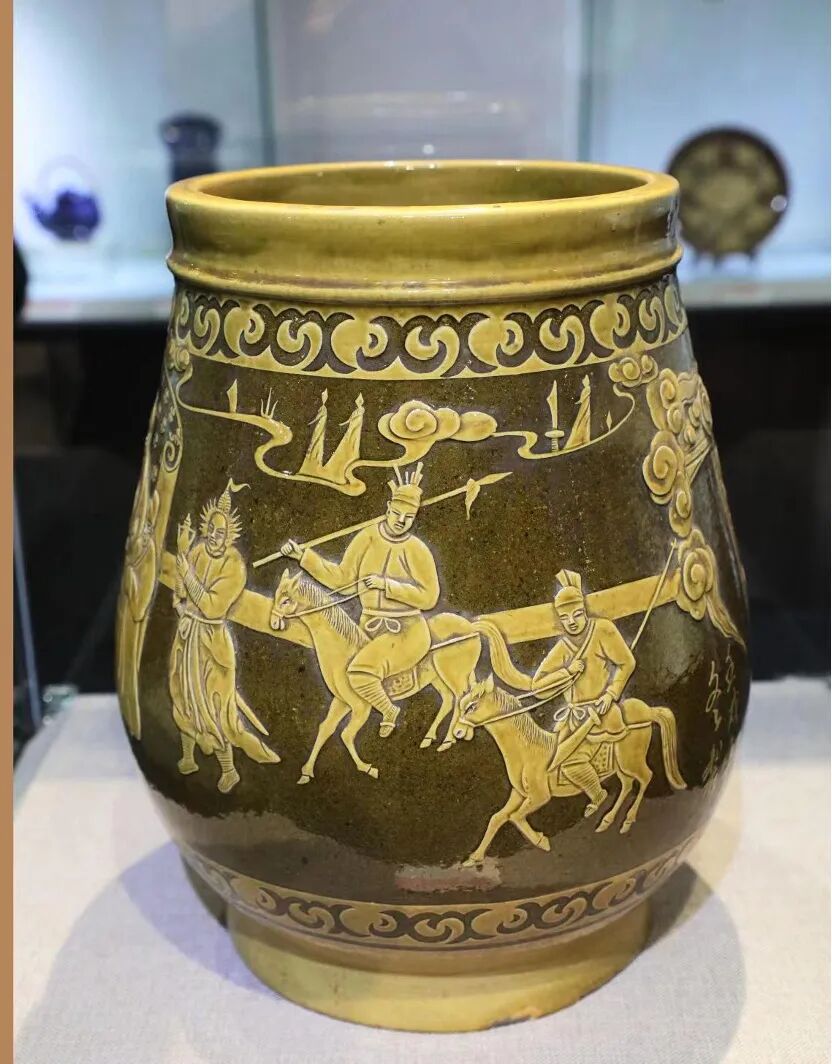

贴花鸿门宴画筒 宜均 1983年

经过一轮探索与实验,新的教学方式较之于传统方式有了很大的发展与进步,您在后续的教学实践中,又做了哪些具体的工作?

利泉壶 紫砂 1980年

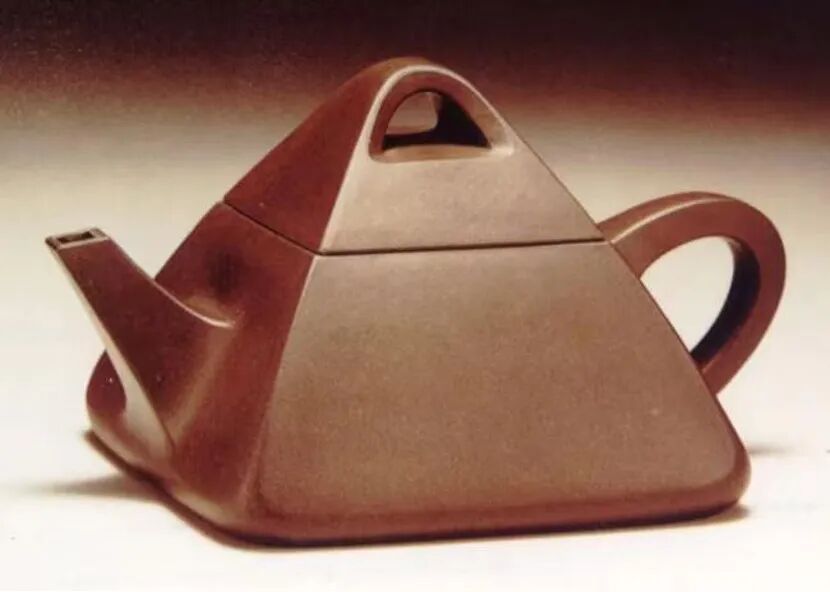

金方壶 紫砂 1972年

马蹄莲花瓶 紫砂 1980年

紫砂雕漆双龙戏珠壶 紫砂 2017年

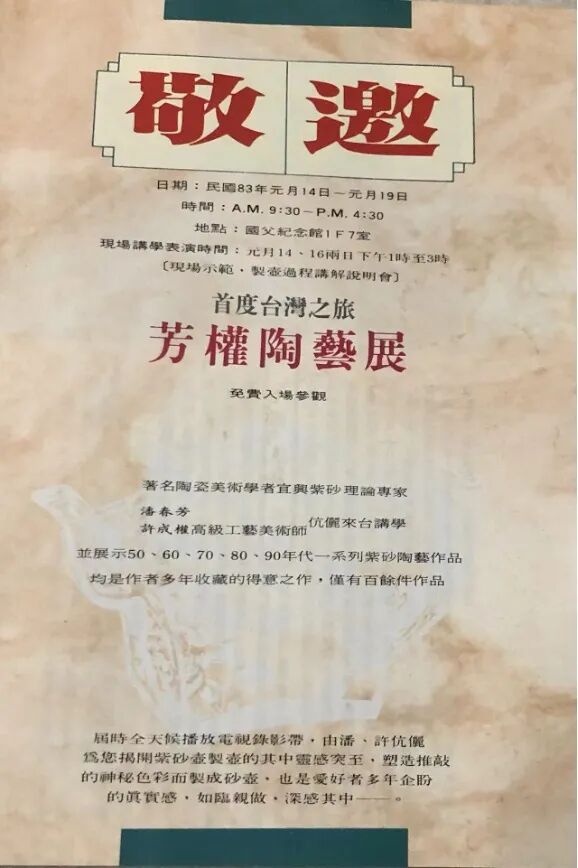

受邀赴台湾讲学并举办《芳权陶艺展》

美国西部艺术学校代表团的同学正在观看潘春芳现场制作紫砂壶

2003年潘春芳在美国底特律博物馆作报告

梅桩壶 紫砂 1998年

石城南瓜壶 紫砂 1993年

福壶 紫砂 1999年

芳泉壶 紫砂 1964年

凌波仙子壶 紫砂 2010年

现代陶艺《藏女》 紫砂 1985年

潘春芳编著《宜兴紫砂器造型图集》

宜均提梁壶 宜均 1980年

荷口小花盆 紫砂 1972年

责任编辑:张书鹏

文章来源:服装设计师杂志学术

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我们