研讨 | 吴越国秘色瓷审美文化研究论坛在京举办

2025年11月1日,由中国艺术研究院主办、中国艺术研究院工艺美术研究所承办、杭州市临安区吴越文化博物馆协办的“吴越国秘色瓷审美文化研究论坛”在北京成功举办。此次学术盛会吸引了来自全国各地的陶瓷研究学者、专业技术人员以及高校师生齐聚一堂,共同就秘色瓷的历史、工艺、审美文化及其在中外交流与文明互鉴中的作用等方面展开深入研讨。

2025年11月1日,由中国艺术研究院主办、中国艺术研究院工艺美术研究所承办、杭州市临安区吴越文化博物馆协办的“吴越国秘色瓷审美文化研究论坛”在北京成功举办。此次学术盛会吸引了来自全国各地的陶瓷研究学者、专业技术人员以及高校师生齐聚一堂,共同就秘色瓷的历史、工艺、审美文化及其在中外交流与文明互鉴中的作用等方面展开深入研讨。

一、论坛开幕式

本次论坛开幕式上,中国艺术研究院副院长喻静、杭州市临安区吴越国衣锦城考古遗址公园管理局局长吕建锋应邀出席并致辞。论坛开幕式由中国工艺美术学会副理事长、中国艺术研究院工艺美术研究所所长、研究员邱春林主持。

中国工艺美术学会副理事长、中国艺术研究院工艺美术研究所所长、研究员邱春林主持开幕式。

喻静介绍了中国艺术研究院针对吴越国文化开展的考察工作以及相关学术活动,着重指出贯彻党中央关于保护、活化和有效利用文物的精神,开展吴越国秘色瓷审美文化研究,并揭示其在文明交流互鉴中所蕴含的世界意义,具有重要价值。

吕建锋表示,秘色瓷作为吴越文化的重要载体,临安区以其为切入点,厚植遗存基础,构建大遗址保护体系;紧扣研究核心,夯实吴越文化传承根基;聚焦活化运用,推动吴越文化融入当代社会生活。二、论坛主旨发言

上午的论坛有5位专家做主旨发言。

浙江省文物局副局长、浙江省考古学会理事长、研究馆员郑建华的汇报主题为“吴越国秘色瓷——以钱王陵越窑青瓷为例”。汇报以吴越国历史为背景,以钱王陵中出土的越窑青瓷为主要研究与赏析对象,结合丰富的史料,细致辨析秘色瓷烧成的技术保障与组织保障,秘色瓷的器型、装烧工艺、装饰风格等艺术特点,使听众从历史、文献、技艺等方面对吴越国秘色瓷有了全面且深入的了解。

宁波博物院原副院长、二级研究馆员李军以“吴越国钱镠时期越窑制瓷技术传授后百济考析”为题,依据大量中韩考古发现与文献资料,围绕中国越窑青瓷烧造技术的输出对早期高丽青瓷烧制的影响等问题展开考证与分析,提出吴越国钱镠时期越窑制瓷技术通过官方途径传授后百济的观点,并认为这是与两国官方交往密切及两国主政者钱镠与甄萱的推动有关。

浙江省文物考古研究所汉唐宋元考古室海洋考古中心与瓷窑址考古中心主任、研究馆员谢西营以“秘色再兴:梅浦窑的考古发现与研究”为题,从浙江台州梅浦窑的遗址概况、发掘源起、发掘收获、相关问题4个方面详细汇报了梅浦窑的考古发现与研究成果,肯定了秘色瓷在装烧工艺等方面对梅浦窑及其他浙江青瓷窑口的深远影响。

中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产越窑青瓷烧制技艺代表性传承人嵇锡贵认为,秘色瓷器型端庄典雅,胎质细腻如凝脂,釉色莹润如冰似玉,装饰纹样异常丰富。因此,秘色瓷堪称中国古代陶瓷史上的传奇之作,代表着越窑青瓷烧制工艺的巅峰水平。作为越窑青瓷烧制技艺的代表性传承人,唯有深入学习和研究秘色瓷这一宝贵的文化遗产,方能切实做好越窑青瓷的传承与创新工作。

中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员牟晓林以2件秘色瓷熏炉为切入点,对中国陶瓷镂空装饰技艺的发展进行分期、特点归纳与典型器分析,进而提出陶瓷镂空装饰技艺与审美文化经过了实用性为主导→实用兼具装饰→装饰性为主导的发展历程,而上述2件秘色瓷熏炉起到了承上启下的重要作用。

中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员易晴做主持上午专家发言。

上午5位专家就秘色瓷的考古发现、制瓷技艺与审美文化及其在陶瓷装饰史上的地位等议题展开深入分析,深化了大家对吴越国历史和秘色瓷的认识。中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员朱怡芳做评议。

二、论坛主旨发言

上午的论坛有5位专家做主旨发言。

浙江省文物局副局长、浙江省考古学会理事长、研究馆员郑建华的汇报主题为“吴越国秘色瓷——以钱王陵越窑青瓷为例”。汇报以吴越国历史为背景,以钱王陵中出土的越窑青瓷为主要研究与赏析对象,结合丰富的史料,细致辨析秘色瓷烧成的技术保障与组织保障,秘色瓷的器型、装烧工艺、装饰风格等艺术特点,使听众从历史、文献、技艺等方面对吴越国秘色瓷有了全面且深入的了解。

宁波博物院原副院长、二级研究馆员李军以“吴越国钱镠时期越窑制瓷技术传授后百济考析”为题,依据大量中韩考古发现与文献资料,围绕中国越窑青瓷烧造技术的输出对早期高丽青瓷烧制的影响等问题展开考证与分析,提出吴越国钱镠时期越窑制瓷技术通过官方途径传授后百济的观点,并认为这是与两国官方交往密切及两国主政者钱镠与甄萱的推动有关。

浙江省文物考古研究所汉唐宋元考古室海洋考古中心与瓷窑址考古中心主任、研究馆员谢西营以“秘色再兴:梅浦窑的考古发现与研究”为题,从浙江台州梅浦窑的遗址概况、发掘源起、发掘收获、相关问题4个方面详细汇报了梅浦窑的考古发现与研究成果,肯定了秘色瓷在装烧工艺等方面对梅浦窑及其他浙江青瓷窑口的深远影响。

浙江省文物考古研究所汉唐宋元考古室海洋考古中心与瓷窑址考古中心主任、研究馆员谢西营以“秘色再兴:梅浦窑的考古发现与研究”为题,从浙江台州梅浦窑的遗址概况、发掘源起、发掘收获、相关问题4个方面详细汇报了梅浦窑的考古发现与研究成果,肯定了秘色瓷在装烧工艺等方面对梅浦窑及其他浙江青瓷窑口的深远影响。

中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产越窑青瓷烧制技艺代表性传承人嵇锡贵认为,秘色瓷器型端庄典雅,胎质细腻如凝脂,釉色莹润如冰似玉,装饰纹样异常丰富。因此,秘色瓷堪称中国古代陶瓷史上的传奇之作,代表着越窑青瓷烧制工艺的巅峰水平。作为越窑青瓷烧制技艺的代表性传承人,唯有深入学习和研究秘色瓷这一宝贵的文化遗产,方能切实做好越窑青瓷的传承与创新工作。

中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员牟晓林以2件秘色瓷熏炉为切入点,对中国陶瓷镂空装饰技艺的发展进行分期、特点归纳与典型器分析,进而提出陶瓷镂空装饰技艺与审美文化经过了实用性为主导→实用兼具装饰→装饰性为主导的发展历程,而上述2件秘色瓷熏炉起到了承上启下的重要作用。

中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员牟晓林以2件秘色瓷熏炉为切入点,对中国陶瓷镂空装饰技艺的发展进行分期、特点归纳与典型器分析,进而提出陶瓷镂空装饰技艺与审美文化经过了实用性为主导→实用兼具装饰→装饰性为主导的发展历程,而上述2件秘色瓷熏炉起到了承上启下的重要作用。

中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员易晴做主持上午专家发言。

上午5位专家就秘色瓷的考古发现、制瓷技艺与审美文化及其在陶瓷装饰史上的地位等议题展开深入分析,深化了大家对吴越国历史和秘色瓷的认识。中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员朱怡芳做评议。

上午5位专家就秘色瓷的考古发现、制瓷技艺与审美文化及其在陶瓷装饰史上的地位等议题展开深入分析,深化了大家对吴越国历史和秘色瓷的认识。中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员朱怡芳做评议。

三、下午论坛第一场

下午论坛分2场。第一场7位发言专家围绕秘色瓷的烧制工艺与审美意境、秘色瓷在跨文化交流中的作用、当代青瓷的龙窑烧制等议题做了理论探讨和个案分享,论证吴越国秘色瓷的历史、工艺、审美及当代文化价值。下午论坛第一场发言由工艺美术研究所陈聪副研究员主持。

工艺美术研究所陈聪副研究员做主持

陶隐窑(应物工坊)助理工艺美术师方成哲深入剖析了吴越国秘色瓷的审美文化特征,重点从器型、装饰、釉色等多个维度展开论述,并探讨了其与古代金银器、琉璃之间的紧密联系。此外,他还详细阐述了当代秘色瓷文创设计的发展现状及其存在的不足之处。

陶隐窑(应物工坊)助理工艺美术师方成哲发言

慈溪市文物保护中心主任王丽莉汇报其关于秘色瓷八棱长颈瓶的个案研究,她以全国各地的考古发现——八棱长颈瓶为研究对象,从其造型演进、装烧方式、历史作用及文化内涵等多个维度,深入剖析其历史价值与艺术魅力。

慈溪市文物保护中心主任王丽莉发言

景德镇陶瓷大学设计艺术学院副教授孔铮桢从设计学的视角论述了吴越国秘色瓷对景德镇青白瓷的显著影响,以及景德镇陶工如何学习秘色瓷烧制技艺,进而转化、建成适应景德镇当地原材料、烧造条件和市场需要的青白瓷生产体系。

景德镇陶瓷大学设计艺术学院副教授孔铮桢发言

广东技术师范大学美术学院副教授邓文杰系统梳理了以唐后期越窑青瓷外销为起点延续至明清时期的陶瓷出海历程。他认为,这些外销瓷器对于东亚、西亚、北非、欧洲等地所产生的深远影响不仅停留在物质生产层面,更带来陶瓷工匠之间的技术交流与审美文化的广泛传播。

广东技术师范大学美术学院副教授邓文杰发言

中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产耀州窑陶瓷烧制技艺代表性传承人孟树锋回顾了他复制法门寺地宫出土秘色瓷代表——八棱净瓶的3个阶段,他用自身创作实践经历生动地揭示出八棱净瓶的造型之美和成型工艺之难。

中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产耀州窑陶瓷烧制技艺代表性传承人孟树锋发言

浙江省工艺美术大师、非物质文化遗产南宋官窑瓷制作技艺省级代表性传承人金国荣对比以秘色瓷为代表的越窑青瓷和南宋官窑青瓷在材料、造型、烧制、釉色上的异同,从而揭示越窑青瓷对南宋官窑青瓷乃至浙江青瓷发展的影响。

浙江省工艺美术大师、非物质文化遗产南宋官窑瓷制作技艺省级代表性传承人金国荣发言

龙泉青瓷传统龙窑烧制技艺研究会会长张晞以“当代龙泉青瓷传统龙窑烧制技艺的传承意义”为题,详细介绍了传统龙窑烧制的历史、龙窑独特的装烧工艺、龙窑产品的审美特色,以及传统龙窑烧制在当代龙泉青瓷技艺传承、乡村建设、文旅融合等方面发挥的重要作用。

龙泉青瓷传统龙窑烧制技艺研究会会长张晞发言

四、下午论坛第二场

第二场的8位专家结合自身专业研究与创作,就秘色瓷的烧制技艺与美学特色、礼制规范与文化价值、域际传播与当代影响等主题进行交流,为吴越国秘色瓷在当代的价值与转化提供有益的思路。下午论坛第二场发言由工艺美术研究所王焕副研究员做主持。

中国艺术研究院工艺美术研究所王焕副研究员做主持

浙江大学艺术与考古博物馆馆员潘慧敏以“从‘金陵秘色瓷’看陶瓷釦器”为题,分享了她基于文献梳理和考古发现的心得。汇报从概念和案例出发,由点及面地辨析秘色瓷及陶瓷釦器的工艺特征与文化内涵。

浙江大学艺术与考古博物馆馆员潘慧敏发言

浙江省工艺美术大师支持通过展示近年来创作的龙泉青瓷作品分享其艺术理念与创作历程。他的设计始于对传统的敬畏与传承,成于立足当代的思考与创新,他致力于用自己的作品让龙泉青瓷这份古老的美学,在新时代焕发生机。

浙江省工艺美术大师支持发言

河南省信阳市文物考古研究所所长、研究馆员牛长立分享的题目是“从汝官窑秘色瓷看‘定器入禁’”。他从梳理文献入手,又以出土文物佐证,从汝官窑仿制秘色瓷现象揭示了历史上从“汝瓷入禁”“定器不入禁”到“定器入禁”的技术支持和文化转向。

河南省信阳市文物考古研究所所长、研究馆员牛长立发言

华中科技大学图书馆教授许淳熙以“秘色瓷的美学特色与文化价值探析”为题作分享。他从秘色瓷釉色之美、技术之精等方面入手,阐释其审美价值体现在:秘色瓷是古代制瓷工艺巅峰的象征,是皇室贵族身份与礼制的物化体现,是解开历史谜团的钥匙,是东方美学精神的集中诠释,是中外文化交流的重要载体。

华中科技大学图书馆教授许淳熙发言

故宫博物院博士后、山东财经大学副教授杨军谊以墓葬出土的秘色瓷器物为例,辨析吴越国治下秘色瓷烧制技艺的转变,勾勒出秘色瓷在吴越国时期清晰的技术发展轨迹。

故宫博物院博士后、山东财经大学副教授杨军谊发言

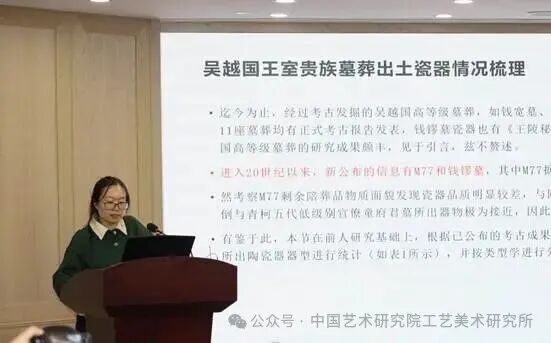

杭州市文物遗产与历史建筑保护中心文博馆员崔倩以“器物、组合与制度——吴越国高等级墓葬出土瓷器研究为题”,通过对五代墓葬形制、随葬器物组合、典型器物特征等相关问题进行探讨,揭示吴越国墓葬制度演变轨迹和变革节点。同时,她通过器物类型学比对,认为钱镠墓与此前的吴越国墓葬存在明显差异。

杭州市文物遗产与历史建筑保护中心文博馆员崔倩发言

杭州市青至陶瓷艺术馆馆长罗洪文结合他从杭州带来的秘色瓷标本,按照历史发展和工艺特点对秘色瓷进行了广义与狭义上的区分,并对各历史时期秘色瓷的造型、胎质、釉色、装饰、烧成等特点展开生动而详细的解读。

杭州市青至陶瓷艺术馆馆长罗洪文发言

杭州瓷缘科技有限公司高级美术师夏琳璐以“秘色瓷的审美研究与当代转译”为主题做分享。作为瓷器修复者和非遗衍生设计开发者,她通过展示自身设计制作的茶器和文房器等文创产品,辨析秘色瓷如何从博物馆的研究对象,转变为可感知、可体验、可消费的活态文化,进而在当代社会中重新定位并彰显其价值。

杭州瓷缘科技有限公司高级美术师夏琳璐发言

论坛最后由中国工艺美术学会副理事长、中国艺术研究院工艺美术研究所所长邱春林研究员对本次论坛做全面总结。他首先感谢此次论坛的协办单位杭州市临安区吴越文化博物馆和来自浙江的专家对此次论坛的大力支持。邱春林指出,秘色瓷在工艺上的创新性为中国陶瓷发展树立了第一个文化标杆,它的传播和影响推动了全国乃至世界陶瓷生产的发展进程。秘色瓷在审美上的高标准和定位上的高端化造就了无与伦比的高品质,体现出吴越工匠不竭的创造力和吴越文化开放包容的气度。我们应以此次论坛取得的丰硕成果为起点,落实党中央关于弘扬吴越文化指示精神,精读吴越文化这一宏伟篇章。

论坛现场

吴越国秘色瓷审美文化研究论坛与会专家观摩秘色瓷标本

责任编辑:张书鹏

文章来源:中国艺术研究院工艺美术研究所

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会