研究 | 全小国:非遗IP的理论内涵、基本要素与应用策略(二)

三、非遗IP的应用策略

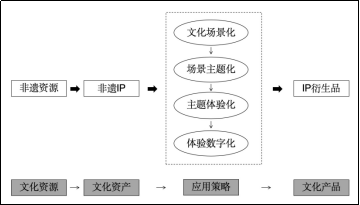

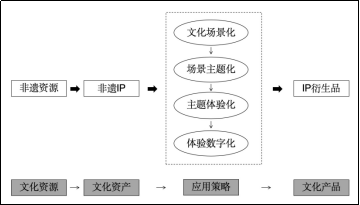

IP是文化资产的重要表现方式,其主要价值呈现就在于多种渠道的社会应用。由于文化消费需求和文化产业业态是多元的,因此,非遗IP的应用范畴极为宽泛,需要借助相应策略来实现文化资产向文化产品、文化价值向市场价值的转化。根据非遗IP应用领域的特征,本文认为,可以借助文化场景化、场景主题化、主题体验化和体验数字化等四个策略来实现非遗IP的应用转化。这些应用策略之间环环相扣、相互嵌套,共同构成非遗IP的应用策略系统(见图1)。

图1 非遗IP的应用转化机制

(一)文化场景化

非遗需要传承人活态传承,但传承方式还是要将无形的传统技术、传统艺术、传统仪式或传统节日体现在有形的物象之上,方可展现其内涵和价值,如盆景艺人要让人们感受其高超的盆景技艺,不仅要展示盆景的制作过程,还要展现精心制作而成的盆景实物。因此,非遗在IP化之后转变为一种无形资产,同样附着在有形物象和无形文化之中。无论是有形物象还是无形文化,都可借助场景再现来完成非遗IP向文化产品的转化。

“场景是由各种消费实践所形成的具有符号意义的空间。”场景包括现实场景和虚拟场景两种形态。现实场景既可以是原生态的生活空间、生产空间或文化空间,如以非遗项目的制作加工为主要业态的各类非遗工坊;也可以是依据原生场景创新模拟打造的实体场景,人们可以具身性地在这些实体场景中获得体验感,如深圳锦绣中华民俗村中各具风情的民族村寨。虚拟场景则是借助科技产品或网络平台构建的非实体场景,人们可以依靠穿戴设备或身体感官获得丰富的体验,如2024年豫园灯会通过“AR互动+数字人”技术,打造元宇宙灯会,升级为线上线下游览互动体验。我们可以在居民生活空间、社群文化空间、文化演艺活动与主体消费体验等要素共同组成的场景视域中来审视非遗IP的场景化。非遗IP在与现实场景和虚拟场景的融合互渗中能够实现价值转化,推动资产变现。

当然,非遗IP的场景化绝非现实场景本身,而是需要借助核心价值观、鲜明形象、主题故事、多元演绎和商业变现等基本要素将IP植入现实场景之中,使其文化内涵得到展现,进而将现实场景转化为可供相关群体消费体验的文化产品。这些文化产品的形式包括非遗特色街区、传统村落、公共文化场馆、文化旅游景区和文化产业园区等。同样,虚拟场景并非网络化或科技化的现实场景,而是借助增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、混合现实(MR)等现代科技将非遗IP创意打造成符合大众消费需求的数字体验产品,或者借助抖音、快手、微信等网络平台或开发App来创建非遗IP的虚拟空间,并以在虚拟空间中获得娱乐体验的方式使文化资产的价值变现。

(二)场景主题化

无论是现实场景还是虚拟场景,都需要体现鲜明的文化主题,才能具备更强的消费体验吸引力。因此,场景主题化理应是非遗IP的应用策略之一。非遗IP的鲜明形象和主题故事是场景主题化的基础。其中,主题故事为场景营造提供蓝本,鲜明形象则作为主题故事中的关键要素串联起场景中的每个具象空间。在场景主题化的过程中,场景已经不再是原生的环境,而是有文化内涵和故事线索且可供消费体验的文化空间。

场景主题化还需要注意场景与主题的契合度。对现实场景而言,其本身就是由作为非遗资源的原生景观升级改造而成的场景,或者在创建全新场景时有可参考的原生景观。而非遗资源是非遗IP的基础,非遗IP中的主题故事又源于非遗资源的核心要素。因此,现实场景与主题天然契合。虚拟场景是借助网络空间和科技产品全新打造而成的。在场景设计和主题融合时,需要选择体验性强的主题故事,打造具有审美价值、娱乐价值和教育价值的沉浸式场景。现实场景的打造虽受到原生景观的约束而有局限性,但其难度也因原生景观的基底而降低;虚拟场景的打造由于借助科技赋能或网络创作而具有较强的灵活性,因此,需要文化产品设计者具备更强的创意整合能力。

以非遗IP为元素打造的现实空间或数字虚拟空间中蕴含的非遗事象都不再是描述的、抽象的、单一的理念、概念或活动,而是情节丰满、有血有肉且以鲜明形象创意串联的主题故事,如非遗旅游演艺《大秦腔》将秦腔、华阴老腔、华县皮影戏、陕西杖头木偶戏、渭南碗碗腔、陕西快板等一系列非遗创意整合在舞台上,为游客营造出一个鲜活展现陕西故事的场景。在对原生景观或自然空间进行非遗IP的场景打造时,这些积淀于历史长河的主题故事就应被激活和利用,从而提升非遗特色街区、传统村落、公共文化场馆、文化旅游景区、文化产业园区或数字虚拟空间等场景的体验感,高效实现文化赋能和价值转化,如在陕西袁家村中,集聚了传统技艺、传统戏曲、民间小吃等各类非遗项目,其背后流传久远的动人故事点缀在袁家村的条条街巷之中,共同营造出了浓郁的关中文化生活画卷。

(三)主题体验化

当今的消费文化正在发生巨变,激发了人们对文化更深层次和更多维度的体验需求。人类与时俱进和不断高涨的消费需求正是文化创新的内驱力。在文化消费需求的推动下,非遗IP必然需要持续与不同产业融合发展和推陈出新。非遗IP的主题故事需要借助各类文化表现形式来提供多元化的文化产品。在文化消费中,调动人们的多重感官来丰富体验层次、增加体验深度和提升体验强度。

体验经济理论提出,根据人们的消费需求,体验类型可分为娱乐体验、教育体验、逃避现实体验和审美体验四类。非遗IP可以此为基础来探索主题体验化的路径,即通过这四类体验的排列组合来构建非遗IP主题的体验类型。首先,因四类体验可以独立存在,可仅观照某一类体验。提取和强化非遗IP主题故事中的某一类体验元素,应用于文化产品之中,如提取伯牙子期传说、董永传说中的教育价值,组织以主题思想教育为主要目的的研学活动,使参与者获得教育体验。其次,观照某两类或某三类体验的组合。在文化产品中植入两类或三类体验元素,打造复合型体验的文化产品,如提取玄奘传说、包公故事中的教育元素和娱乐元素,组织传统文化教育主题参观和互动体验项目,令人们在整个活动中获得教育和娱乐双重体验。最后,可以全面观照四类体验。比如,以民间文学、传统表演艺术、传统工艺美术、传统工艺技术、传统仪式或传统节日为核心内容的文化旅游活动,考虑到文化旅游的深度参与性和旅游产品的设计多元性,旅游产品策划者在文化资源梳理、文化元素提取、体验价值塑造和体验产品设计时,要全面观照娱乐、教育、逃避现实和审美四类体验,以使旅游者在旅游时获得全方位的体验。

(四)体验数字化

虚拟场景需要借助科技产品和网络平台来打造,其实质是场景的数字化形态。不过,非遗IP拥抱数字技术的方式是多元的,绝非虚拟场景所能涵盖。“数字化转型和智能化革命被誉为第四次工业革命,数字技术已经广泛渗透于社会生产生活的方方面面,正在成为全球经济转型增长的新动能。”随着文化产业的深入发展和数字技术的迅猛进步,数字技术赋能文化产业、文化产业助推数字技术早已呈现双向奔赴的态势,并衍生出具有文化力、创新性和科技感的数字文化产业。非遗IP在文化资源转化为文化产品的过程中,可以借助数字技术完成娱乐、教育、逃避现实和审美等各类体验的升级迭代,从而最大化地实现文化与科技融合背景下的文化价值。需要强调的是,“借助现代科技、新型材料,利用文化创意和创新思维将非遗深度植入相关产业,融为产业要素的组成部分,而不只是披在项目或产品之上的文化外衣”。

非遗IP转化为面向文化消费者的文化产品时,体验数字化主要有以下四条路径:一是数字产品制作,即数字化呈现各类非遗的实体和元素。通过创意编导、拍摄剪辑和数字建模等方式将非遗制作成数字内容产品,使文化内涵数字化、可视化;运用NFT等技术将文物、非遗转化为数字藏品,如内蒙古刘静兰的剪纸作品、巴图陶高的银器作品经过数字化后,成了具有收藏价值和交易功能的非遗数字产品。二是数字娱乐打造,即利用增强现实、虚拟现实、混合现实和人工智能等技术将非遗中的主题故事进行数字化转化。利用数字技术沉浸式的体验感,将非遗中的主题故事打造为具有较强市场吸引力的数字娱乐项目。在与网络平台、文化娱乐场所或旅游景区等业态融合后,这些项目可以实现市场价值。例如,2025年第九届中国成都国际非物质文化遗产节上的皮影主题体感游戏、川剧脸谱互动游戏和展示蜀锦织机工作原理的光影装置等,饺子导演的《哪吒》系列电影中也有包括哪吒信俗等多项非遗的数字化呈现。三是数字教育设计。非遗IP都是基于优秀文化资源而塑造的文化资产,其本身就具有历史和文化层面的教育价值。因此,可以借助数字技术设计兼具教育价值和多元体验价值的数字教育产品。四是数字展览策划。面对超过10亿的中国网民群体,“非遗IP+数字+展览”将是一种极佳的传播模式。策划数字展馆,将非遗植入具有展示效果和体验元素的虚拟空间之中,可使人们在观看、体验中感知并认同非遗。这促进了非遗品牌升值,夯实了铸牢中华民族共同体意识的群众基础。在数字展馆中还可设置购买环节,打通数字展馆、数字产品、实体产品和线下旅游项目等要素的流动壁垒,以获得数字技术之下的综合文化体验。

结 语

非遗的保护与利用是中国公共文化服务和文化产业发展的重要抓手。以系统性思维构建非遗品牌,推动非遗在新时代的创造性转化和创新性发展,能够持续增强中国各族人民的文化自觉、文化认同、文化自信和文化自强,进而凝聚全社会的力量持续铸牢中华民族共同体意识。非遗资源转化为文化产品是文化赋能产业和创新发展的主要路径,而非遗IP打造是文化价值实现“一源多用”的关键。传承性的文化基因和系统性的文化生态是非遗保护传承的资源基础,时代性的转化价值和持续性的发展动力是非遗活化利用的优越条件。非遗IP的价值转化和多元利用需要借助文化场景化、场景主题化、主题体验化和体验数字化等策略,紧扣核心价值观,塑造鲜明形象,策划主题故事,运用多元演绎,进而使非遗IP的价值变现。

非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分,打造非遗IP也离不开中华优秀传统文化的传承与创新以及中国文化产业发展的整体环境。在非遗IP打造的过程中,政府部门、文化企业和社会智库等各类参与主体需要立足非遗资源,凝聚民众智慧,将非遗IP打造实践与中华优秀传统文化传承发展工程呼应,与中国文化产业发展大潮接轨,借鉴新思路,引进新技术,探索新模式,加快培育和发展非遗新质生产力,使非遗资源高质量、可持续的保护传承和活化利用。

作者简介:全小国,内蒙古自治区社会科学院铸牢中华民族共同体意识研究院助理研究员,内蒙古自治区中国特色社会主义理论体系研究中心研究员,硕士研究生导师。

三、非遗IP的应用策略

IP是文化资产的重要表现方式,其主要价值呈现就在于多种渠道的社会应用。由于文化消费需求和文化产业业态是多元的,因此,非遗IP的应用范畴极为宽泛,需要借助相应策略来实现文化资产向文化产品、文化价值向市场价值的转化。根据非遗IP应用领域的特征,本文认为,可以借助文化场景化、场景主题化、主题体验化和体验数字化等四个策略来实现非遗IP的应用转化。这些应用策略之间环环相扣、相互嵌套,共同构成非遗IP的应用策略系统(见图1)。

图1 非遗IP的应用转化机制

(一)文化场景化

非遗需要传承人活态传承,但传承方式还是要将无形的传统技术、传统艺术、传统仪式或传统节日体现在有形的物象之上,方可展现其内涵和价值,如盆景艺人要让人们感受其高超的盆景技艺,不仅要展示盆景的制作过程,还要展现精心制作而成的盆景实物。因此,非遗在IP化之后转变为一种无形资产,同样附着在有形物象和无形文化之中。无论是有形物象还是无形文化,都可借助场景再现来完成非遗IP向文化产品的转化。

“场景是由各种消费实践所形成的具有符号意义的空间。”场景包括现实场景和虚拟场景两种形态。现实场景既可以是原生态的生活空间、生产空间或文化空间,如以非遗项目的制作加工为主要业态的各类非遗工坊;也可以是依据原生场景创新模拟打造的实体场景,人们可以具身性地在这些实体场景中获得体验感,如深圳锦绣中华民俗村中各具风情的民族村寨。虚拟场景则是借助科技产品或网络平台构建的非实体场景,人们可以依靠穿戴设备或身体感官获得丰富的体验,如2024年豫园灯会通过“AR互动+数字人”技术,打造元宇宙灯会,升级为线上线下游览互动体验。我们可以在居民生活空间、社群文化空间、文化演艺活动与主体消费体验等要素共同组成的场景视域中来审视非遗IP的场景化。非遗IP在与现实场景和虚拟场景的融合互渗中能够实现价值转化,推动资产变现。

当然,非遗IP的场景化绝非现实场景本身,而是需要借助核心价值观、鲜明形象、主题故事、多元演绎和商业变现等基本要素将IP植入现实场景之中,使其文化内涵得到展现,进而将现实场景转化为可供相关群体消费体验的文化产品。这些文化产品的形式包括非遗特色街区、传统村落、公共文化场馆、文化旅游景区和文化产业园区等。同样,虚拟场景并非网络化或科技化的现实场景,而是借助增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、混合现实(MR)等现代科技将非遗IP创意打造成符合大众消费需求的数字体验产品,或者借助抖音、快手、微信等网络平台或开发App来创建非遗IP的虚拟空间,并以在虚拟空间中获得娱乐体验的方式使文化资产的价值变现。

(二)场景主题化

无论是现实场景还是虚拟场景,都需要体现鲜明的文化主题,才能具备更强的消费体验吸引力。因此,场景主题化理应是非遗IP的应用策略之一。非遗IP的鲜明形象和主题故事是场景主题化的基础。其中,主题故事为场景营造提供蓝本,鲜明形象则作为主题故事中的关键要素串联起场景中的每个具象空间。在场景主题化的过程中,场景已经不再是原生的环境,而是有文化内涵和故事线索且可供消费体验的文化空间。

场景主题化还需要注意场景与主题的契合度。对现实场景而言,其本身就是由作为非遗资源的原生景观升级改造而成的场景,或者在创建全新场景时有可参考的原生景观。而非遗资源是非遗IP的基础,非遗IP中的主题故事又源于非遗资源的核心要素。因此,现实场景与主题天然契合。虚拟场景是借助网络空间和科技产品全新打造而成的。在场景设计和主题融合时,需要选择体验性强的主题故事,打造具有审美价值、娱乐价值和教育价值的沉浸式场景。现实场景的打造虽受到原生景观的约束而有局限性,但其难度也因原生景观的基底而降低;虚拟场景的打造由于借助科技赋能或网络创作而具有较强的灵活性,因此,需要文化产品设计者具备更强的创意整合能力。

以非遗IP为元素打造的现实空间或数字虚拟空间中蕴含的非遗事象都不再是描述的、抽象的、单一的理念、概念或活动,而是情节丰满、有血有肉且以鲜明形象创意串联的主题故事,如非遗旅游演艺《大秦腔》将秦腔、华阴老腔、华县皮影戏、陕西杖头木偶戏、渭南碗碗腔、陕西快板等一系列非遗创意整合在舞台上,为游客营造出一个鲜活展现陕西故事的场景。在对原生景观或自然空间进行非遗IP的场景打造时,这些积淀于历史长河的主题故事就应被激活和利用,从而提升非遗特色街区、传统村落、公共文化场馆、文化旅游景区、文化产业园区或数字虚拟空间等场景的体验感,高效实现文化赋能和价值转化,如在陕西袁家村中,集聚了传统技艺、传统戏曲、民间小吃等各类非遗项目,其背后流传久远的动人故事点缀在袁家村的条条街巷之中,共同营造出了浓郁的关中文化生活画卷。

(三)主题体验化

当今的消费文化正在发生巨变,激发了人们对文化更深层次和更多维度的体验需求。人类与时俱进和不断高涨的消费需求正是文化创新的内驱力。在文化消费需求的推动下,非遗IP必然需要持续与不同产业融合发展和推陈出新。非遗IP的主题故事需要借助各类文化表现形式来提供多元化的文化产品。在文化消费中,调动人们的多重感官来丰富体验层次、增加体验深度和提升体验强度。

体验经济理论提出,根据人们的消费需求,体验类型可分为娱乐体验、教育体验、逃避现实体验和审美体验四类。非遗IP可以此为基础来探索主题体验化的路径,即通过这四类体验的排列组合来构建非遗IP主题的体验类型。首先,因四类体验可以独立存在,可仅观照某一类体验。提取和强化非遗IP主题故事中的某一类体验元素,应用于文化产品之中,如提取伯牙子期传说、董永传说中的教育价值,组织以主题思想教育为主要目的的研学活动,使参与者获得教育体验。其次,观照某两类或某三类体验的组合。在文化产品中植入两类或三类体验元素,打造复合型体验的文化产品,如提取玄奘传说、包公故事中的教育元素和娱乐元素,组织传统文化教育主题参观和互动体验项目,令人们在整个活动中获得教育和娱乐双重体验。最后,可以全面观照四类体验。比如,以民间文学、传统表演艺术、传统工艺美术、传统工艺技术、传统仪式或传统节日为核心内容的文化旅游活动,考虑到文化旅游的深度参与性和旅游产品的设计多元性,旅游产品策划者在文化资源梳理、文化元素提取、体验价值塑造和体验产品设计时,要全面观照娱乐、教育、逃避现实和审美四类体验,以使旅游者在旅游时获得全方位的体验。

(四)体验数字化

虚拟场景需要借助科技产品和网络平台来打造,其实质是场景的数字化形态。不过,非遗IP拥抱数字技术的方式是多元的,绝非虚拟场景所能涵盖。“数字化转型和智能化革命被誉为第四次工业革命,数字技术已经广泛渗透于社会生产生活的方方面面,正在成为全球经济转型增长的新动能。”随着文化产业的深入发展和数字技术的迅猛进步,数字技术赋能文化产业、文化产业助推数字技术早已呈现双向奔赴的态势,并衍生出具有文化力、创新性和科技感的数字文化产业。非遗IP在文化资源转化为文化产品的过程中,可以借助数字技术完成娱乐、教育、逃避现实和审美等各类体验的升级迭代,从而最大化地实现文化与科技融合背景下的文化价值。需要强调的是,“借助现代科技、新型材料,利用文化创意和创新思维将非遗深度植入相关产业,融为产业要素的组成部分,而不只是披在项目或产品之上的文化外衣”。

非遗IP转化为面向文化消费者的文化产品时,体验数字化主要有以下四条路径:一是数字产品制作,即数字化呈现各类非遗的实体和元素。通过创意编导、拍摄剪辑和数字建模等方式将非遗制作成数字内容产品,使文化内涵数字化、可视化;运用NFT等技术将文物、非遗转化为数字藏品,如内蒙古刘静兰的剪纸作品、巴图陶高的银器作品经过数字化后,成了具有收藏价值和交易功能的非遗数字产品。二是数字娱乐打造,即利用增强现实、虚拟现实、混合现实和人工智能等技术将非遗中的主题故事进行数字化转化。利用数字技术沉浸式的体验感,将非遗中的主题故事打造为具有较强市场吸引力的数字娱乐项目。在与网络平台、文化娱乐场所或旅游景区等业态融合后,这些项目可以实现市场价值。例如,2025年第九届中国成都国际非物质文化遗产节上的皮影主题体感游戏、川剧脸谱互动游戏和展示蜀锦织机工作原理的光影装置等,饺子导演的《哪吒》系列电影中也有包括哪吒信俗等多项非遗的数字化呈现。三是数字教育设计。非遗IP都是基于优秀文化资源而塑造的文化资产,其本身就具有历史和文化层面的教育价值。因此,可以借助数字技术设计兼具教育价值和多元体验价值的数字教育产品。四是数字展览策划。面对超过10亿的中国网民群体,“非遗IP+数字+展览”将是一种极佳的传播模式。策划数字展馆,将非遗植入具有展示效果和体验元素的虚拟空间之中,可使人们在观看、体验中感知并认同非遗。这促进了非遗品牌升值,夯实了铸牢中华民族共同体意识的群众基础。在数字展馆中还可设置购买环节,打通数字展馆、数字产品、实体产品和线下旅游项目等要素的流动壁垒,以获得数字技术之下的综合文化体验。

结 语

非遗的保护与利用是中国公共文化服务和文化产业发展的重要抓手。以系统性思维构建非遗品牌,推动非遗在新时代的创造性转化和创新性发展,能够持续增强中国各族人民的文化自觉、文化认同、文化自信和文化自强,进而凝聚全社会的力量持续铸牢中华民族共同体意识。非遗资源转化为文化产品是文化赋能产业和创新发展的主要路径,而非遗IP打造是文化价值实现“一源多用”的关键。传承性的文化基因和系统性的文化生态是非遗保护传承的资源基础,时代性的转化价值和持续性的发展动力是非遗活化利用的优越条件。非遗IP的价值转化和多元利用需要借助文化场景化、场景主题化、主题体验化和体验数字化等策略,紧扣核心价值观,塑造鲜明形象,策划主题故事,运用多元演绎,进而使非遗IP的价值变现。

非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分,打造非遗IP也离不开中华优秀传统文化的传承与创新以及中国文化产业发展的整体环境。在非遗IP打造的过程中,政府部门、文化企业和社会智库等各类参与主体需要立足非遗资源,凝聚民众智慧,将非遗IP打造实践与中华优秀传统文化传承发展工程呼应,与中国文化产业发展大潮接轨,借鉴新思路,引进新技术,探索新模式,加快培育和发展非遗新质生产力,使非遗资源高质量、可持续的保护传承和活化利用。

作者简介:全小国,内蒙古自治区社会科学院铸牢中华民族共同体意识研究院助理研究员,内蒙古自治区中国特色社会主义理论体系研究中心研究员,硕士研究生导师。