转型 | 王增丰师生联展探索工艺新美学、学术实践引领传统工艺当代转型

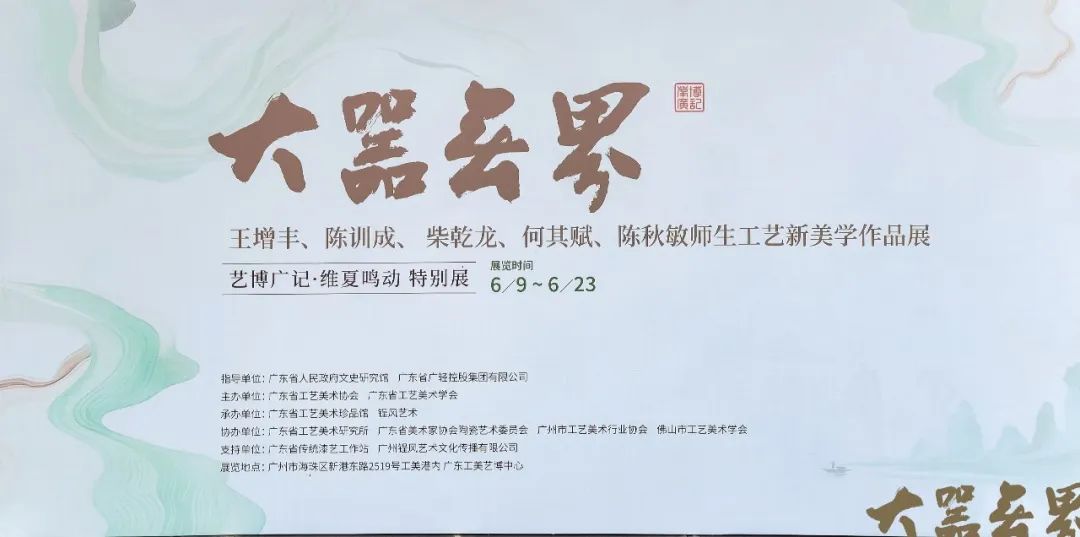

近日,由广东省工艺美术协会、广东省工艺美术学会联合主办的“大器无界——王增丰师生工艺新美学作品展暨学术交流会” 在广东省工艺美术珍品馆启幕。同期还举办了“工艺新美学的传承与当代性学术交流会”,深入探讨传统工艺在当代语境下的创新路径。

本次展览以中国雕刻艺术大师、正高级工艺美术师、广东省人民政府文史研究馆馆员王增丰及其四位学生——陈训成、柴乾龙、何其赋、陈秋敏为核心,呈现一场跨越石湾陶塑、漫塑、面塑、木根雕刻、陶瓷画等多媒介的“大器无界”艺术剧场。策展人高世现以“大器无界”为核心理念,旨在打破材料、形式与时空的藩篱,集中展现师生五人在工艺新美学领域的探索成果,生动践行中国工艺美术学会“好手艺”理念与中国艺术研究院“材美工巧、器韵时宜”的学术标准。通过六十多件跨媒介创新作品及深度学术研讨,展览系统呈现了传统工艺在当代语境下的转型路径,被学术界视为非物质文化遗产活态传承的重要实践范本。本次活动特别邀请广州美术学院工艺美术学院副院长庞国华博士担任学术指导,并汇聚了中国艺术家协会南方艺术品鉴定委员会执行委员长、广东省文史馆馆员黎展华,中国工艺美术大师张民辉、翟惠玲、杨玉榕、范安琪、梁金凌、张庆明、莫伟坤、马志东,中国陶瓷艺术大师封伟民、霍家荣,囯家广彩项目传承人谭广辉,大国工匠何世良,中国工艺美术大师评审委员会专家刘文等众多工艺美术界权威专家深度参与。

中国工艺美术学会副理事长、广东省工艺美术协会会长戴智,广东省工艺美术学会会长花红林,广东省人民政府文史研究馆参事室党组成员周高等与参展艺术家共同见证展览启幕

中国工艺美术学会倡导的“好手艺与现代审美交融”理念,在此次展览中转化为可触可感的物质形态。王增丰先生作为当代漫塑艺术的领军者,以其诙谐生动的造型语言,将传统陶塑的“形神兼备”与现代审美意趣熔于一炉,他此次参展的《画坛之光》以夸张变形的造型语言解构传统漫塑范式。四位弟子作为新生代创作者,则从不同路径探索工艺的边界:陈训成的高温陶瓷画凝固水墨意境,演绎“诗意塑造”的东方美学,其高温颜色釉创作不仅延续了传统陶瓷工艺的精髓,更通过艺术语言与工艺技术的双重革新,推动了该艺术的现代转型;柴乾龙的花鸟陶塑以釉色肌理重释文人画意境,融汇石湾陶塑的“朴拙传神”与当代装置艺术的张力,其壁画《釉彩·漆韵》突破传统“石湾公仔”的立体雕塑形式,首次尝试将釉彩技法运用于平面壁画创作中,并创新性融入大漆工艺画框,作品以“传统与现代共生”为核心,既致敬石湾陶千年窑火的质朴与热烈,又通过大漆的东方美学与环保特性,赋予陶艺全新的视觉语言与空间表达;何其赋崇尚“七分天然,三分人工”的理念,其木根雕刻以自然物性对话东方哲学;陈秋敏在面塑中以微观肌理传递人文哲思,将转瞬即逝的民俗符号升华为永恒雕塑。五位创作者以迥异的材料语法,共同诠释着“材美工巧,器韵时宜”的工艺准则。

展览从艺术、文化、精神三重维度展开深度对话。师徒作品共同传递对生命、自然与社会的观照——无论是王增丰笔下充满生命力的漫塑,还是弟子们对工艺准则的隐喻表达,皆以器物为媒,叩问当代人的精神归处。从石湾陶土的粗犷、根雕木纹的沧桑,到面塑的烟火气、瓷版的光影秘境,“材与艺并进”的创新精神贯穿始终。

展览同期举办的 “工艺新美学的传承与当代性学术交流会”由庞国华教授担任学术主持,深入探讨中国手工艺从“守正”到“创新”的发展路径,裴继刚、张民辉、范安琪、刘文、杨飞武、高世现、翟惠玲、杨锐华、霍家荣、封伟民、何世良、卢志江、梁金凌、梁佩阳等众多工艺美术界权威专家齐聚一堂,围绕“工艺新美学的传承与当代性”展开深度研讨,为工艺美术的未来发展提供了宝贵的学术洞见。

在当代工艺美术的多元探索中,其中张民辉谈到何其赋的木雕,以海南黄花梨、崖柏等自然材质为纸,用刀刻解构“时间”的维度,将岁月沧桑转化为生命韧性的隐喻,让木雕超越工艺,成东方哲思的立体诗行。封伟民讲述的陈训成陶瓷画,以釉为墨、窑为砚,在泥火中重构东方美学。无论是《红荔图》将荔枝抽象为朱砂色块,高温釉色流淌如狂草,写尽生命律动;还是《迎春图》以乌青与铁红釉色博弈,融水墨晕染于瓷胎,都是让传统陶瓷画从工艺美术向观念艺术跃迁。而范安琪聚焦的柴乾龙陶艺,在材质对话中激活东方精神。《釉彩·漆韵》融石湾陶土与大漆,以“土与木”的碰撞重构时空;《报春》则以群鸟与太湖石,构建立体春景。其创作解构传统符号,以“土与石”“冷与暖”的辩证,激活东方精神密码,赋予陶艺当代哲思。刘文关注的陈秋敏面塑,以指尖传承非遗温度。《西关小姐系列》融广彩广绣,借旗袍质感与劳作姿态,消解性别分工的固有界限;《韩熙载夜宴图》立体再现名画,以面团可塑性突破平面限制,让面塑成“可触摸的非遗”。黎展华解读的王增丰漫塑,则以幽默为刃雕刻时代。《画坛之光》用夸张造型重塑齐白石徐悲鸿吴昌硕等大师,开创“喜乐美学”——比例失衡的头部、戏谑的表情,将严肃艺术转化为记录时代的喜乐图谱,让漫塑从民间走向主流。他们谈到的这五位艺术家的实践,虽媒介不同,却同频共振:以传统为根,以当代为翼,在材质、技法与观念的创新中,激活文化基因,让古老工艺在新时代绽放鲜活生命力。

主办方表示,这不仅是一场师徒谱系的梳理,更是一份面向未来的宣言:唯有在“守艺”中“创艺”,中国工艺美术方能生生不息。在文化强国战略背景下,这场融合技艺革新与学术探索的实践,正为中国传统工艺的可持续发展注入新动能。