研究 | 崔冬晖 姜苏洋: 以“大美术”创“新美学”——传统纹样的当代设计转化与创新表达研究

本文立足于“大美术”观的开阔视野,以“传统纹样”的创新设计转化形式和表达方法的探索作为研究出发点,结合《年锦》的创作实践,在探讨传统文化转型的宏观问题同时,聚焦个案研究,以汉、唐、宋、明四个朝代作为溯源时间线索,通过对于“纹样”这一传统形式与文化意象兼备的典型微观原型的研究,考释传统纹样的表层视觉形式和深层文化意蕴,分析传统纹样在当代社会语境下“再生产”内在逻辑和“新美学”传播价值,以小见大,探寻中华传统艺术资源的创造性转化与创新性发展策略,为新时代下传统文化的传播手法提供一种新的思路。

对于拥有古老而漫长文明的中华民族而言,中国设计中的现代性问题与任何国家文化体系一样,复杂且枝蔓繁多。跟随文化表意的方式发生转变,随着技术更飞速地嵌入日常,在日常生活审美化的语境下,“泛审美化”的研究却也引发了新的文化危机。在社会、文化、技术手段、意识形态等经历了近一个世纪的多次流转和更迭之后,今日对于传统文化延续与继承的探讨又具有了新的时代意义。在当前文化背景下,研究中国传统造物思想与内涵,透过图案美学思想看中国审美本质,将中华传统文化优秀基因与时代发展相结合,辩证地融入数字技术,共同重构当代设计价值体系,或可成为应对当下困境,探寻破局思维的良方。

中华传统艺术资源既是今日创造新的文化需要依托的基础知识谱系,又是当代设计创新发展和走向世界的珍贵宝库。传统纹样作为其中优秀资源的一类,是各个时期文化思想的物化呈现形式,凝聚着中国特有的造物智慧和审美理想,也具备着无限转化的可能性。对于中华传统艺术资源现代化转译是一个建构和解构的过程,这一过程贯穿了物质、精神及组织维度。2024年的总台春晚中呈现传统美学的创意节目《年锦》(以下简称《年锦》)便是在传统纹样的研究基础上,结合数字艺术、虚拟技术等多元形式共同探索具有中国本土文化立场设计手法的一次全新“大美术”尝试。

一、“大美术”创造文化的综合与学科的融会

张岱年先生曾就中国文化未来发展方向提出著名的“文化综合创新论”主张:“一个民族只有产生了民族的主体意识,才能具有自觉的内在凝聚力,形成推动民族延续发展的内在精神动力。”1 费孝通先生则提出“文化自觉”的观点,强调一个民族的文化主体性应是民族文化对现代化的“自主的适应”。跟随上世纪末学术研究的转向,以历史为主线的宏大叙事逐渐被微观发现所取代,同时带动了设计与艺术进入大众与日常的进程,将设计作为单一创造的学科研究转向更为系统性的对于设计关联的更为宽广的社会,文化,技术背景的探讨,将设计效能进一步放大。

袁运甫先生针对新时期的美育模式提出“大美术”的观念,提倡艺术从业者需打破各艺术门类之间的专业壁垒,以传统美术观念为基础,结合多种艺术门类的渗透进行延展,以更好适应当代艺术多元化的新形势。2 张道一先生在对艺术学研究范围进行思考后进一步提出“融合观”, 认为应在单一学科分别研究的基础上着手进行综合性的研究,建议将交叉的边缘新兴学科包容纳入艺术大框架中,并提出“本元文化”理论,将艺术发展内在变化规律作为一种文化现象纳入历史社会的大文化范畴中去加以考察,开拓了艺术学研究的视野。

在新时期多样且复杂的文化需求背景下,原有分学科的单一研究方式逐渐被瓦解,开始向多尺度、多媒介、多学科交叉的支撑网络延伸,这也要求艺术从业者不能再停留于单一的思维定式之中,而需要以“大美术”观作为指导,在多维度,跨领域,大视野中应对当代文化语境下的时代命题,从现代观念出发积极进行交叉学科间的融合与渗透,坚持传统与现代统一、主导和多元统一、民族和世界统一的大原则,对传统文化的当代性价值进行挖掘,将抽象意义的文化载体向具象全息的多元载体转化。

二、“新美学”重塑纹样的解码与图式的重组

器物既是承载图案的载体,也是社会之道的呈现。随着21世纪以来美学回归现实世界,对于生活美学的研究之风兴起已经成为了全球美学的共识,而关于日常生活的民用器物、生活方式、社会习俗等研究也均已进入设计史研究视野,并带来了新的思考与理论支撑。柳冠中先生曾提出左右设计的动因应在更广泛的宏观语境下去寻找,考察活动发生时的社会结构,生产方式,文化模式 。4 中国古代的造物制度、形式、装饰、思想等发展都有着不同于西方的独特之处,因而对于传统纹样的活化运用,既要洞察古代造物设计的美学原则和哲学理念,又要梳理传统纹样所在的朝代背后的文化历史发展轨迹与美学特征。

纹样的基本组织规律简单明白,富有智慧的古代器物制造者却是根据这样的基本组织创造了万千变化的纹样。在民族美术遗产广袤无垠的大海之中,《年锦》的创作团队经历了数月史料、书籍和文献的查阅,收集了上百件具有代表性的文物图样后,经过研究、分析、归纳之后发现了其中的一些变化规律,概括起来大致可以归为三个方向:

一是从神秘性到世俗性装饰思想演变。从政治美学的视野中溯源,在董仲舒对传统天人关系的发展乃至改造的基础上,造就出一种以天命规约人事的制度美学,而这种规约是通过祥瑞灾异的显现完成,汉代也开始成为祥瑞美学的奠基时期。汉至随唐时期的纹样所体现的祥瑞美学特质突出,既有超越性的审美表现,又对社会现实形成强劲的建构作用,是思想统治者将天人合一推向极致的美学表达。5 而随着宋明理学观念的兴起,纹样审美也开始从敬畏天神的神秘主义到向世俗化、日常化变迁, 但宋代之后的祥瑞及其艺术表现特质却在中国美学史上从未真正断裂过,图案形式皆可追溯祥瑞象征与寓意,这也是中国传统纹样的显著文化特征。

二是从贵族化到大众化装饰思想演变。以六朝隋唐作为中国的“中世”为界,这之前时期的“贵族政治”则被视为中国中世的根本和象征,而从这一时期的文物来看,承载纹样的器物载体也大多是社会权力运作的集中体现,具有端庄威严的气魄。而至宋代之后,政治和选举制度的变革带动了物质文化的转变,器物纹样也不再停留于简单的上层装饰,而是愈发关注人民日常物质精神需求,至明代时期的造物文化则成为生活美学的集大成者,展现了人性的复苏和个性的解放。这些体现了大众智慧和审美特质的器物以用为本,又重人性,将纹样形式与使用功能巧妙融合,也展现了中华民族宝贵的文化基因。

三是从超感性到情理交融的装饰思想演变。纵向来看,汉唐时代的艺术命题多用更趋感性的方式表述,以“灿烂的感性”实现了对自然和人文现象审美价值的凸显。图案事业发展到唐代已经走上艺术高峰,延续优秀传统的同时吸收其他民族美术精华,加以自己创造,集为大成。经历了五代十国混战和禅宗影响,宋明则以理学的兴起呈现差异化的艺术表现形态,纹样风格至宋代已经区别于唐代醇厚雄伟的民族气魄,呈现由唐代的丰满富丽变为清秀恬淡的特质。6 明代的工艺美术又在复兴过一个时期之后呈现了多元集合的特点。宋明理学作为官方意识形态之下,纹样既需表现一定情感,又要体现礼仪规范,也体现了不同时代所崇尚的生活方式及其秉承的价值观念,最终达到情理合一的境界,其背后的审美意识也体现了感性与具有理性的文化的统一,既是既往审美经验的成果,又是未来审美实践的前提。

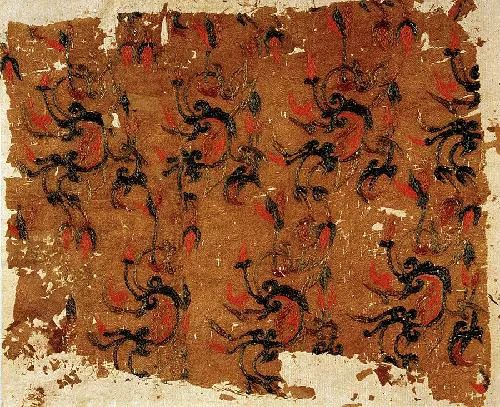

逐步厘清传统纹样历史沿革及发展线索之后,《年锦》选取汉、唐、宋、明四个汉文化大一统背景下的国力昌盛的朝代文物中的24个传统纹样作为基本元素,并深入挖掘了每类纹样的题材特质与文化意蕴。其中提取的汉代纹样题材神话特征突出,茱萸纹提取自长沙马王堆汉墓出土的绢地上的茱萸纹绣(图1),寓意消灾祛祸,长寿云纹表现了对生命的美好向往,三足金鸟纹转型自汉代墓室的画像砖,寓意希望光明,玉兔月桂纹则将蟾蜍玉兔纹瓦当中的纹样进行重新组织,寓意团圆。唐代纹样则采用瑞兽题材,双雁纹寓意报喜,有翼瑞狮纹寓意祥瑞之兆,鱼纹寓意功成名就,龙纹寓意和谐安泰。宋代纹样从典型的瓶器入手,选取了代表士人美学精神的花草纹样,牡丹纹、莲纹,梅花纹、兰花纹等纹样共同传达了宋代崇真尚简的审美特质。明代纹样多富含经济繁荣状态下的五谷丰登寓意,如瓜瓞绵绵纹象征家族繁衍生息的历史,大吉葫芦纹取自 “福禄寿”织锦,寓意大吉大利,柿子纹寓意事事如意等,这些吉祥寓意都是传统纹样文化“图必有意,意必吉祥”的具体表现。

图 1 西汉长沙马王堆汉墓出土的绢地茱萸纹绣(公元前206-公元25年),湖南省博物馆

图 2 唐天宝三年龙纹镜(公元744年),中国国家博物馆

图 3 宋吉州窑黑釉剔梅花瓶 ,故宫博物院

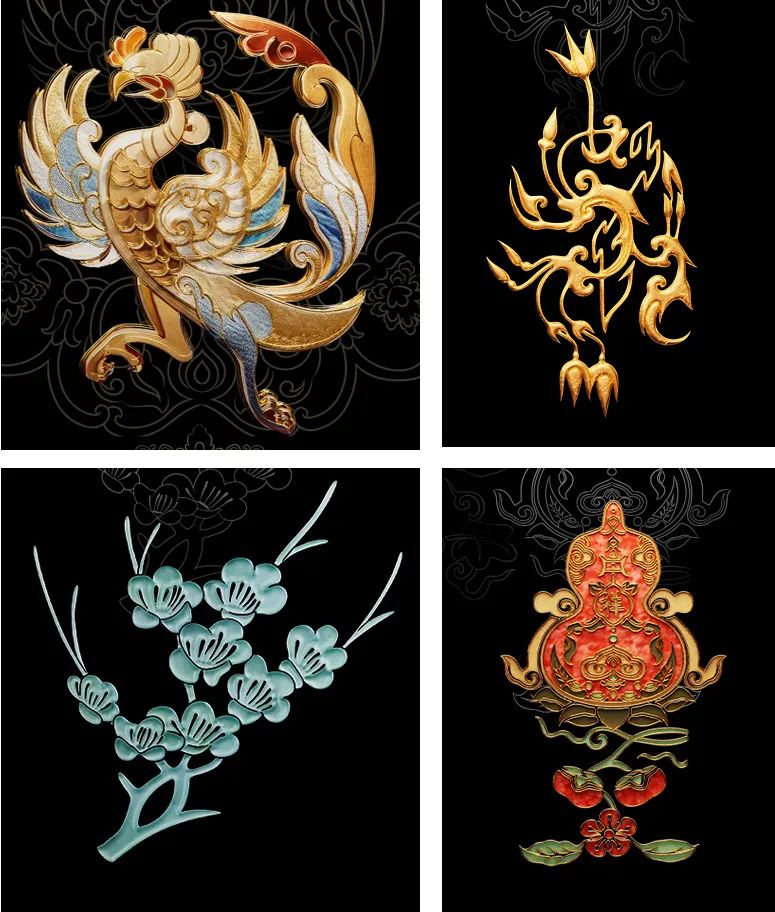

图 4 常沙娜先生为本次《年锦》创作绘制的部分手绘纹样

图 5 视觉处理上色后的部分单体纹样

古代器物及附着于其上的传统纹样,共同作为民族文化思想的物质载体,不仅是历史叙事的集合,还是展现文化意蕴特征的要素,其背后蕴含着不同朝代的艺术风格特征和社会审美意义。8 因而具备“新美学”价值的当代图案美学创新,需以设计的观念去审视人类造物活动,思考造物的真实图景,研究造物设计的文化本元,方能提取和创造出适用于当下文化需求的新图案。

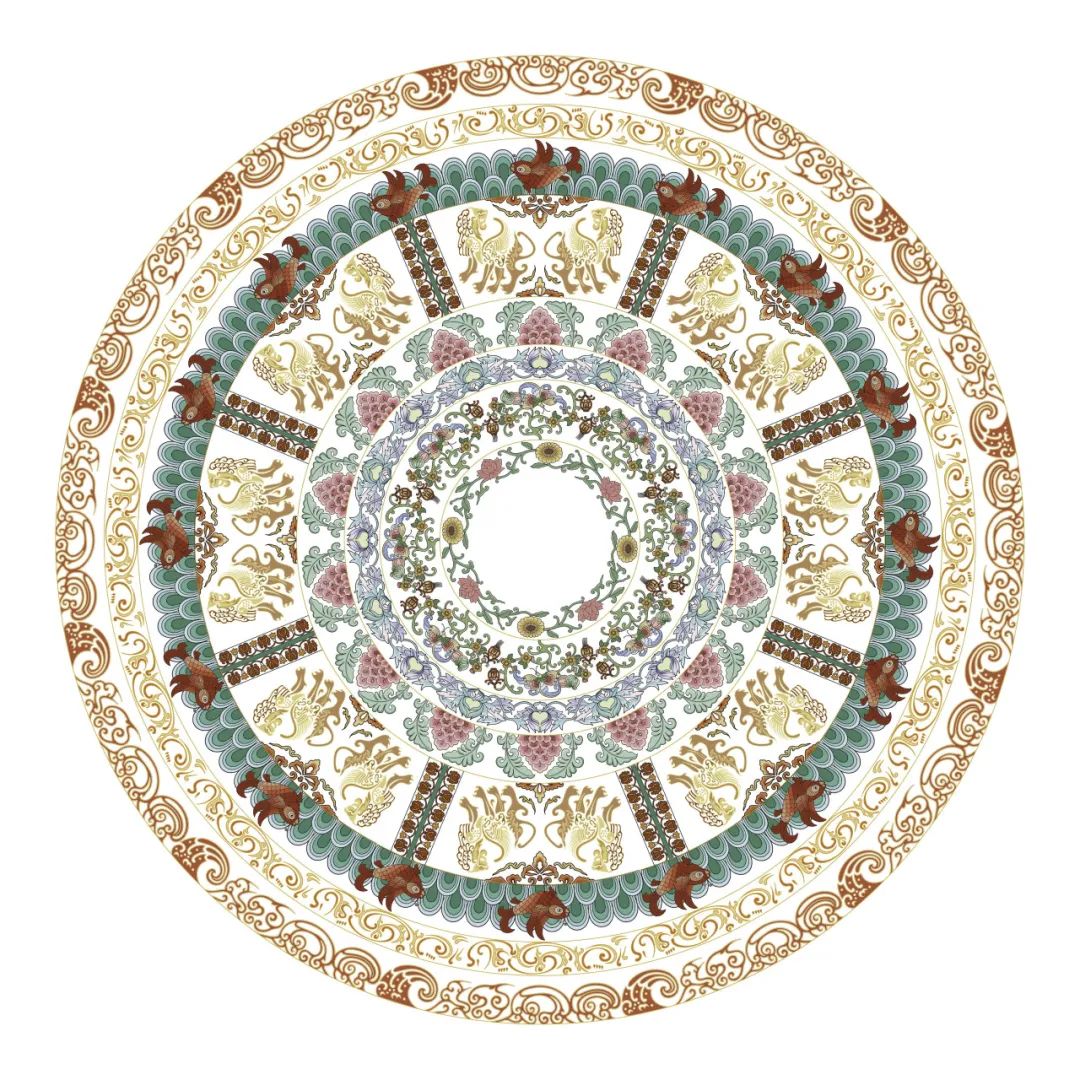

图 6 盛唐敦煌藻井图案 第444窟

图 7 “大年锦”图案

三、“多媒介”融合技术的革新与场景的迭代

传统艺术注重“物对象”质地感觉的再现,现代艺术突出“物媒介”本身的表现力,而后现代多元艺术形式凸显“物载体”的物存在性,这在符号美学中是“对象、媒介、载体”的艺术表意。9当今时代是图像资源丰裕乃至迅猛膨胀的时代,在视觉浪潮文化冲击下,单一的二维表述方式已然无法满足当代群众高层次的精神需求,在技术革新的驱动下,多媒介融合共同构建的“场景”迭代成为必然趋势。

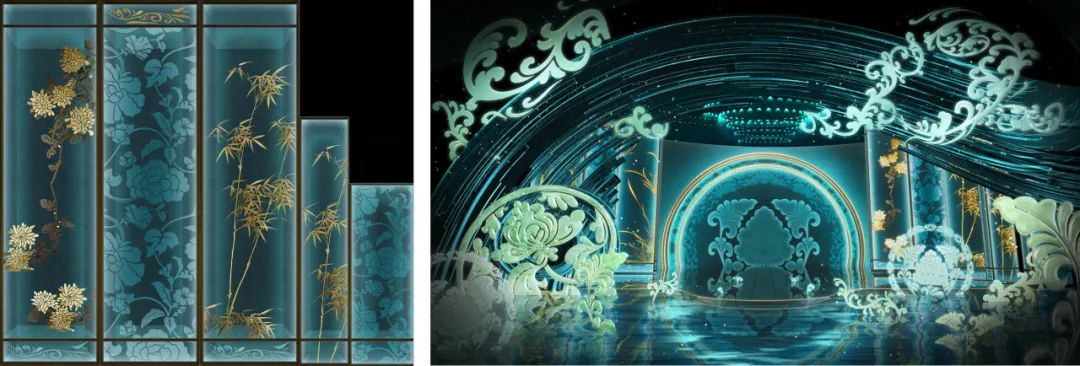

基于对纹样内涵的解析与挖掘,为优化纹样的展现方式与画面处理,《年锦》创作团队在纹样和图案造型的平面设计完成之后,进一步将纹样通过三维模型及还原匹配现场光影的方式与舞台空间设计结合,在保证视觉效果的同时也能准确展示纹样自身的美学价值。在立体转化方面,视觉设计团队选用漆器、刺绣等材质的视觉呈现作为切入点,将视觉与触感相结合,使平面纹样呈现为立体化雕刻形式并赋予不同材质质感,结合舞美移动竖屏的介质特点,在不同感官上营造出多维度的舞台空间层次变化。(图8)在视觉优化方面,为呈现古今交错、虚实结合的视觉奇观场景,《年锦》的舞台美术设计结合3D裸眼技术,将纹样活化呈现,创造“日常中的非日常、真实中的不真实”的视觉观感。在数字交互方面,技术团队还使用了实时虚拟的创新技术手段,舞台表演者的动作与立体纹样之间实现实时的互动,通过数字技术赋能视觉感官新体验,创造出具有动态性和融合性的全新空间场景体验,也借助多种媒介的融合方式使得文化的传播方式更加多维立体。(图9)

图 8 《年锦》宋代主题舞台设计效果图

图 9 《年锦》节目播出实景片段场景

四、结语

《年锦》在时间编织的场景空间中,展现着现代与历史的界痕,让艺术和文化相映成趣。纹样变迁背后也是历史延续过程中文化观念和审美趣味变迁的映射,传统纹样之中包含了中华民族文化的过去、现在与未来:过去是辉煌,现在是融合,未来是光明。在多元文化的交流和融会中,符合新时期文化复兴发展方向的“新美学”呈现,更需以“大美学”观作为指导,关注生产与物质文化生活之纲,关注大众日常生活中必需的设计艺术,关注不同学科门类之间的融合可能与价值,将既往发生的一切与未来的无限可能共同聚焦于当下的创造之中。

对传统纹样的探讨可以延伸到一系列的其他文化艺术原型的研究中,从简单的拿来主义,逐渐走向更深层多元的价值融合,进而在多维空间尺度中回溯本源,寻求原始的美感,保留古典的形式,使用创新的转化方式去开发全新的美学可能性,这也将是艺术历史进程的进步密码。

崔冬晖,中央美术学院建筑学院副院长、教授;姜苏洋,中央美术学院空间艺术研究中心空间设计师。

责任编辑:张书鹏

文章来源:中央美术学院空间艺术研究中心

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会